~125ccの規制緩和(取得時間の短縮)が物議を醸していますが、昔は考えられないくらい緩かったり二転三転したりしていました。

「限定解除」

とか

「昔の人は大型二輪免許が付帯されてる」

とか聞いた事があると思いますが、それらはそんな二転三転した免許改正が大きく影響しているわけです。

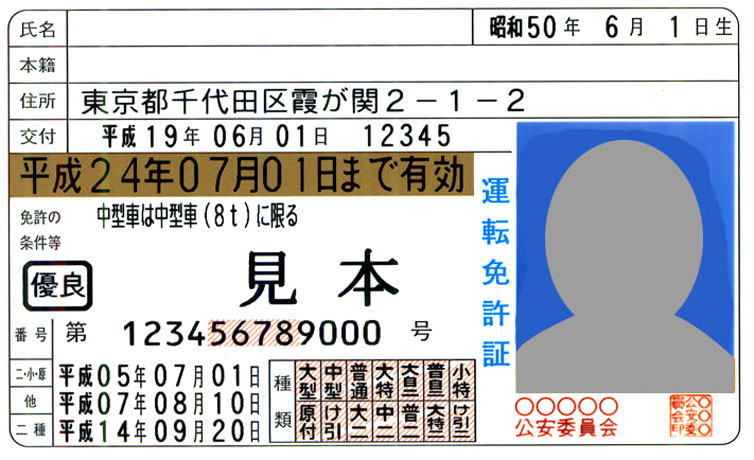

今の運転免許に近い形の制度が最初に創設されたのは1933年のこと。

二輪はオマケの小型免許(1933~)

「普通」「特殊」「小型」の三種類。

この頃はまだ二輪免許というものは無く、車に付帯する形。

そしてバイクに乗ることに必要だった免許は一番下の小型で、当時は戦争の影響もあり15歳から申請だけで試験もなく取得可能でした。

とは言うものの、この頃は車自体が珍しい時代でバイクに至ってはホンダはおろかメグロすら存在しない。

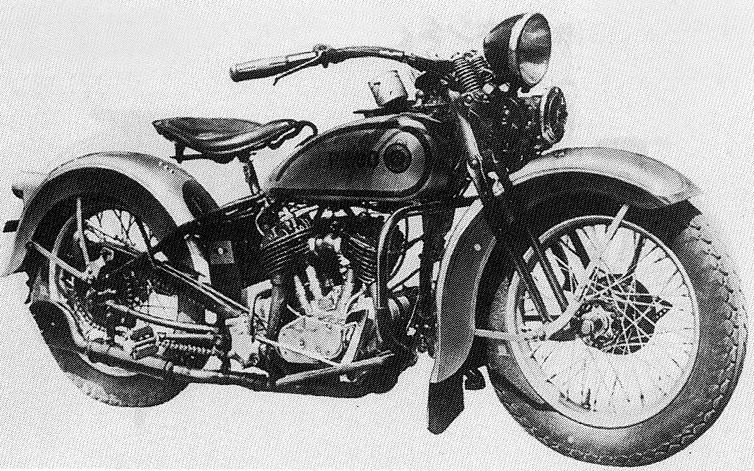

日本内燃機(後に日産へ吸収)や宮田製作所(現:消防車シェア1のモリタ宮田工業)がトライアンフをモデルとしたバイクを少し作ってたくらい。

翌年の1934年に陸王から日本初となるナナハン陸王タイプRが発売されますが、庶民がおいそれと買えるような乗り物じゃなかった。

話が反れてました今回は免許の話。

次に改正されたのは日本国憲法が制定された1947年。

初の二輪免許 三種・四種(1947~)

小型免許が一種~四種と4つに細分化し、取得可能年齢を満16歳に引き上げ。

・小型三種(無制限)

・小型四種(4st:~150cc|2st:~100cc)

という日本で初めてとなる二輪免許が誕生。

この改正以前に小型免許を取得していた人は三種が自動的に付帯。

流石に戦時中のように申請だけではなく試験があったものの、ほぼ口頭による面接試験だけだった模様。

自動二輪と軽二輪に名称変更(1949~)

三種持ちは自動二輪を、四種持ちは軽二輪に切り替え。名称の変更は道路交通取締法という道路交通法の前身の法制度が出来たことから。

そしてここから運転免許に有効期限が設けられ、今と同じような更新制になりました。

軽二輪廃止と原付許可(1952~)

原付が初めて登場したのは1953年の事。

それまでは軽二輪免許が必要だったんですが、届出(審査)式による許可制として創設。要するに申請すれば誰でも4st:90cc|2st:60ccまで乗れました。

これはホンダのカブを始めとしたモペットが庶民の足として広く普及し始めた事からです。

そしてその原付の一つ上にある軽免許ですが、これは車の免許。

4st:360ccまでの軽自動車を運転できる免許を取得すると4st:250cc|2st:150ccまでのバイクにも乗れたんです。

申請だけでいい原付といい、車の免許で250付帯といい、今では考えられない制度ですね。もしまた車の免許で250まで乗れるようになったら、ただでさえ熱い250市場がとんでもない事になりそう。

原付が一種と二種に(1954~)

原付が一種許可と二種許可に分けられ4st/2stによる排気量制限を廃止。

更に6年後の1960年には道路取締法が道路交通法へと改められ、原付も免許制度(許可から免許)になり試験を受けて合格しないと乗れなくなりました。

軽免許と原付二種を廃止(1965~)

二輪と原付だけという一番シンプルだった時代。

昔の人(軽免許・軽二輪・原付二種所持者)が繰り上げで自動二輪(現:大型自動二輪)を貰えたのはここまで。

【その他の二輪に関する法改正】

1965年:高速道路走行でのヘルメット着用義務化

〃 :高速道路の二人乗り禁止

※高速道路でオートバイの多重事故が発生し多数の死者が出た事から

小型自動二輪を創設(1972~)

自動二輪のみだった二輪免許に~125ccまで運転可能な小型限定を創設。

後に小型二輪から小型限定へと名称を改めますが基本的に一緒。いま非常に人気のある免許ですね。

【その他の二輪に関する法改正】

1972年:自動二輪のヘルメット着用義務化

中型限定と限定解除(1975~)

当時を知らない人でも知っているであろう限定解除という言葉を生む元となった制度。

ナナハンで暴走運転する輩が非常に多かった事から設けられた制度だったりします。

今のように教習制度ではなく一発試験で厳しかったため合格率は1%と非常に低かった。今は緩くなったのか皆ネットで下調べしてから行くためか10%弱あるようですね。

【その他の二輪に関する法改正】

1975年:小型二輪のヘルメット着用義務化

1976年:自動二輪180km/h自主規制

1983年:排気量別自主馬力規制

1985年:初心者の二人乗り禁止

〃 :原付の二段階右折導入

1986年:原付のヘルメット着用義務化

1988年:750cc自主規制撤廃

1989年:8月19日を「バイクの日」に制定

中型と大型が別扱いに(1995~)

普通自動二輪と大型自動二輪に改められ、大型も教習所で取れるようになりました。

これは大型バイクしか売っていないハーレーなどの海外メーカーから

「これは非関税障壁だ」

と怒られて緩和された背景があります。国内メーカーは結構否定的でした。今トランプさんが軽自動車に同じことを言ってますね。

そしてそれまで中型免許所有者が大型バイクに乗っても(眼鏡の掛け忘れと同じ)条件違反で2点の違反点と6000円の罰金で済んでいたのが問答無用で無免許運転扱いになりました。

【その他】

2000年:高速道路の法定速度を80km/hから100km/hに

2005年:高速道路の二人乗り禁止を廃止(満20歳以上かつ取得後3年以上に限る)

AT限定の創設(2005~)

2005年に自動車で普及していたAT限定を二輪にも創設。クラッチの無いバイク限定の免許です。

しかしながら二輪は嗜好性が強くMTが大半占めているので普通・大型のAT限定を取る人は全体の1%以下。しかも大型でも~650ccまでという排気量制限が何故か課せられている。これは当時650cc(スカイウェイブ650)以上のATバイクが存在しなかったからと言われていますが・・・はてさて。

一方で小型は実用性が強くAT(クラッチレス)のスクーターが多い事から実に約70%もの人がAT限定を取得しているそうです。

【その他の二輪に関する法改正】

2006年:路上駐車法の対象に二輪を追加

2019年:AT限定大型自動二輪免許の排気量上限が撤廃

私はバイクの免許取得の為自動車学校に入学して受講料を支払い教習過程をクリヤしてから学科を受けて免許証を取得しました。

が、最後の実技試験をクリヤする前の段階で中型免許制度の新設に引っ掛かり本来大型免許証を貰えるつもりだったのに、中型免許しか貰えず 忸怩たる思いで今日迄過ごして来ました。今思いましてもなんと無機質な裁量なのかと呆れております。が、(本来取得できた筈の大型免許証の取得、更新、交付がされればと思っております。)随分昔の事ですが、無情な制度新設で損害だらけの二輪人生を送らせて頂いてます。

それはひどい!

理不尽すぎる!悲しい限り!

心底 共感いたします。

まったく この国の勝手な法改正には私も 常々 腹立たしく思っております!

…かと言って 戦って勝てる相手ではないので 私もかれこれ 50年間 無情な二輪人生を送らせていただいております。ww

大型自動二輪の排気量が無制限なのですから、普通自動二輪の排気量制限を650cc位まで上げてくれるようにはならないですかねー、そのほうがバイク人口が増加しそうですし、バイクメーカーも喜ぶんじゃないんでしょうか。

限定解除の制度が出来た極めて初期ならともかく月間とか年間で均して合格率1%なんて事は無い筈だよ。(たまたま技量の足りない受験者ばかりでその数値に近い日もあっただろうけれど)

私が小金井の試験場で見学していたり自分で受けた時の記憶でいうと、一桁台後半から10%くらいは合格していた筈。

30人受けて2~3人合格って感じ。

ジイさんさんの書かれているように普通二輪免許の上限を600か650にして、ドメスティックモデルの400cc廃止でグローバルモデルに統一できる方がメーカーもユーザーもメリットがあると思う。

問題は排気量が大きくなる=危険と考える警察や国交省の頭の固さだけれど…。

これはですね。延べ受験回数で1%ってことなんですよ。特に最難関の神奈川県とそれに次ぐ東京都は採点が非常に厳しかったのです。平均合格回数が17〜20回とかでしたね

私が限定解除を取得した1987年の千葉運転免許試験場では1%以下でしたよ。午前50人、午後50人受験して1人も合格しないなんて当たり前でした。ちなみに私は4回目で合格、合計0,1,0,4(この時はすごい大雨で合格率が良かったと認識しています。試験管も「君たち雨だからと言ってバイク乗らない事ないでしょ。だから試験も中止しません。危ないと思ったら素直にあきらめて試験中止してください」って説明していたし)

合格率1%ではないはず、と書かれている方、合格者が何回目の試験で合格したかも勘定に入れないとね。

普通二輪免許の排気量の上限についても、技術的・精神的に未熟な者が一気に流入して重大事故が多発するのでは。

手間暇かけて上位の免許を取得するのには、それなりの価値と理由があるのですよ。

原付の30キロ制限も同じ。講習だけでタコでも乗れる区分だからですね。

もっと快適に走りたい人間は、都合のいい要求ではなく受験という努力(費用の捻出も含む)が必要なのです。

16歳11か月の時に、限定解除方式が採用され、面倒な限定解除をした年寄りより。

この免許制度の事前審査(8の字押し等)には、大型車事前講習の受講証が有れば、免除となっていた。但し、大型車事前講習は、バイクメーカー3社を抱えていた静岡県で実施しか知らない。(関東ではゼロの状況から無かったでしょう)

22歳からホンダ整備士学校で学びましたが、同級生は高卒でバイク屋の子息が三分の一いましたので、彼らは家業の為に何としても限定解除が必要で、チャレンジしていました。で、関東の都県の試験の状況は聞いています。(千葉県:事前審査用Z750は不動車でタイヤ空気少なくタンクには砂が入っていて滅茶重いが、走行試験は軽い。群馬は、平均的な難度だが、予約なしで受験可能なので、事前練習しないで試験を練習としている連中は、平均30回で合格・・・。埼玉はスラロームでタイム測定するが、かなりきつく落ちたやつが数人いる)

ちなみに上記の整備士学校生は、すべて桶川と鈴鹿サーキットで2輪の講習を7日ほど受け、ホンダ2輪安全運転普及指導員の資格を持っていました。

当方は、20歳当時GT380に乗っていて、静岡県磐田市の2輪スクール(そうヤマハの自動車学校)で、事前講習を受講しました。2輪中型限定と普通車免許を持っていて、一部免除でも12時間コース。そのころ、山口県から来て旅館に泊まり2週間かけて合格して、受講証を持って帰ったライダーがいると聞きました。

その上で、都道府県の試験場で、事前審査不要で実技試験を受けます。当方は3回目合格でした。(2回目にGT750での試験で一本橋に乗り損ね不合格だが「お前は今日受かると思った」と試験管に言われたレベル)

3回試験を受け、自分を含め25人中3人が合格でした。

各都道府県でやり方が違いましたが、受験を繰り返し合格したライダーの数と、結局何度も受験しても合格せず諦めたライダーの受験回数を

考えると100分の1くらいの合格率でしょう。

年寄りの実体験、昔話です。

当時は雑誌にも都道府県ごとの合格率が出ていました。私の田舎は大型二輪の練習場がなかったためか3%,進学した地方都市は8%,練習場が充実した東京都は13%だったかな。 一番低い県は確か1%でした。

こんなところにも地域格差があるんだなと。

大学で卒業論文をバイクブームに書いています。上記の複数のデータの参考文献を教えていただいてもよろしいですか?

変遷がわかるすてきな記事でした。

大型免許の変遷もわかる、自動車の免許の記事もあると、もっと嬉しいな、と思います。高齢者たちの歩行者保護能力や、挨拶がわりにクラクションを鳴らして歩行者や近隣に迷惑をかけ続ける低い意識はどこから来るのか、車の免許をとれば、3年後に大型を運転できるようになるという、今とはまるで違う制度だったのかどうか、一端を伺い知れるとアクセス数もバズりそうです。

自動二輪の免許が、大型・中型・小型の3区分になったのは、1975.10.1から

自動車学校は誕生日の3ケ月位前に入学可となってたから、

1975.12.31に16歳になる者は、9.30に入学出来た

期間内に卒業すれば、誕生日以降に免許試験場で学科試験を

受かれば大型免許が貰えた(卒業証書は1年間有効)

誕生日が1976.1.1以降の者は、一発試験しかなかった

なお、噂では沖縄県の1975.10~76.3月の合格者は6名

全員が白バイ隊員で、純粋な民間人は0人との事

個人的には普通免許600ccよりも原付二種155cc化を進めてほしい

そっちのほうが東南アジアの150ccモデルが原付二種で乗れるからメリットでかいでしょ

私、今80才ですが30才ぐらいの時までに 原付2種から 遊びで

自動2輪を取り 知らぬ間に大型2輪に(格上げ)切り替わっています 乗った事無いんですが何となく自慢に感じます、ほとんどスーパーカブにしか乗った事無いんですが

そして今は、特例特定小型原動機付自転車と特定小型原動機付自転車が無免許で乗れるようになりました。これまでの原付の届出制から免許制への変更などを見ると、この先は免許制になりそうですね。

高齢者

8月25日 2025

大昔、10代の時に、原付1種、後、2種を取り( あの、運転免許試験場の徒歩の遠い事 )、20代には、一時、本田モンキーを購入、運転していました。勿論、50㏄ですが。其の後、原付2種免許が持ち上がりで自動2輪、すなわち、無制限になりましたが、現在まで大型は一度も乘った事が無いですね。一度、友人の125㏄を5~10分、乘った位ですが、速度を出すとハンドルを握る手が離れそうになり、怖かったです。なので、当方は、普通4輪一辺倒です。まあ、宝くじが当たれば、ルート66をレンタルのハーレーで、L.A. 迄、走ってみたいです。でも、アメリカは、山賊がでるらしいので、それも怖いですね。

面白い記事でした。先日甥っ子に「叔母さんてMT?AT?」と聞かれたのでてっきり四輪免許のことかと思って「MTだよ」と答えたんですが、甥っ子が無事取れたと報告してくれた時に二輪にもAT免許があるって初めて知りました。乗りたいけどもう乗れないだろうなぁ。いつか乗るならそれこそAT車かも…左足の操作が一番楽しいのにね。