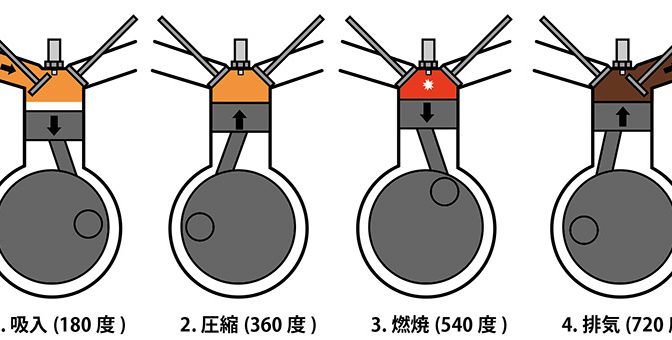

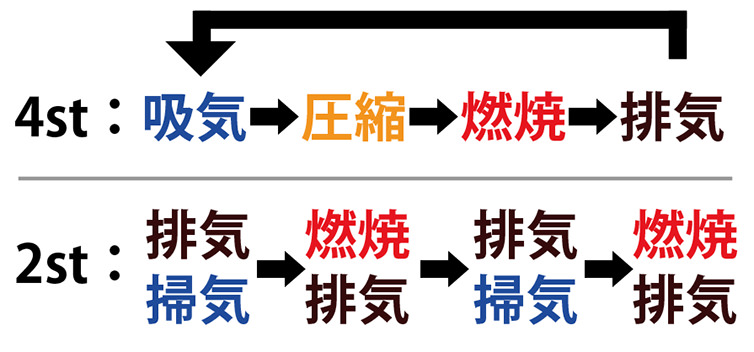

1.吸気

2.圧縮

3.燃焼

4.排気

の4行程で回るのが現代の主流となっている4サイクルまたは4ストロークエンジン。

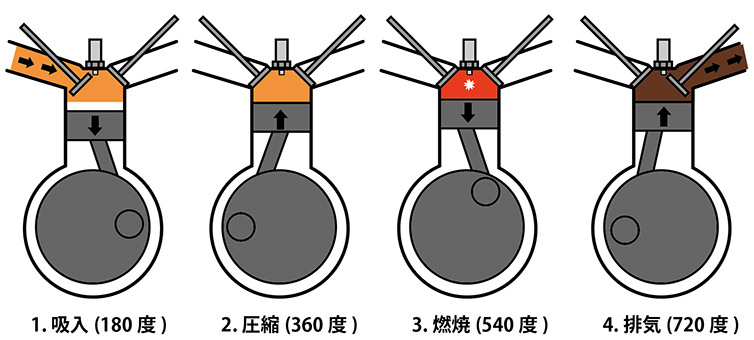

それに対して

1.吸気&排気

2.燃焼&排気

の2行程で回るのが2サイクルまたは2ストロークエンジン。ただ2stの方は排気ガス規制の関係でもうほぼ存在していませんね。

その事から

「2stは旧時代のエンジン」

というイメージを持たれている人も多いかと思いますが、歴史的に見るとそんなに離れていないどころか解釈次第では4stよりも後に確立した技術だったりします。

ということで今回は19世紀末から20世紀初頭に起こった内燃機関誕生の話であり、2stが如何に紆余曲折あったかという歴史とお話と推察を非常にザックリながら書いていきます。

現代における4stエンジン始まりはフランスのボー・ド・ロシャという人が1862年に発表した論文にあります。

内容を簡単に説明するとこう

・ピストンを使って可能な限り混合気を吸う

・その混合気を可能な限り圧縮する

・上死点で点火して膨張させる

・最後に可能な限り排気する

まさに4stエンジンそのものですね。

ただ残念ながら19世紀半ばの当時これを実現するのは難しく、書いた本人すら実現させようとはしなかった机上の空論に近いものでした。

しかしその14年後となる1876年にある男が本当にそれを実現させます。

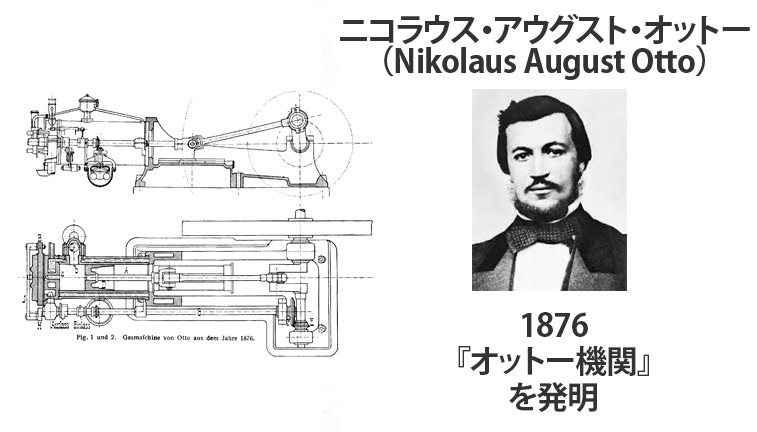

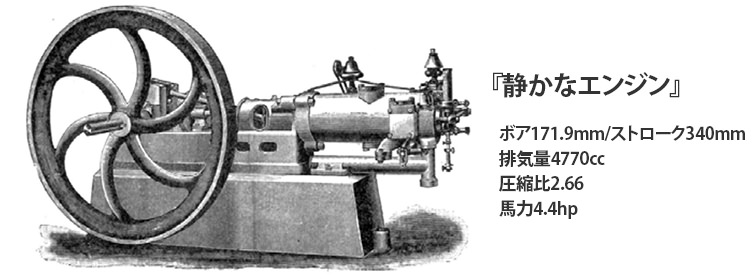

ドイツのニコラウス・アウグスト・オットーが『静かなエンジン』という名前の4stエンジンを世界で初めて発明。

オットーサイクルとして今も名前が残っているので聞いたことがある方も多いと思います。

では一方で

「2stエンジンの発明家は誰か」

と聞かれると思い浮かばない人が多いかと。メジャーではありませんよね。

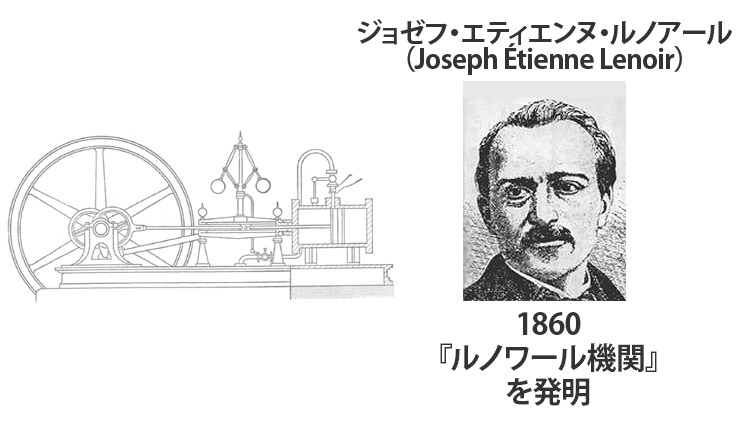

2stの始まりが何処にあるのかというとオットーが4stエンジンを完成させる16年前であり、4stの論文が発表される2年前にあたる1860年。

フランスのジョゼフ・ルノワールという人が発明したのが始まり。つまり実現が早かったのは4stではなく2stなんですね。

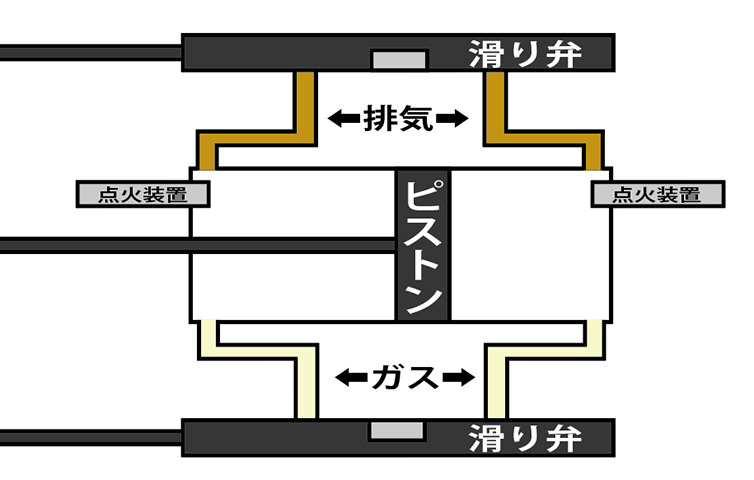

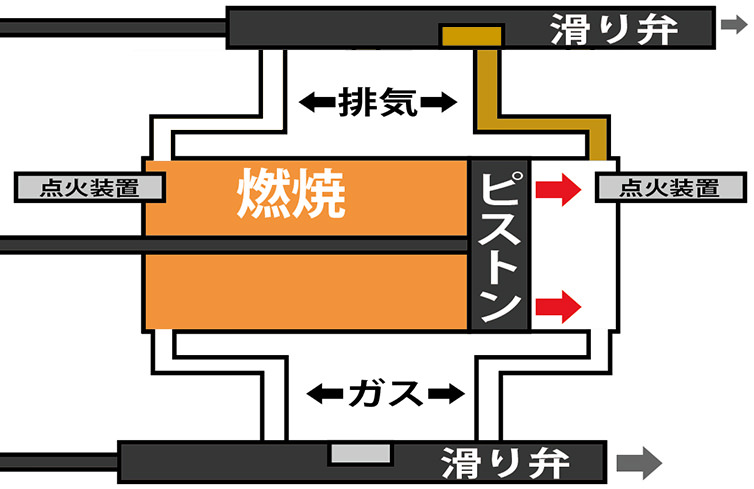

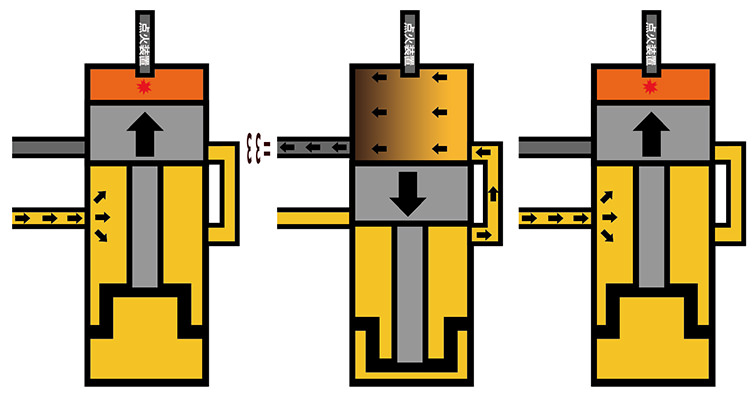

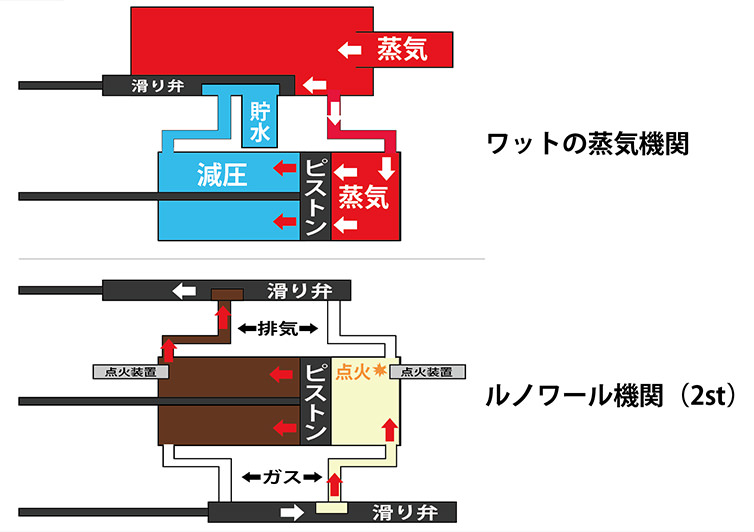

ただ上の絵だけでは一体何がどうなって2stなのか分からないと思うので雑ながらイラストで表すとこうなっています。

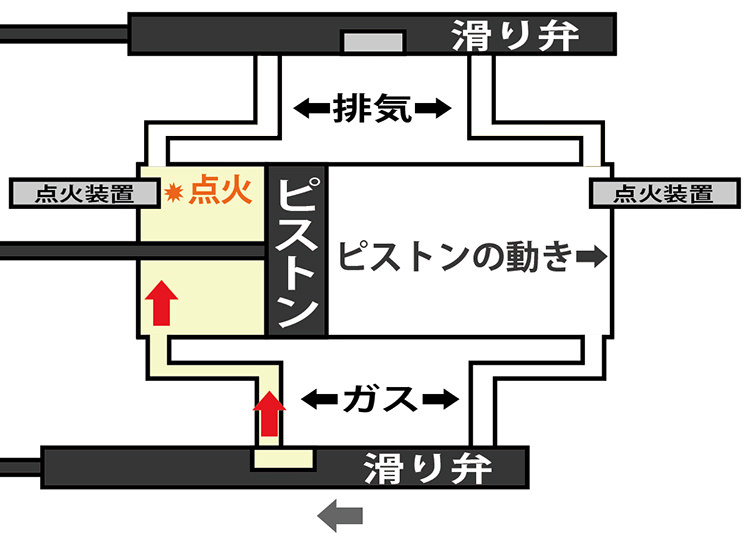

この状態からコンロッドとは別に設けられたシャフトの滑り弁が左右に動くことで(穴が貫通し)ガスが入るわけですが、注目してほしいのはガスが入る方向とピストンの動く方向。

ガスをピストンの先に入れて圧縮という我々が知ってる動きではなくピストンの裏側、今でいうとクランクケースの方に入れて点火する方式。

つまりピストンを後ろから押す形になっている。

そして上死点まで到達したら今度は戻るんですが、その際に今度はまたその裏側からガスを入れる。

そして燃焼したほうは排気側の滑り弁が通ずるので排気ガスはそこから押し出し、またガスを入れるという形。

この繰り返しだから2stと言えるわけです・・・分かりづらいですねスイマセン。

しかしこのルノワール機関は非常に効率が悪いものでした。何故なら見て分かる通り一切圧縮をしない構造だったから。

これはルノワールが

「圧縮は百害あって一利なし」

という今では信じられない考えをしていたからなんですが、これについては少し酌量の余地があります。

というのも当時は高圧蒸気機関(ボイラー)が全盛だったのですが高圧に起因する爆発事故が多発していたんです。当たり前のように何百人もの人が犠牲になっていた。

かの有名な蒸気機関の父ジェームズ・ワットも生前その事を懸念して蒸気機関の高圧化には反対の立場でした。

それでもワットの特許が切れると同時に高圧化が進みワットの警告通り事故が急増してしまったんですが、しかしながら効率を上げるには圧縮が必要不可欠なのもまた事実。

それはこのガスエンジン(当時はガス)でも同様で、圧縮しない2stともいえるルノワール機関に対し

「何とかもっと燃焼効率を上げられないか」

として考えられた末に完成したのが”圧縮して燃焼”という手法をとったオットー機関(4st)なんです。

つまり本当に大雑把に言うと

「2stの燃焼効率をもっと良くするために圧縮を用いる形で発明されたのが4st」

という話。

ただ実はオットーも圧縮が良いことは分かっておらず結構あやふやな理論だったよう。

まあそれは置いておくとしてもルノワール機関の燃焼効率が4%足らずだったのに対しオットー機関は14%とその差は歴然で

『オットー機関(4st)が内燃機関』

という常識が生まれるまでに至りました・・・が、ところがです。ここからが面白い所。

オットーが1876年に発明したオットー機関(4st)が話題となり内燃機関の代表格になったにも関わらず、発明家たちは更に2stへ注力するようになりました。

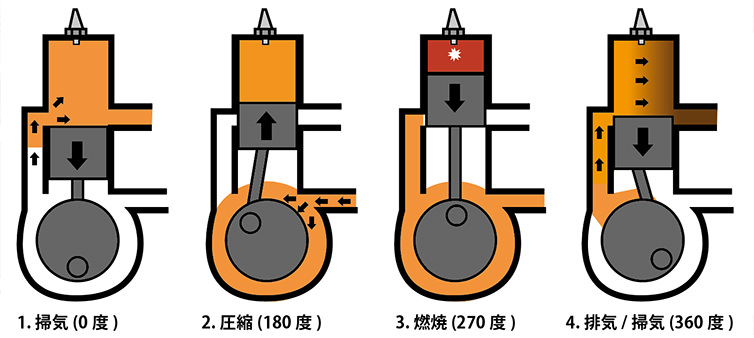

結果としてオットー機関(4st)の誕生から5年後となる1881年に2stの礎ともなる発明をイギリスのデュガルド・クラークが成し遂げます。

『クラーク機関(2号機)』

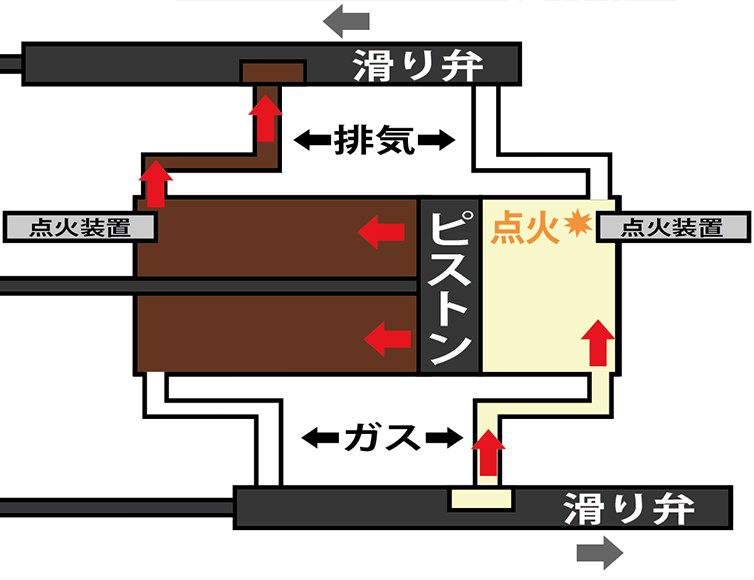

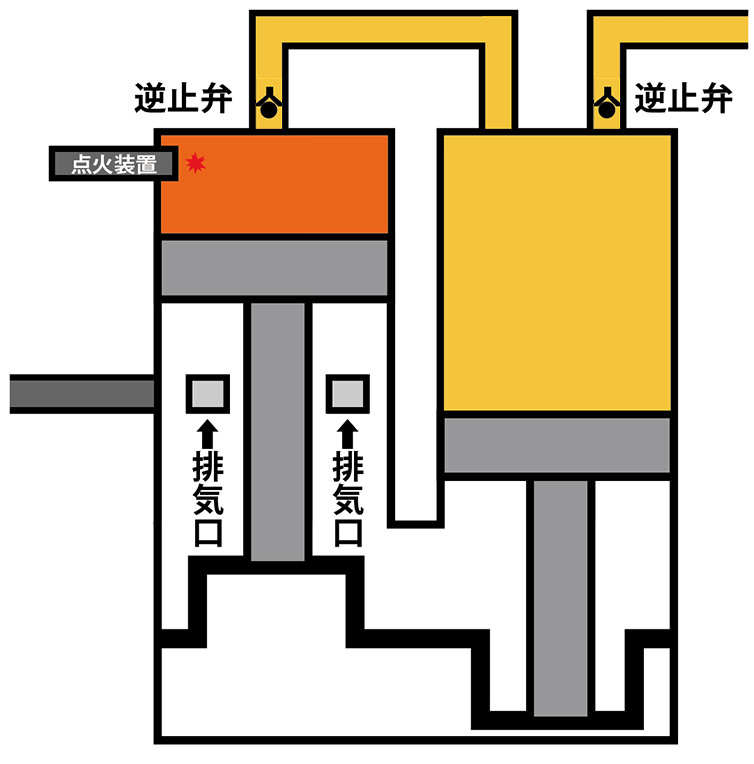

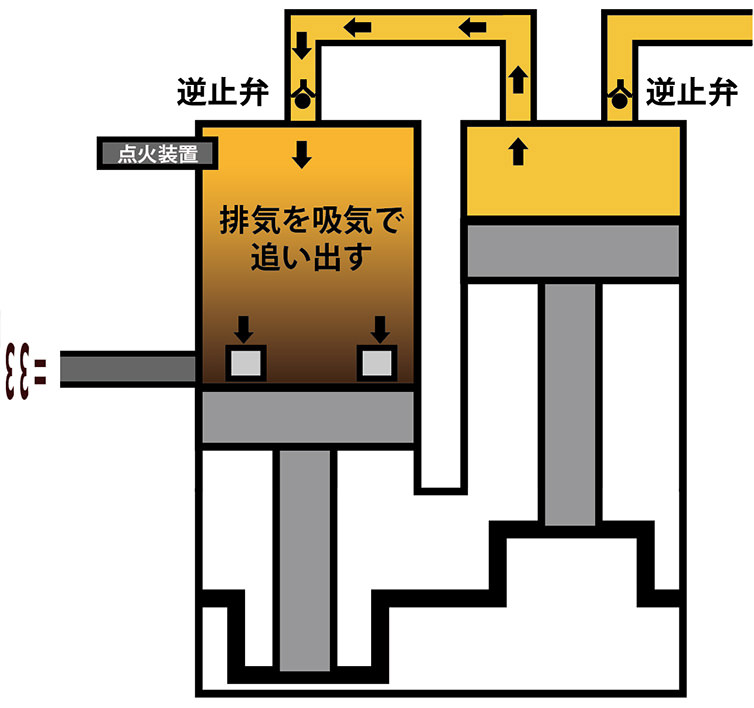

図がややこしいですがブレイクスルー要素は至ってシンプル。

新しい混合気で排気ガスを追い出すという2stにとって欠かせない手法

『掃気』

を発明したんです。

分かりやすく表すとこんな感じで燃焼室とは別に混合気を送る掃気/圧縮ポンプを設け、燃焼室の下死点付近に排気の為の穴を開けておく。

そして燃焼によってピストンが押し下げられると、その力で送る部屋のピストンが上がるのでその力で燃焼室に混合気を送る。

送られてきた混合気は燃焼室内に発生している排気ガスを押し下げる様に上から入るので、必然的に排ガスを排気口へと導き燃焼室は再び混合気で満たされるという仕組み。まさに2stにおける掃気ですね。

圧縮しないルノワール機関を除くとこれが2stエンジンの始まりとも言え、このクラーク式は燃焼効率も16%と非常に高くイギリスを中心にオットー機関に負けずとも劣らないほど製造されました。

ちなみにオットーと違ってクラークは研究者の側面も持っており圧縮が大事なことを把握していたよう。

これで2stも4st並に対抗できるようになったかに思えたのですが・・・このクラーク機関の2年後、オットー機関(4st)を更に進化させた恐ろしい世紀の大発明が登場します。

『世界初の4stガソリンエンジン』

恐らくこのページでもっとも知名度があるオットーの協力者だったゴットリープ・ダイムラーが脱サラして独立した翌年の1883年に発明したものでガスに代わる燃料として液体燃料ガソリンを使った燃焼効率15%の内燃機関です。

なぜこれほどまでにダイムラーが歴史に名を残す事になったのかというと自動車の父である事もそうなんですが、このページの主旨から言うと見慣れた形をしていることからも分かる通り

「使い道が無かったガソリンで動く超小型で高性能なエンジンだったから」

というのが要因。

今では信じられない話ですが当時ガソリンは(危険性も考慮して)当たり前の様に捨てられていたそう。

だからこそガソリンを燃料に従来の四倍(800rpm)も回る高性能かつコンパクトなエンジンは最初こそ半信半疑だったものの動くことがわかると拍手喝采だったわけです。

対してクラーク機関やそれをベースにした2stエンジンは非常に複雑で鈍重で騒音も大きく、掃気/圧縮ポンプも必要だったため小型化も難しく再び劣勢になってしまいます。

またクラーク機関は掃気という手法を編み出したものの吹き抜け(混合気がそのまま排気されてしまう)問題が大きく残っていました。

しかしそれでも2stを諦めず発明に明け暮れる人達は絶えなかった。

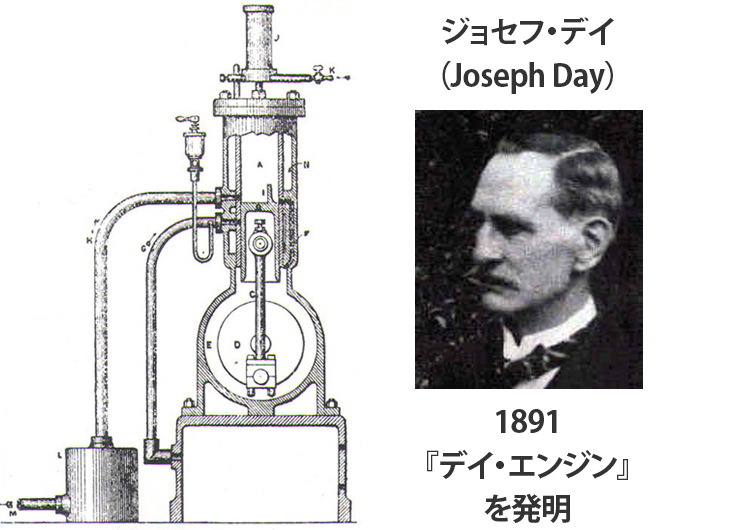

そのかいあってダイムラーの驚異的な4stガソリンエンジン誕生から8年後の1891年に負けずとも劣らない2stエンジンが発明されます。

『デイ・エンジン』

イギリスのジョセフ・デイが発明したこの2stエンジンはいま紹介したクラーク機関の最大のネガだった送るための掃気ポンプの役割をピストン圧縮による圧力変動に持たせ、またピストンを弁代わりにして吹き抜けを防ぐというもの。

最大の特徴は駆動部がピストン、コンロッド、クランクだけという近代2stにも通ずる

「圧倒的なシンプルさである」

という事。

ちょっとした工作機があれば誰でも作れるほどのシンプルさだったため、小型を中心にガソリン化など様々な形に加速度的な発展を遂げる事になりました。

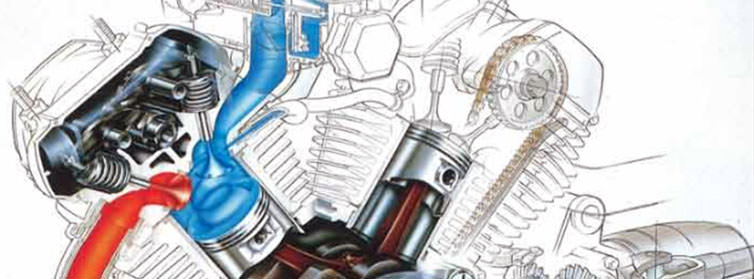

その中でも恩恵を受けたのが他ならぬバイク。

1902年にイギリスのアルフレッド・スコットという人が4stのバルブ構造を嫌いデイ・エンジンを礎としたオリジナルマシンを製作しレースに出場するやいなや大活躍。1911年には最高峰レースのマン島TTでファステストラップを叩き出すほど。

あまりの速さから4stに対して7割の排気量という2001年まで続く事となる2st最高峰レースWGP500(2st500cc/4st500cc)に通ずるレギュレーションがこの時に設けたものの、それでも翌1912年と1913年にはトップのセニアクラスを二連覇という圧倒的な速さを記録。

これにより2stが再評価され、それまで4stに舵を切っていた様々なメーカーが2stの開発をするようになり、また容易で安価という事から新たな2stメーカーが世界中で誕生しました。

ちなみに戦後200を超えるバイクメーカーが日本で生まれたのもこれが理由。2stなら比較的容易に造れた(2stなら欧州のバイクを模範しやすかった)からです。

これが非常にザックリな2st誕生の歴史なんですが、最後に主題のオチというか見解を少し。

オットーが4stという新しい形の内燃機関を発明し、ダイムラーが液体燃料(ガソリン)を用いてさらなる進化を示したにも関わらず

「どうして発明家や研究者は4stではなく2stに注力したのか」

というと、実はこれ素人である我々と同じ考えを発明家や研究者も持っていたから・・・それは

「2回転で1度しか燃焼しない4stが正解なハズはない」

という考え。

4stだと燃焼は全行程の1/4しかない。しかし2stならこれが1/2になる。

どっちが効率が良さそうかと考えたら普通は2stですよね。だからみんな2stの研究や発明を止めなかった。

これについてはオットーやダイムラーによって4stに関する特許が抑えられていたという背景もあるんですが、4stではなく2stに注力した理由はそれだけじゃないかと。

というのも2stに関する偉大な発明をしたルノワール、クラーク、デイのお三方にはある共通点があります。

それはみなイギリス人だという事。

それに対して4stを生み出したオットーやダイムラーはドイツ人・・・対抗意識が芽生えないわけは無い。これはドイツ側が2st誕生後も4stに偏重していた側面から見てもそう言えるかと。

ただそれよりも大きかったであろう要素が18~19世紀のイギリス史で絶対に外すことが出来ない要素。

『産業革命』

です。

この産業革命の原動力が何かと言えば途中でも少し紹介した蒸気機関。イギリスはこの蒸気機関を基軸に工業大国になりました。

内部の熱で動かす内燃機関の一種であるレシプロエンジンと、熱を送ることで動かす外燃機関の一種である蒸気機関に一体何の関係があるのかと思うかもしれませんが、実はこの二つは切っても切り離せない関係にあります。

何故なら

「内燃機関は蒸気機関の応用が始まりだから」

です。

ピストン、コンロッド、クランク、弁、内燃機関に当たり前に付いてるこれらは全て蒸気機関によって生み出された産物なんです。

そして重要なのは蒸気機関は反対の見方、レシプロエンジン側から見ると2stに近い構造をしているという事・・・つまり蒸気機関が国の基幹産業だったイギリス人にとっては

「2stなのが原動機の常識だった」

というわけ。

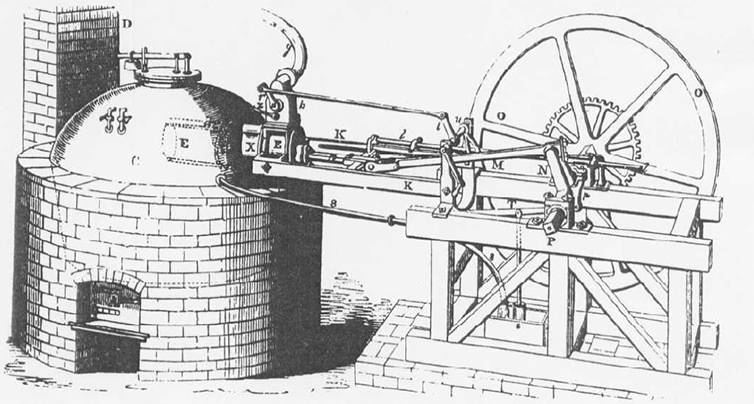

それが如実に現れているのが最初の2stとして紹介したルノワール機関。

蒸気機関の延長線上にある非常に酷似した構造なのが分かるかと思います。

こういう背景があったからこそ蒸気機関の概念から大きく外れた4stという存在は受け入れがたいものがあった。

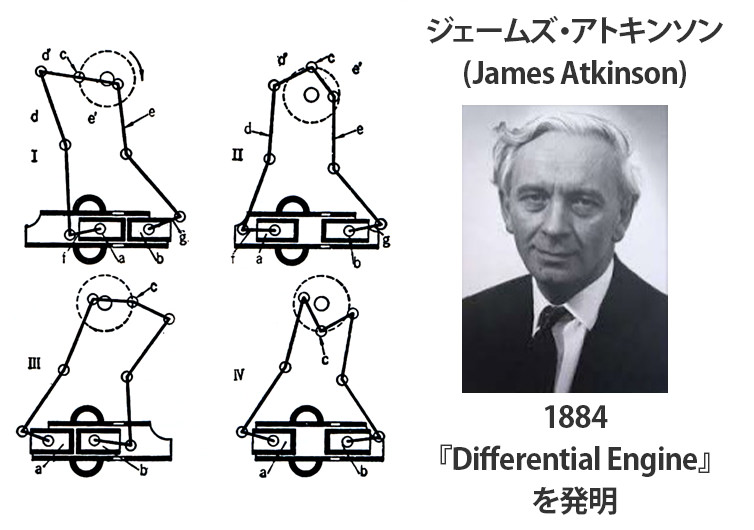

今回は割愛しましたがオットー機関(4st)をベースとしながら発明したピストンを二個設けることで実質2st化した同じくイギリスのアトキンソンもそう。

「2回転で1度しか燃焼しない4stが正解なハズはない」

そう考えるイギリスの発明家が多かったからこそ4stが誕生し世界がそれを正解だと認めた後も2stの研究や発明が止まらず、幾度もの紆余曲折の末に4stに負けずとも劣らない

「1回転に1度ちゃんと燃焼する2stという内燃機関」

が誕生した・・・という話でした。

文献:内燃機関の歴史(富塚 清)