スクーター部門 | |

| 第五位 BEVERLY300 4421台 |

| 第四位 AGILITY 125 R16 4960台 |

| 第三位 SH125 7890台 |

| 第二位 SH300 8392台 |

| 第一位 SH150 8586台 |

| ネイキッド部門 | |

| 第五位 MT-09 920台 >>MT-09の系譜 |

| 第四位 Z800 1052台 >>Z800の系譜 |

| 第三位 XSR700 1120台 |

| 第二位 MT-07 1404台 >>MT-07の系譜 |

| 第一位 SCRAMBLER 800 2264台 ※2016年販売台数 第5位 |

| マルチパーパス部門 | |

| 第五位 VERSYS650 954台 |

| 第四位 R1200GS ADV 2071台 >>R1200GSの系譜 |

| 第三位 NC750X 2355台 ※2016年販売台数 第4位 >>NC750の系譜 |

| 第二位 AFRICA TWIN 2840台 ※2016年販売台数 第2位 >>アフリカツインの系譜 |

| 第一位 R1200GS 3329台 ※2016年販売台数 第1位 >>R1200GSの系譜 |

カテゴリー: etc

フランス2013年度カテゴリ別車種別販売台数ベスト5(その2)

| ROUTIÈRE (ツアラー部門) | |

| 第五位 Tiger1050 268台 |

| 第四位 Deauville 287台 |

| 第三位 Z1000SX 465台 |

| 第二位 CBF1000F 479台 |

| 第一位 F800GT 696台 |

ROUTIÈRE GT (GTツアラー部門) | |

| 第五位 Road KING 349台 |

| 第四位 Street Glide 395台 |

| 第三位 K1600GT/GTL 948台 |

| 第二位 FJR1300/A 1079台 |

| 第一位 R1200RT 1268台 |

Supersport (ミドルSS部門) | |

| 第五位 GSX-R600 119台 |

| 第四位 YZF-R6 200台 |

| 第三位 ZX-6R/636 228台 |

| 第二位 CBR600RR 292台 |

| 第一位 Daytona675 330台 |

Superbike (リッターSS部門) | |

| 第五位 Panigale 334台 |

| 第四位 GSX-R1000 374台 |

| 第三位 CBR1000RR 420台 |

| 第二位 YZF-R1 432台 |

| 第一位 S1000RR/HP4 495台 |

| 年間販売台数ベスト5 | |

| 第五位 XJ6 2792台 |

| 第四位 R1200GS/Adv 2970台 |

| 第三位 Z800 3139台 |

| 第二位 ER-6 3809台 |

| 第一位 TMAX530 4355台 |

参照:MOTO-NET.COM

フランス2013年度カテゴリ別車種別販売台数ベスト5(その1)

| MAXI SCOOTER (大型スクーター部門) | |

| 第五位 C600Sport 550台 |

| 第四位 C650GT 609台 |

| 第三位 Xmax400 966台 |

| 第二位 Burgman650 1353台 |

| 第一位 Tmax530 4355台 |

Roadstar (ミドルストリート) | |

| 第五位 Street Triple 2246台 |

| 第四位 GSR750 2680台 |

| 第三位 XJ6 2792台 |

| 第二位 Z800 3139台 |

| 第一位 ER-6 3809台 |

Maxi Roadstar (ビッグストリート部門) | |

| 第五位 CB1100 500台 |

| 第四位 Speed Triple 602台 |

| 第三位 R1200R 657台 |

| 第二位 CB1000R 722台 |

| 第一位 Z1000 908台 |

TRAIL (デュアルパーパス部門) | |

| 第五位 CB500X 481台 |

| 第四位 F800GS/Adv 532台 |

| 第三位 V-Strom650 549台 |

| 第二位 Tiger 800/XC 662台 |

| 第一位 NC700X/DCT 825台 |

Maxi TRAIL (大型デュアルパーパス部門) | |

| 第五位 Explorer 354台 |

| 第四位 Multistrada 496台 |

| 第三位 Crosstourer/DCT 543台 |

| 第二位 1190Adv 604台 |

| 第一位 R1200GS/Adv 825台 |

オーストラリア2014年度販売台数ベスト10

第十位 KLX110(-Since2009-) 販売台数1157台

第九位 FXSB(-Since2013-) 販売台数1319台

第八位 CRF110F(-Since2012-) 販売台数1401台

第七位 WR450F(-Since2012-) 販売台数1522台

第六位 PW50(-Since2005-) 販売台数1572台

第五位 CBR500R(-Since2013-) 販売台数1946台

第四位 TT-R50(-Since2006-) 販売台数1999台

第三位 CRF50F(-Since2010-) 販売台数189台

第二位 CT110X(-Since1999-) 販売台数2867台

第一位 Ninja300(-Since2013-) 販売台数2897台

インド2016年度販売台数ベスト10

第十位 Bajaj CT100 販売台数452,712台

第九位 Bajaj Pulsar 販売台数582,912台

第八位 TVS Jupiter 販売台数613,817台

第七位 Hero Glamour 販売台数743,798台

第六位 Honda CB Shine 販売台数749,026台

第五位 Hero Passsion 販売台数870,382台

第四位 TVS XL Super 販売台数890,367台

第三位 Hero HF Deluxe 販売台数1,408,356台

第二位 Hero Splendor 販売台数2,550,830台

第一位 HONDA Activa 販売台数2,759,835台

参照:AUTOCAR.in

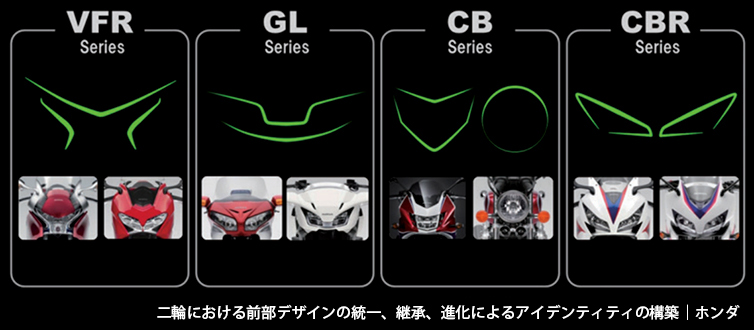

ファミリーフェイスの狙い ~擬人化を利用した統一と統率~

最近はバイクの方でもクルマみたいに同系デザインで見分けが付かないモデルが増えましたよね。

俗に言うファミリーフェイスというやつで狙いをズバリ言うと

『統一と統率によるブランド力向上』

にあるわけですが、今回はそれについてザックリ簡単に書いていきます。

どのメーカーにもシリーズモデルがあるのは皆さんご存知かと。

・VFRシリーズ

・MTシリーズ

・GSX-Rシリーズ

・Ninjaシリーズ

などなど上げ出すとキリが無いんですが、今これらのモデル名を言われても大体どんな形かパッと思い浮かぶかと。

なんで思い浮かぶのかというと

「イメージが認知されているから」

というのが理由。

なぜ認知されているのかといえばそれはデザインが変わっているんだけど”変わっていないから”です。

人がバイクを見た時に一体どこを見て認識しているのかというと最も大きい要因はフロントマスク。

もっと具体的に言うとヘッドライトの形で人は判断する。理由はバイク好きはヘッドライトなどの形状からそれを顔と認識するから。

これはクルマもそうなんですが実は我々は無意識のうちにバイクを擬人化して捉えている。

でもこれメーカーも狙ってやっている事で、こうした人の顔に見えるような形にされている製品を

『擬人化製品』

などと言ったりもします。

何故そんな事をするのかといえば、そうやって擬人化してもらうと製品に対するリレーションシップ(親しみや愛着)が強化されるから。

オーナーが自分のバイクを愛車と呼ぶのもこれが大きな要因であり

「変わっているんだけど変わっていない」

っていう言葉の意味もこの顔にあります。

例えばいま紹介したCBR650Rというバイクは非常に人気なんですが、では先代にあたるCBR650Fはどうだったでしょう。

オーナーには非常に申し訳ないですがFコンセプトの王道ながらCBR650Rほどチヤホヤはされませんでしたよね。このモデルをCBRの亜種的なモデルだと勘違いしている人や、そもそも存在すら知らない人も多いかと思います。

この両車の命運を分けた部分・・・それが顔なんです。

『二眼というCBRのアイデンティティの有無』

にある。

CBRという名前はバイク乗りなら誰もが知る歴史ある車名で、この名前のバイクを疑う人はそうそう居ない。

しかしその疑いを持たない根拠は長い歴史と実績でCBRがどういうバイクかを認識しているから。

「CBR君はスポーツが得意な”二眼のイケメン”」

という疑似化のイメージがユーザーの中で出来上がってるから、新しくなったとしてもそのアイデンティティを”継承していれば”それをCBR君として認識する。

「これが新しいCBR君か・・・フムフム」

となる。

しかしもしもそのアイデンティティが分かりにくいモデルになったら、CBR650Fのように皆が思うCBRじゃない顔をしたCBR君が出たらイメージと違うので認識とのズレが生まれる。

「本当にCBR君なのか」

という感じで分かりやすく言うと軽く見られてしまう。

これこそが”変わっているんだけど変わっていない”という言葉の正体であり、無形資産である

『ブランド』

の正体なんです。

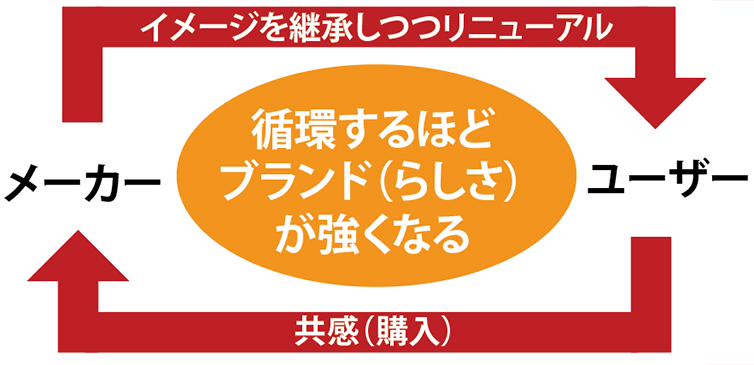

「ブランドとは”らしさ”である」

という話。

ブランドというのはイメージを継承しつつ新しく開発するメーカーと、それに共感し購入するユーザーその両者が積み重ねる事で初めて生まれる信頼の証みたいなもの。

何故ユーザーがこれほどまでにブランドという”らしさ”を重視するかといえば、専門家などではない以上その製品の良し悪しを分析把握するのが難しいから。

だからこそ

「CBR君ならスポーツ性は間違いないだろう」

というようにブランドイメージで判断するという話。

余談ですが戦艦や刀など物の擬人化コンテンツが人気になる一方、多くの人に親しまれているクルマやバイクという一見すると大ヒット間違いなしな擬人化コンテンツが今ひとつメジャーにならないのも

「メーカーとユーザー間で既に擬人化されてる(イメージが出来上がってる)から」

というのが大きな要因ではないかと。

話を戻しますが、メーカーが同じデザインばかりにする理由はもうおわかりと思います。

『ブランド(らしさ)を強化したいから』

ですね。

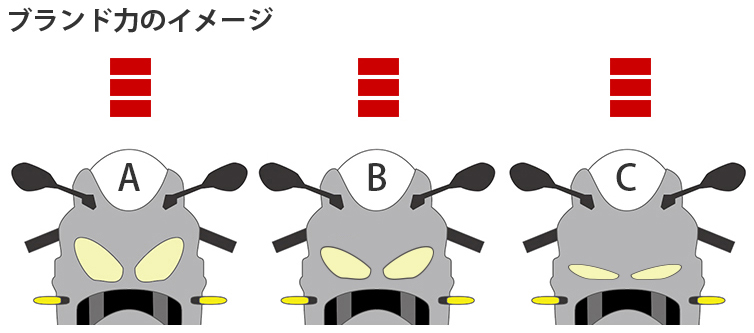

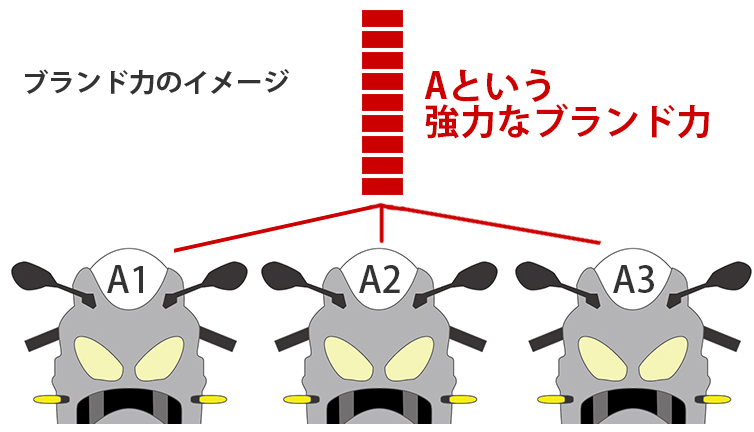

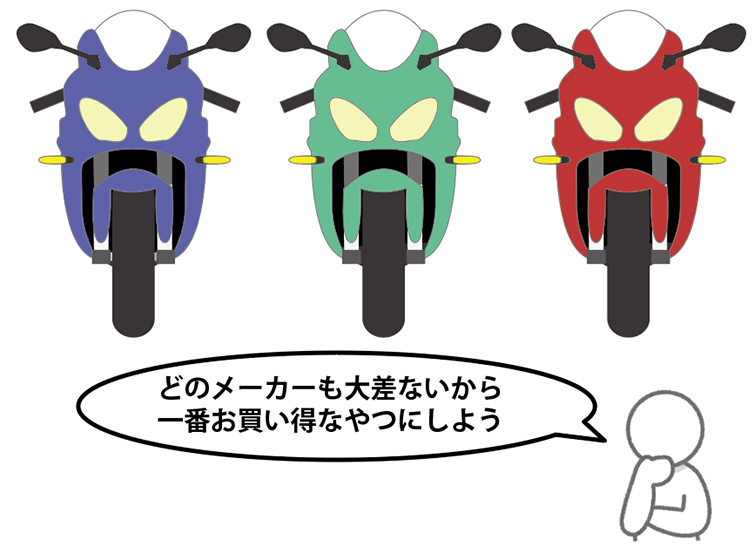

例えば車名やシリーズが同じなのにバラバラな顔をしている旧来のスタイルだと

「やっぱAのデザインだよな」

「俺はBが一番だと思う」

「いやいやCでしょ」

というようにブランド成長の片翼を担うユーザーが分散(希釈化)してしまい大きなブランド力の向上が望めない。

そこでクラス問わず揃えるファミリーフェイス化によって一台一台ではなく包括的なブランド力の向上を目指すようになったという話。

ではなぜ近年このファミリーフェイスによるブランドの強化が急速かつ強烈に進んでいるのかというと

『市場の円熟化(コモディティ化)』

にあります。

日本メーカーのモデルが顕著なんですが昔と違って今はどれも高性能で故障知らずなモデルばかり。もはやハズレなど無い時代というのは何となく分かると思うのですが、もしもこのまま

「どれを選んでも大丈夫」

という横並びな状況が続くと価値が下落してしまうんです。

どれも変わらないなら安いものを選ぶのが消費者だから。

そうすると売上が下がるだけでなく信頼性を上げつつ低価格路線で攻めてくる割安な後発メーカーに全部持っていかれてしまう。家電メーカーがまさにその典型ですね。

これを防ぐために重要なのが

『差別化(ブランド化)』

という付加価値で、極端な事を言うと

「250が欲しい→YZF-Rにしよう」

ではなく

「YZF-Rが欲しい→250のやつにしよう」

という”ブランド買い”をしてもらうように持っていかないといけない。逆にこうなってくれるとリピーターやコレクターにもなってくれるから強い。

ただしバイクの場合メーカーだけではなくサプライヤーと呼ばれる競合メーカーにも供給している部品会社によって成り立っている面があるので、性能や構造でライバルと差別化するのは難しい上に構造が難解なためユーザーへの訴求力が弱く費用対効果は悪い。

しかし一方で車名やデザインは比較的メーカーの自由に出来るうえに差別化に置いて非常に重要な要素であり誰もが見て分かる部分。

しかもデザインによる差別化は真似されにくい障壁にもなる。色一つとってもライムグリーンやトリコロールカラーを違うメーカーが出しても違うと感じますよね。

そういったことからメーカーは

「デザインで差別化(ブランド化)するしかない」

となっている。

凄く攻めたデザインで統一されたシリーズが増えている背景は、このコモディティ化へ対策(差別化)の重要度が増した事でデザインが大きなウェイトを占めるようになったから。

「ひと目見ただけで分かる”らしさ”」

を製品ごとではなくシリーズやメーカーという打ち出し、差別化(ブランド化)のサイクルにユーザーを導くことで包括的なブランドイメージの循環および蓄積を促しているという話。

ちなみこのファミリーフェイスは我々ユーザー側だけでなく開発をするエンジニア側に向けた狙いもあります。

デザインというのはカッコ良ければそれでいいというわけではなく

『フィロソフィー(哲学)の表現』

である必要がある。

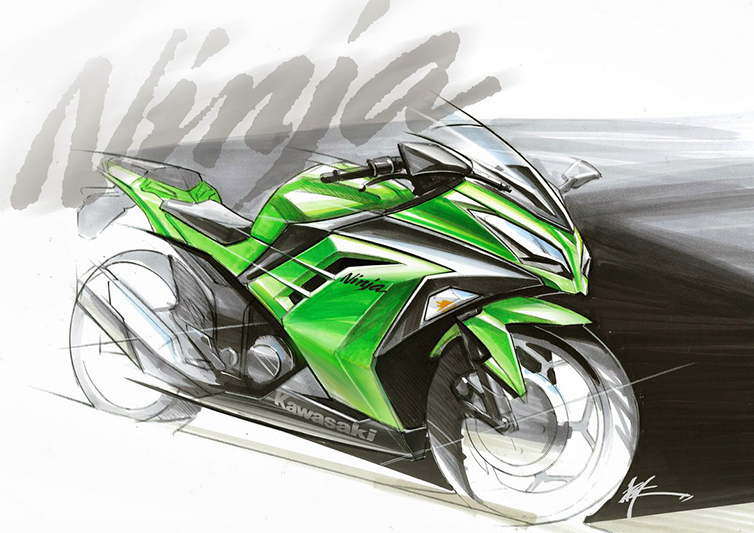

ちゃんと意味があるデザインじゃないとダメという話なんですが、ここで非常に分かりやすい例としてカワサキのNinjaシリーズを見てみましょう。

これまたオーナーには申し訳ないのですが、Ninjaのデザインが全部同じだとネットで茶化されていますね。

復習のため断っておきますがデザインが同じなのはコストカットなどの理由ではなくブランド力(Ninjaらしさ)強化のため。しかしそれは消費者から見た視点。一方で開発側の視点から見るとデザインが同じということは

『同じフィロソフィーを持つバイク』

という事になる。これが大事なんです。

ファミリーフェイス化をする場合まずそのフィロソフィーを具現化した母体デザインを造る。分かりやすいのがクルマになりますがマツダが発表した『鼓動』など。

これを元にデザインの規定(デザインアスペクト)まで定められた状態で市販車のデザインが行われる。

「なんでそんな縛りが必要なのか」

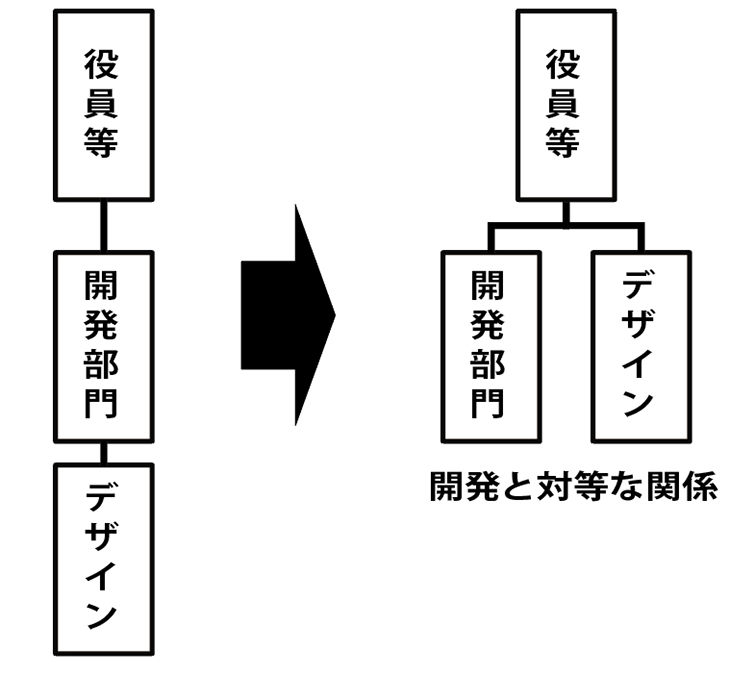

と思うかもしれませんが、これはデザイナーに権限を与えると同時に暴走を防ぐため。

ファミリーフェイスというデザインの統一はデザイン部門に大きな権限を与えないと成立しないと言われています。理由はデザイナーを従来型である開発チームの一員に留めておくと開発の要望にデザイナーが一方的に折れる形になってしまうから。

だから開発と対等な権限を与える必要があるんだけど、その権限でデザイナーが暴走しフィロソフィーを毀損してしまう恐れがあるから権限を与えると同時に

「変えていいのは規定内だけだぞ」

っていう縛りを設けるという話。

それでこういう開発プロセスにするとどういうメリットがあるのかというと・・・士気が上がる。開発に携わる全員がフィロソフィーの方向を向いて開発するようになるんです。

例えばカワサキは『Leading Edge(最尖端)』というフィロソフィーが有名ですが、それを汲んだファミリーフェイスをした場合、開発チーム全員が

「こういう風にしたいなあ」

ではなく

「こうすれば更に尖るね」

という考えの元に開発するようになる。この完全な方向性の共有化が

・開発マネジメントの向上

・完成車の商品性向上

・ブランドの正しい継承

という結果を生む。これがファミリーフェイスのもう一つ狙い。

【余談】

良いことづくめのようなファミリーフェイスですが、当然ながらデメリットもあります。

『デメリット1:ユーザーが飽きてくる』

このファミリーフェイスというのはやればやるほど飽きるユーザーが出てきてしまう問題があります。この場合の”やればやるほど”というのは似せ過ぎる事ではなく

「モデルを増やし過ぎる事」

です。

同じデザインのモデルが増えすぎると一台一台がボヤけて見えてしまう上に、新製品にとって最大の武器であるインパクト(斬新さ)が無くなってしまうという話。

『デメリット2:ジェネレーションギャップが色濃く出る』

ファミリーフェイスとはいえモデルチェンジはする。そうして循環と継承を繰り返さないとブランド力が強化されないのはこれまでの話で分かるかと。

しかしモデルチェンジは生産の都合上、時期がずれており一車種ごとに行われる・・・そこで問題となるのかモデルチェンジがまだ行われていないモデル。

一蓮托生ともいえるファミリーフェイスにおいて前世代のファミリーフェイスというのは例えどんなに凄いモデルでも、まるで型落ちのような印象を与えブランド力がガクンと落ちてしまうんです。

しかもそんなリスクを犯しても世代が揃うのは数年だけ。また次のファミリーフェイス世代へのモデルチェンジが始まるからです。

なかなかのリスクというかデメリットのほうが大きいようにも思いますが、それでもこのリスクを取るメーカーが増えている。理由は何度も言いますが、それをしていかないとコモディティ化していく市場で生き残れないから。

とにかく色んなモデルを出してその中からヒット車という大当たりを出せばよかった製品レベルで競う成長の時代は終わり

『生き残りをかけてメーカーレベルで競う円熟の時代』

に変わったからファミリーフェイスが増えてきている・・・という豆知識でした。

※参考|デザインとブランド 森永泰史ほか

結局出なかったバイクたち ~反響があったコンセプトモデル~

モーターショーにおける目玉の一つでもあるコンセプトモデル。

今回は過去に出展され反響があったものの市販化されなかったモデルをご紹介してみようと思います。

参照:東京モーターショーアーカイブ

~ホンダ編~

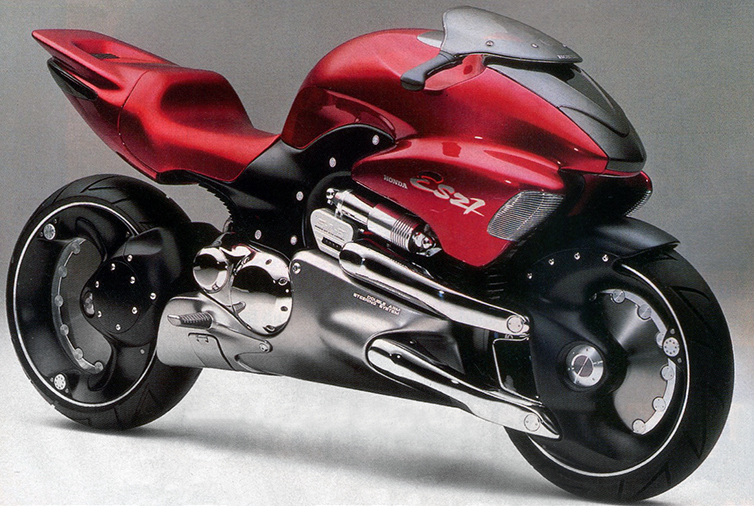

『ES21』

1993年に出展された水素燃料とモーターで動く水素燃焼のHVモデル。

フロントがダブルウィッシュボーンになってるのも特徴で水素やメタノールなど代替エネルギーが世界的に注目されていた時代背景がある。

『SUPER MONO』

1995年に出展されたビッグシングルスポーツ。

ドミネーター650の空冷RFVC4バルブエンジンをパイプフレームで囲いリアサスはエンジン下というホンダっぽくないバイク。

『FN-1』

1997年に出展されたCX500を彷彿とさせるモダンフォルムのロードスター。

縦置き狭角ツイストV4にフロントサスペンションが一本と独特な佇まい。

『BOSS CUB』

1999年に出展された水冷単気筒248ccのカブ。

大人が乗れるようにカブのデザインを崩さないまま上品にスケールアップさせた正にボス。

『X-WING』

同じく1999年に出展されたヨーロピアンツアラー。

トラコンやABSや電動スクリーンさらに前後乗員間通信システムなどを完備するも一番凄いのはV6エンジンである事。

『XAXIS(ザクシス)』

2001年に出展された新しい形のスーパースポーツの提案という前後片持ち式のコンセプトのVツインモデル。

リムマウントのディスクローターなど何処かビューエルっぽさを感じるのはアメリカホンダが造ったモデルだからかもしれない。

『EVO6』

2007年に出展された水平対向6気筒を積んだストリートファイター版ゴールドウィング。

こう見えてDN-01と同じHFTという油圧式の無段階変速を搭載したATだったりする。

『MOTOR COMPO』

2011年に出展されたバッテリー脱着式のEV原付。

見てるだけでもワクワク出来てベンチとしても使えるという名前の通りEV版モトコンポ。

~ヤマハ編~

『LANZA SuperBikers』

1997年に出展された2st版セローことLANZAをストリート仕様にしたモデル。

今でこそモタードだが当時は発祥であるレースの名前からスーパーバイカーズというジャンル名だった。

『Gen-Ryu』

2005年に出展されたハイパフォーマンスHVモーターサイクル。

YZF-R6のエンジンと高出力モーターを組み合わせCFアルミダイキャストフレームに収めたスーパースポーツクルーザー。

『Tesseract(テッセラクト)』

2007年に出展された水冷Vツインとモーターによるハイブリッド式マルチホイールビーグル。

独自のサスペンション構造でバイクらしいリーン旋回をしつつもロック機能で自立も可能にしている。

『LUXAIR(ラクシア)』

同じく2007年に出展された回生ブレーキ付きパラレルハイブリッドシステムのツアラー。

後輪駆動部にバッテリーを内蔵し押し歩きアシストやリバースなども行うほか楽器のヤマハとコラボしたオーディオシステムも備えている。

『XS-V1 Sakura』

これも同じく2007年に出展されたヤマハ初の4stバイクだったXS-1に和を融合したモデル。

現実味があるフォルムなのに加え反響も凄かったが何故か販売される事はなかった。

『XTW250 陸駆』

2011年に出展されたヘビーデューティー250。

前後にキャリア兼ガードを装備するだけでなく大容量タンクや脱着式LEDライトなどアウトドアで頼れるツールというコンセプトだった。

『Y125 MOEGI』

2011年に出展された現代風YA-1ともいえる125。

乗車経験を持たない人でも自転車と変わらず身近に感じられるよう親しみやすさを大事にしたモデル。

『Rezonator125(レゾネーター125)』

2015年の東京モーターショーで出展されたオーセンティックスポーツモデル。

管楽器に用いられるエングレービング技法で装飾された外装が特徴。

~スズキ編~

『FALCORUSTYCO(ファルコラスティコ)』

1985年に出展されたセンターハブ油圧ステアリングのコンセプトモデル。

いわゆるショーモデルという文化が始まったのはこのモデルからと言われるほど日本のみならず世界に衝撃を与えた。

『NUDA』

正直乗れたものじゃなかったファルコラスティコ(開発者談)の後継的な形で1987年に出展されたモデル。

ハンドブレーキにハンドシフトなど操作系はすべてハンドルに集められており現実味もあるモデルになっていたが市販化はされなかった。

『X-8』

1999年に出展された小型で折りたたみが可能な新しいタイプのコミューター。

なんとこれ家庭用のカセットボンベで動くガス燃料タイプ。

『G-STRIDER(ジーストライダー)』

2003年に出展された2気筒916ccとCVTを合わせたビッグスクーター。

ハブステアリングでローロングに決められた新感覚フォルムによる次世代型モーターサイクルとして提案された。

『STRATOSPHERE(ストラトスフィア)』

2005年に出展された直列六気筒エンジン1100ccのKATANAを彷彿とさせるモデル。

六気筒でありながらエンジン幅を四気筒サイズにまで抑えるなど極限までコンパクト化すると同時にオートシフターなど最新デバイスまで装備していた。

『Biplane(バイプレーン)』

2007年に出展されたバイクで走る喜びを具現化したモデル。

複葉機(主翼が二段になっている飛行機)をモチーフにしており安室奈美恵さんのMV(Break It)にも出演した。

『crosscage(クロスケージ)』

同じく2007年に出展されたクロスしているガードが特徴的な空冷式FCVバイク。

シンプルかつコンパクトでスポーツ性も取るというスズキらしい仕上がりになっているモデル。

『RECURSION(リカージョン)』

2013年に出展された車の方で流行っているダウンサイジングターボを取り入れたバイク。

中排気量の並列二気筒エンジンでコンパクトに纏めつつ低中域の厚みを増して街中での加速感と扱いやすさを実現。

『フィール フリー ゴー!』

2015年に出展された50ccのクロスバイク型原付。

クロスバイクと同様にハンドルグリップでのギアチェンジやサドルシートなどを採用した21世紀のパワーフリー号と呼べるモデルだった。

~カワサキ編~

『ZZR-X』

2003年に出展された究極のハイスピードツアラーを具現化したモデル。

ハブステアリングとシャフトドライブそれに脱着式パニアケースなど現代のZZRとはまた違う姿になっている

『J』

2013年に出展された三輪電動ビーグル。

スポーツ走行時はハンドルが下がり前傾姿勢(写真の状態)で市街地などではハンドル部分が伸びてアップライトなポジションになる。

※カワサキはモーターショーに出展しない事が昔は当たり前だったので少なくなっています。ご了承ください。

【最後に】

自身も振り返ってみて気づいたのですが近年は市販化を前提としたモデルの展示が多く、コンセプトを訴えかける狙いが第一にあるショーモデルをどのメーカーも出さなくなってきているようです。

色々ある中華コピーバイク

中国内では様々なコピーバイクがあるんですがその中でも面白いモデルを少しだけご紹介。

『A1 MOTOR BOY』

何処からどう見てもGSX250Rなコピーモデル。本物も中国で造っているからかコレ以外にも色んなメーカーがコピーを出している。

・2200/800/1100mm

・水冷単気筒SOHC350cc

・22.6馬力/8200rpm

・装備重量156kg

・12597元(約201,500円)

『天錾R DY200』

天に授かりし金属ツールみたいな意味があるR25のコピーモデル。このモデルも人気なためか多くのコピーが出ている。上の車種はダイユンという大きなコピーメーカーのイチオシ商品。

・2095/770/1105mm

・油冷単気筒SOHC200cc

・14.2馬力/7200rpm

・装備重量不明

・13800元(約220,800円)

『魅影255S』

Ninja250のコピーモデル。馬力が嘘くさいほど高いためか結構人気がある模様。

・2070/755/1085mm

・水冷単気筒SOHC255cc

・29.8馬力/9000rpm

・装備重量175kg

・15800元(約252,800円)

『FEELY 450』

日本でも大人気CBR250RRのコピーモデル。なんとコンバインドABSまで装備とのこと。

・2050/760/1070mm

・水冷ニ気筒SOHC450cc

・36.7馬力/8000rpm

・装備重量156kg

・20693元(約331,000円)

『DY300-XF』

ホンダの400Xのコピーモデル。ちなみに流出したのか何なのかこの顔(ヘッドライト)をしたコピーモデルが大量にある。

・2047/780/1321mm

・水冷単気筒SOHC286cc

・26.5馬力/8000rpm

・装備重量170kg

・19800元(約316,000円)

『DY200-3F』

MT-25と思いきやGIXXER要素も入ってるコピーモデル。

・2047/780/1321mm

・水冷単気筒SOHC450cc

・26.5馬力/8000rpm

・装備重量170kg

・11800元(約188,800円)

『300ZF』

Z250のコピーバイク。何故かヘッドライトが個性的な二灯式になってる。

・2112/782/1104mm

・水冷単気筒DOHC286cc

・26.5馬力/8000rpm

・装備重量不明

・18880元(約302,000円)

『R250』

R125なものの排気量の関係でR250になってる少し面白いコピーバイク。見た目はなかなか精巧に出来てる。

・2030/710/1070mm

・水冷単気筒DOHC249cc

・9.9馬力/8000rpm

・装備重量150kg

・12000元(約192,000円)

『WJ150』

ホンダのグロムをコピーしたモデル。アジアなどでも人気が高いクラスで本家の1/3という値段もあり非常に問題になってる模倣品。

・1700/750/1040mm

・空冷単気筒SOHC150cc

・13.3馬力/8000rpm

・装備重量108kg

・7280元(116,400円)

『STシリーズ』

50cc~125までバリエーションがある10インチモデル。ちなみにこれらは車名まで同じ(Monkey/DAX/Chaly)というかなり悪質な部類。

価格はおよそ5000元(約80,000円)と安いため輸入して販売している所もありますが品質も性能もお察しなので非推奨。

お次は大型バイク部門。

『KF500F』

ホンダのネオカフェCB1000Rをプロアームまでちゃんとコピーしてるモデルでキャスト/スポークの二本立て仕様。KYBサスを採用しているという情報と価格から言って横流し部品を使用か。

・サイズ不明

・水冷ニ気筒DOHC471cc

・47.0馬力/8500rpm

・不明

・38900元(622,000円)

『N19』

sugomiデザインでお馴染み2014年からのZ1000を真似ており排気量が400ccのモデルもある。

・2150/690/1150mm

・空冷ニ気筒DOHC250cc

・26.5馬力/8000rpm

・装備重量155kg

・価格不明

『华鹰500』

スーパーバイク王者ZX-10Rのコピーモデル。よく見るとバランスフリーフロントフォークのリザーバータンクまでキッチリ再現されているが中身は不明。

ちなみにコチラは本家すら採用されていないのにBFFが備えられているスーパースポーツ王者のR6版。何故かサイドカウルにHRC(Honda Racing Corp)のシール付き。

・2047/780/1321mm

・水冷単気筒SOHC450cc

・26.5馬力/8000rpm

・装備重量170kg

・11800元(約188,800円)

上げだすとキリがないんですがホンダのコピーが多いなという印象で、これまでコピーモデルがある。

金翼でお馴染みゴールドウィングのコピーモデル。なんとこれ電気で動くEVバイクだったりする。

お次は外車部門。

『摩影 S450RR』

ネーミングとカラーリングからしてS1000RRを意識したであろうモデル。しかし顔はなぜかR6に。

・2150/690/1150mm

・空冷ニ気筒DOHC450cc

・26.5馬力/8000rpm

・装備重量155kg

・16800元(約268,800円)

『C8』

オーストリアを代表するメーカーKTMのDUKE125をコピーしたモデル。中国ではこの手のモタード風ストリートバイクが流行ってるみたいです。

・2060/805/1100mm

・水冷単気筒125cc

・12.9馬力/7500rpm

・価格不明

『H6』

ドイツのBMW/S1000RとオーストリアのKTM/DUKEが奇跡のコラボをしたようなコピーモデル。加えてイギリスのTriumph/Daytonaも微妙に入ってる欲張り仕様。

・2050/730/1105mm

・水冷ニ気筒SOHC367cc

・29.2馬力/8300rpm

・13800元(約220,800円)

欧州メーカーで忘れてはならないのがドゥカティですが、ほぼ網羅していると言っていいほどコピーが豊富。

『YG150-23A』

ドゥカティのネイキッドでお馴染みモンスターのコピーモデル。12インチなのを見ても恐らくグロムのコピーモデルから派生するように造られたんじゃないかと思える微妙なサイズ。

・1740/不明/1010mm

・空冷ニ気筒SOHC149cc

・10.6馬力/7500rpm

・装備重量118kg

・9380元(約150,000円)

『MG-500』

ドゥカティのムルティストラーダをコピーしたモデル。なにげに500ccとかなり大きなエンジンを積んでる。

・2155/840/1400mm

・水冷ニ気筒DOHC491cc

・47.6馬力/8500rpm

・装備重量197kg

・29800元(約476,800円)

『WJ300』

ドゥカティのストリートファイターをコピーしたモデル。ちゃんとトラスフレームで赤く塗装までしているが単気筒エンジン。

・2010/780/1180mm

・水冷単気筒DOHC292cc

・26.5馬力/8500rpm

・装備重量165kg

・19800元(約316,000円)

『WJ300GS』

完全にドゥカティ1198を意識したモデル。欲張りすぎてよく分からない車名とSPACE RANGERというキャッチコピーがついてる。

・2010/780/1160mm

・水冷単気筒SOHC394cc

・26.5馬力/8200rpm

・装備重量167kg

・23800元(約380,800円)

最後にオマケというかオチになる車両を一つ紹介。

『Rocket 150RS』

メチャクチャ速そう。

110ccという中途半端な排気量の理由

昔からちらほら存在しており、2010年頃になると日本にも入ってくるようになった110ccの原付二種モデル。

リード110、ディオ110、アドレス110、スーパーカブ110・・・等など

”~50cc” ”~125cc” ”~400cc”という区分の日本にとって110ccというと何だか寸足らずなイメージがあるかと。

「何で125ccじゃないのか」

という話ですが、これはASEANの中でも二輪大国であるインドやタイやフィリピンにとって110ccがメインストリーム(日本で言う原付一種)だからです。

そもそも何故に110ccなのかという話ですが、これは最初期に売られていたカブエンジンのスープアップ限界が110だったことの名残とも言われており、150ccが向こうでは日本でいう250などのちょっとお高い立ち位置。

110と125は日本からすると数万円の違いでしかないですが、向こうからすると数万円は相当大きい。

ちなみにインドは2017年時点、世界一位の二輪市場を持っています。

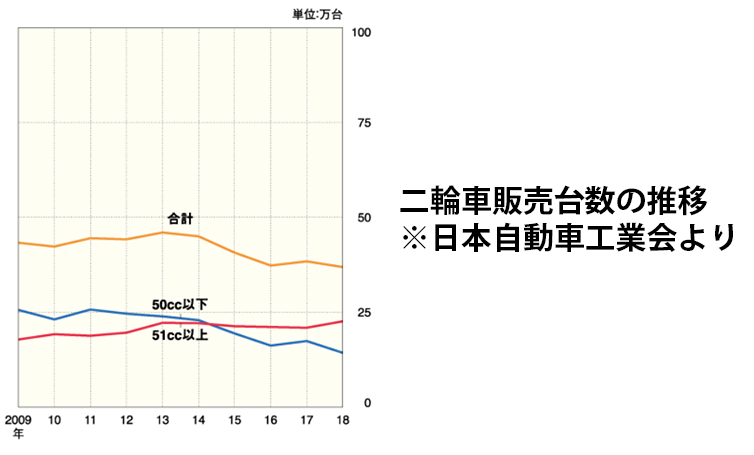

年間約1770万台(2016年度)、しかもその内の半数が110ccのスクーター。

原二ブームと言われた日本の2013年度の51cc~125cc販売台数は約10万台・・・インドが半分の800万台だとしても日本の80年分の台数を一年で売りさばく計算になるわけです。

インド市場がいかに熱いか分かってもらえたことと思います。

さらに言うと、その熱い市場の約半数をホンダが占めています。

つまり110ccの理由は

「アジアの二輪大国であるタイやインドやフィリピンにとっての原付一種クラスだから」

ということです。

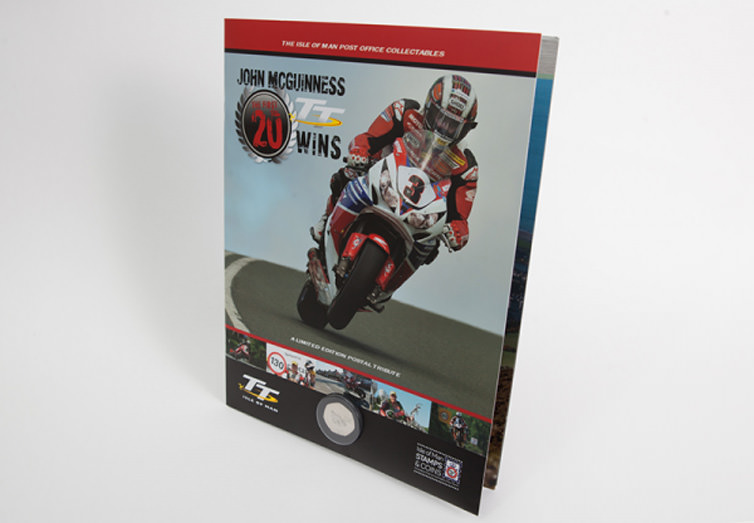

CBR1000RRが描かれた記念硬貨がある

新幹線とかオリンピックなどの国に関する記念硬貨はわりかし有名ですが、CBR1000RRが描かれた記念硬貨も存在していたことを皆さんご存知でしょうか。まあ、当然ながら日本ではありません。日本はそこら辺お硬いですからね。

じゃあそんなファイヤーブレード硬貨などというバイク馬鹿が考えそうな事を国を挙げてやってのけたのは何処かといえば、ご想像付くかもしれませんが皆さんご存知のマン島です。

※マン島TTレースについては既出でまた書くのも面倒くさいのでここを読んでくれると助かります。

そのマン島TTのトップ選手の中にジョン・マクギネスというホンダに所属するイギリス出身のスーパーライダーがいます。

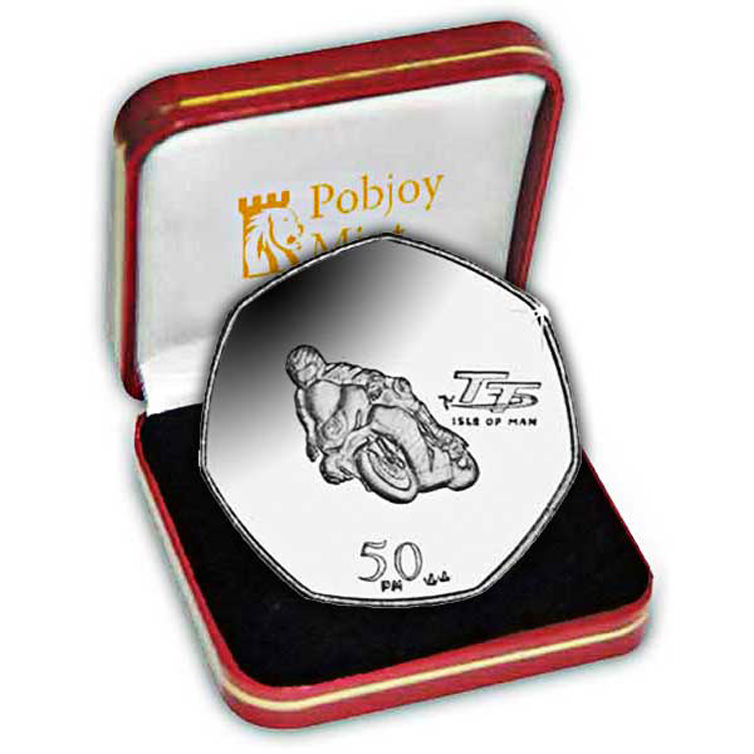

そんな彼がマン島TT通算20賞(最速)を記録しました。その記念として作られたのがこのコイン。

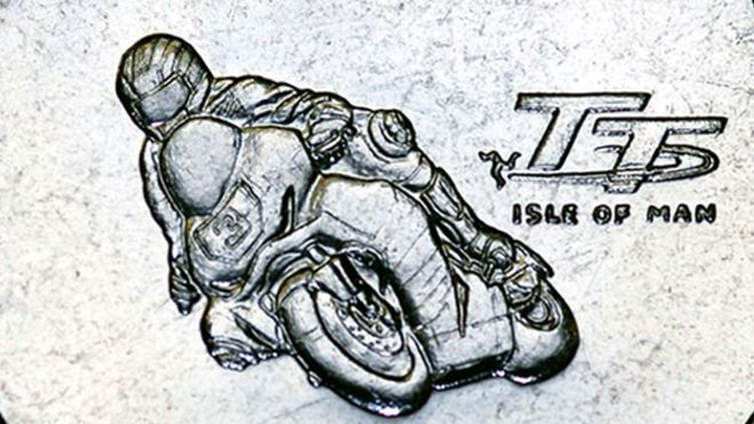

コインをアップしてみましょう。

こ、これは

間違いなくCBR1000RR(SC59)です。メインはマクギネスだけど同時にCBR1000RRがお金になった瞬間でもあります。

ちなみにマン島はイギリス本土と同じポンドでこの硬貨の価値は50ポンド。

※追伸

ポンドではなくペンスでした。ご指摘を下さった方、ありがとうございます。

表はマン島の領主であるエリザベス2世。

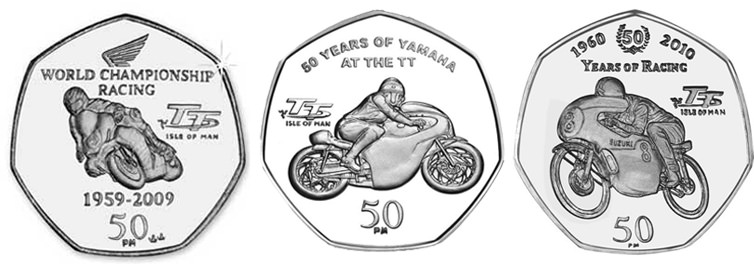

少しネタばらしになっちゃうけどマン島がこういう記念コインを出すのは実はしょっちゅうで、過去にはヤマハやスズキも参戦50周年コインを出していたりします。

左からホンダ(ホントはコッチは初出)、ヤマハ、スズキの順。

でも残念ながらマン島でしか使えないので価値はそれほどでもないみたいです。コレクションするには逆にありがたいかも?