ホンダは1980年頃にハーレーに対し技術供与というか資本的な提携が一切ない技術指南を行ったんですが・・・有名かと思いきやこの件に対して驚きの声というか詳しく知りたいという声を頂いたので長々と説明を。

最初に断っておきますがこの話は某識者から伺った話や、この件に関するであろう話を元にした推測なので話半分に聞いてもらえると助かります。

ハーレーは親会社AMFによる事業のスリム化によって落ちてしまった品質や業績を改善する為にホンダを頼ったと言われており

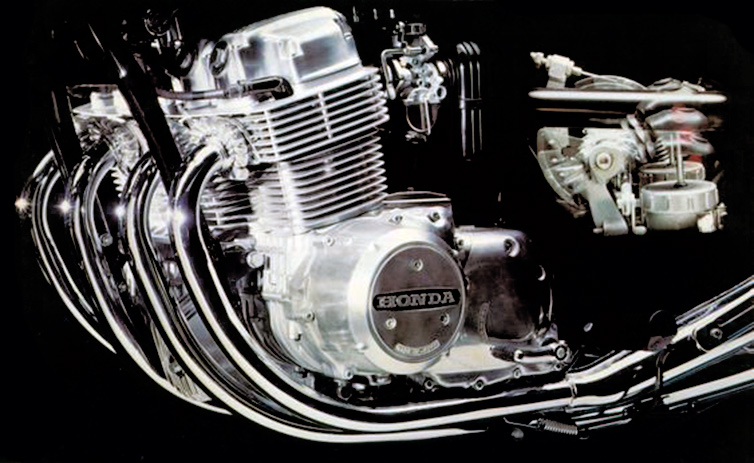

・V型エンジン技術

・日本流製造方式(通称カンバン方式)

をホンダから指南してもらった事で復活の足がかりを得ました。

この一件について巷では

「本田宗一郎がハーレーを助けろと言ったから」

などと美談で語られていますが、そういう単純な話ではありません。

ホンダが何故ハーレーに技術指南をしたのかというと・・・

「ゴールドウィングを売るため」

と言われています。

これがどういう事なのか一言で表すならば1980年代頃にピークを迎えた対日貿易赤字(日本からすると黒字)による

『日米貿易摩擦』

にあります。

元々アメリカのバイク市場は50年代からBSAやTRIUMPHなどの英国勢が猛威を奮っていました。

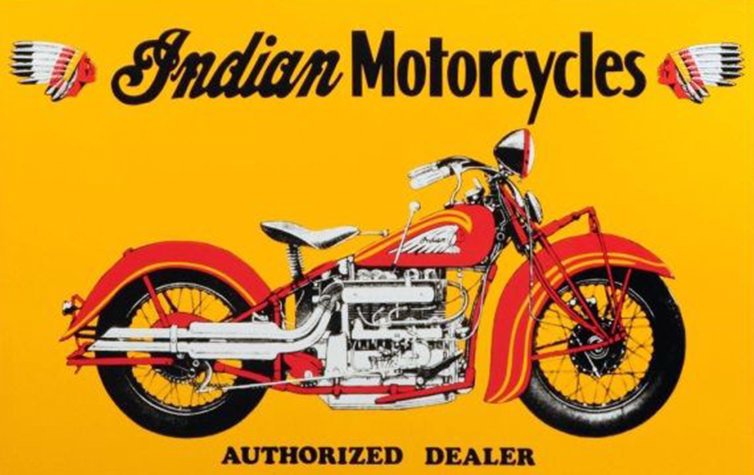

その勢いにハーレーと並んで二大巨頭だったインディアンは業績が悪化し1953年に撤退。この時点で既にアメリカのバイクメーカーはハーレーだけとなりました。

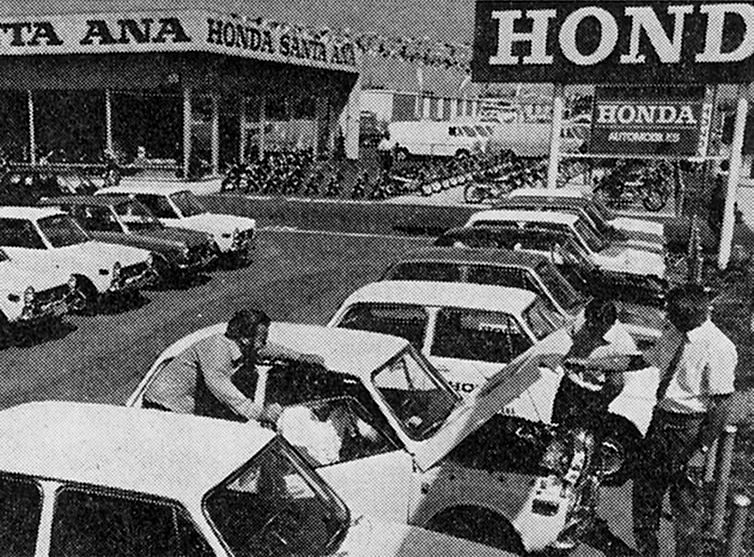

そこにホンダという新興勢力が1959年から参入。

参入を決めた際には国や社内からも猛反対にあったものの、スーパーカブなど当時アメリカにはなかった下駄車という文化を広め小排気量でシェアを一気に拡大。

更にCB450などで上のクラスへの展開も始めた事で1966年には年間販売台数の実に66%をホンダが握り、アレほど猛威を奮っていた英国勢は9%にまでシェアが下落。

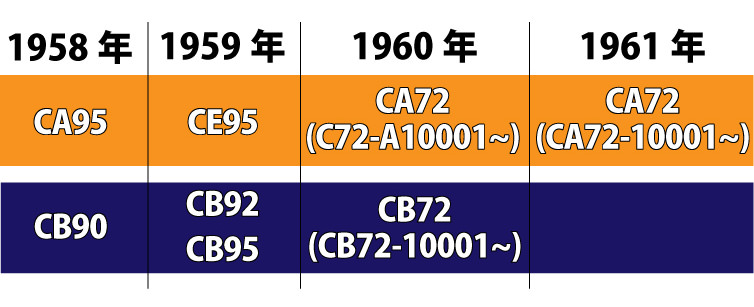

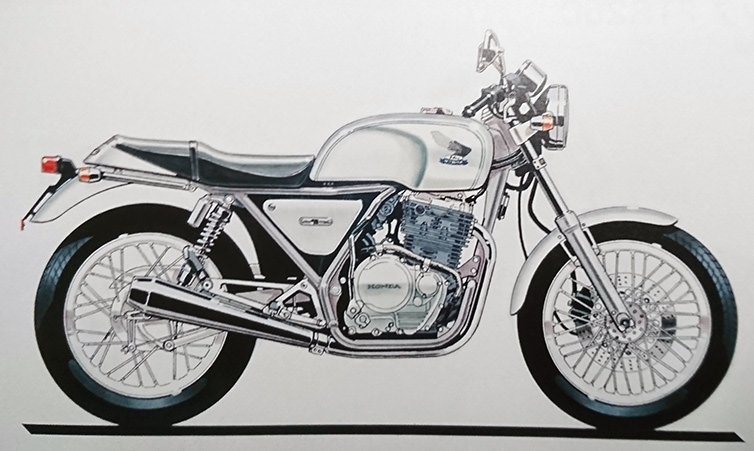

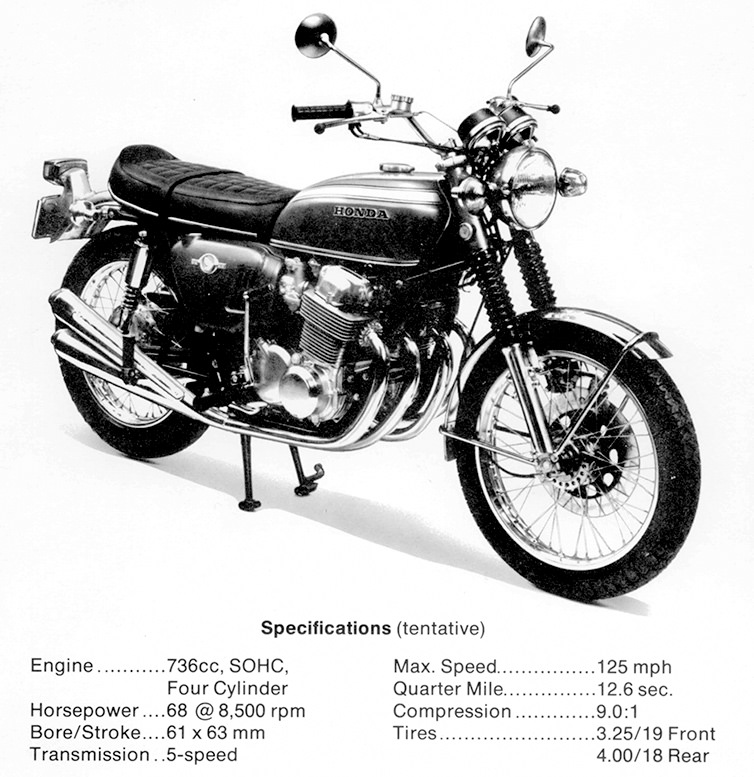

そんな破竹の勢いだったホンダがさらなる一手として参入から10年後となる1969年に出したのが有名なCB750FOUR。

凄まじい性能を持ちつつも英国バーチカルツイン勢と変わらない$1,495という破格の値段。

辛うじてスポーツ(今でいうミドル)部門で踏み留まっていた英国勢を一気に食いました。

そんなホンダの快進撃なんですが、この時点で既に日米貿易摩擦への懸念と配慮が見え隠れしています。

その一つがCB750FOURを750(736cc)という日本独自の排気量のままで輸出したこと。

「アメリカ向けなのに何故750なのか」

と思いませんか。

これは当時の軽自協会が

「アメリカに輸出するなら750cc以下にしろ」

と釘を差していたというか暗黙の了解があったから。

要するにこれ以上アメリカ(ハーレー)を刺激するなという話で、750で売り出せばハーレーより排気量が小さい上に

「これは元々は国内向けに造ったバイク」

という言い訳が立つという算段によるもの。

更に言うなればCB750FOURの数値目標が

「ハーレーを1馬力だけ上回る」

という事だった点や、1972年に小さかったカワサキが900Super4(通称Z1)という暗黙の了解を破るバイクを出して北米市場で大成功した後も、日本バイクの象徴だったホンダがCB750のままだった事も少なからず関係している。

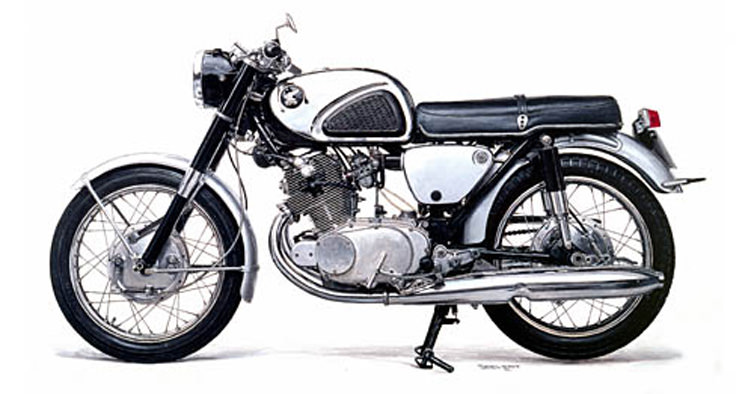

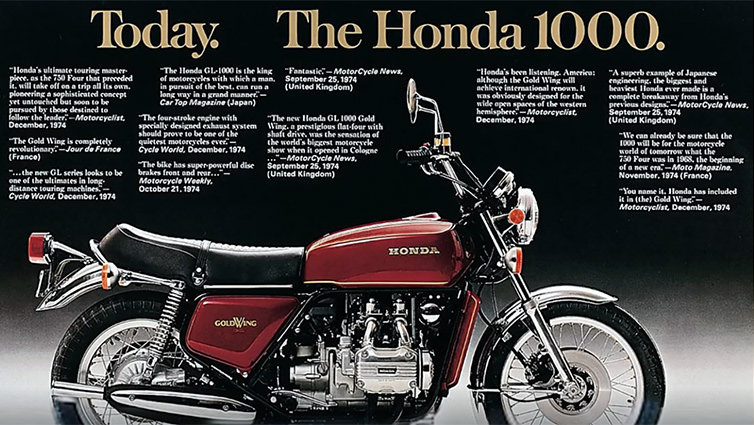

ただホンダも指を加えて見ているだけでなく、北米向けの強力な一手としてGL1000ことゴールドウィングというリッターバイクを1974年に出しました。

オーバー750の北米をメインターゲットに据えたモデル。

貿易摩擦でピリピリしていたアメリカの神経を逆撫でし、ホンダ脅威論を更に増すことになる様なバイクです。

しかしホンダは考えていました。

ホンダに対する脅威論を緩和するにはどうしたらいいか・・・ホンダがアメリカに貢献するメーカーである事をアピールすればいいんです。

ホンダは1978年にアメリカにHAM(ホンダ オブ アメリカ マニュファクチャリング)という現地法人を設立し、同時にオハイオ州に四輪と二輪両方を兼ねた新工場を建設しました。

狙いはもちろん

「アメリカ経済に貢献するメーカー」

という事をアピールするため。

少し話が巻き戻りますがカワサキのZ1が許されたのは弱小メーカーだった事だけでなく、いち早くアメリカに工場を建設していたからなのも大きいと思います。

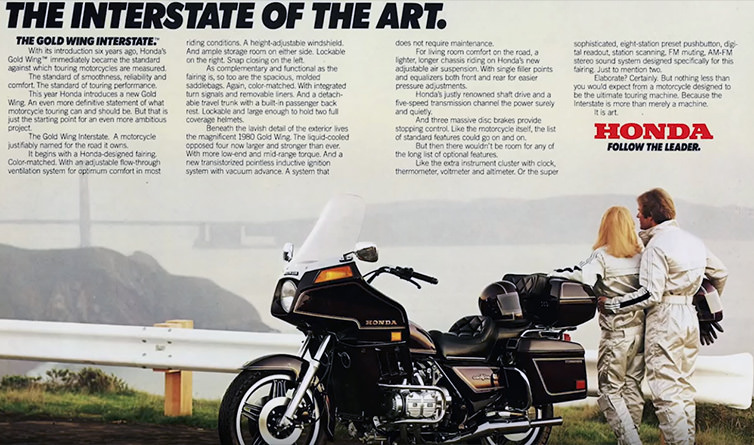

だからホンダも続くようにまずCR250Rから生産を始め、そして1980年に当初の目的だった対北米車であるゴールドウィングの二代目となるGL1100を新開発し生産を開始。

ここが注目してほしい所というか重要な所。

ホンダはアメリカ生産に切り替えた事を機にゴールドウィングを『ジャパニーズスタイル』からハーレーと完全にバッティングするカウルを装備した『クルーザータイプ』に変えたんです。

ハーレーに手を差し伸べたとされる時期と同時にホンダはこういう事をした・・・どう考えても偶然の一致じゃないですよね。

つまり

『現地法人の設立』

『現地工場の建設』

『現地工場での生産』

そして主題である

『ハーレーの救済』

これらを行ったのはアメリカの国民や政府関係者のホンダ脅威論を和らげる為。

いくらアメリカといえどアメリカで造ってる上にハーレーを救済したメーカーに対し

「ハーレーの驚異だパクリだ」

と無碍には出来ないですよね。

反対にもしもハーレーに手を差し伸べずゴールドウィングをぶつけていたら何を言われたりされるか分からない話。

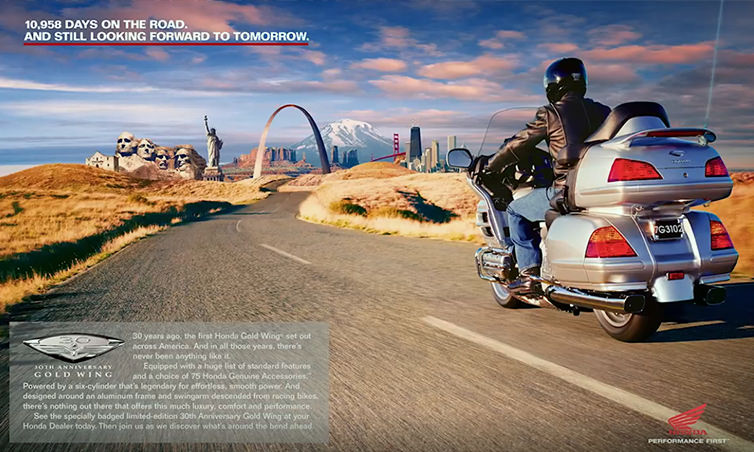

ホンダはこの一件でゴールドウィングを全米で大手を振って販売する事が可能になったから

「ハーレー救済はゴールドウィングを売るためだった」

と言われているわけです。

ただホンダが一枚も二枚も上手だったのはこれだけではなく

『言われる前にやった事』

にあります。

ホンダがアメリカへの投資や生産といった貢献を始めたのは1980年からなんですが、自動車を含め他のメーカーは動きが鈍かった。

それに業を煮やしたアメリカが日本と話し合った結果、1981年に通商産業省が

「対米輸出を7.1%削減する」

なる旨の自主規制を設けました・・・要するに

「アメリカで売るものはアメリカで造れ」

というアメリカの要望を日本政府が正式に飲んだわけです。

そんなもんだから各メーカーとも大慌てでBIG3との協業に関する合意や新工場建設でドタバタ。

その一方でホンダだけは既に行っていたので一歩も二歩も抜きん出る事か出来たんです・・・が、これは四輪の話。

バイクの場合は車ほどの市場規模がなかった為にその動きが起きず、遂にGL1100発売から2年後の1982年に700cc以上の輸入車に対し高い関税が課せられる事になりました。

※初年度45%から徐々に下げ6年目で4.5%

ここでもホンダはゴールドウィングというフラッグシップを既にアメリカで造っていたので他のメーカーと違い

「稼ぎ頭のトップエンドを輸出できない」

という状況にはならず損失は最小限で済んだ。

そしてそれと同時に

『ハーレー以外の唯一の鉄板クルーザー』

という存在にまでなった。

ちなみにTRIUMPHはこれがトドメとなり、あのBMWですら会社が傾きました。

更に言うとこの80年代にピークを迎えた貿易摩擦による日本製品の不買運動もゴールドウィングにとっては大きな追い風でした。

というのも車を破壊する行為が流行ったのを見れば分かる通り、日本製品の不買に賛同する人達はお世辞にも良識があるとは言い難い人達が多かった。

そしてそんな人達がプロパガンダとして祀り上げたのがメイドインUSAの象徴であるハーレーだった・・・つまりハーレーが暴徒と化した排他的な人達を象徴するバイクになってしまったんです。

その結果、本来ならハーレーを買うはずだった良識ある人達(メガクルーザーを買える上客)が

「ハーレーを買うと同類に見られてしまう」

と捉える様になりハーレーを止めてゴールドウィングを選ぶ様になった。

これはちょっとハーレーも可哀想ですけどね。

なんだか話がズレてきている気がするので纏めると、ホンダがハーレーを救った理由は

『アメリカの懐に入る』

という狙いがあったから。

そしてその狙いが見事に成功したからこそゴールドウィングはアメリカで絶大な人気を誇るモデルになったというわけです。