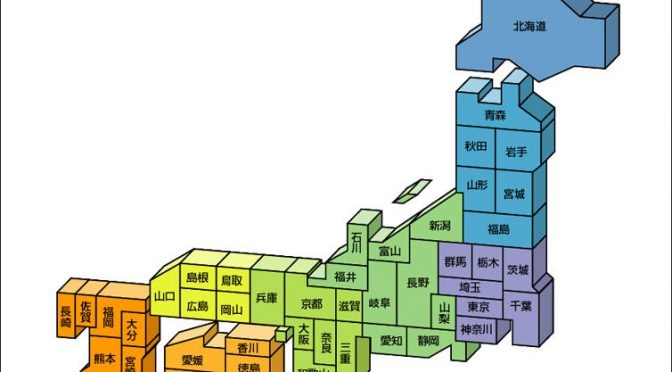

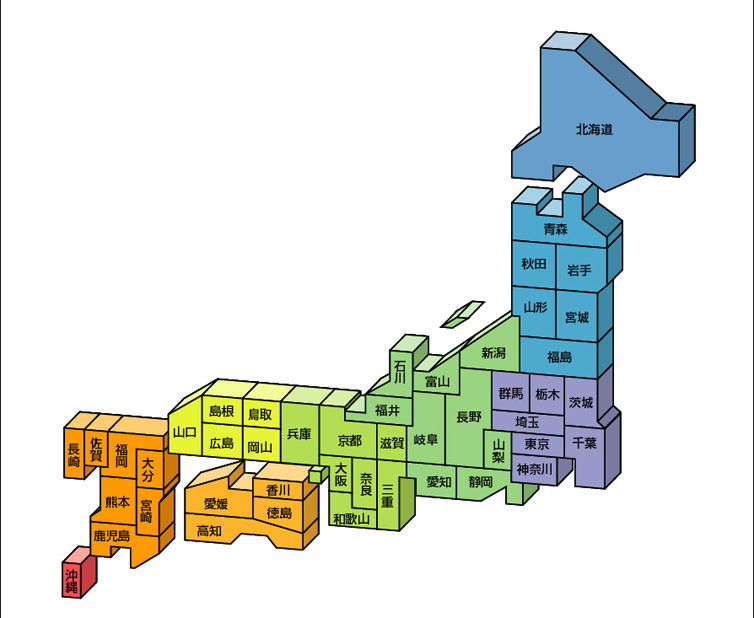

自分の県が何の項目で何位くらいなのか?

面積や人口もあるので一概には言えないのですが、話のネタにでもなれば幸いです。

※データは年間のものですが、平成25年度のソースだったり24年度のソースだったりとバラバラです。ご了承下さい。

バイク保有台数(全国平均76,843台)

~トップ5~

1位 東京都 479,901台

2位 神奈川県 304,796台

3位 大阪府 235,710台

4位 愛知県 201,365台

5位 埼玉県 195,508台

7位 兵庫県 157,743台|8位 福岡県 145,914台|9位 千葉県 141,960台

10位 北海道 138,065台|11位 静岡県 129,326台|12位 茨城県 86,326台

~これより平均以下~

13位 広島県 76,397台|14位 京都府 69,292台|15位 栃木県 69,755台

16位 長野県 68,687台|17位 群馬県 65,242台|18位 宮城県 64,821台

19位 福島県 58,959台|20位 新潟県 57,655台|21位 沖縄県 54,100台

22位 三重県 50,892台|23位 岡山県 50,584台|24位 岐阜県 50,163台

25位 鹿児島県 47,450台|26位 長崎県 43,766台|27位 熊本県 38,683台

28位 滋賀県 35,585台|29位 宮崎県 35,424台|30位 愛媛県 34,698台

31位 山口県 32,518台|32位 和歌山県 30,998台|33位 奈良県 30,655台

34位 岩手県 30,652台|35位 山梨県 29,940台|36位 大分県 26,720台

37位 青森県 26,415台|38位 香川県 26,233台|39位 山形県 25,123台

40位 富山県 21,841台|41位 秋田県 21,741台|42位 佐賀県 21,407台

~ワースト5~

43位 石川県 21,385台

44位 徳島県 19,149台

45位 福井県 15,168台

46位 島根県 12,101台

47位 鳥取県 9,942台

バイク販売店舗数(全国平均157店)

~トップ5~

1位 大阪府 541店

2位 東京都 537店

3位 神奈川県 432店

4位 福岡県 356店

6位 兵庫県&埼玉県 336店

7位 愛知県 332店|8位 静岡県 294店|9位 千葉県 283店

10位 広島県 236店|11位 京都府 233店|12位 鹿児島県 174店

13位 茨城県 167店|14位 新潟県 164店

~これより平均以下~

15位 熊本県 150店|16位 北海道 149店|18位 栃木県&愛媛県 139店

19位 和歌山県 136店|21位 長野県&宮城県 130店|22位 福島県 126店

23位 長崎県 124店|24位 岡山県 117店|25位 群馬県 112店

26位 三重県 104店|27位 沖縄県104店|28位 高知県 98店

29位 大分県 95店|30位 奈良県 94店|31位 宮崎県 90店

32位 岐阜県 88店|34位 山口県&山梨県 85店|35位 滋賀県 76店

36位 岩手県 74店|37位 山形県 70店|38位 香川県 69店

39位 青森県 68店|40位 佐賀県 54店|41位 徳島県 51店|42位 石川県 45店

~ワースト5~

43位 島根県 41店

44位 秋田県 37店

45位 富山県 34店

46位 鳥取県 27店

47位 福井県 17店

バイク・スクーター普及率(全国平均15.9%)

~トップ5~

1位 和歌山県 42.1%

2位 愛媛県 31.9%

3位 京都府 26.9%

4位 高知県 24.6%

5位 奈良県 24.2%

6位 広島県 23.5%|7位 長崎県22.2%|9位 香川県&山梨県 21.6%|

10位 徳島県 20.9%|11位 鹿児島県 20.4%|12位 滋賀県 18.9%|

13位 静岡県 18.8%|15位 熊本県&岡山県 18.6%|

16位 兵庫県 18.4%|17位 大阪府 18.3%|18位 三重県 18.2%|

19位 神奈川県 17.3%|20位 大分県 16.7%

~これより平均以下~

21位 沖縄県 15.6%|22位 新潟県 14.5%|23位 栃木県 14.3%

24位 長野県 14.1%|25位 宮城県 13.9%|26位 宮崎県 13.4%

27位 岩手県 13.3%|30位 島根県&福岡県&佐賀県 13.2%

31位 山口県 13.0%|32位 山形県 12.9%|33位 千葉県 12.0%

36位 石川県&茨城県&埼玉県 11.7%|37位 福島県 11.6%|38位 愛知県 10.6%

39位 鳥取県 9.7%|41位 東京都&群馬県 9.4%|42位 福井県 8.0%

~ワースト5~

43位 秋田県 7.9%

45位 岐阜県&青森県 7.7%

46位 富山県 7.1%

47位 北海道 5.5%

二輪免許所持率(全国平均2.54%)

~ベスト5~

1位 東京都 4.17%

2位 神奈川県 3.54%

3位 静岡県 3.44%

4位 沖縄県 3.39%

5位 栃木県 3.34%

6位 山梨県 3.27%|7位 群馬県 3.09%|8位 長野県 3.04%

9位 京都府 2.83%|10位 福岡県 2.82%|11位 鹿児島県 2.778%

12位 兵庫県 2.7734%|13位 大阪府 2.7731%|14位 長崎県 2.74%

15位 福島県 2.735%|16位 埼玉県 2.734%|17位 和歌山県 2.69%

18位 愛知県 2.67%|19位 宮崎県 2.64%|20位 高知県 2.59%|21位 宮城県 2.57%|

22位 三重県 2.55%|23位 岡山県 2.54%|24位 広島県 2.455%|

25位 香川県 2.451%|26位 佐賀県 2.37%

~これより平均以下~

27位 愛媛県 2.357%|28位 滋賀県 2.356%|29位 千葉県 2.32%

30位 北海道 2.30%|31位 徳島県 2.29%|32位 岐阜県 2.23%

33位 大分県 2.12%|34位 山口県 2.10%|35位 奈良県 2.09%

36位 岩手県 2.06%|37位 茨城県 2.049%|38位 熊本県 2.048%

39位 山形県 2.00%|40位 富山県 1.87%|41位 秋田県 1.81%|42位 石川県 1.74%

~ワースト5~

43位 福井県 1.729%

44位 新潟県 1.727%

45位 青森県 1.64%

46位 鳥取県 1.532%

47位 島根県 1.531%

二輪車盗難件数(全国平均1265台)

~ワースト5~

1位 大阪府 7,648件

2位 福岡県 6,399件

3位 神奈川県 5,838件

4位 東京都 5,023件

5位 兵庫県 4,889件

6位 埼玉県 4,096件|7位 愛知県 3,366件|8位 千葉県 3,051件

9位 京都府 2,219件|10位 茨城県 1,624件|11位 岡山県 1,465件

~これより平均以下~

12位 静岡県 1,049件|13位 広島県 1,080件|14位 愛媛県 932件

15位 沖縄県 883件|16位 三重県 845件|17位 山梨県 819件

18位 熊本県 783件|19位 奈良県 729件|20位 岐阜県 711件

21位 群馬県 586件|22位 滋賀県 573件|23位 香川県 484件

24位 宮城県 455件|25位 和歌山県 429件|26位 栃木県 413件

27位 北海道 370件|28位 大分県 363件|29位 鹿児島県 347件

30位 高知県 253件|31位 山口県 230件|32位 佐賀県 203件

33位 長野県 174件|34位 宮崎県 166件|35位 福島県 162件

36位 長崎県 150件|37位 新潟県 124件|38位 徳島県 108件

39位 石川県 95件|40位 福井県 89件|41位 富山県 71件|42位 山形県 46件

~ベスト5~

43位 岩手県 39件

44位 鳥取県 34件

45位 島根県 22件

46位 青森県 21件

47位 秋田県 13件