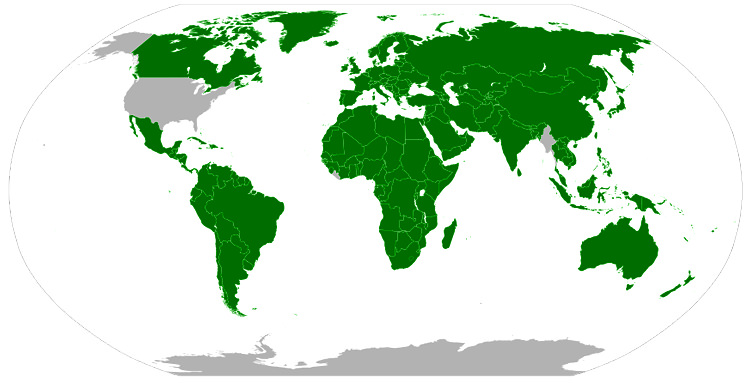

二輪へのABSまたはCBS(コンバインドブレーキ)の装着義務化(新型車については2018年10月から、既存車種については2021年10月から)が記憶にあたらしい人も多いと思います。

これは欧州との規制統一化の一環で欧州では2016年からABSが義務化されます。

欧州では126cc~はABS必須(CBS不可)なので、実質126cc以上はABSが装着されるものと思われます。

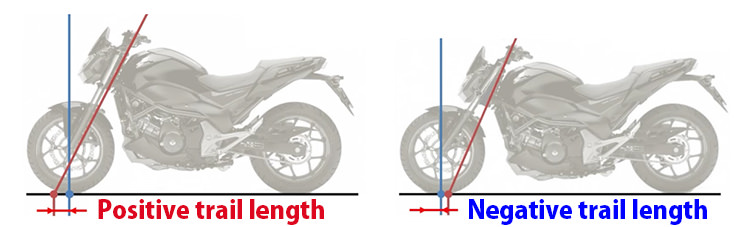

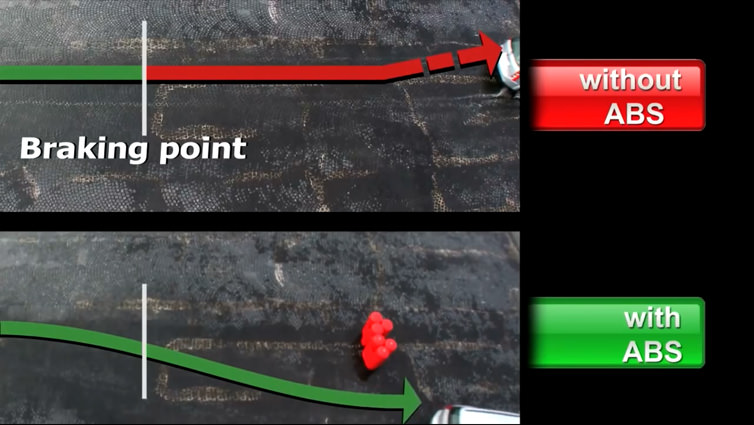

さて、ABSとは皆さんご存知アンチロック・ブレーキ・システムの略称でタイヤがロックするのを防いでくれる制御装置ですね。

もともとは飛行機の為に開発されたのは有名な話です。

それが小型化&軽量化され精度が増したことで自動車にも積まれるようになり、遂には二輪にも積まれるようになったというわけです。

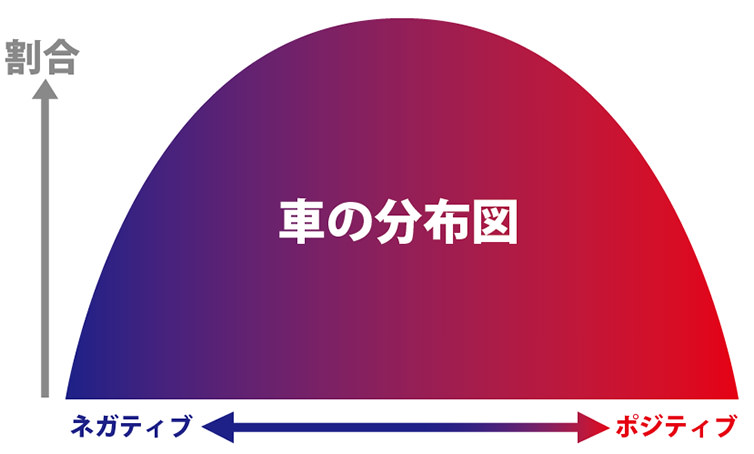

クルマもバイクもABS自体はどちらもアンチロック・ブレーキ・システムで仕組みは似たようなものです。

じゃあなんでクルマに比べバイクではABSの普及が遅れたのかというと

「クルマとバイクでは求められる役割も性能も違うから」

です。

クルマにおけるABSは最初に搭載した飛行機のABSと同じくタイヤロックにより

”ハンドルを奪われ衝突事故を起こしてしまうのを防ぐため”

にあります。

それに対しバイクはタイヤロックによる

”転倒を防ぐため”

です。

そんなの当たり前だと怒られそうですが、これが非常に難しい。

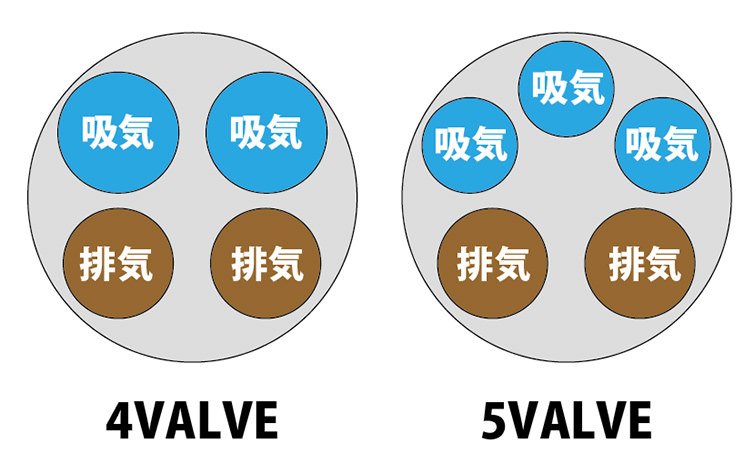

ABSが作動するということは

ロック

↓

リリース

↓

ロック

↓

繰り返し

を機械が勝手に行うということ。

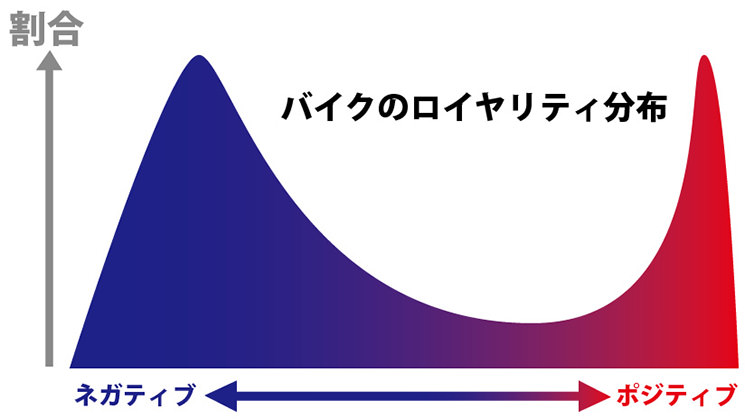

クルマは多少ガクガクした所でせいぜい車体が振られるくらいで問題にはなりませんがバイクの場合はどうでしょう。

自分の意図しない強いホッピングブレーキを掛けられてしまってはバランスを崩して転倒してしまいますよね。それじゃABSの意味が無い。

更に言うならその挙動やレバーへのキックバックに驚いてブレーキを離してしまうと制動距離が伸びる事となり、かえって危険です。

二輪のABSは作動させてるライダーが気付かない程にクルマとは比較にならないほどスムーズなポンピングブレーキでなければならなかったんです。

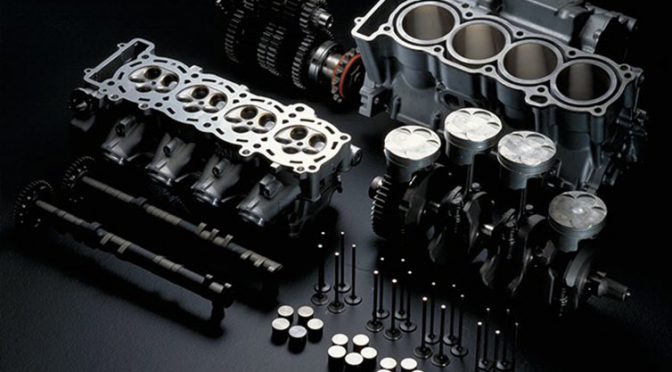

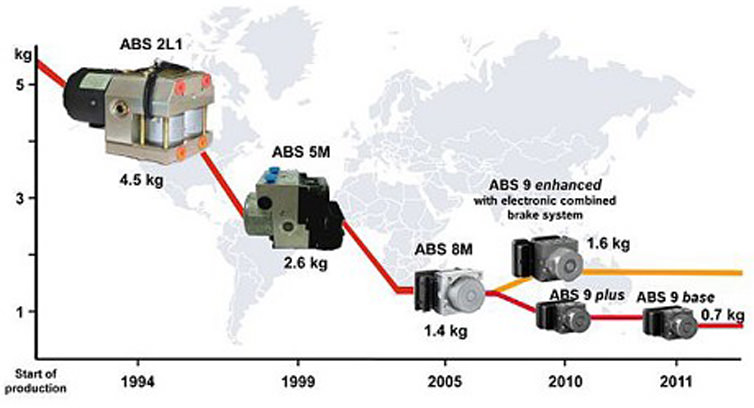

もう一つ問題となったのはスペースと重さの問題。

ABSが出始めの頃はABSユニットだけで10kg近い重さが有りました。

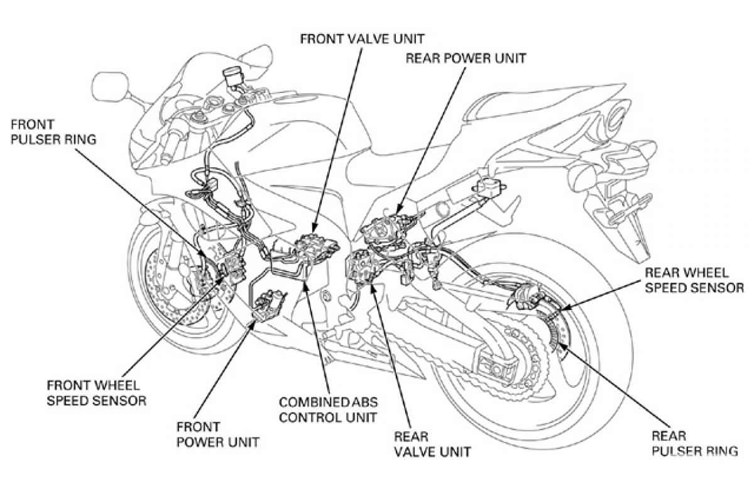

しかし改良を重ね、高性能化、小型化、軽量化が進みスペースの無いバイクにも載せれるほどの重さとサイズになったんですね。

今では更に進化して前後連動制御や無段階制御のリニア制御など更なる進化を遂げてるわけです。

トラクションコントロールシステム(横滑り防止装置)もABS技術から生まれたものだったりします。

・・・さて表の理由はこのくらいでいいでしょうか。

ここからは裏の理由です。(長くなってスイマセン)

そもそもABSを一番最初に積んだのは名門のBMW社。

1987年に登場したK100が始まり。

その後、1994年にボッシュ社が二輪用ABSを開発&生産して以降、BMWはどんどんABSを搭載した車種を増やしていきました。

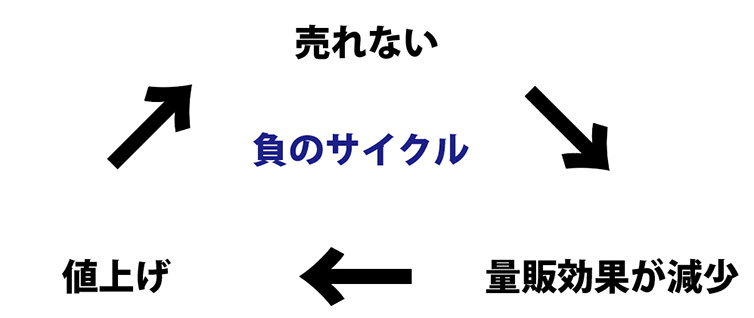

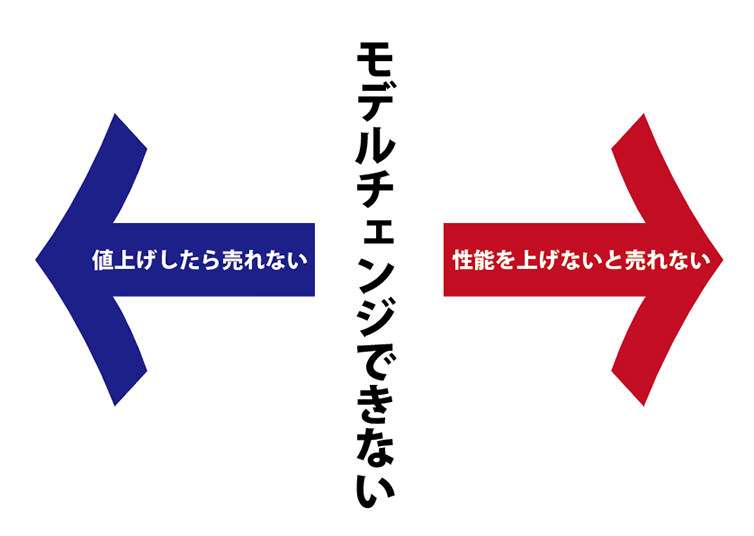

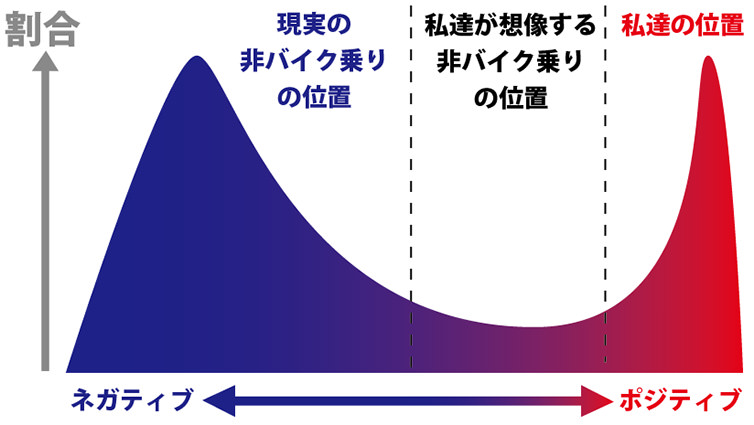

しかしそれに対し日本メーカーは皆さんご存知のように消極的で追従することはせず。

その理由は日本メーカーは大型のみのBMWと違い、原付からリッターオーバーまで揃えたフルラインナップメーカーだったからです。

何故フルラインナップだと追従出来ないのかというと

例えばアッパークラスの大型バイクに

「ABSは事故予防の必須装備ですよ!」

と謳って発売したとします。

そうすると

「必須装備ならなんで他のクラスのバイクには無いんだ!ユーザーの命をなんだと思ってるんだ!」

となり社会的責任(PL法)を追求される恐れがあったからなんです。

バイクは三ない運動などの歴史を見れば分かる通り、社会からの風当たりが強いのでメーカーもナーバスになっています。

だからABS義務化がここまで遅れたのも、126cc以上のバイクとなっているのも日本メーカーを筆頭としたフルラインナップメーカーへの配慮だったりするわけです。

しかしBOSCH社によると

「ABSによって生命に関わる事故が3/4に減少する」

という調査がある通りユーザーとしてはABS義務化は歓迎すべき事ですね。

まあ一番の恩恵は保険料が安くなる事だと思いますが。

BOSCHで思い出したんですが、ABSが義務化された事情にはABSユニットを作るある欧州の巨大メーカーからの強いロビー活動によるものも理由の一つと言われています・・・何処のメーカーかは言えませんが。