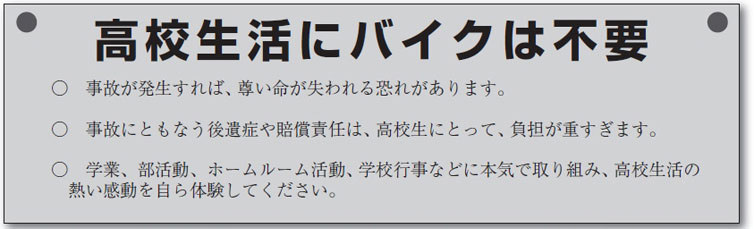

『赤・青・白』

HRCまたはトリコロールとしてお馴染みホンダの十八番カラー。

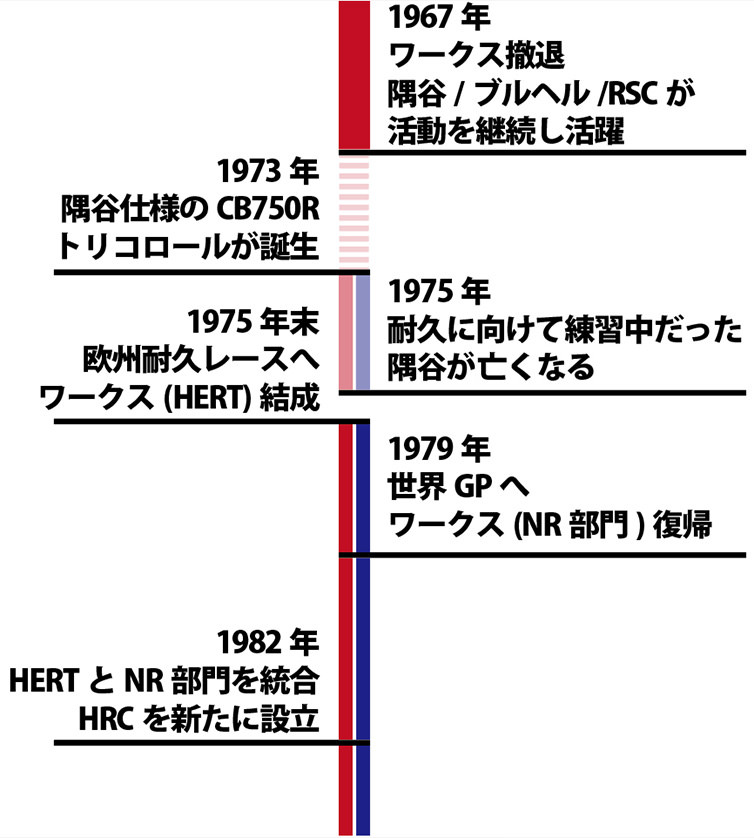

ちなみにHRCは

「HONDA RACING CORPORATION」

の略で、要するにホンダの中でもレースで勝つことに血眼になってる部門(会社)の事。

レースをあまり見ない人でもトリコロールを見れば

『トリコ=HRC=本気ホンダ』

というイメージを持たれるのではないかと。

そんなトリコロールなんですが、では

「いつ、どこで、なぜトリコロールになったのか」

というと実はこれホンダですらハッキリとは把握していない。

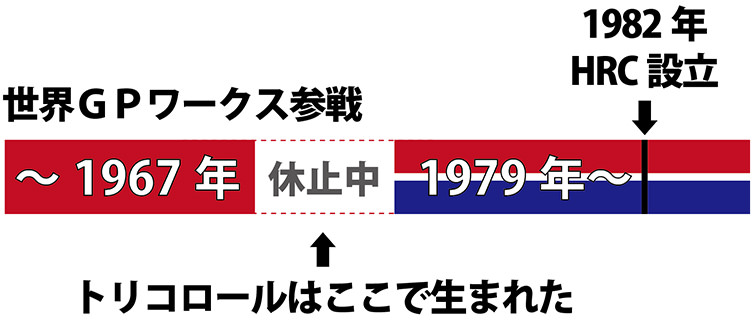

「HRCが設立された1982年からでは」

と思いますがトリコロールはそれ以前から使われています。

ただレースから来ているのは間違いなく

「こうかも知れない」

という個人的に調べ上げて導き出した(正解が分からないので推測の域を出ませんが)由来を紹介します。

ホンダが最初に正式参戦したレースは1949年に多摩川スピードウェイで行われた

『日米親善対抗オートレース』

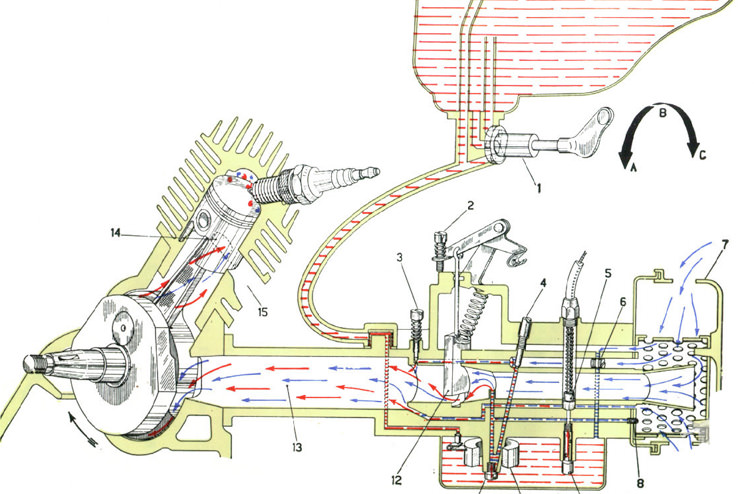

と言われており、A型の出力を三倍の3馬力まで引き上げた2スト96ccエンジンを搭載したC型で参戦。見事にクラス優勝しました。

当たり前ですがまだトリコロールじゃないですね。

そこからホンダは1954年のサンパウロオートレースで国際レースデビューし、1959年からはマン島TT(世界GP)へも参戦。1967年には50~500ccまで全クラス制覇という前人未到の偉業を達成しました。

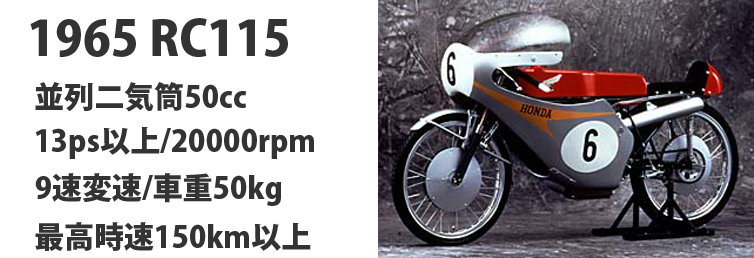

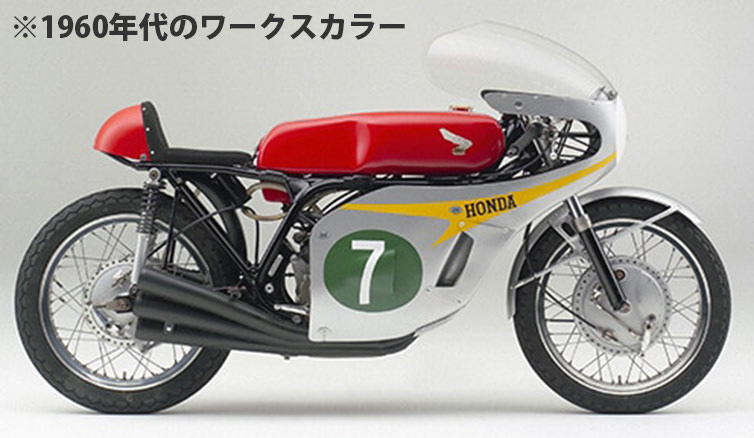

ちなみにその時のワークスカラーがこれ。

赤ベースでまだトリコロールじゃないですね。どちらかというとイタリアのトリコローレ。

世界GPを制覇したホンダは目標を達成したとして世界GPから完全撤退し、レースで培った技術を取り入れた量販車に力を入れるようになります。2年後の1969年に出たCB750FOURが有名ですね。

走る実験室メーカーなので世界GPから一度撤退している事を知らない人も多いかと思いますが、再び世界レースに戻ってきたのはそれから12年後となる1979年。

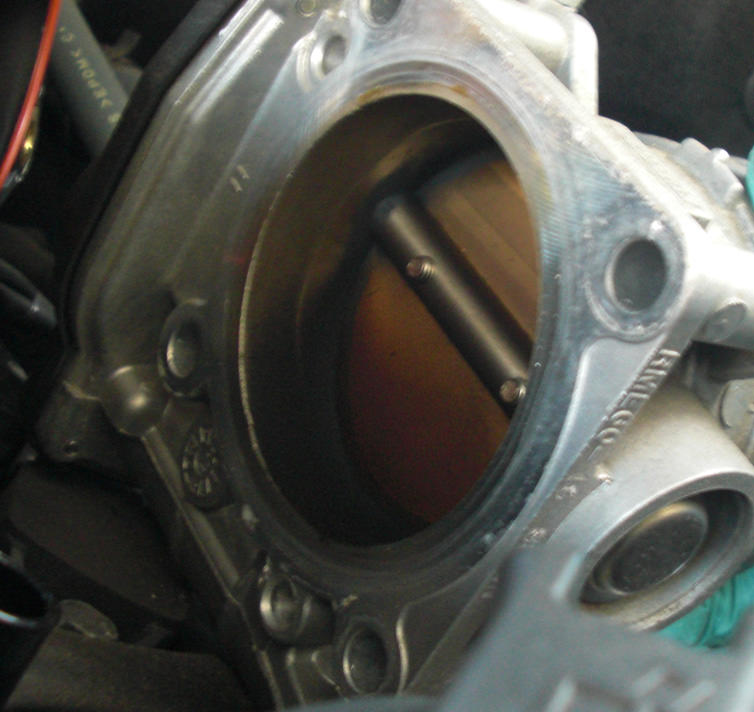

楕円ピストンという非常識極まりないエンジンでお馴染みNR/RC40、そしてホンダV4の始祖であるレーサーNR500/0X型で復帰しました。

何処からどう見てもトリコロールですね。

ということでトリコロールになった最初のモデルはHRCが設立される3年前の1979年NRレーサーから。

「V4とトリコロールの系譜は繋がっていた。」

というロマンティックなオチ・・・にしたいのは山々なんですが残念ながら違います。

トリコロールは世界GP制覇からNRによる復帰の間、空白の12年の間に生まれたものなんです。

ワークス撤退中にワークスカラーが生まれたなんて普通に考えたら意味不明ですよね。そこら辺を長々と。

ホンダは世界GPから撤退した後もレースと完全に無縁になったわけではなくレース好きな社員達が

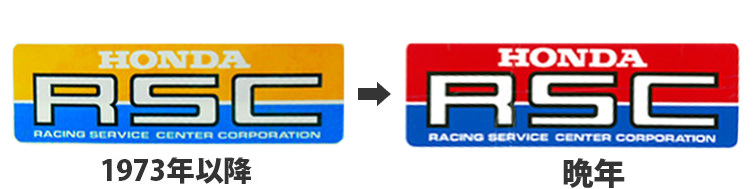

『RSC:Racing Service Center』

※最初期はCENTERではなくCLUB

という鈴鹿のレース/チューニングサポート部門と手を取り合いながらナショナルレースには参戦していました。

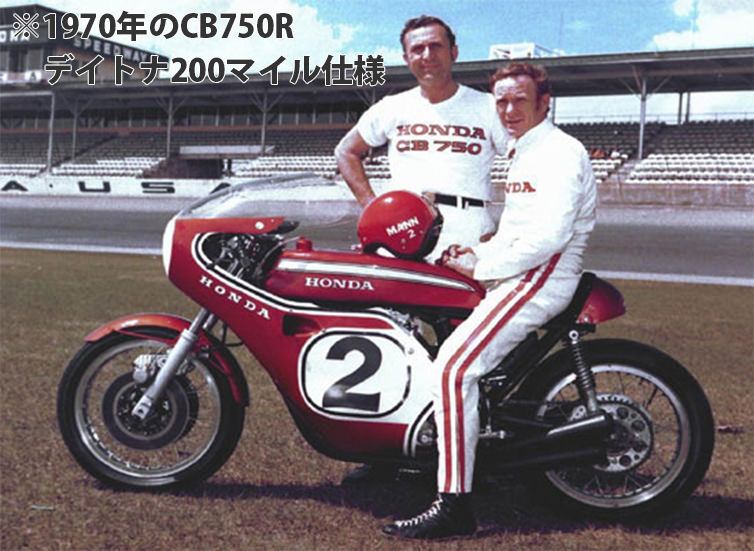

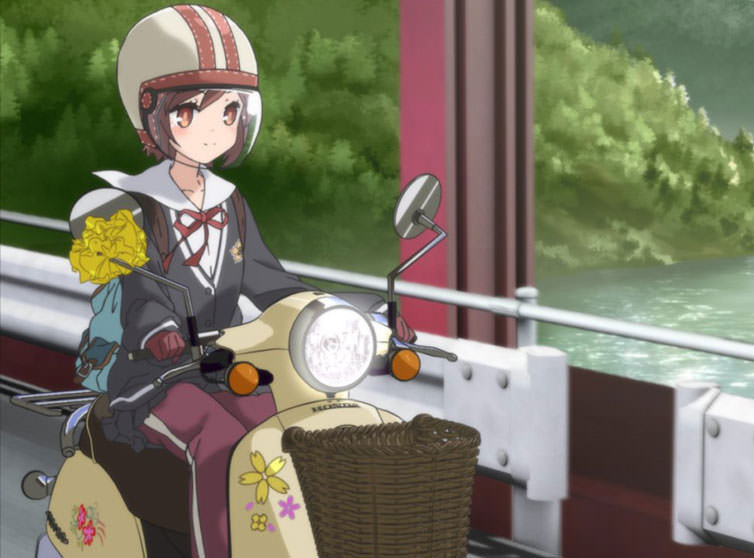

その中でも代表的なのがアメリカ最大の市販車レースである『デイトナ200マイル』です。

「ファクトリーレーサーの世界GPは無理だけど、市販車レースならCB750FOURがある」

という事から参戦していたんだろうと思われます。良い宣伝になりますしね。

そして見事に1970年にデビュー・トゥ・ウィンを飾りました。

これがその時の車両。

赤/白ときて、青ではなく黒・・・惜しい。

ホンダというかホンダ社内のレース狂たちはこれ以降も世界GPに挑めない鬱憤を晴らすかのようにデイトナ200に翌年も、その翌年も参戦しました。

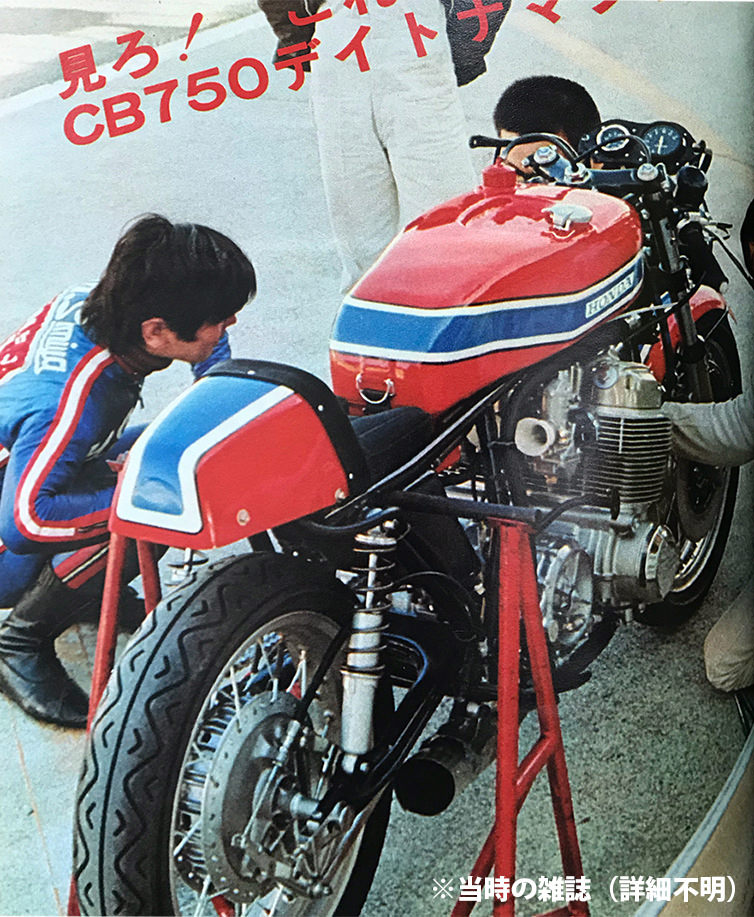

そんなデイトナ200参戦3年目となる1973年のCB750がこれ。

完全にトリコロール・・・始まりはここ1973年になります。

しかしそれだけで終わりでは不完全燃焼かと。

「なぜトリコロールになったのか」

というのが気になりますよね・・・でも肝心のこれが不明なんです。

公式が述べている説の一つとして

「アメリカ(星条旗)から取ったのかも」

という説があります。

これは当時アメリカでウェアを星条旗カラーにするのが流行っていたから。その流れで車体もトリコロールになったんじゃないかという話。

確かにアメリカのデイトナ200がトリコロールの始まりである事を考えると腑に落ちる話ではあるんですが・・・恐らく星条旗説は違う。

というのもトリコロールが生まれた1973年にホンダの中で一つ大きな変化がありました。先に話したレースサポート部門だったRSCが正式に会社として設立されたんです。

この会社がHRCの前身になります。ロゴが既にHRCのそれですね。

世界GPから撤退してたのに何故ここに来て設立されたのかというと、社内でレースの機運が高まっていた事と同時にあるレーサーの活躍があったから。

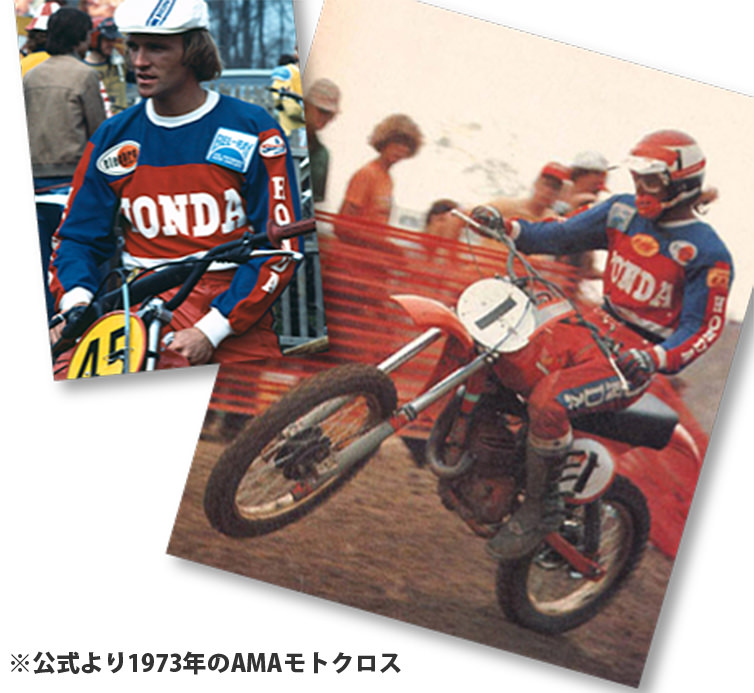

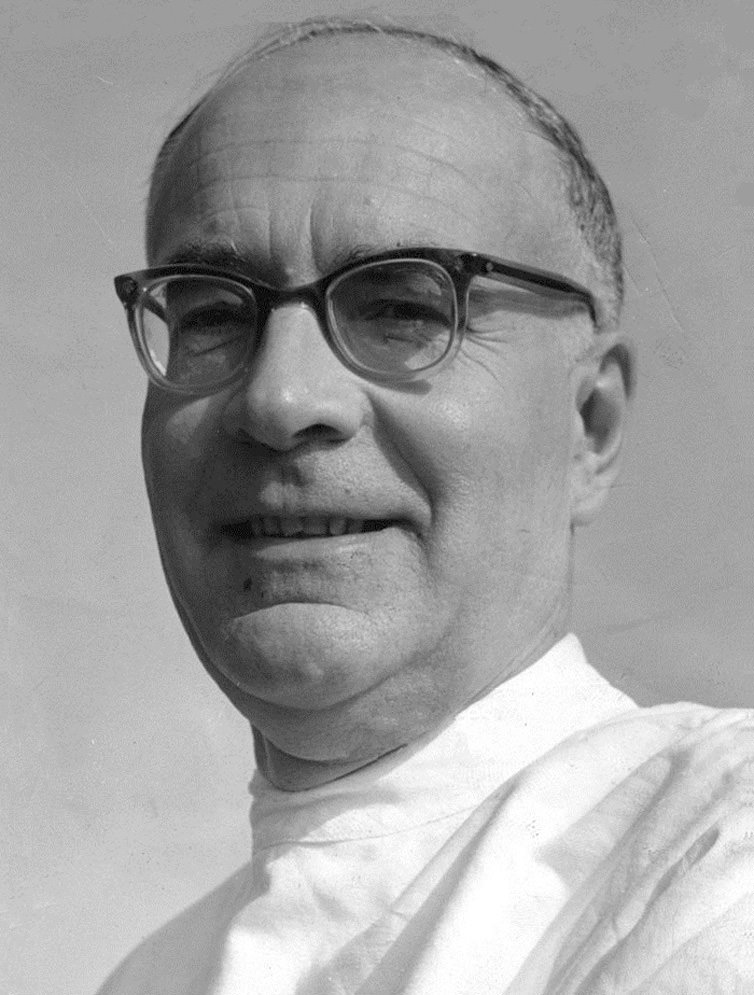

先に言ったように初のトリコロールが1973年デイトナ200のCB750Rであることは間違いないんですが、注目して欲しいのはCB750Rではなくそれに乗った選手。

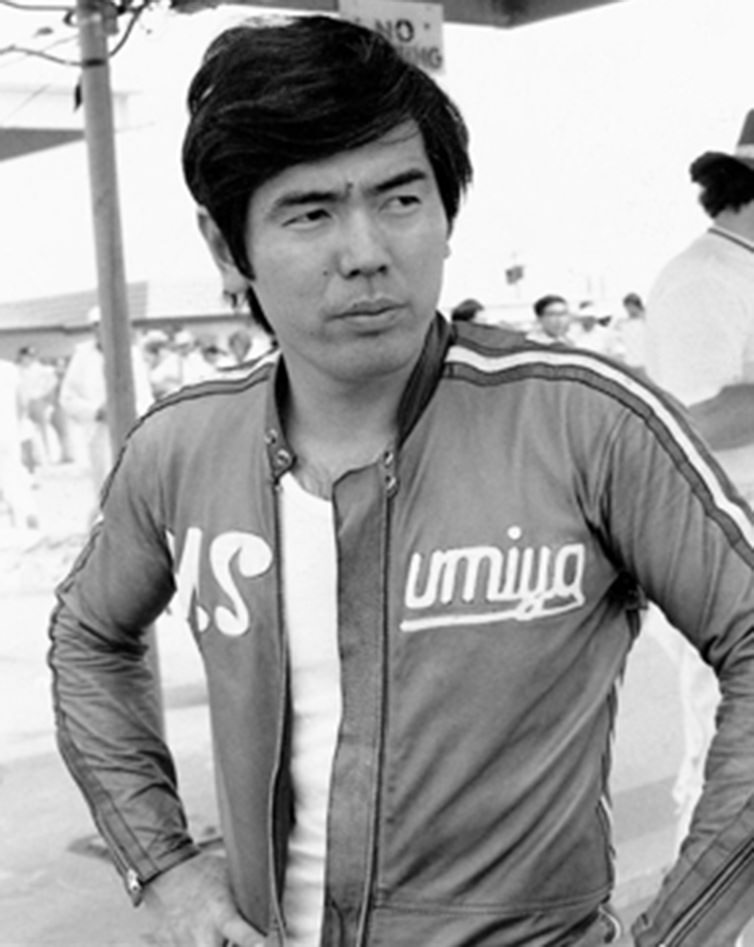

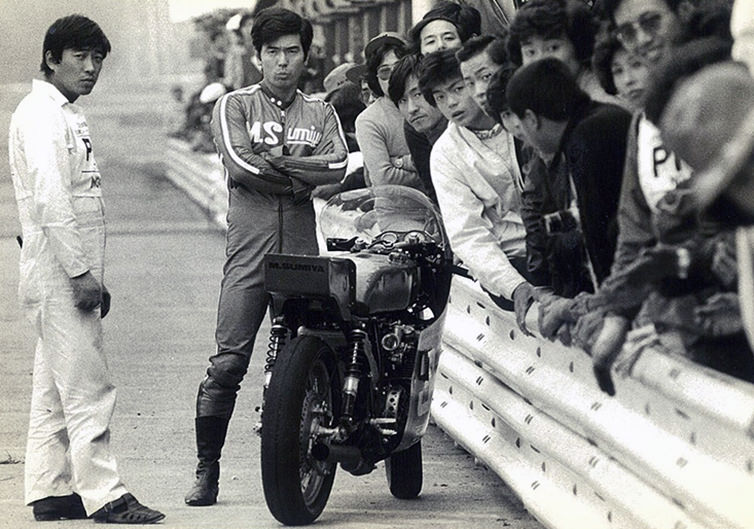

1973年のCB750Rに乗ったのは隅谷守男(すみや もりお)という日本人レーサーなんです。

『ブルーヘルメット』

と呼ばれるホンダ技術研究所(開発部門)の社員のみで構成された当時社内で唯一レース活動をしていたチームに所属していた方で、デイトナ200に出る前年の1972年に鈴鹿で行われてた全日本GPにて優勝しています。

しかもただ優勝しただけではなく誰も破れなかったヘイルウッド(ホンダを世界GP制覇に導いた天才レーサー)のタイムを破りレコードホルダーになるほどの速さだった。だからこそデイトナ200に抜擢されたんですね。

そして星条旗説が違うといえる根拠もここにあります。

全日本GP優勝の年、つまりデイトナ200でトリコロールになる前年である1972年の隅谷さんの写真がこれ。※CS90・CB90レーサーブログ様より

マシンがGPレーサーのままな一方で、ツナギは明らかにトリコロール。

つまりデイトナ200のCB750Rがトリコロールになったのは星条旗が始まりじゃない。

「隅谷さんのツナギに合わせるために赤ボディに青と白を加えたのが始まり」

というのが最も腑に落ちる。

隅谷さんが何故トリコロールだったのかは正確にはわかりませんが、当時ちょうど黒一色からカラフルなツナギが流行りだした時代だった事と

赤:ホンダの色

青:チームカラー

白:日の丸ヘルメットから

といった所かと。

補足として現在(HRC)では

赤:勝利への熱い情熱

青:理論に基づく高い技術

白:スポーツを愛する全てのお客様へ

という意味があります。

更に補足すると隅谷さんが所属していたブルーヘルメットは現在も存続しています。実はHRCより歴史が長いんですね。

まあとにかくトリコロールの由来について纏めると

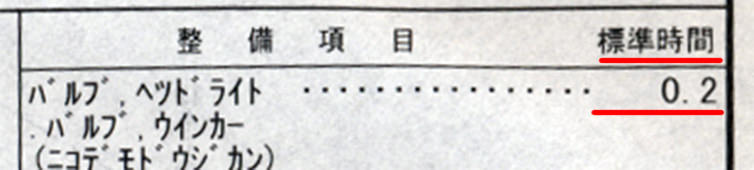

Q.いつ?

A.1973年CB750R

Q.どこで?

A.米デイトナ200マイル

Q.なぜ?

A.隅谷さんのツナギから

という事になる。

しかしこれだけでは納得しない人も居るでしょう。

「アメリカのワンレースだけでそんなに定着するかな」

という話。

それはごもっともで恐らくこれで定着したわけじゃない。

理由は隅谷さんを持ってしても勢いを増してきた2st勢に歯が立たず6位と優勝を逃してしまったからです。それでも日本人初のデイトナ200入賞者なんですけどね。

ではトリコロールが世界に広まったキッカケが何処にあるかというとトリコロール登場から3年後、そして世界GP復帰の3年前でもある1976年にあります。

この年ホンダは

『耐久ヨーロッパ選手権へのワークス参戦』

を決めました。

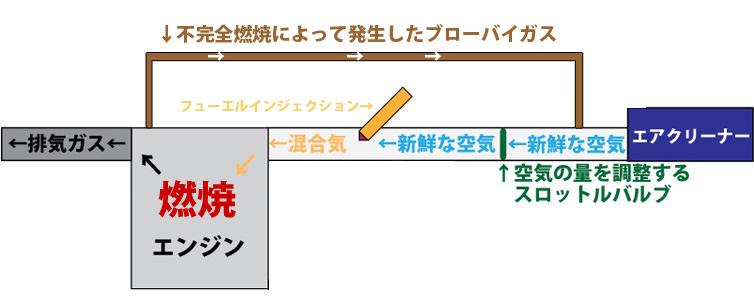

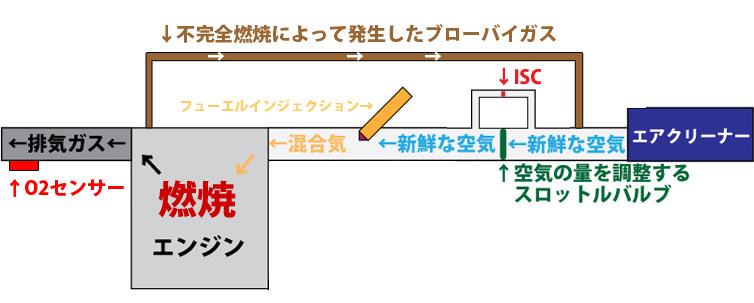

現在の世界耐久選手権なんですが、参戦理由は欧州で世界GPを上回るほどの爆発的な人気となり、また市販車ベースということから売上にも直結していたから。

そのためにホンダは1975年末に

『HERT:Honda Endurance Racing Team』

という必勝ワークスチームを結成。

後にRSC社長となる秋鹿監督を筆頭に、CBR1100XXを生むことになる山中さん、BIG-1を生むことになる原さんなどなど凄いメンバー。

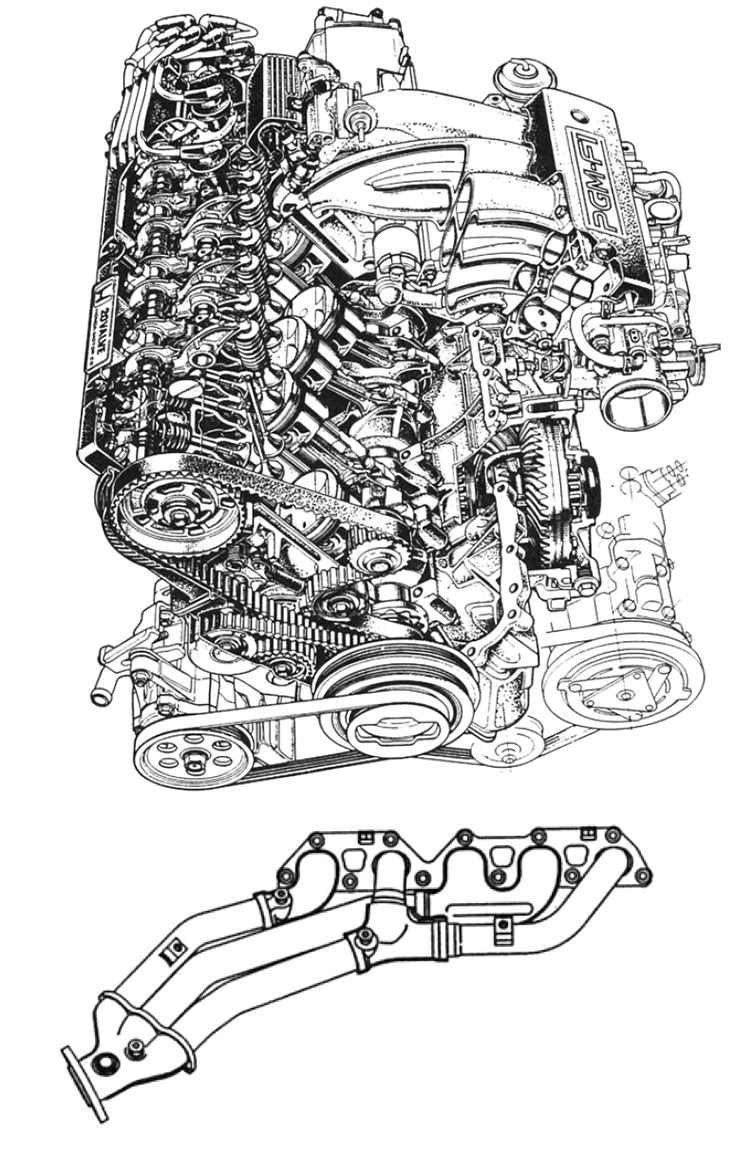

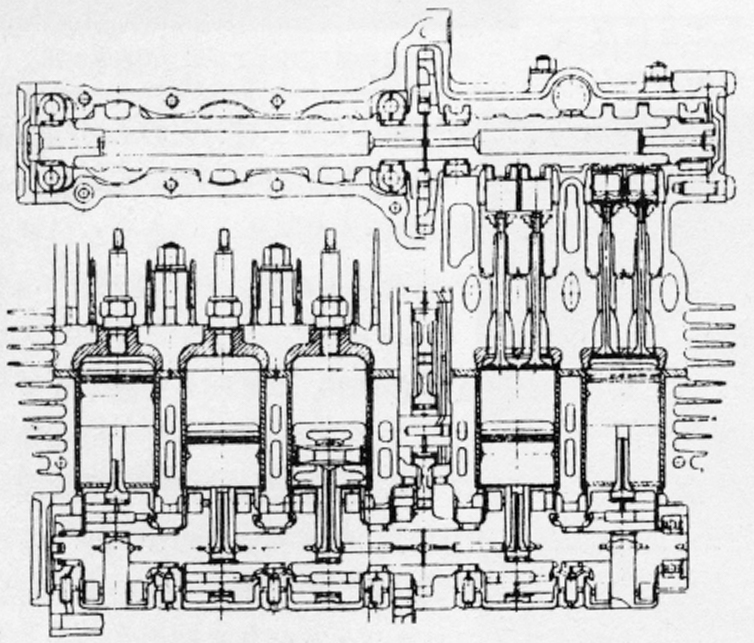

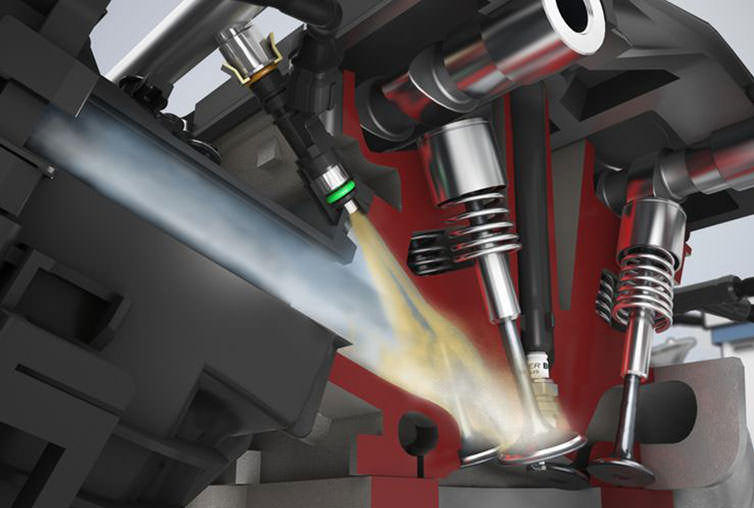

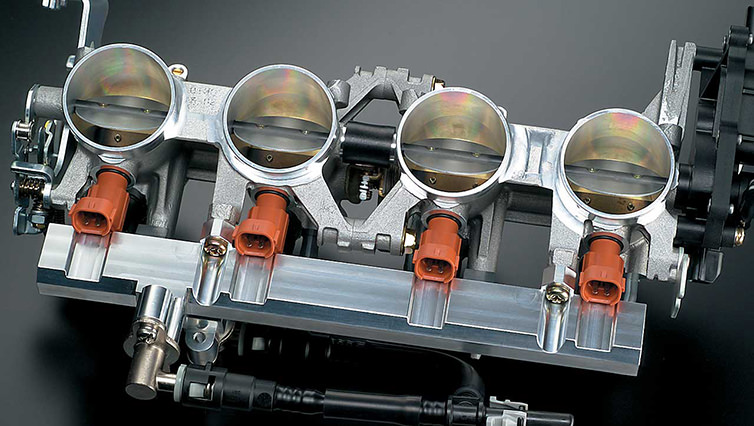

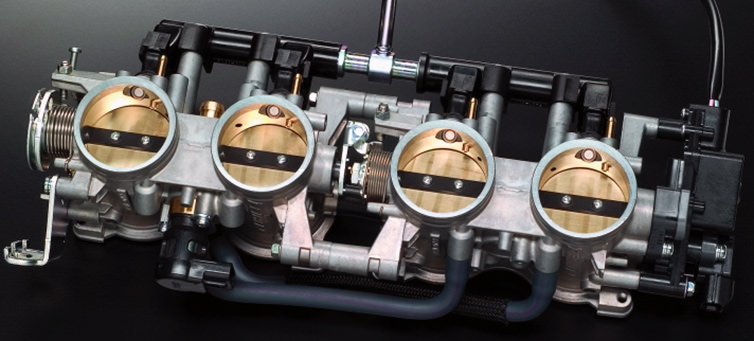

そんな方々が開発したのがCB750FOURをベースにDOHC化など施した耐久レーサーRCB1000。

ご覧の通り初陣となる1976年/480A型の時点で完全なトリコロール。

総力をかけて挑んだ事もあり8戦7勝という圧倒的な速さを誇り、二年目の1977年にはなんと8戦全勝を達成。

まさに1967年の世界GP完全制覇の再来と呼べるもので、不沈艦隊の異名を取ると同時に世界中にホンダのトリコロール旋風が巻き起こりました。

この勝利の勢いがあったからこそ1979年の世界GPへ復帰する事が出来たとも言われています。

そしてこの時のレーサーこそトリコロールから分かる通り隅谷さん・・・ではない。

海外選手だけ。

「じゃあなんでトリコロールなんだ」

って話ですが、これは隅谷さんも無関係ではなかったから。正確に言うと隅谷さんという”存在が”と言ったほうがいいでしょうか。

隅谷さんはホンダのトップレーサーだったんですが

・2stしか勝てない時代になった

・ホンダが2stレーサーを作らなかった

という事から活躍出来る機会が激減しました・・・そんな中で見つけた活路が

『4stじゃないと勝てない耐久レース』

だった。

もともと鈴鹿10時間耐久レースで何度も優勝していた実績もあった隅谷さんはRSCと共にワークス参戦の一年前となる1975年時点で、一番人気で耐久選手権の実質オオトリだったボルドール24時間耐久レースへの参戦を決意。

・・・しかし隅谷さんがボルドール24時間を走ることはありませんでした。

不幸なことにルマン/サルテ・サーキットでの練習走行中に事故で帰らぬ人となってしまったんです。

ちなみにこれが隅谷さんのRSC製つまり非ワークスの耐久レーサーCB500改(750cc)。

綺麗なトリコロールですよね。

そしてもう一度見て欲しいのが隅谷さんが亡くなった年の末に結成されたHERTつまりワークスの耐久レーサーRCB1000。

カラーリングが酷似しているのが分かるかと思います。

つまりこのRCB1000のトリコロールというのは隅谷さんのトリコロールなんです。

これはワークスのHERTが11月という年末結成なうえに何もない状態からワークスマシンを造らないといけなかった状況で大きく助けとなったのが一年前から備えていた隅谷さんとRSC製CB500改のノウハウだったから。

でも個人的にはそれだけではないと思います。

RCB1000がトリコロールになったのは隅谷さんに対するリスペクト、そして共に戦うという意味も間違いなくあった。

何故ならRCB1000を造ったHERTのメンバーそして何より秋鹿監督はワークスの代わりにレースを戦い続けたRSCに所属していた人、つまり

『隅谷さんと共に戦ってきた人』

だからです。

秋鹿監督はRSCの社長となった後、つまり隅谷さんが亡くなった後も

「耐久の結果はいつも隅谷に報告しているよ」

と仰っています。※The Origin(野澤隆彦)

それほどまでに隅谷さんの、そして隅谷さんとの耐久レースへの思いを忘れていない。だからこそRCB1000もトリコロールを施したんでしょう。

そしてその思いはやがてコーポレートカラーまでをも変え、今もHRCとして受け継がれている。

これが調べ上げたうえで至ったトリコロールの由来。

ホンダのトリコロールはワークスカラーだけどワークスカラーじゃない。

ワークス撤退後もレースの火を絶やさず戦い続け、またワークス復活にも大きく貢献した一人の日本人レーサーがもたらした色。

というお話でした。

こちらもどうぞ

『HRC/トリコロールに起きた変化』