直四至上主義が蔓延っていた国内ではほんの十年ほど前までは安物バイクと見向きもされなかったのですが、技術向上による侮れない性能とコストパフォーマンスの高さから市民権を得て来ている二気筒。

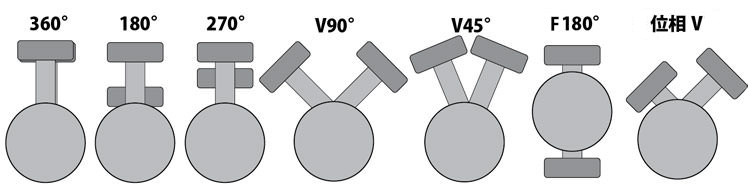

ひとえに『二気筒』といっても色んな種類がある事を何となく知ってる人も多いかと。位相クランクだの180度クランクだの耳にしたことがあるでしょう。

実際この記事もリクエストを頂いて書いているわけですが、じゃあそれが

「どういう意味なのか、どうしてそんな事をしてるのか」

という事ですが、先に答えを言うと振動の問題が大きいです。

なるべく噛み砕いてWikipediaのアニメーションを切った張ったして書いていこうと思います。あまり詳しく書くとボロもでますし。

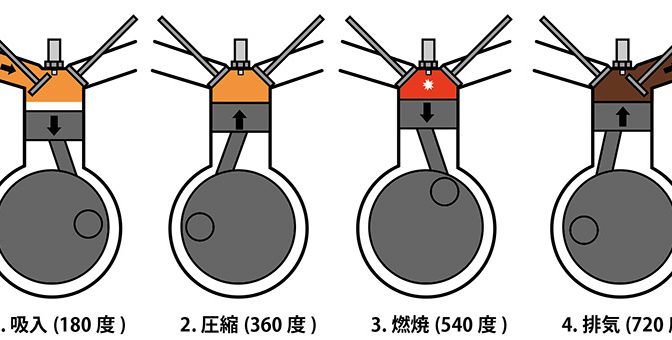

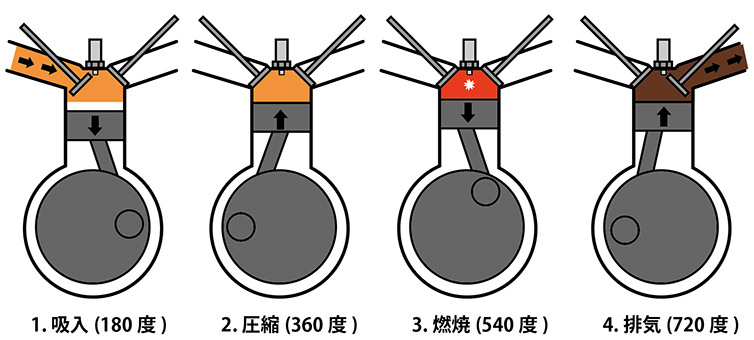

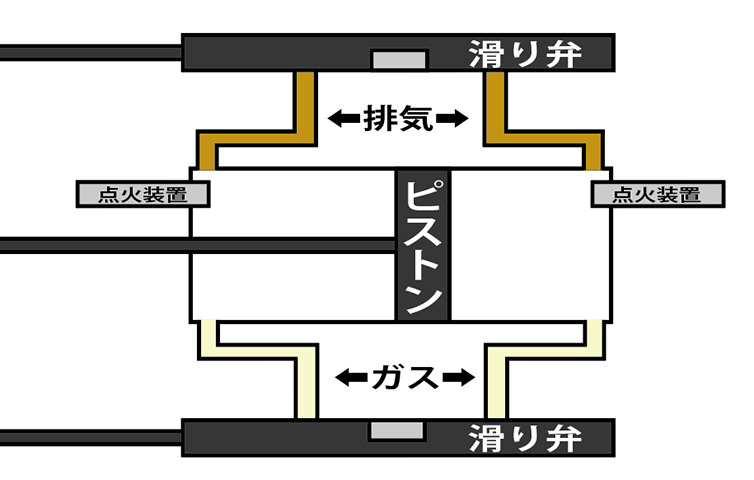

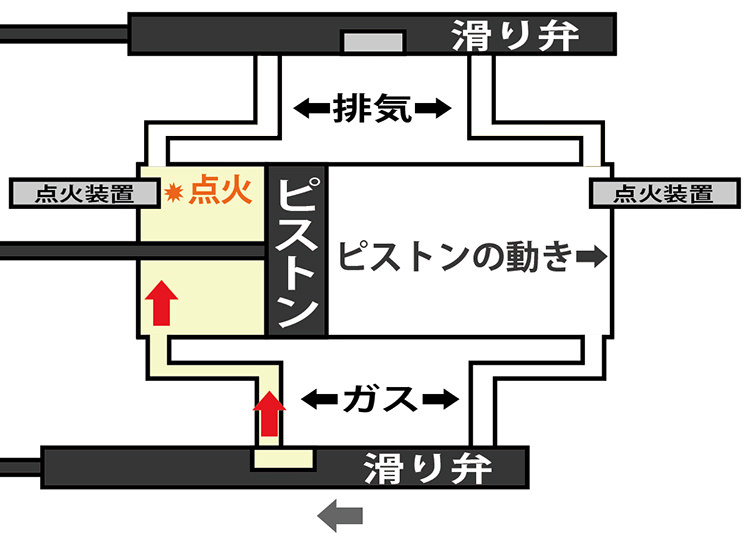

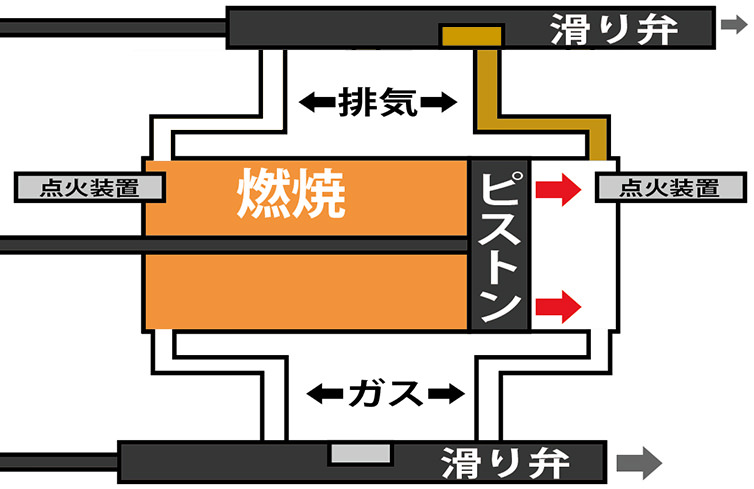

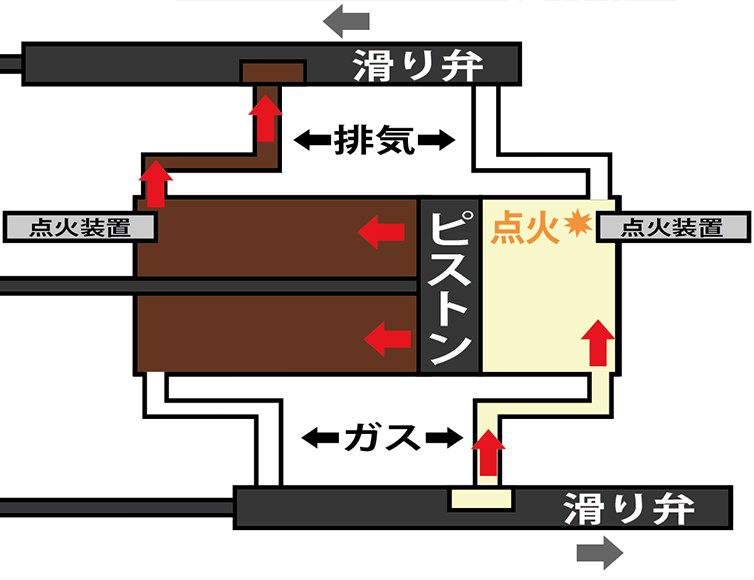

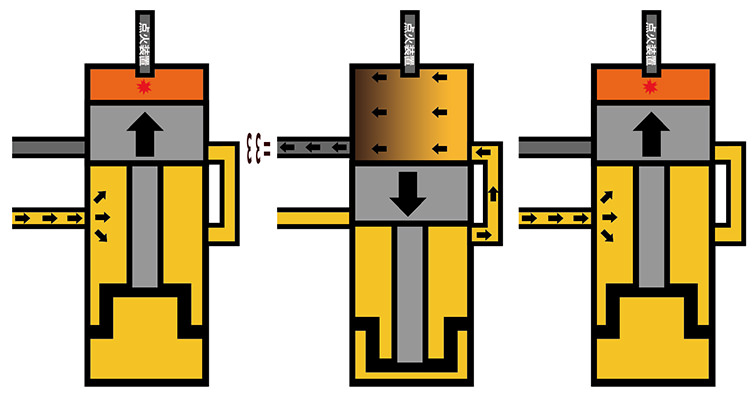

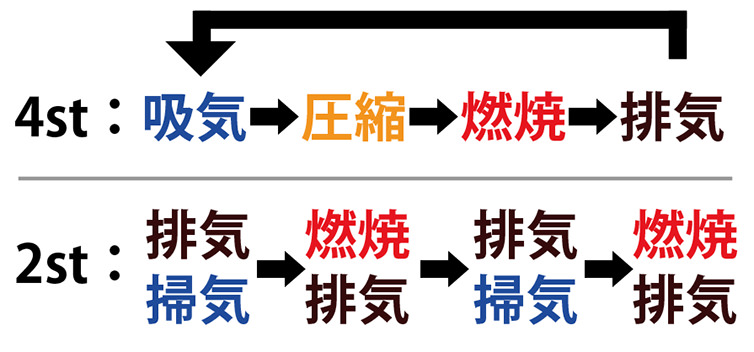

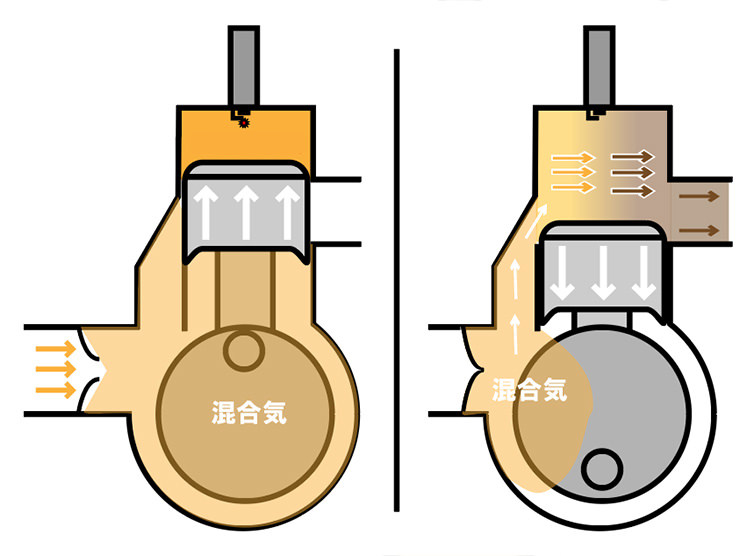

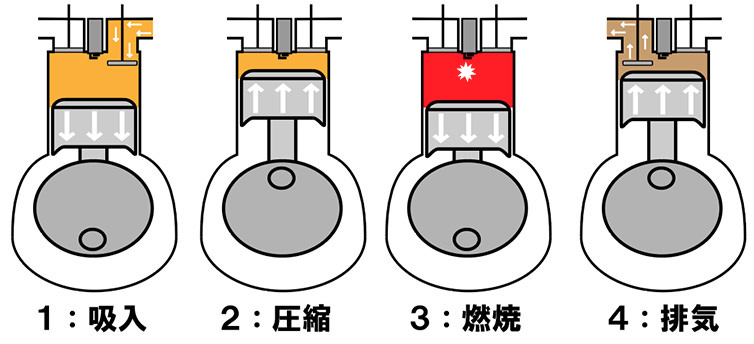

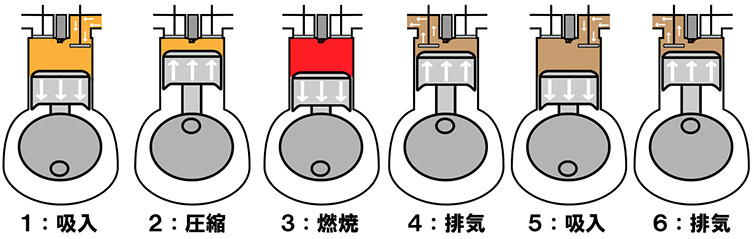

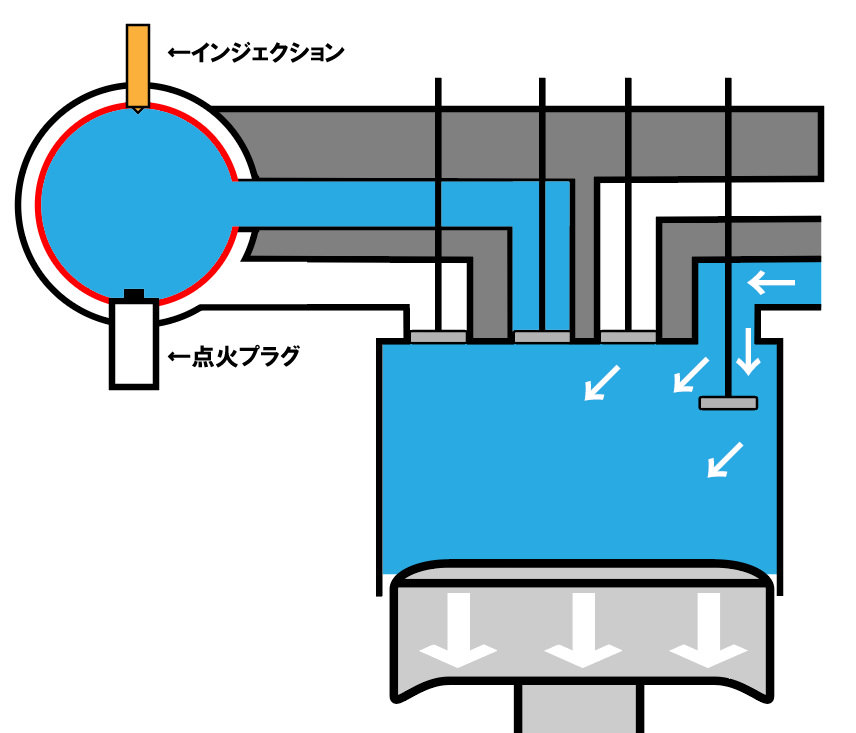

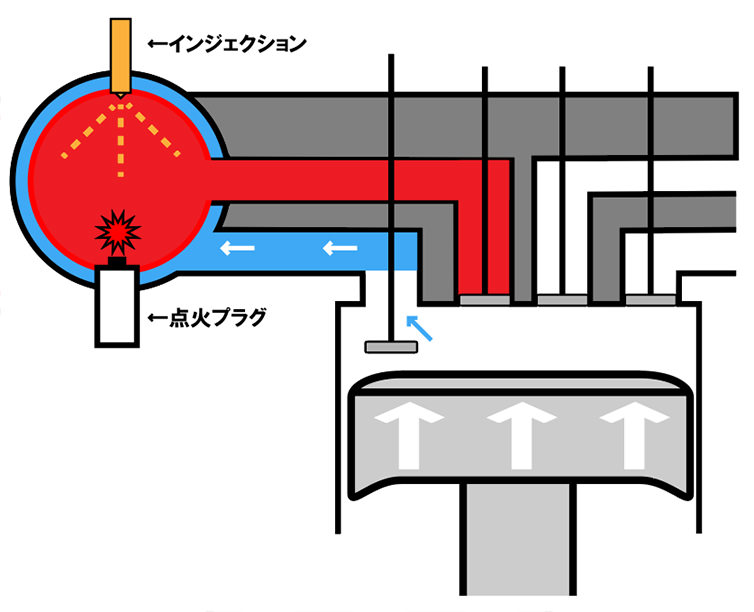

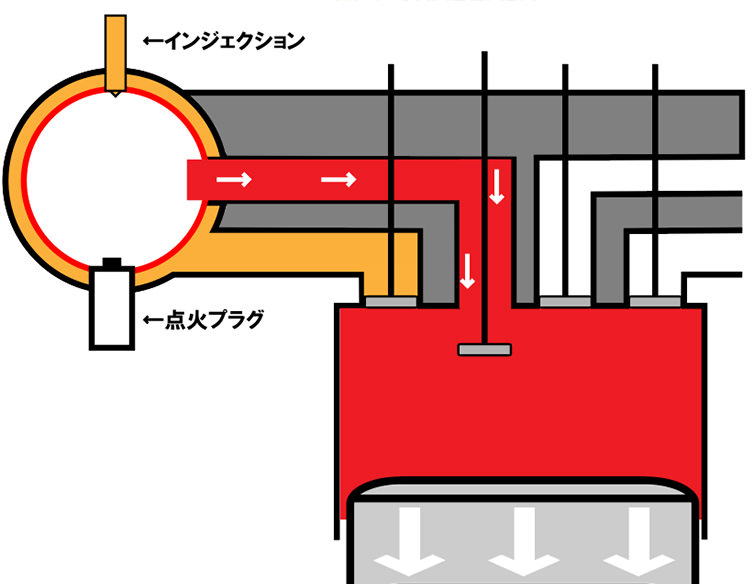

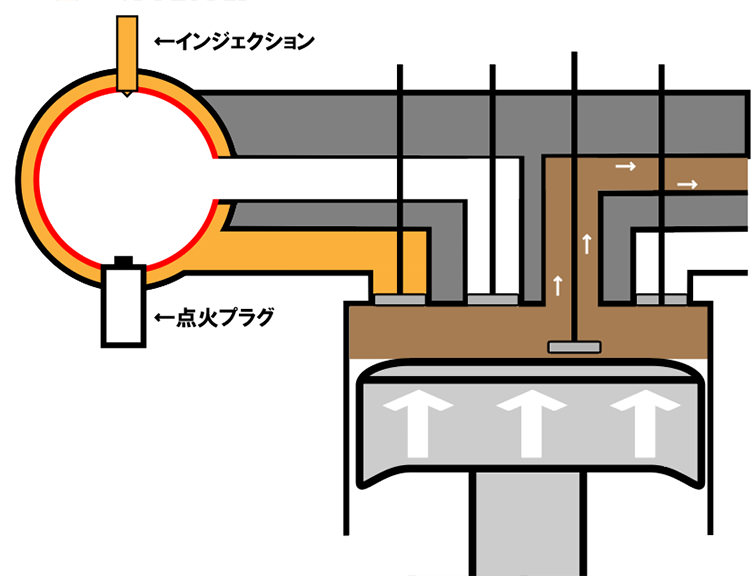

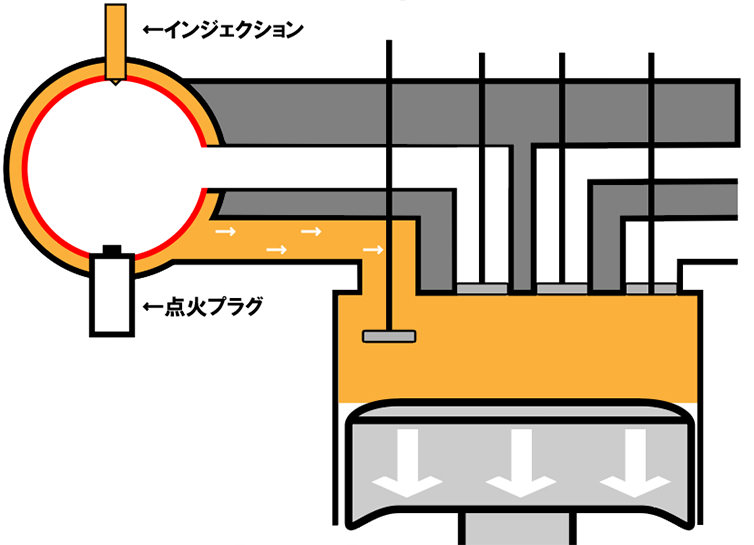

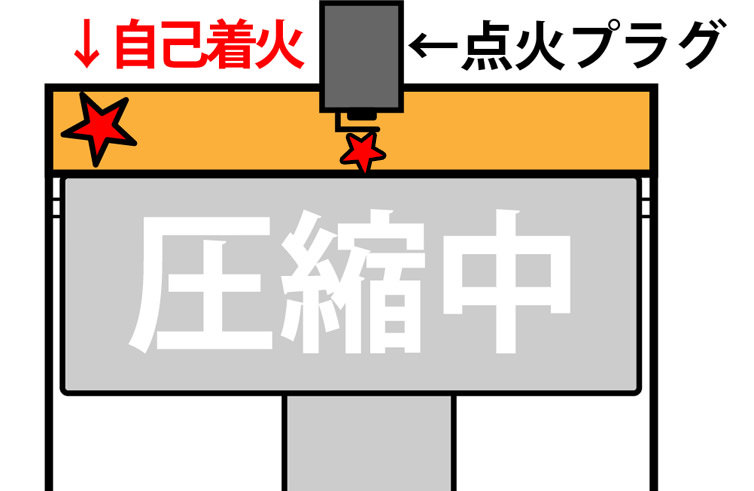

まずエンジンというのは

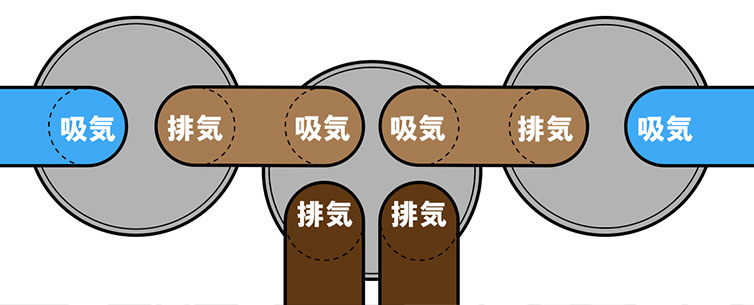

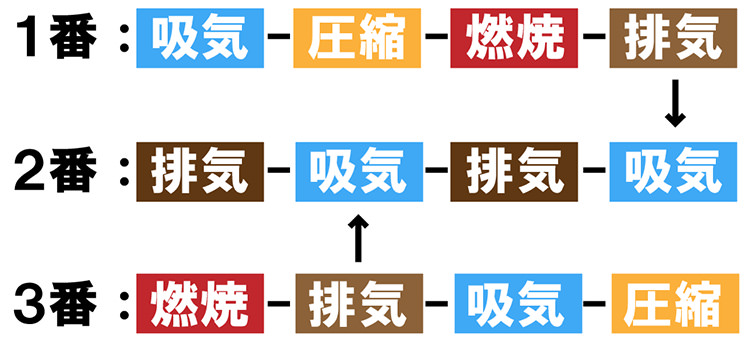

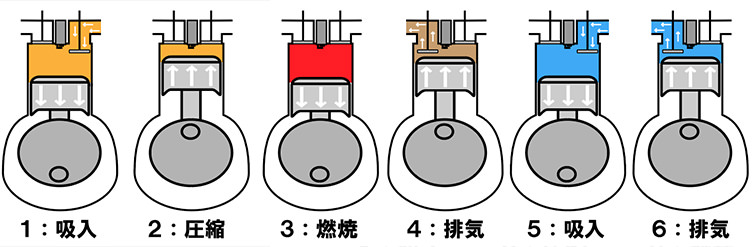

「1.吸気(180度)→2.圧縮(360度)→3.燃焼(540度 ※これが走る力になる)→4.排気(720度)」

というピストンが二往復、ピストンが付いてるクランクが二回転(720度)で1セットとなり走っているわけですが、たった二つピストンを付けるだけなのに他の多気筒と違い非常にバリエーション(特性)に富んでいるのが二気筒エンジン。

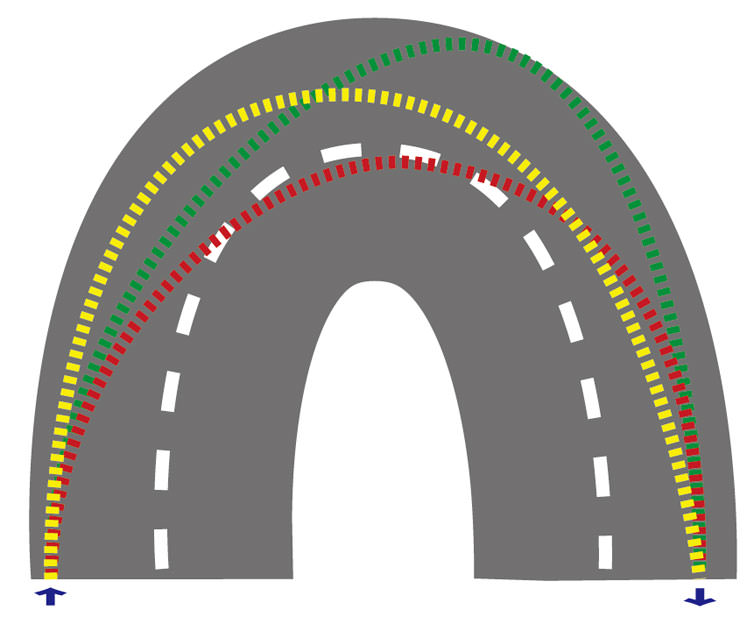

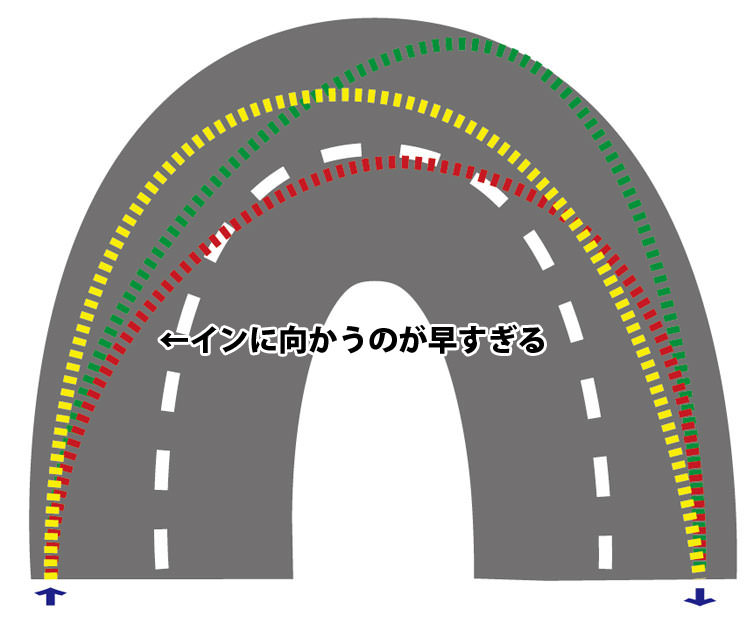

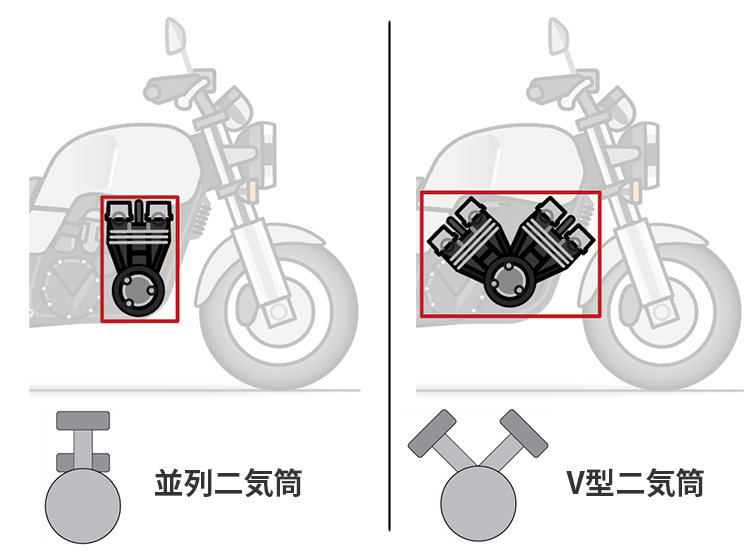

まず代表的なのが「パラレルツイン(パラツイン)」という並列二気筒エンジン。

バリエーションとしては

・360度クランク

・180度クランク

・270度クランク

三種類ほどあります。クランク角を示す○○○度というのは上で言ったエンジンの行程で

「一つ目が”3.燃焼(540度)”に来た時に、もう一つが何番(何度)にいるか」

を角度で表しているわけ。

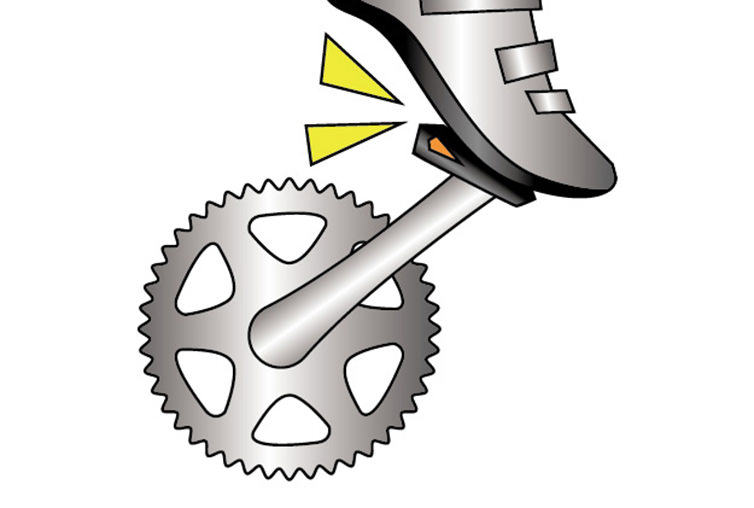

それでもよく分からないという人は自転車のペダルを思い浮かべて下さい。

二気筒におけるクランク角というのは、左右それぞれのペダルが上に来るタイミングを現している数字みたいなもの。

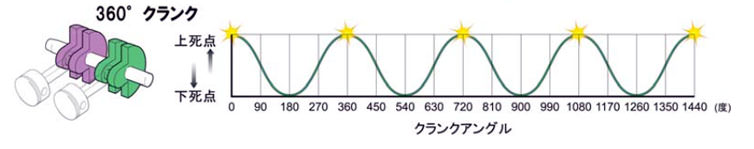

『360度クランク並列二気筒』

“ダン、ダン、ダン、ダン”と360度間隔で交代交代燃焼する等間隔燃焼。

一つが”3.燃焼(540度)”の時、もう一つは”1.吸気(180度)”をしています。540-180=360だから360度クランク。

代表的な車種はヤマハのTMAX530やBMWのF800など。等間隔燃焼なのでエンジンが出しゃばらず低速から安定したトルクが出る。

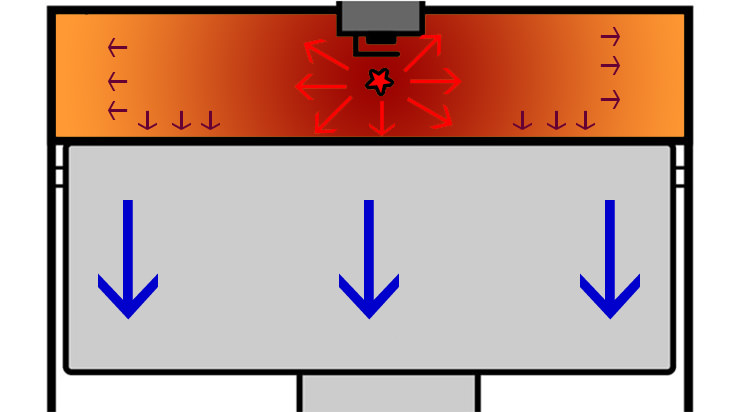

ただしシングルエンジンを二つ並べたような形なので一次振動という大きな振動が起こる。

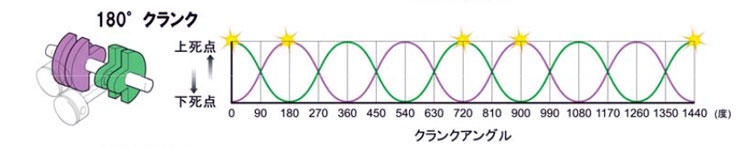

『180度クランク並列二気筒』

“ダダッ・・・ダダッ”と不等間隔燃焼。Ninja250やYZF-R25やCBR400などスポーツモデルの並列二気筒エンジンはこれが基本です。

一つが”3.燃焼(540度)”にきた時もう一つは”2.圧縮(360度)”にいます。540-360=180だから180度クランク。

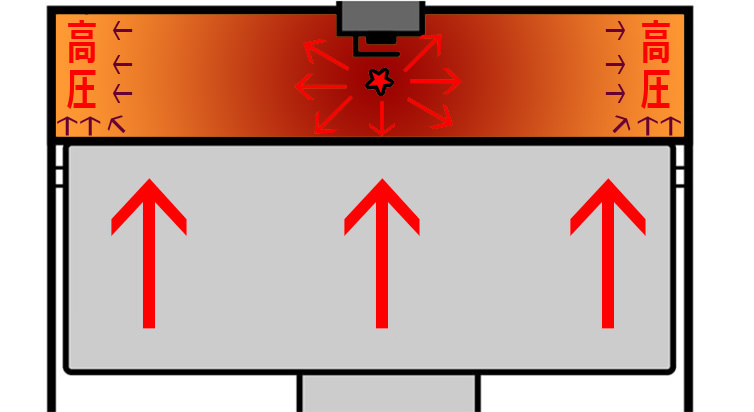

何故そんな変なタイミングを取ってる(クランクを捻っている)のかということ、360度クランクで話をした振動が問題だったから。

この360度だと単気筒で起こっていたピストンの上下運動(そのまま上下に向かおうとする慣性力)による振動も単純に二倍になってしまいクランクが綺麗に回れない事から出力や回転数を上げるのが難しくなった。

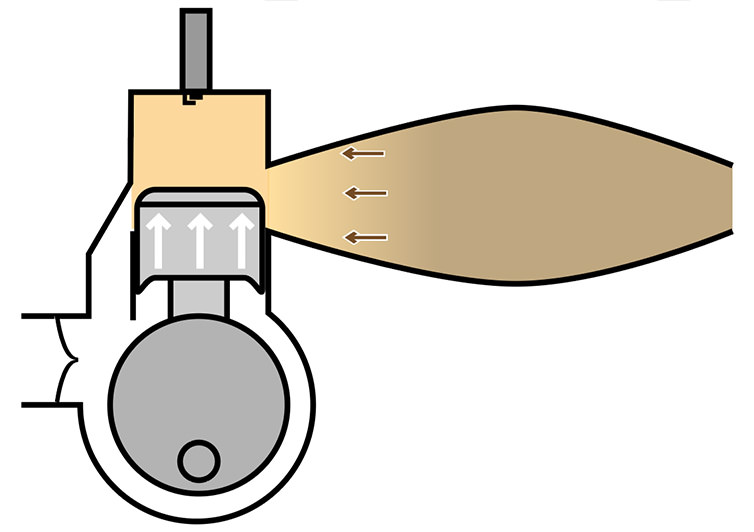

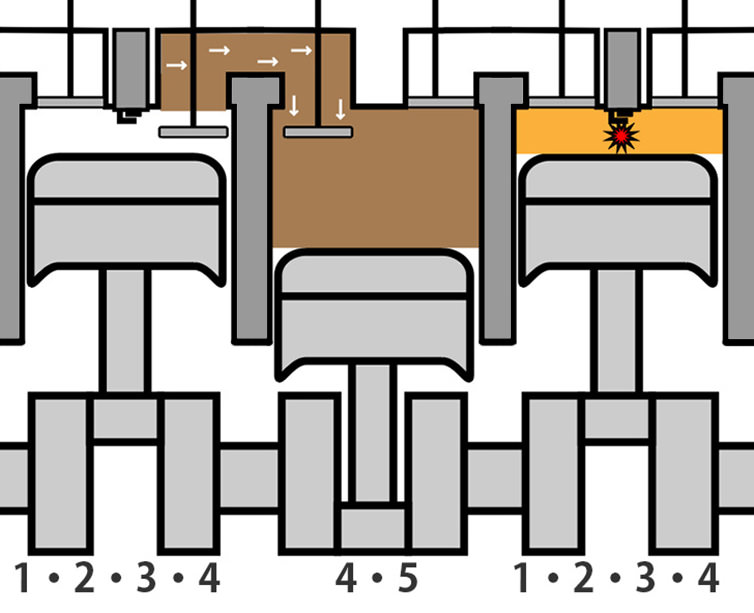

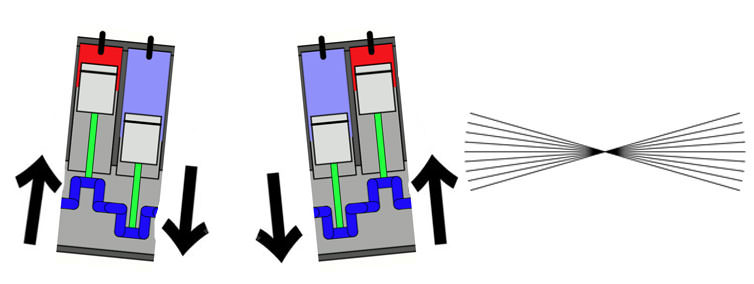

そこで誕生したのが左右それぞれのピストンがそれぞれ反対の動きをし、互いの振動を打ち消し合う180度クランク。

こうやって左右のピストンが反対の動きをすることで互いが互いの上下運動に寄る振動を打ち消し合うので、360度クランクで問題だった振動が問題にならない・・・んだけどコレはコレで360度には無かった別の振動が生まれます。

それは偶力振動といって要するにピストンが左右対称に動いていない事から生まれるエンジンを揺すり回すような振動。

更に180度は燃焼タイミングがあまりに極端でトルクの波が大きい事から発進時など低域での扱いやすさに難があります。

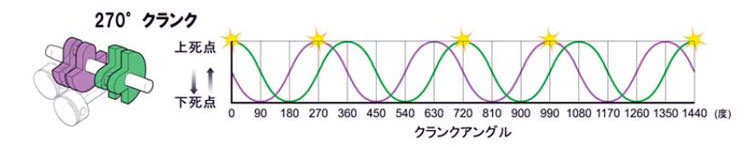

『270度クランク並列二気筒』

“ダ・ダ、ダ・ダ”とこんな感じです。分かりませんよね懲りずにスイマセン。

これは360度と180度のように必然的に生まれたクランク角というよりも、並列二気筒の可能性を求めた結果生まれたクランク角。発端はヤマハのパリダカです。

“3.燃焼(540度)”にきた時もう一つは”2.吸気途中(270度)”にいます。540-270=270だから270度クランク。

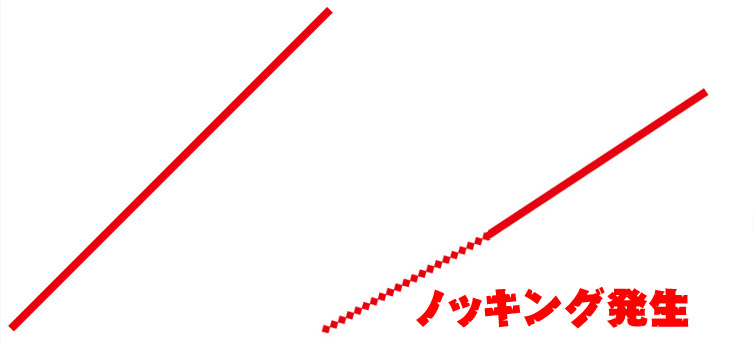

こうすると点火タイミングが180度ほど極端にならずタイヤを休ませる時間が空くことでトラクションに優れている事と、エンジンのパルス感を味わえる・・・っていうのはよく聞く話だと思うけど270度のメリットはもう一つあって、360度や180度だと発生する微振動(二次振動)が発生しません。

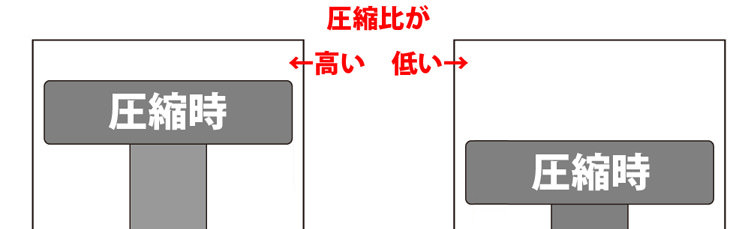

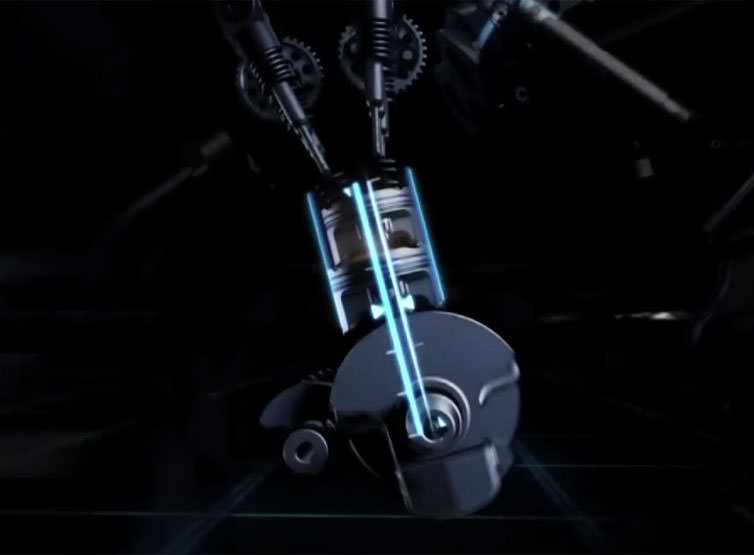

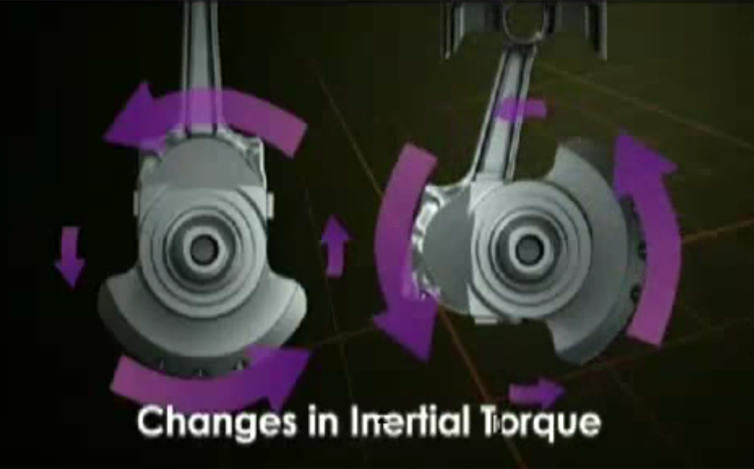

何故かというとピストンの上下するスピードというのは一回転する間にも一定ではなく速い遅いを繰り返してるんですが、270度(90度)ズレてれば片方の速度が変わっても、もう一つが逆のゾーンに入って相殺するから。

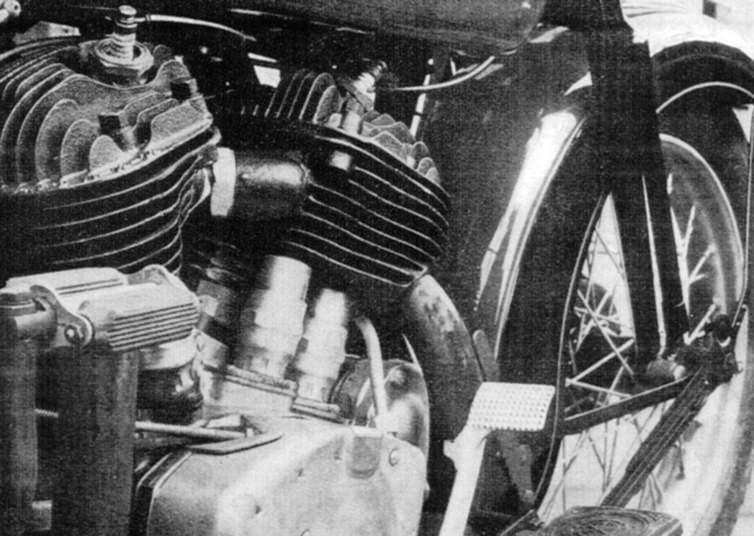

正確に言うとコンロッドの傾斜によるピストンの速度差。難しいから上の写真で納得してください。これは慣性トルクの写真なんですが。

ただし、270度はその角度通りピストンが左右非対称に動いてお互いを打ち消し合わないので360度と同じように大きい振動と揺れ動く振動が出ます。

ちなみに

一次振動というのはクランクが一回転する毎に一度起こるから一次振動。お尻を突き上げたりパーツが脱落するほどの大きい振動。

二次振動というのはクランクが一回転する毎に二度起こるから二次振動。ハンドルから伝わってきたりするビリビリとした微振動。

正確に言うと偶力振動も一次と二次があるのですが、これは消すのが基本なので感じることはほぼ無いかと。

ちなみにもっと言うと四次振動や六次振動などもありますが、問題となるのは二次振動まで。

纏めると

【360度】

大きい振動(一次振動):有

細かい振動(二次振動):有

揺する振動(偶力振動):無

特徴:低回転域から扱いやすいけど振動が大きく回転数を上げるのが苦手

【180度】

大きい振動(一次振動):無

細かい振動(二次振動):有

揺する振動(偶力振動):有

特徴:回転数を上げるのが得意だけど低域が苦手で不快な偶力振動も発生する

【270度】

大きい振動(一次振動):有

細かい振動(二次振動):無

揺する振動(偶力振動):有

特徴:数字通り360度と180度の特性を足して2で割ったような特性

ザックリ言ってこんな感じです。大きい振動、細かい振動、揺れる振動、無くせるのはどのクランク角でも一つしかない。

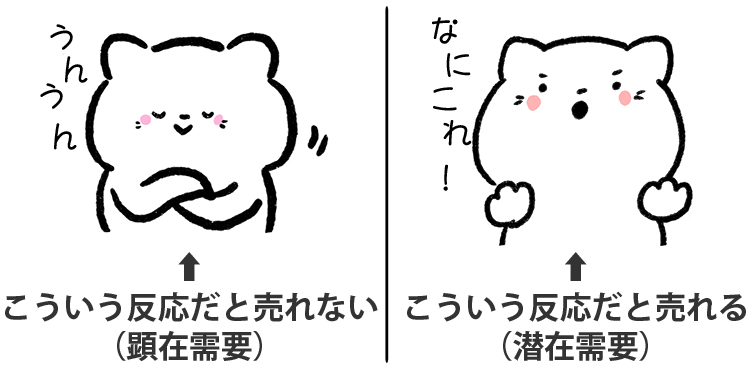

ただ恐らく

「ツインに乗ってるけどそんな振動ないよ」

って思ってる人が多いかと思われます。

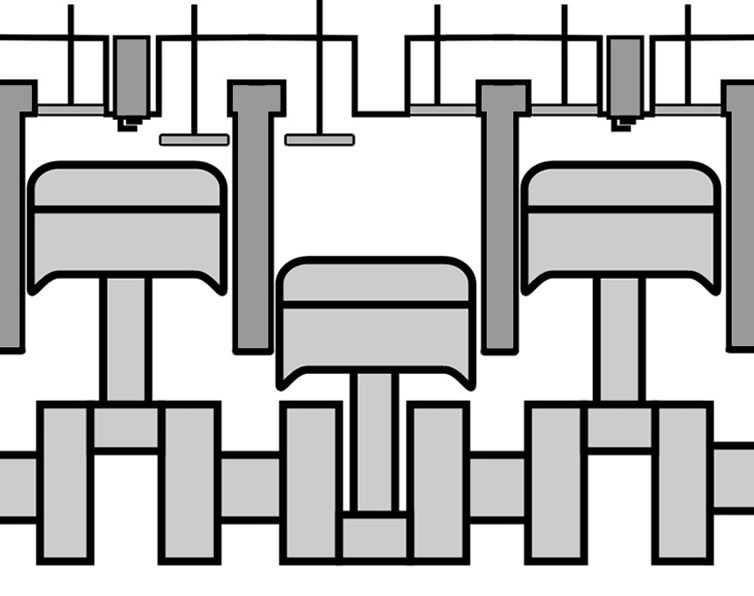

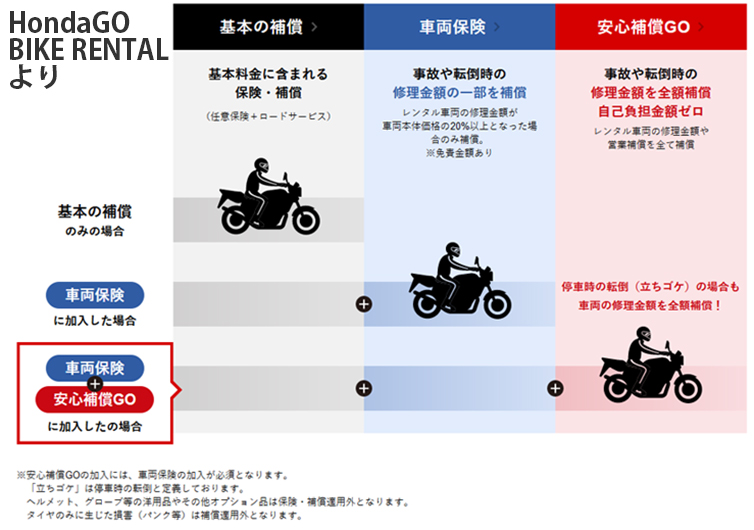

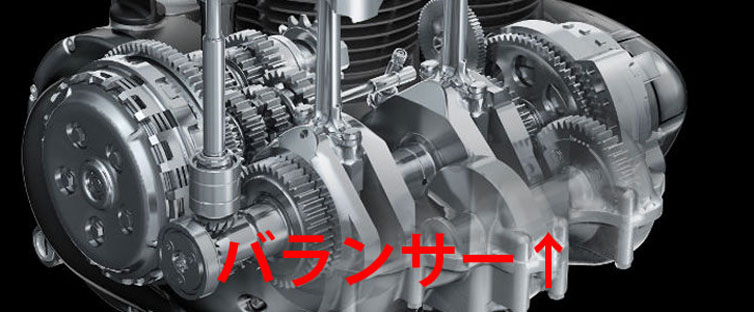

それはバランサーと呼ばれる振動を打ち消す重りの付いたシャフトが付いているから。

例えば360度や270度の場合は大きい一次振動を消すバランサー(一次バランサー)が付いている場合がほとんどですし、180度の場合は左右に揺れ動く振動を消すバランサー(偶力バランサー)が必須です。

※偶力振動は横揺れなので非常に不快に感じる

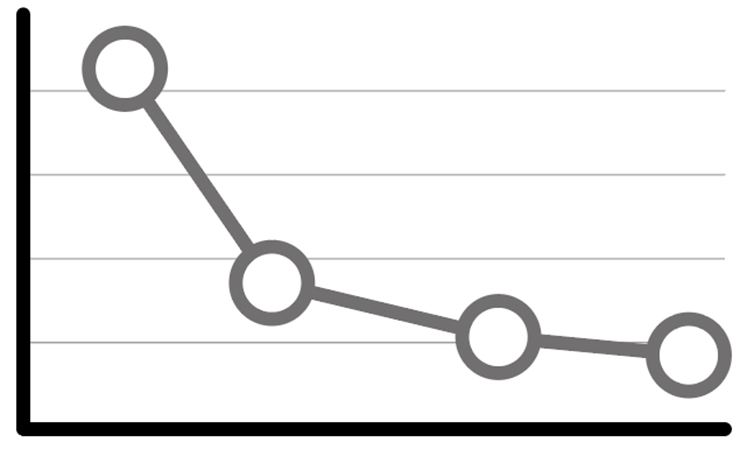

ただしバランスシャフトは魔法のステッキではなく代償があります。クランクの動力で動くわけなので出力や燃費が犠牲になるんです。

更に重りのついた棒を一本追加するわけなので、複雑化しエンジンレイアウトへの負担やコストも増えます。

250並列二気筒180度クランクのスポーツタイプが偶力振動のバランサーだけで二次振動のバランサーを付けていないのもそういう理由から。深刻な振動ではないから演出の為に残している面もありますが。

ただそんな二気筒でもバランサーが要らない二気筒があります。

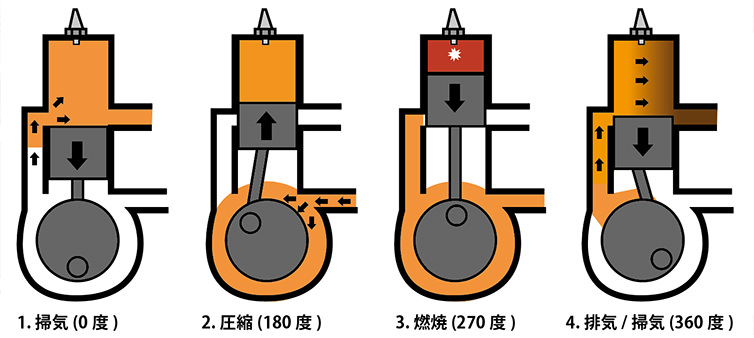

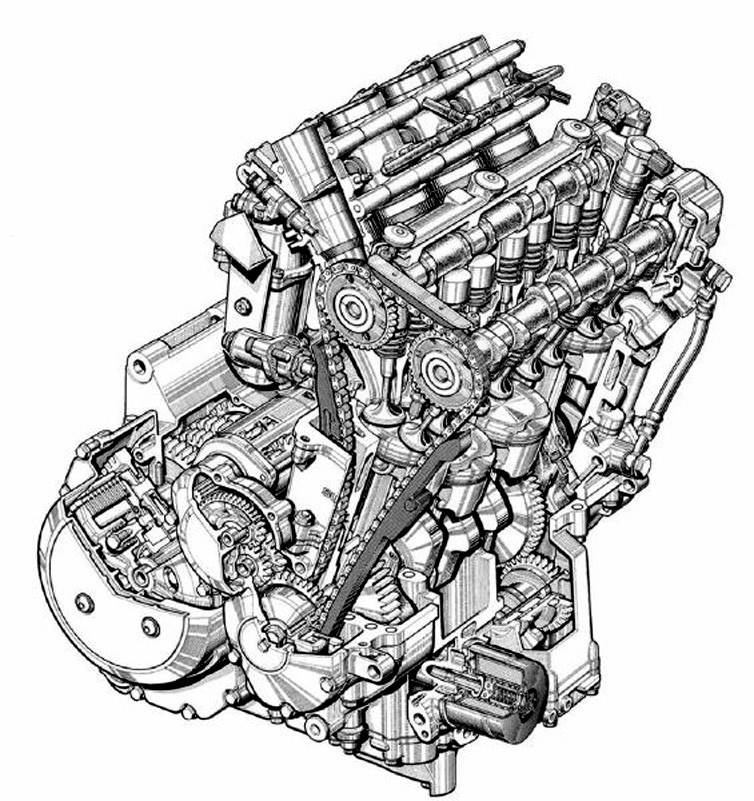

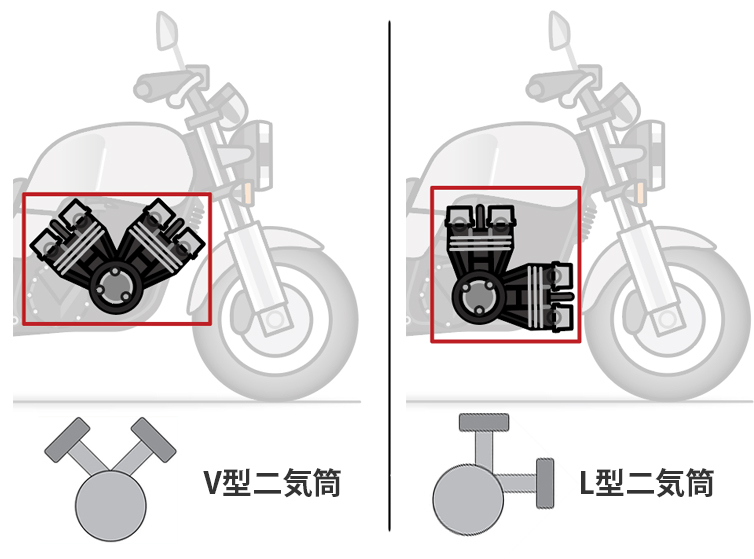

『バンク角90度V型二気筒』

燃焼間隔は並列二気筒エンジンの270度クランクと同じです。

Vツインで”クランク角”ではなく”バンク角”と言ってるのは、Vツインというのはクランク(クランクピン)が実質的に単気筒分しかなく、本来なら一つしか付けない所に二つのピストン(コンロッド)を付けてるから。だから次の角度がない。

そのかわりシリンダーという燃焼室で左右に振り分けることでタイミングを変えてるからVツインはクランク角ではなくバンク角(シリンダーの開き)で表すようになってる。

これがV4になるとまた二つ付ける場所が必要となりクランクピンが追加されるのでクランク角という言葉が出てきます。

V4については>>VFR400R(NC30)の系譜で少し語っていますので割愛。

【90度Vツイン】

大きい振動(一次振動):無

小さい振動(二次振動):無

揺する振動(一次偶力振動):無

なんと振動を生まない。

これは説明が非常に難しいので簡単に言うと180度並列二気筒のように互いが互いのピストン運動による振動を相殺するうえに、2つとも同じ軸にあり左右へ揺する運動も起こらないから。

※正確に言うと二次と偶力が発生するものの無視出来る程度

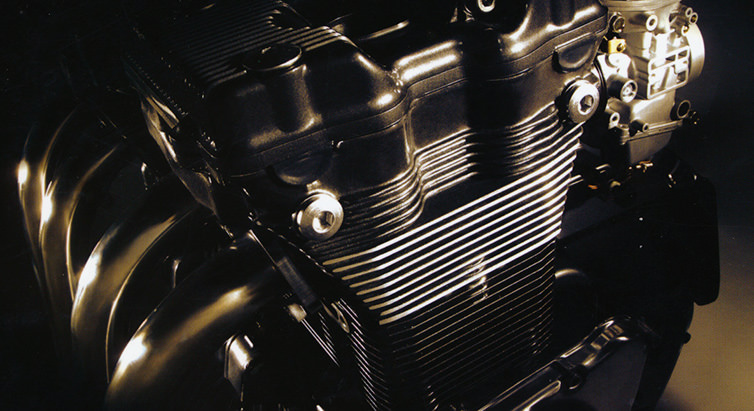

しかも並列二気筒のように並べなくていいからスリム。

つまり

「二気筒の最適解は90度Vツイン」

・・・とは、ならないんですねコレが。

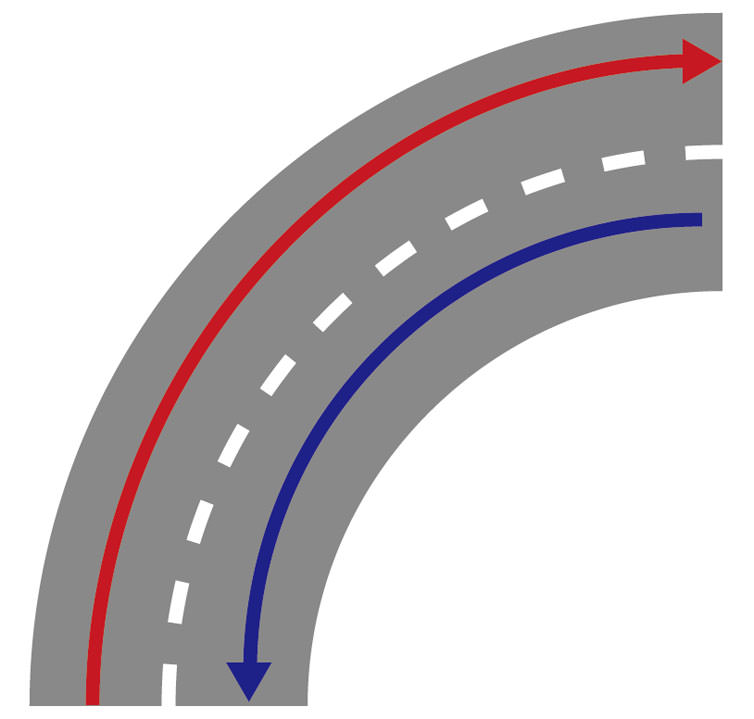

90度Vツインはその名の通り2つのピストンを並べなくていいけど、そのかわり90度もピストンの間を広げないといけないから前後に長いエンジンとそれを収める長いスペースが必要になる。

長いスペースが必要になるということは必然的に全長やホイールベースが伸るから少し眠いバイクになってしまう。

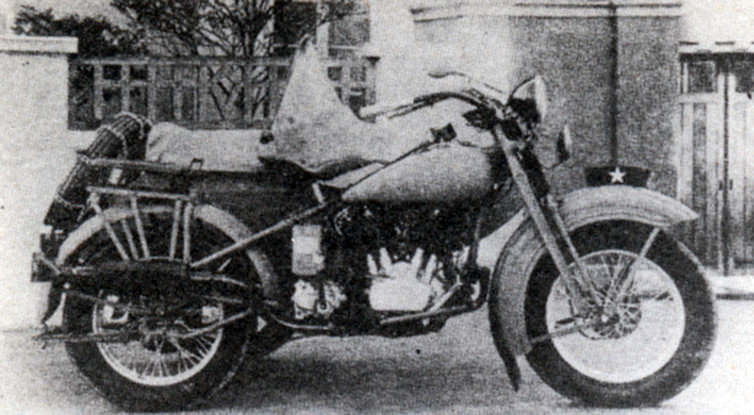

ちなみにハーレーなどが45度とかなり狭い角度にしているのはデザインの関係。

キュッと開きを縮める事で塊感を出すためにこんなに狭くしてる。

話を戻すと、理想的なバランスを誇るけど前後が長すぎる90度Vツイン。それをなんとかしようとしたドゥカティが生み出したのが・・・

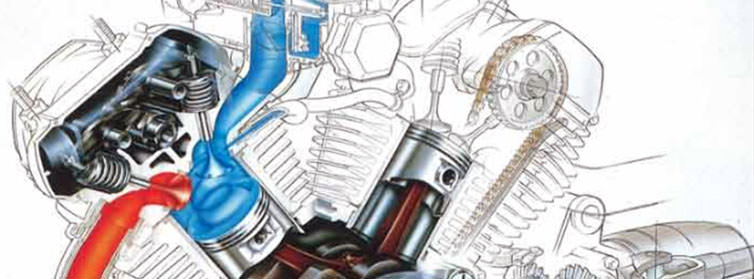

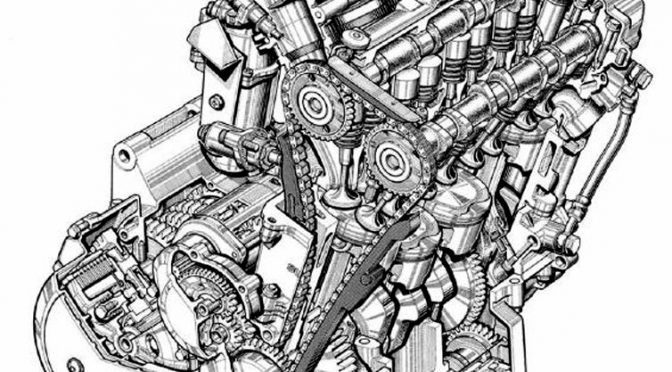

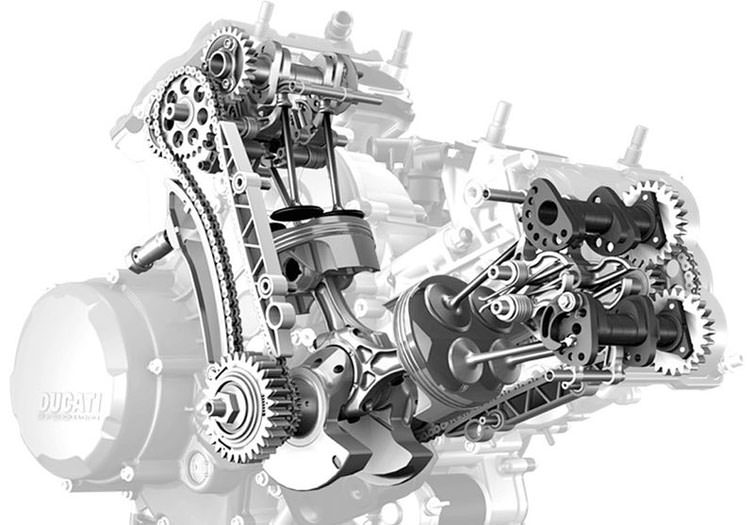

『バンク角90度L型二気筒』

90度Vツイン自体を更に90度傾けL字にして搭載することで全長を抑えるようにしたわけです。

これで万事解決・・・かと思いきや、コレをすると後ろのシリンダーが立ってしまうのでフレームや吸排気といった周囲のレイアウトに大きな制約を生んでしまう。

だからLツインは(Vツインもそうですが)基本的に整備性が悪くバイク屋は結構面倒がったり工賃が高くなったり。

もう一つ上げるとエンジンで一番重い部分はクランク部(丸い部分)なんですが、Vツインはシリンダーの片方が前に飛び出している為に後ろ寄りに積むことになるので前輪荷重分布が不足してしまい走行安定性が損なわれてしまう。

ましてL型になると更にシリンダーを前に押し出す事になるのでその問題が顕著になる。

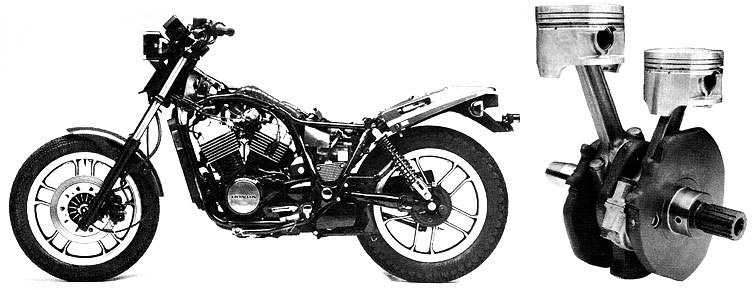

そんな中で生まれたユニークエンジンがバンク角52度と狭角ながら90度と同じ燃焼タイミングを持たせたVツインエンジン。

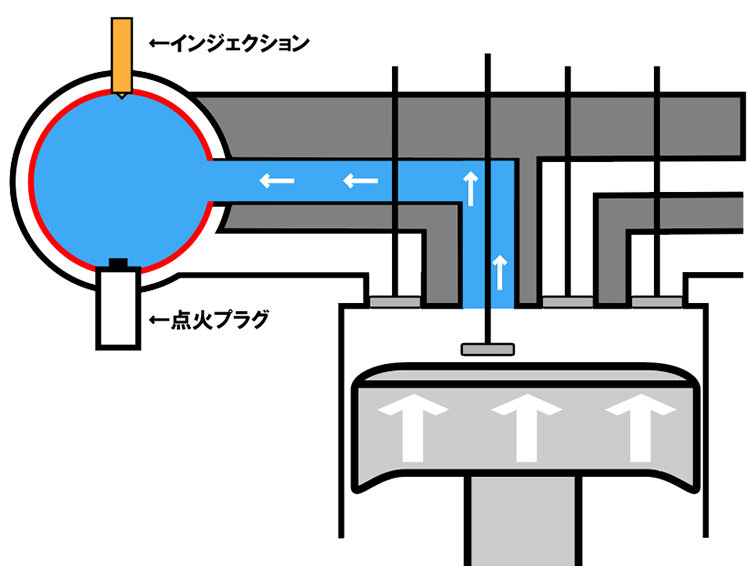

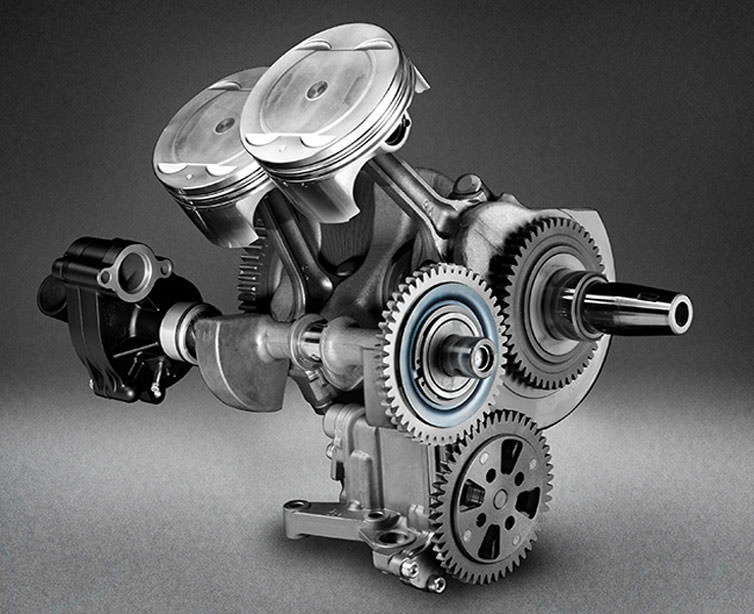

『V型位相クランク二気筒』

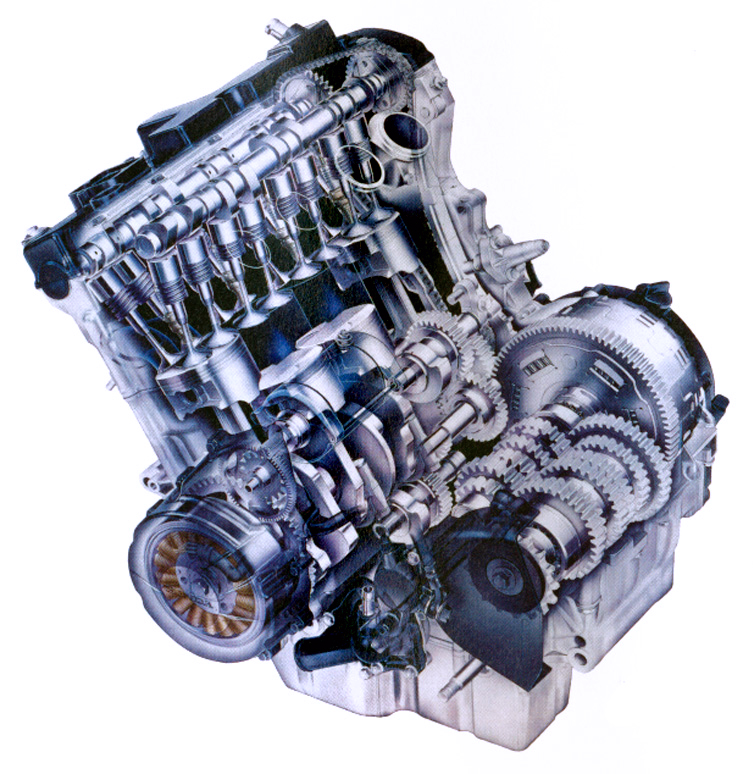

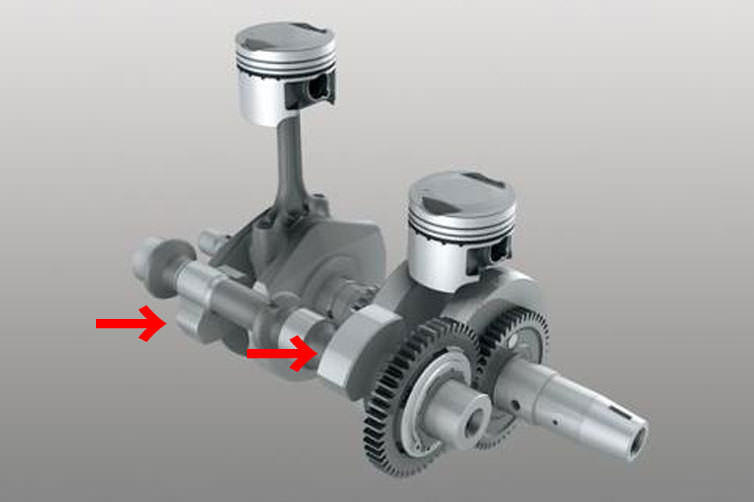

一つのクランクピンに2つ付ける従来の方法ではなく、クランクウェブと呼ばれる仕切りを設け別角度に二気筒目をズラして付けてる。

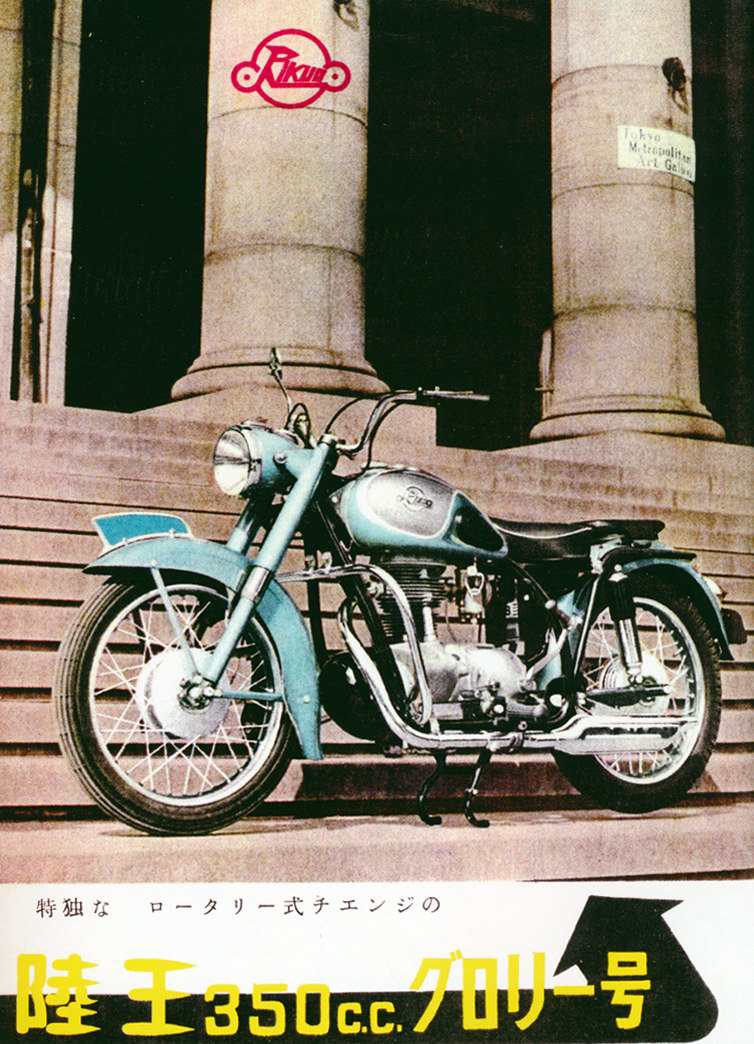

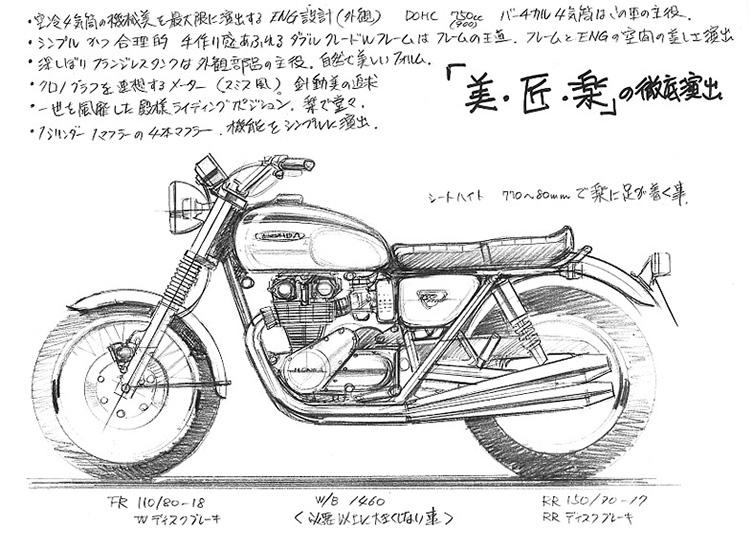

上の写真はホンダの52度位相クランク。

ちなみに位相角の求め方は

『180-(シリンダー挟み角×2)』

で、この52度バンクならクランク角は76度。

こうすると確かにV型のデメリットである前後長は抑えられるけど実質的に並列二気筒に近いクランク形状になるので、幅が増えクランクが重くなってしまう事と

“わずかな一次振動と偶力振動”

が発生してしまう。

つまり狭角というスペース的有利を取る代わりに無振動スリムいうVツインの武器を少し削った形になる。

ただし砂漠の女王と呼ばれたホンダのパリダカマシンNXRもこの方法を取っていました。それだけV型の前後長というのは軽視できない問題なんです。

VツインやLツインにやたらビッグボア(直径が大きいピストン)が多いのも

「全長を少しでも抑えたい」

という狙いがあるからだったりします。

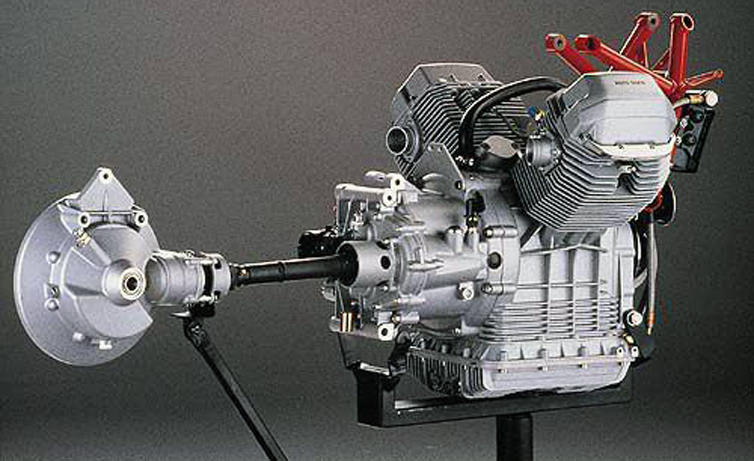

ならばと出てくるのがモトグッツィに代表されるエンジン。

『バンク角90度Y型二気筒』

確かに縦に積むとVツイン最大のデメリットである前後長は抑えられるしエンジンの振動はない。

ただしエンジンを90度回すということはすなわち駆動系も90度回す事になるのでチェーンドライブと相性が悪い。向き(クランクの回転)が縦になっているエンジンのバイクがほぼシャフトドライブなのはこれが理由。

ニーグリップ、ライダーの膝が当たらないように考慮しないといけないので必然的に後ろ乗りになり、バンク角も稼げない問題もあります。

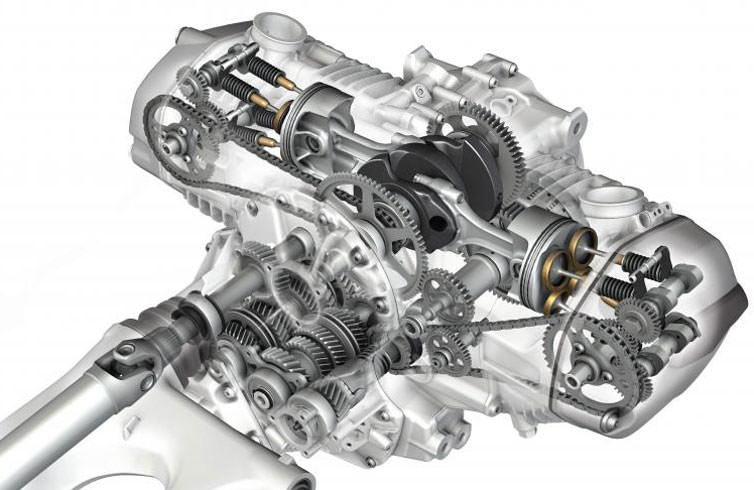

最後はBMWでお馴染みの二気筒。

『バンク角180度F型二気筒』

最大のメリットはエンジンを低く積めて低重心に出来る事と一番熱くなるエンジンヘッドを効果的に冷やせること。これはY型もだけどね。

燃焼間隔は360度の等間隔。

F型というか水平対向なんだけど、これも上で話したホンダの位相クランクと同じようにピストンがそれぞれ別のクランクピンに付いてる形。

「フラットツインは振動が少ない」

と思ってる人がチラホラいるけど、ピストンが左右それぞれ反対方向に動くので揺れ動く偶力振動が発生し、見ても分かる通りバンク角が圧倒的に稼げない事とY型と同じく駆動も90度回ってしまうデメリットがある。

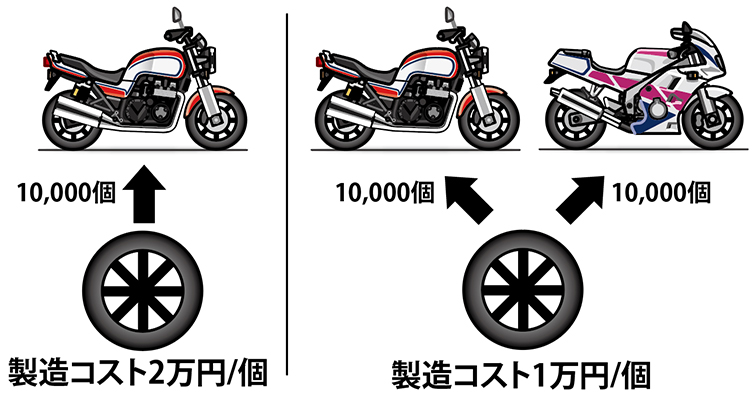

そしてこれらV型・L型・Y型・F型全てに共通する難点としてシリンダーやヘッド(エンジンの上半分)が2つ必要だという事があります。

重量増やコスト増に繋がってしまうわけですね。

もう長くなってしまったのでいい加減締めると

「たった二つの気筒を組み合わせるだけ」

なのにこれほど多彩な形が生まれたのは

「たった二つしか組み合わせる気筒数がないから」

ということです。

その結果がこの七変化。どういう組み合わせをしようが一長一短で最適解はない。

同じ気筒数でこれほど色んな形があるのは間違いなくバイクの二気筒エンジンだけでしょうね。

奥が深い二気筒エンジンの世界でした。