知名度があるその年のニューモデル(新しく誕生した名前の日本車)を1950年から2004年まで上げてみました。

自分と同い年のバイクは何か、昔のバイクを知るキッカケにでもなれば幸いです。

・1950年代生まれ

・1960年代生まれ

・1970年代生まれ

・1980年代生まれ

・1990年代生まれ

・2000年代生まれ

1950年生まれ|ラビットS-41

スクーター事業に乗り出していた富士工業(現スバル)が出したモデル。単気筒ながら169ccと当時の原付免許(~150cc)を超える規格と大柄な車体で大型高級スクーター路線の草分け的なモデルだった。

1951年生まれ|ドリームE型

後に二代目ホンダ社長となる河島さんがエンジン設計を担当した4stエンジンのモデル。性能と耐久性の高さで宗一郎を感心させホンダを4stの道へ進めることになった名車。

関連ページ:第三章 本田技研工業設立と藤沢武夫/本田宗一郎の系譜

【その他】

・シルバーピジョンC21

1952年生まれ|カブF号

白いガソリンタンクと真っ赤なエンジンが特徴のバイクモーター(自転車に付ける補助エンジン)が特徴のモデル。運転で衣服が汚れないよう後部に備え付けなどのアイディアがヒットを呼び、HONDAの名を全国に知らしめた。

関連ページ:カブF号/スーパーカブの系譜

【その他】

・スズキパワーフリー号

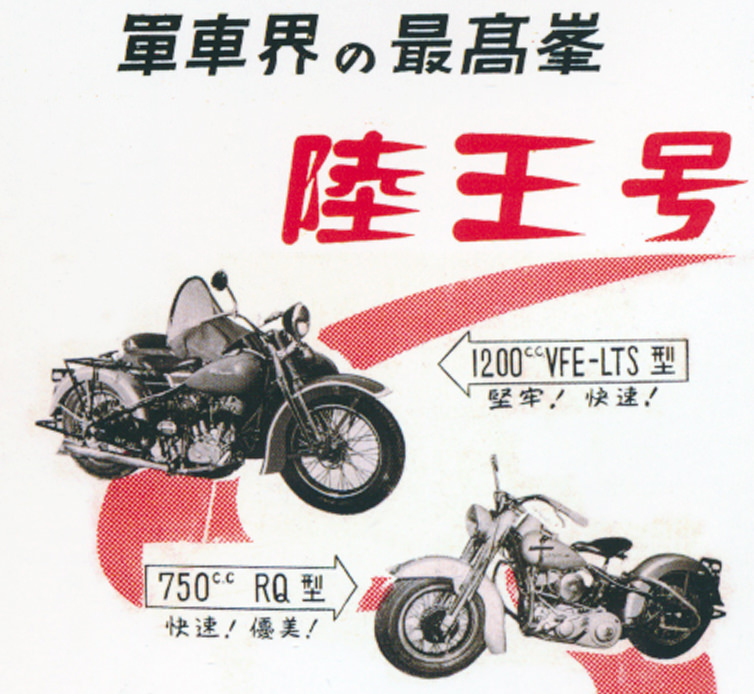

1953年生まれ|VFE-LTS

国内最大排気量バイクメーカーであった陸王のラインナップでトップに位置していたモデル。主に警察など官用向けの高級車。

関連ページ:国産ハーレー『陸王』とは

【その他】

・ダイヤモンドフリー号

1954年生まれ|ジュノオK

ホンダが初めて作ったスクーター。富裕層で流行っていた事が背景にあり高級志向を追求した結果とんでもない重さ(乾燥重量で170kg)になった。

【その他】

・コレダCO-L(スズキ初の完成車)

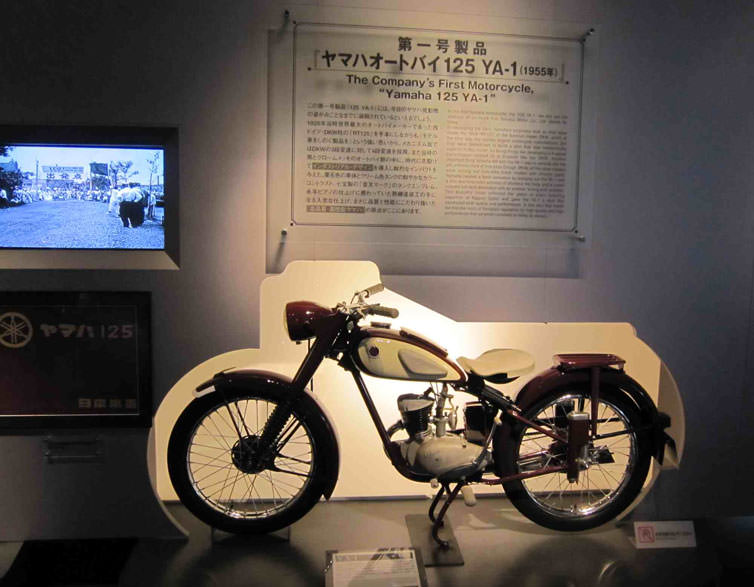

1955年生まれ|YA-1

赤トンボでお馴染みヤマハの原点モデル。国内レースで表彰台を独占する速さを見せつけた事でバイクメーカーとして認められた。

関連ページ:原点進行形YAMAHA125(YA-1)/系譜の外側

【その他】

・コレダST-II

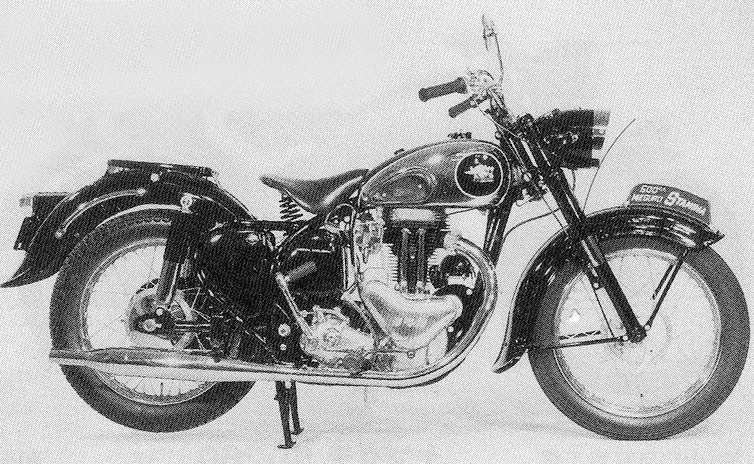

1956年生まれ|Z7 スタミナ

メグロシリーズの市販車として初めてスイングアームを採用したモデル。公募により”スタミナ”の愛称が与えられた多くの人にとって憧れのメグロを象徴するモデルだった。

関連ページ:メグロKシリーズ/Wの系譜

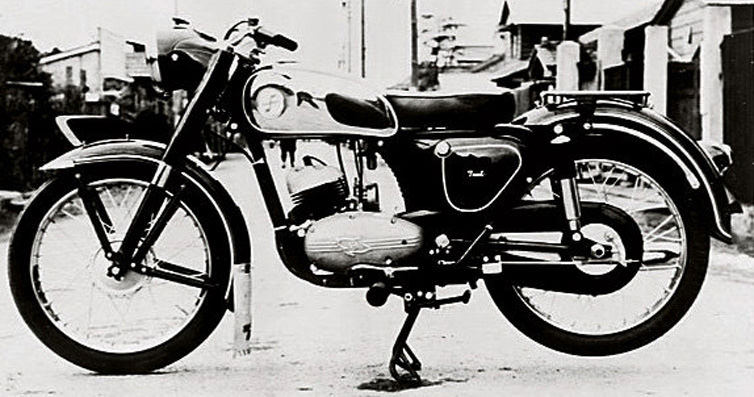

1957年生まれ|250YD-1

赤とんぼYA-1(125)によりレース場で敵無しだったヤマハがさらなる一手として出してきた250版YA-1のようなモデル。周囲の期待通りこのモデルでもレースで勝利を収め、楽器屋とバカにする人は居なくなった。

1958年生まれ|スーパーカブC100

世界160ヶ国以上で販売され総生産台数1億台を突破したスーパーカブの初代モデル。今でこそ見慣れているが当時はデザインも走行性能も価格も飛び抜けた最高級原付だった。

関連ページ:スーパーカブC100/スーパーカブの系譜

【その他】

・陸王750RTII

1959年生まれ|ドリームCB92

初めてCBの名を冠した市販スーパースポーツ。日本とSSそしてアマチュアレースの歴史における原点。

関連ページ:雪辱のSSその名はシービー CB92/系譜の外側

【その他】

・YDS-1

1960年生まれ| K1 スタミナ

メグロのバーチカルツインであり、メグロ最後の大型スポーツモデルであり、Wシリーズの元ネタでもあるモデル。

関連ページ:メグロKシリーズ/Wの系譜

【その他】

・ドリームSS CB72

1961年生まれ|モンキーZ100

ホンダが造った自動車遊園地である多摩テックのアトラクション。欧州に飾りとして持っていったところ反響を招きモンキーとして市販化される流れとなった。

関連ページ:モンキーZ100/モンキーの系譜

1962年生まれ|B8

エンジン製造という形でバイクに関わっていた川崎航空機(現カワサキ)が初めて車体を含め全てを自社で手掛けた造り上げたモデル。地元兵庫で行われたモトクロス選手権で圧倒的な速さを見せつけた。

1963年生まれ|シルバーピジョン140/240

新開発の2stパラツインエンジンを搭載した三菱重工業のスクーター。一時期は業界を牽引するほどの人気だったがスーパーカブの台頭により最後となってしまったシルバーピジョン。

1964年生まれ|SG

目黒製作所としてのラストモデルであり非常に人気が出たモデルでもあるSG。そのためメグロエンブレムとカワサキエンブレムの両方があるモデル。カワサキが出したエストレヤの元ネタもこれ。

関連ページ:メグロジュニアシリーズ/エストレヤの系譜

1965年生まれ|ブリヂストン180

タイヤでお馴染みブリヂストンが造った世界初のデュアルキャブ&ツインエンジンのハイエンドモデル。しかし残念ながらこのモデルが出てすぐ国内での販売を終了することになった。

関連ページ:ブリヂストンも昔バイクを作っていた/バイク豆知識

1966年生まれ|650-W1

メグロ時代に人気だったK2を再設計したカワサキ初の大型バイク。ダブワンの愛称で親しまれ国内のみならず世界へも輸出されていた。

関連ページ:650-W1(W1/S/SA)/Wの系譜

1967年生まれ|ベンリィ SS50

50ccのレースに合わせて造られたフルチューンベンリィ。6馬力、テレスコピック、5速ミッションなど贅沢の限りを尽くしたモデルだった。

1968年生まれ|トレールDT1

オフロードを我慢するのではなく楽しく走る事が出来るバイクとして登場。国を問わず広く愛されトレールという車名(造語)がジャンルを表す言葉にまでなった。

関連ページ:冒険という感動想像 250DT1(214/233)/系譜の外側

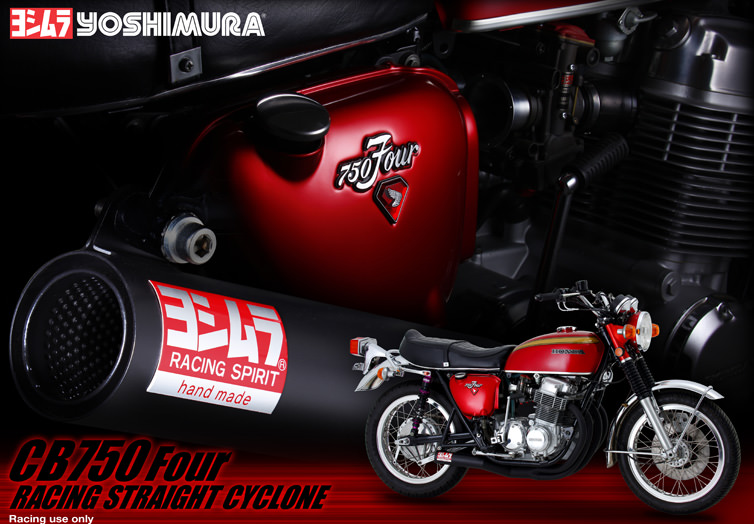

1969年生まれ|CB750FOUR

量販車として初の直列4気筒バイク。マン島TT(最高峰レース)全制覇からの登場で世界中にホンダの技術力の高さを示した。

関連ページ:ドリームCB750FOUR/CB1300の系譜

【その他】

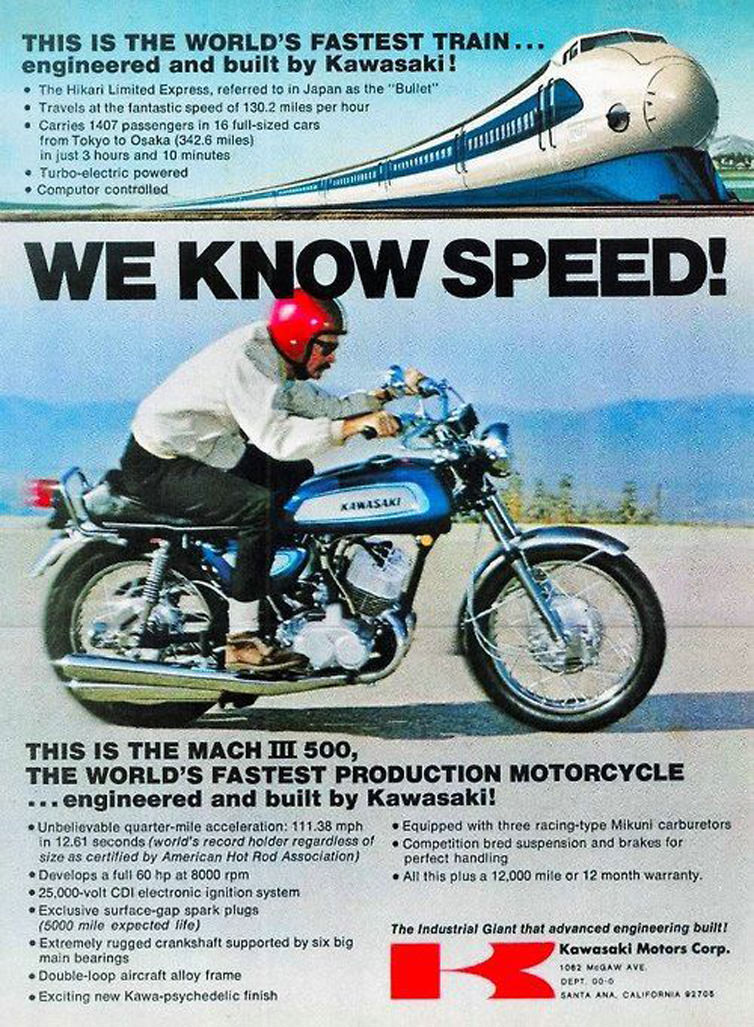

・500SSマッハ3

・ダックスホンダ(ST50)

・ハスラーTS250

1970年生まれ|650XS1

ヤマハが世界へ打って出るために造った初の4st大型モデル。欧州勢と真っ向勝負になる650を敢えて選択、そのエンジン廻りにはトヨタ2000GTで得たノウハウが応用された。

1971年生まれ|GT750

スズキが造った国産初の水冷2stトリプルナナハン。常軌を逸したエキサイティング性能とその巨漢っぷりからウォーターバッファローという愛称で主にアメリカで大好評だった。

1972年生まれ|900SUPER4

Z1という型式が有名な名車中の名車。性能やデザインが優れていただけでなく耐久性も非常に高かったことからレース界でもベースマシンとして大人気だった。

関連ページ:900Super4(Z1/A/B)/Z1000の系譜

【その他】

・GT380(GT380)

1973年生まれ|750RS

750cc規制があった国内向けに用意されたナナハン版Zの通称ゼッツー。見た目はほぼ同じなもののエンジンの中身は別物なナナハン専用設計で日本のトップモデルに君臨。

関連ページ:750RS(Z2/Z2A)/Z900/RSの系譜

1974年生まれ|ドリーム400FOUR

750の弟版として登場した408ccの通称ヨンフォア。中型免許(~400cc)という規格が設けられる要因を作ったモデルで四気筒ゆえに当時は採算が取れず短命に終わった。

関連ページ:CB400FOUR(CB400F)/CB400SF/SBの系譜

【その他】

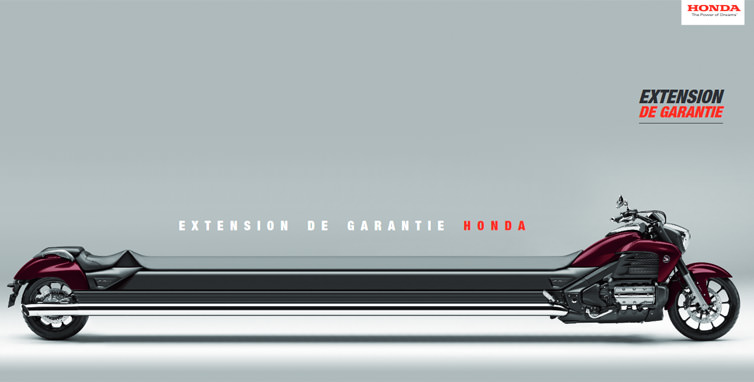

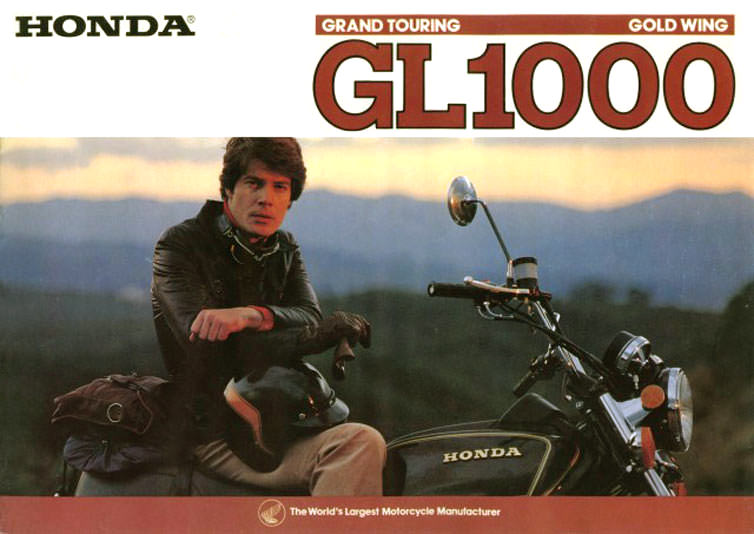

・GL1000GOLDWING

1975年生まれ|XL250

2stが当たり前だったオフロード界で4stとして初めて成功したモデル。4st特有の低中速から厚みのあるエンジンが好評で林道ブームを巻き起こす源動力にもなった。

関連ページ:XL250/S/R(MD03)/CRF250の系譜

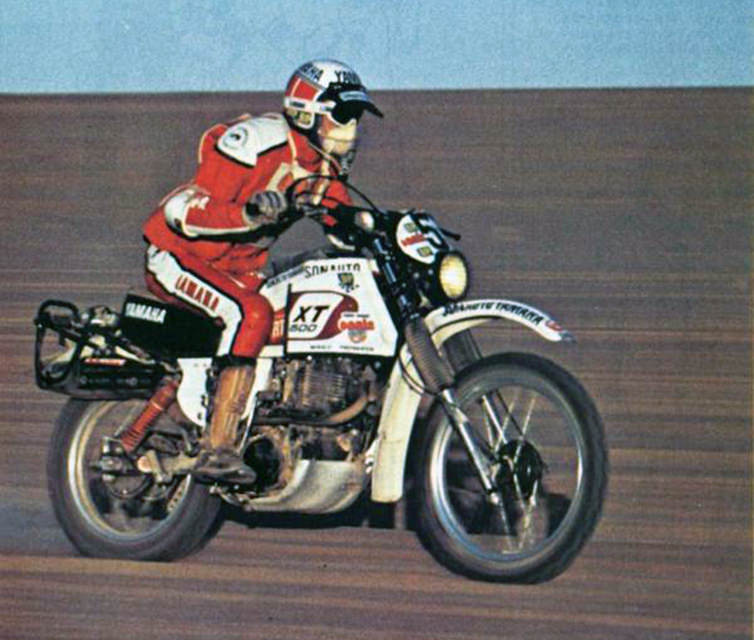

1976年生まれ|XT500

ヤマハが初めて造った4stビッグオフモデル。1万回キックテストなど軽量化と同時に耐久性も重視し非常に高い評価を獲得。パリダカ初代王者に輝いた後にSRへと転生する。

関連ページ:XT500(1E6)/SR400の系譜

1977年生まれ|KL250

カワサキが初めて造った4stオフロードバイク。モトクロッサー譲りのフレームと足回りを装備しており初代にして高い走破性を兼ね備えていたKLXシリーズの始まりとなるモデル。

関連ページ:KL250(KL250A/C)/KLX250の系譜

1978年生まれ|SR400

アメリカからの要望で造ったXT500のスクランブラー(ダートトラッカー)モデル。度重なる生産終了危機を乗り越えてきてたバイク界の生けるレジェンドはこの年に生まれた。

関連ページ:SR400(2H6)/SR400の系譜

【その他】

・CBX(CB1/SC03/SC06)

・Z1300(KZ1300A)

1979年生まれ|Z400FX

望まれていたものの長らく不在だった四気筒400ccの声に応える形で登場した羨望のZ。一度は生産終了したもののデザインの良さから再販された歴史があるモデル。

関連:Z400FX(KZ400E)/ZEPHYRの系譜

【その他】

・CB750F(RC04)

・GS1000S

1980年生まれ|RZ250

市販レーサーTZ250を公道向けにした2stスーパースポーツ。風前の灯火だった2st最後の華として造られたものの爆発的な人気となったことで2st全体を押し上げ80年代2st黄金期を築く第一歩になったモデル。

関連:RZ250(4L3)/TZR250Rの系譜

【その他】

・CBX400F(NC07)

・GSX250E(GJ51B)

・POCKE/VOGEL(4U1/7)

1981年生まれ|GSX1100S KATANA

デザイン面に課題を抱えていたスズキがデザインコンペをキッカケに開発したフラッグシップ。ドイツのケルンショーで発表された際あまりにもインパクトがあった事からケルンの衝撃と称されたモデル。

関連:GSX1100S KATANA/KATANAの系譜

【その他】

・モトコンポ(AB12)

・XJ750(5G8)

1982年生まれ|VT250F

勢いづく2stに対抗する形で登場した4ストVツインクォータースポーツ。35馬力を叩き出すエンジンはもちろんフロント16インチやプロリンクなど本気度MAX仕様だったモデル。

関連:VT250F(MC08)/VTRの系譜

【その他】

・GSX750S(GS75X)

・VF400F(NC13)

1983年生まれ|RG250ガンマ

セパレートハンドルとアルミフレームそれにフェアリングと初めてレーサー装備を完備して登場。レーサーレプリカブームの火蓋を切って落とす存在となったモデル。

関連:RG250Γ(GJ21A)/RGV-Γ250の系譜

【その他】

・CBR400F(NC31)

・GB250CLUBMAN(MC10)

・GSX-R(GK71B)

・JOG(27V)

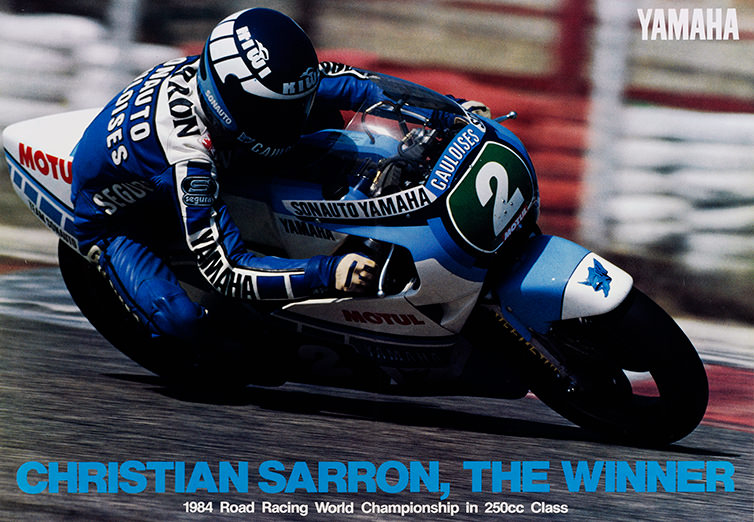

1984年生まれ|GPZ900R

世界最速を掲げた元祖Ninjaでありその後のカワサキの方向性を決定づけるほどの影響を与えたモデル。最初は思ったほどの人気は出なかったものの映画トップガンに取り上げられた事を契機に20年近く販売されるロングセラーとなった。

関連:GPZ900R(ZX900A)/ZX-14R/GTRの系譜

【その他】

・FZ400R(46X)

・750TURBO(ZX750E)

・KR250(KR250A)

1985年生まれ|Vmax

V4エンジンによる遠慮知らずの加速力を持つ怒涛のドラッガー。そのわりにフレームは直ぐ走るのも困難なほどフニャフニャだったためプロライダーですらアクセルを全開にする事は出来なかった。

関連:Vmax1200(1FK~)/VMAXの系譜

【その他】

・FZ750(1FM)

・FZ250PHAZER(1HX)

・TZR250(1KT)

・SEROW(1KH)

・GSX-R750(F/G/H)

・GPZ400R(ZX400D)

1986年生まれ|NSR250R

2stに消極的だったホンダが2stのヤマハ打倒のために出したレーサーレプリカ。GPレーサーの名前を冠しているだけありデザインも性能も本物で、しかも乗りやすかった。

関連:NSR250R(MC16)/NSR250Rの系譜

【その他】

・FUSION(MF02)

・FZR250(2KR)

・GSX-R1100(GV73A)

1987年生まれ|VFR750R

ワークスレーサーRVFのレプリカとして登場した通称RC30。打倒ワークス精神で造られた側面があり、構造も速さもそして価格も市販車の域を越えていた世界市販車レースの初代王者。

関連:VFR750R(RC30)/VFRの系譜

【その他】

・GPX250R(EX250F/G)

・NSR50/80(SC10/HC06)

・TW200(2JL)

1988年生まれ|アフリカツイン

砂漠を優雅に駆け抜ける姿から砂漠の女王と称されたダカールラリーを四連覇をレーサーNXRのレプリカモデル。当初は限定モデルだったが人気が出たことで定番化した。

関連:Africa Twin(RD03/04/07)/Africa Twinの系譜

【その他】

・CBR400RR(NC23)

・STEED400(NC26)

1989年生まれ|ZEPHYR

レーサーレプリカブームに一石を投じたオールドスタイルのネイキッド。数年で時代をネイキッドブームへと引っくり返すほどの影響力を与えたモデル。

関連:ZEPHYR(ZR400C)/ZEPHYRの系譜

【その他】

・Bandit250(GJ74A)

・Bandit400(GK75A)

・ZXR400R(ZX400H/J)

・KDX200SR(DX200E)

1990年生まれ|CBR250RR

猫も杓子もレーサーレプリカに乗るのが当たり前だった時代を象徴するマルチクォーター250の代表格的なモデル。非常に乗りやすかった事もあり老若男女問わず人気だった。

関連:CBR250RR(MC22)/CBR250RRの系譜

【その他】

・ZZR1100(ZX1100C)

・ZZR250(EX250H)

・KSR(MX050/080)

1991年生まれ|BALIUS

レーサーレプリカの強心臓とグラマラスなボディを持つ250ネイキッド。名前の由来はギリシャ神話に登場する名馬から。

関連:BALIUS(ZR250A)/ZXR250Rの系譜

【その他】

・Goose(NJ46A/NK42A)

・NS-1(AC12)

1992年生まれ|CB400SF

400シリーズの王者であり王道であり教習車として多くの人にバイクの運転を教えた名車。四気筒でオールドスタイルで400ccで足付きも良くてスポーツ性もあるという日本人の為にだけ存在するようなモデル。

関連:CB400SF(NC31)/CB400SF/SBの系譜

【その他】

・エストレヤ(BJ250B)

・CB1000SF(SC30)

・CBR900RR(SC28)

・DJEBEL250(SJ44A)

・GSX400S KATANA(GK77A)

・NR(RC40)

・DT200WR(3XP)

1993年生まれ|KLX250SR

まだまだ2stが人気だった時代に登場した戦う4st。キャッチコピー通り2stに勝てるポテンシャルを持たせるために利便性を全てかなぐり捨ててた潔い半身モトクロッサーの初代KLX250。

関連:KLX250SR/ES(LX250E/F)/KLX250の系譜

【その他】

・XJR400(4HM)

・DJEBEL200(SH42A)

1994年生まれ|TZM50R

12インチスポーツ最速(打倒NSR50)を掲げて造られたヤマハの超本気原付。エンジンはもちろん足回りも原付にあるまじき豪華仕様だった。

【その他】

・GSX400インパルス(GK7AA)

・XJR1200(4KG)

・ZX-9R(ZX900B)

1995年生まれ|GSF1200

威風堂々さが求められるジャンルにも関わらずそれよりもスポーツ性を追求したカットビ系ネイキッド。ひっくり返るビッグネイキッドの異名を持つも開発者いわくこれでも大人しくした方との話。

関連:GSF1200/S(GV75A/B)/Bandit1250の系譜

【その他】

・ZX-6R(ZX600F)

・XR250/BAJA(MD30)

・MAJESTY(4HC)

・ボルティー(NJ47A)

1996年生まれ|XVS400ドラッグスター

もともとクルーザーのデザインに定評があったヤマハが出した新世代400クルーザー。あまりの完成度の高さと人気っぷりから敢えて選択肢から外す人が居るほどだった。

関連:DS4/DSC4(4TR)/DS4/DSC4の系譜

【その他】

・ZRX1100(ZR1100C/D)

・VTR1000F(SC36)

・HORNET(MC31)

・CBR1100XX(SC35)

1997年生まれ|VTR

長い歴史を持つVTシリーズの最終形態。クラス最軽量によるスポーツ性だけでなく、熟成され故障知らずなエンジンが好評でバイク便やジムカーナなど道具として酷使される世界でも御用達となった。

関連:VTR(BA-MC33)/VTRの系譜

【その他】

・リトルカブ(C50)

・TL1000S(VT51A)

1998年生まれ|YZF-R1

性能とデザインの両面でスポーツ界に革命をもたらしたモデル。ライトウェイトスポーツと言われていた排気量の常識を押し上げ、リッターSSというジャンルを築くキッカケになった。

関連:YZF-R1(4XV)/YZF-R1の系譜

【その他】

・D-TRACKER(LX250H/J)

1999年生まれ|HAYABUSA

独創的デザインと時速314km/hというWパンチで世界中を騒然とさせたモデル。あまりにもクレイジーだと欧州で物議を醸し、販売差し止めをチラつかされた事で299km/h規制を生むことになった。

関連:GSX1300R HAYABUSA(X/Y/K1~7)/HAYABUSAの系譜

【その他】

・SV650/S(VP52A)

・YZF-R6(5EB)

2000年生まれ|VTR1000SP

世界市販車レースでVツイン優遇措置が取られた事で造られたレース前提開発のホモロゲーションモデル。鬼(ホンダ)に金棒(Vツイン)となりレースを席巻した事で大人気ないと言われるほどだった。

関連:VTR1000SP-1(SC45前期)/VTR1000の系譜

【その他】

・FORZA(MF06)

・ZX-12R(ZX12000A/B)

2001年生まれ|GSX-R1000

今も続くGSX-R1000の初代となるモデル。伝統の750モデルを無理やり1000ccにしたような形で圧倒的な軽さと速さだった事からストックレースでは世界問わずこれ一択状態になった。

関連:GSX-R1000(K1/K2)/GSX-R1000の系譜

【その他】

・TMAX(5GJ)

・FJR1300(5JW)

・APE100(HC07)

・GSX1400(GY71A)

2002年生まれ|GSX1400

スズキが出した最大排気量のビッグネイキッド。1985年から続いた油冷(SACS)エンジンを搭載した最後のモデルとなった。

関連:踏みにじられたプライドGSX1400(GY71A)/系譜の外側

【その他】

・バンバン200(NH41A)

・KSR110(KL110E)

2003年生まれ|CBR600RR

ミドルスポーツが加熱した事で造られたモデル。スーパースポーツらしい速さやハンドリングだけでなくセンターアップマフラーというデザイントレンドまで造り上げた。

関連:CBR600RR(PC37前期)/CBR600RRの系譜

【その他】

・Z1000(ZR1000A)

2004年生まれ|ZX-10R

カワサキが最初に作ったリッタースーパースポーツ。のちに市販車最速の称号をほしいままにすると言っても恐らく誰も信じないほど斜め上を行く玄人好みのモデルだった。

関連:ZX-10R(ZX1000C)/ZX-10Rの系譜

【その他】

・VALKYRIE RUNE(SC53)

・CBR1000RR(SC57)

・DR-Z400(SK43A)