「原付の最高速が30km/hなんて間違っている」

という止むことのない問題というか問い合わせ。

少し検索してネットニュースなどを読み漁ったところ、アンケート結果でも約80%の人間が

『30km/h規制は不要』

と答えられていました。

・時代に即していない

・理不尽でかわいそう

・逆に危ない

・白バイの餌

などなど非難轟々ですが

「じゃあなんでそうなっているのか」

という根拠というか運転免許及び取締を担っている警察庁の言い分を聞くと納得する人も居ると思うので書いていきたいと思いますが、最初にザックリ要約した答えを言うと

「これが妥当だから」

というのが答えなんです・・・何が妥当なんだと怒り心頭かも知れませんがお付き合いを。

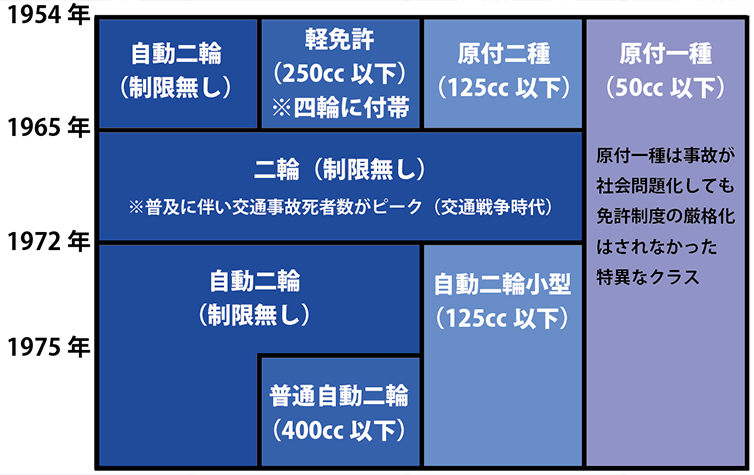

そもそも原付免許(50ccまでの運転免許)がいつ誕生したのかというと1952年で

『第一種(50ccまで)許可』

という現在の原付一種に通ずる許可証が最初。30km/h規制もこの時に定められました。

そこから更に1955年に試験が必要な今の

『第一種原動機付自転車免許』

へと変更。これが原付免許の始まりになります。

余談ですが原動機付二輪ではなく”原動機付自転車”という名前になってるのは、この免許が誕生した頃の50cc原付はカブF号のように自転車にエンジンとゴムベルトを後付して乗るバイクモーターがメジャーだったから。

ちなみにこの自転車スタイルが滅んだのは1958年にスーパーカブが登場した事が要因。

話を戻すと、一方で51cc以上の免許区分はなかなか目まぐるしい変化を繰り返しており現在では

・大型自動二輪(排気量無制限)

・普通自動二輪(400ccまで)

・小型自動二輪(125ccまで)

と細かく区切られています。

これほどまでに細分化した理由はもちろん事故が増えたから。

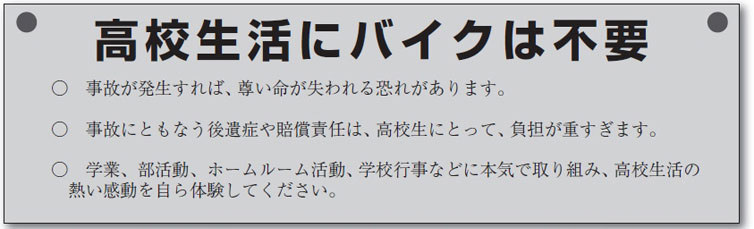

しかしその中で原付一種だけはどれだけ環境や性能が変わろうと1955年からずっと

「1日で簡単に取れて簡単に乗れる」

という立ち位置だった。

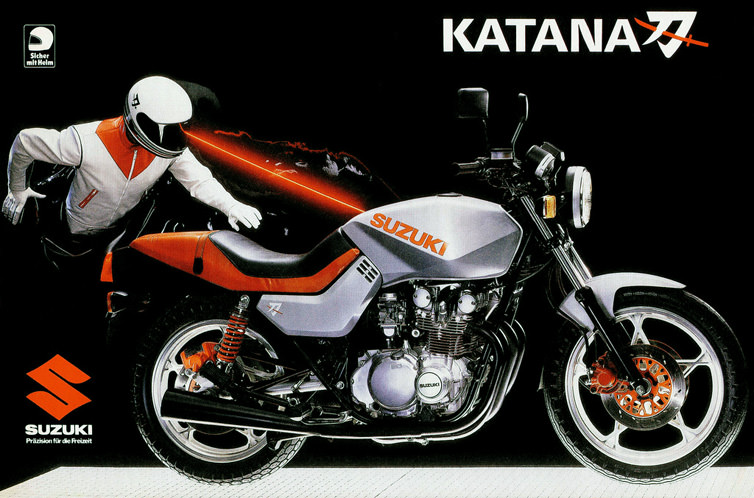

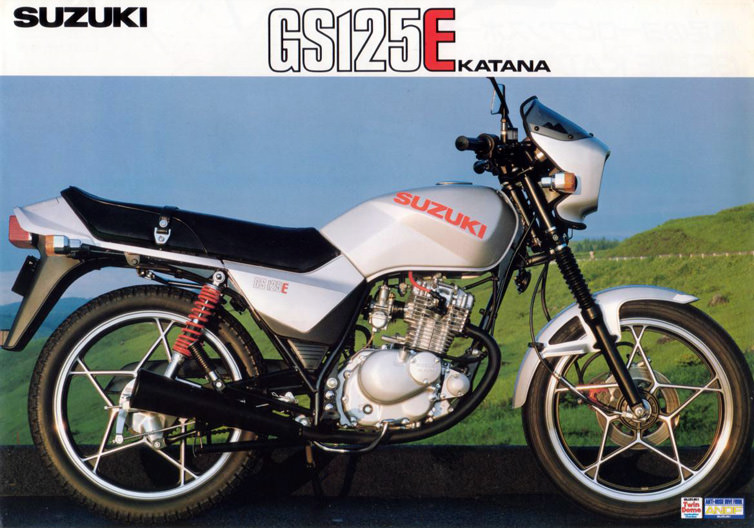

70年代後半のゼロハンブーム(50ccで100km/h弱も出るバイクが急増)で若者の事故が増えようと、80年代のファミバイブームで主婦の事故が増えようと、まるで聖域かのように運転免許制度が大きく見直される事はなかった。

この理由は警察庁も原付一種がそれだけ多くの人の足として重宝されている(お財布的にも時間的にも)最も優しい公道を走れる機械装置だという事を理解しているから。原付一種を厳しくすると困る人、交通弱者が多く出ることを分かっているから厳格化しないんです。

皆さん道路交通法というと違反や罰金というイメージが真っ先に来ると思うんですが

『安全と円滑』

といって要するに捗るようにする役割もあるんですね。

【道路交通法 第一条】

この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

しかし円滑と同時に交通事故を防ぐ”安全”も重要だから

「30km/hまでしか出しちゃ駄目だぞ」

という特例に近いルールを設けているというわけです・・・が

「せめて40km/hまで許してやれよ」

と思われている方も多いかと。

20km/hと30km/hはそうでもないですが30km/hと40km/hは雲泥の差がありますよね。痛いほど気持ちは分かるんですがこれにもちゃんと根拠があるんです。

「30km/hが事故の命運を分けるボーダーライン」

という根拠です。

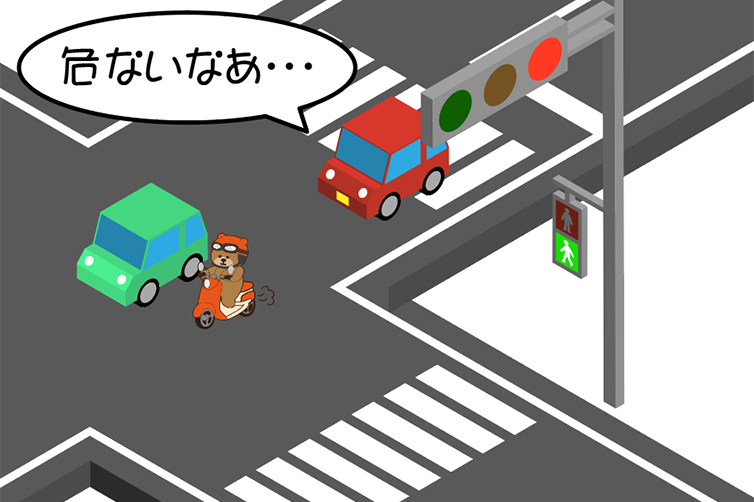

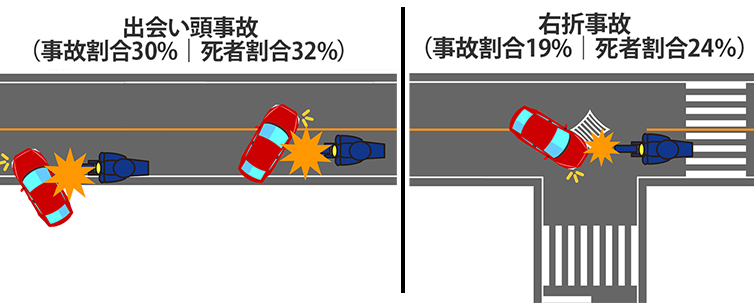

原付は遅すぎて逆に危ないという意見がよく言われていますが、恐らくそういう方が想像されている危険性というのはこういう形じゃないかと思います。

追い越しによる巻き込みや追突ですね。確かにこれも死角に隠れがちになるから危ないのは事実。

特にクルマ乗りの方がこれを危惧されていると思います。何故ならクルマで最も多い事故は追突だから。

でもクルマとバイクの相互事故で危ないのはこれじゃない。事故の原因ページでも書いたんですが、バイクで最も多くまた最も危険な事故はクルマとの正面衝突なんです。

どうして正面衝突が危険なのかといえば、速度がそのまま衝撃として自分に跳ね返ってくるから。

どうして正面衝突ばかり起きるのかといえば、クルマがバイクを見落としてしまうから。

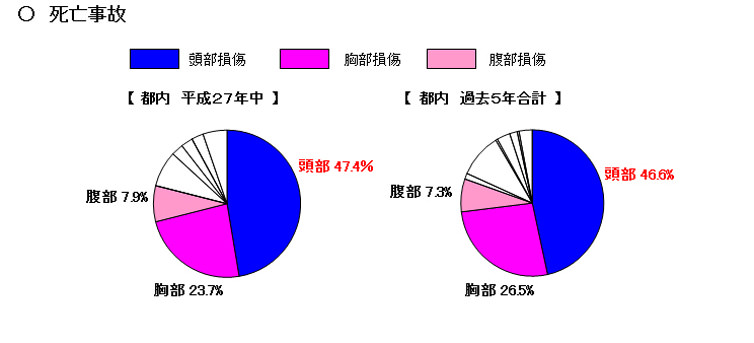

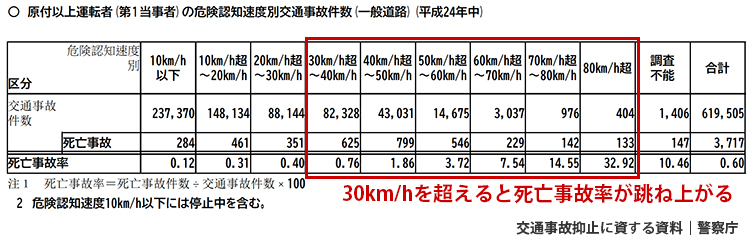

それを考慮したうえで見てほしいのが下記の速度別危険認知度(事故直前に出していた速度)の統計。

30km/hを超えると死亡事故率が跳ね上がっているのが分かると思います。

まして原付は筆記受かっただけで放り出される上に、剥き出しで軽く小さいのでスピードを出すと非常に危険。

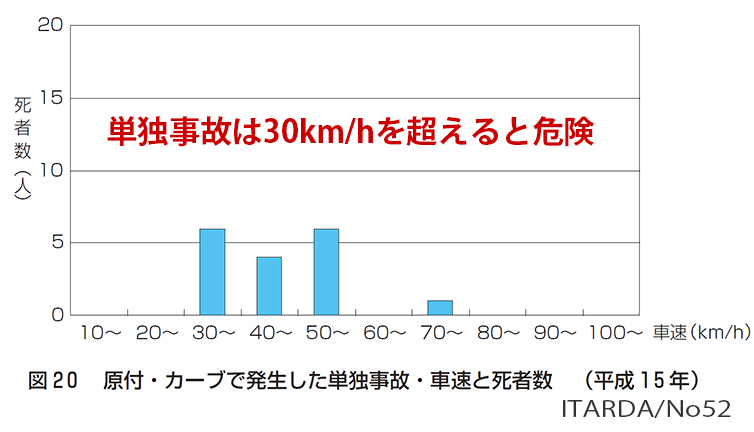

ちなみにこれは単独事故でも同様の結果が出ています。

30km/hを超えると事故全体の割合が少ない単独事故ですら亡くなってしまう人が出てくる。

そのため医療の世界でも30km/h以上での事故による怪我を

『高エネルギー外傷』

といって軽傷に見えても注意が必要だとしています。

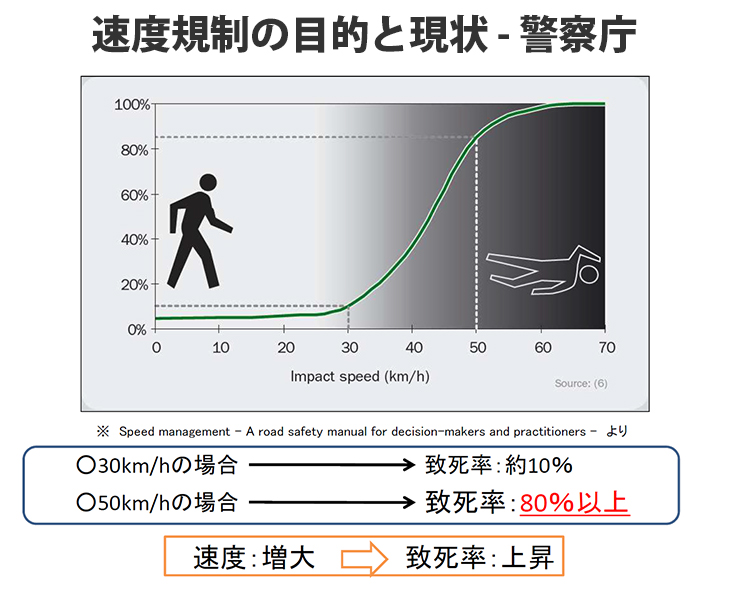

更にダメ押しとなるのが歩行者が死傷してしまう事故と速度の関係。

これまた30km/hを境に跳ね上がっているのが分かるかと。

原付一種の速度上限が30km/hとされている根拠はこれら。こういった事を予防するために30km/hになっている。

最後に纏めると原付一種を”安全と円滑”その両方を尊重する必要がある道路交通法に沿わせる、妥当性を持たせる為に出した結論が即日発行と30km/hの速度規制。

「原付一種が30km/hに制限されているのは取得が容易で簡単に乗れるからであり、取得が容易で簡単に乗れるのは30km/hまでしか速度を出すことを許されないから」

というわけです。