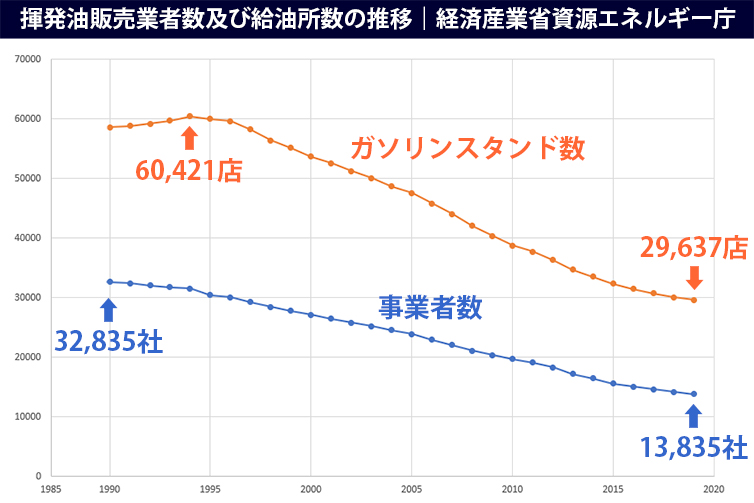

皆さんガソリンスタンド(正式名称サービスステーション)がものすごい勢いで減ってるのをご存知でしょうか。

資源エネルギー庁の調査によると2010年前後が一番酷く

『一日あたり4店が閉店または廃業』

という恐ろしいペースで、現在も歯止めがかからず2019年には遂にピークだった1994年の半分以下にまで減りました。

いち消費者の立場からすると

「テレビCMもやってるインフラ事業なのに何故」

と思うところですが、それについて時系列でザックリ簡単に調べ上げた事を元に解説していきたいと思います・・・結構長いです。

『1.キッカケは規制緩和』

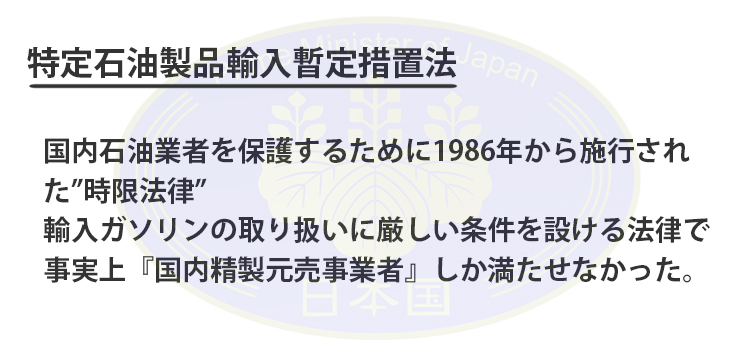

ガソリンスタンドの減少が始まったのは1990年代半ば。精製から小売まで支配下においていた日本政府が

・1990年 SS建設指導と転籍ルールの廃止

・1996年 特石法廃止(輸入ガソリン解禁など)

・1997年 供給元証明制度の廃止

・1998年 セルフスタンドの解禁

・2001年 石油業法(政府による需要調整)の廃止

などなど国の手から離す規制緩和、簡単に言うと民営化みたいな事を約10年かけて行いました。

これは鎖国的な姿勢を国際エネルギー機関IEAに怒られた事もあるんですが

「消費者のために競争市場にしよう」

という狙いが主な理由。

その狙い通りガソリン市場は外資系の輸入ガソリンとセルフ解禁を主体として競争が起こったんです・・・が、その競争が政府の目論見を超えるほど小売間で激化。

それまでガソリンスタンドは1L辺り20円前後の利益(粗利)を得ていたんですが、競争により僅か数年で半分に下がり終いには

『1L辺り3円以下の利益』

という通常の小売業ではありえないほど異常な薄利になってしまった。

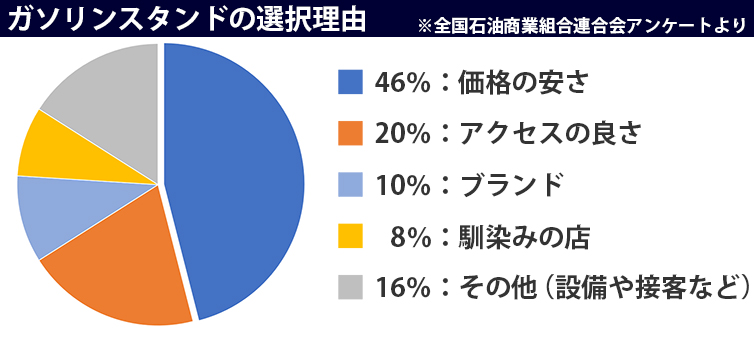

この原因は商品がガソリンという横並びな物である事にあります。

「一番良いガソリンを入れたい」

なんて思う人はあまり居ないですよね。

「一円でも安いガソリンを入れたい」

と思う人が大半でしょう・・・だって違いなんてほとんど無いんだから。

よく言われるコモディティ化(横並びによる価値の低下)の典型なんですが、その結果がこの異常な価格競争とそれに伴う収益の悪化を招いた。

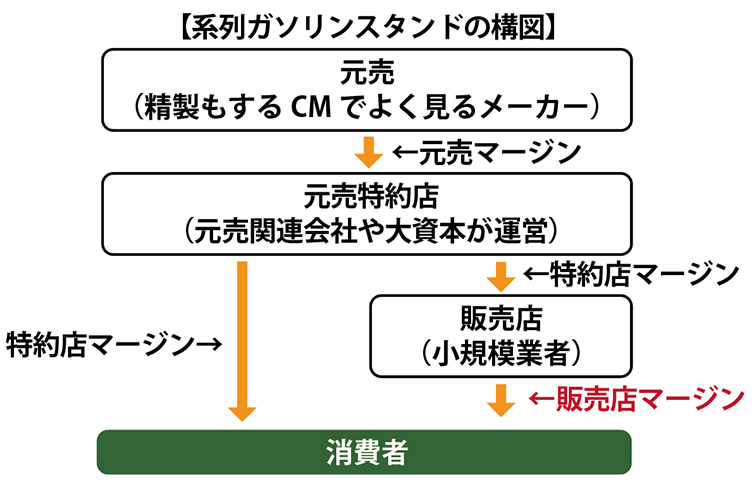

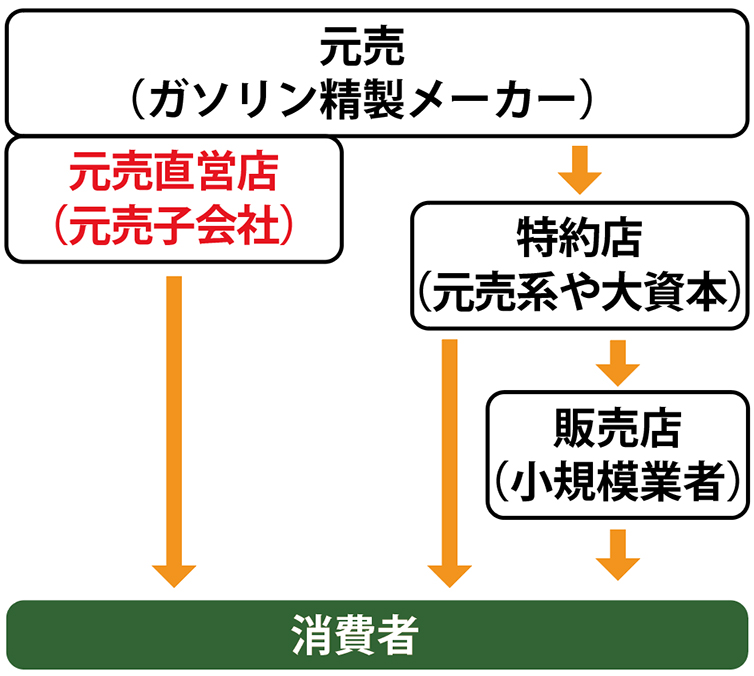

この煽りを最も受けたのが全ガソリンスタンドの半数以上を占めていた1~2箇所での小規模経営をしていた元売系列ガソリンスタンド。

『三者店』

と業界用語で言われている系列末端の小規模販売店になります。

※元売というのはガソリンスタンドに大きく掲げられていたり、テレビCMでよく見かける誰もが知る企業のこと。バイクで例えるとメーカー。

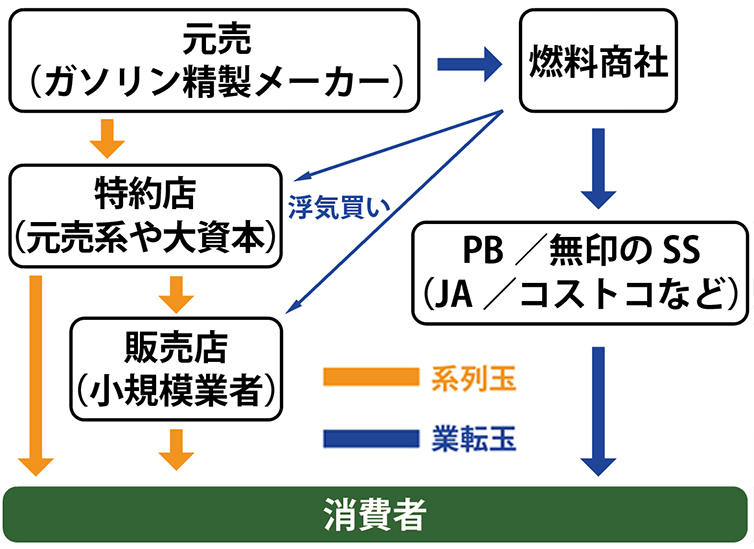

小さいガソリンスタンドは販売量も少ないので仕入れは元売からではなく各地方に全体の20%ほどいる

『二者店』

と呼ばれる特約店、バイクで例えるところの正規ディーラーみたいな所からガソリンを仕入れるようになっている。これは元売が小さい所の面倒を特約店に委託しているような形だからなんですが、当然ながら三者店は特約店(二者店)のマージンも課せられてしまう。

しかも特約店は何店舗も自社スタンドを経営しているのが当たり前なので、価格勝負が過熱するほど小さい販売店は当然ながら勝てない。

これが結果として

消費者「小さいガソスタは高いなあ」

販売店「特約店と同値にしたら大赤字」

という形を生み出してしまい小規模のガソリンスタンドはどんどん廃業に追い込まれていく事になったという話。

『2.命綱が切れる』

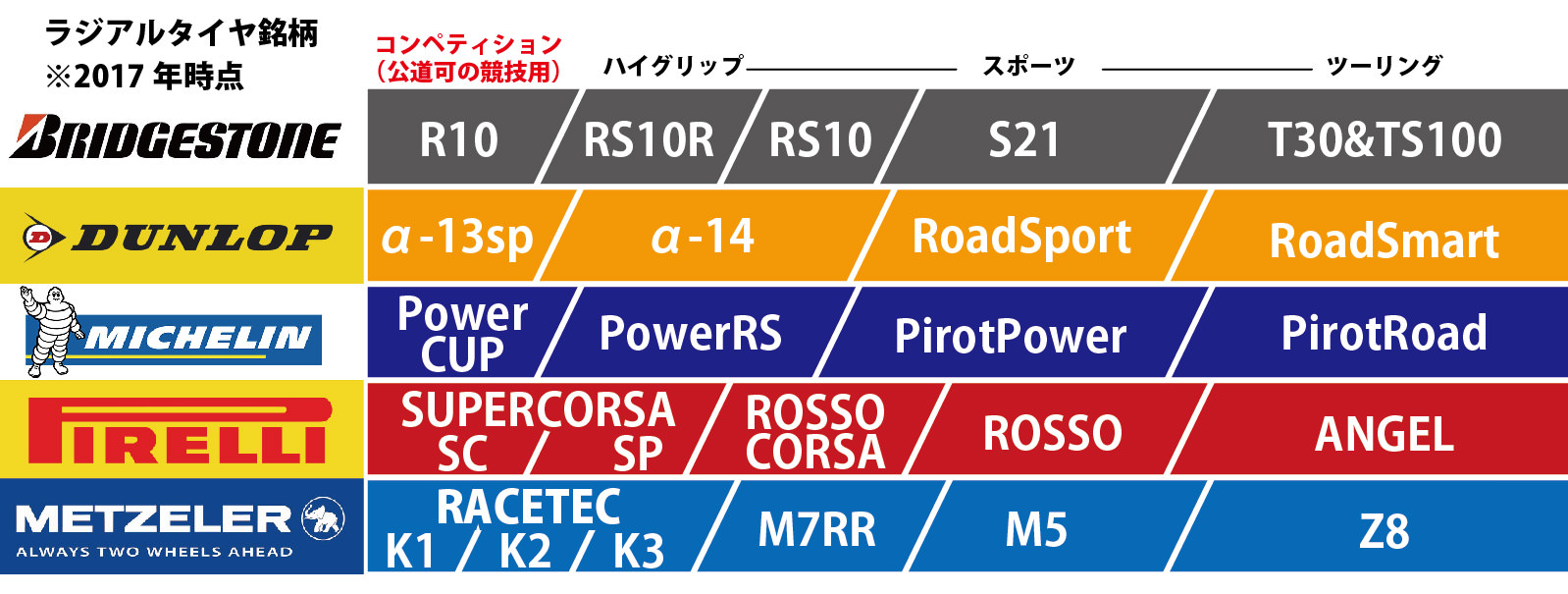

それでもなんとか踏み留まっている小規模のガソリンスタンドもありました。そういう所がどうやって食いつないでいたかというとガソリン以外の商品。

タイヤやバッテリーや洗車などカー用品を始めとしたガソリン以外の商品を売ることでなんとか持ちこたえていた。

持ちこたえていたというかガソリンスタンドにおける売上高の20~40%ほどを占めており

「これが小規模ガソリンスタンドの命綱」

と言っていいくらいの状態でした。何故なら何度も言いますがガソリンを売っても儲からない時代になったから。

洗車やコーティングの大きな看板を掲げてわざわざ人目に付く場所で作業をやってるガソリンスタンドが多かったり、ATフルードや水抜き剤などの押し売りをされた事がある人も多いかと。

それにはこういうガソリンスタンドなりの背景があったからなんですね。

「うちはガソリンスタンドだけどガソリン以外の商品買って」

という何とも言えない環境なんですが、無情にも2000年代に入るとそれすら崩壊する。

『大手カー用品店やネットショップの台頭』

です。

これらの登場により多くのガソリンスタンドが命綱だった油外商品の売上を失ってしまった。

『日本のガソリンスタンド数減少の要因分析|桐野裕之さん(京都大学)』

の論文によると、このガソリンスタンドの油外商品売上低迷はガソリン利益の低下よりも多くのガソリンスタンドを閉店や廃業に追い込む事になったという話。

更に近年はリース会社や自動車ディーラーがメンテンスパックを用意しているのが当たり前なのでますます厳しい。

「うちが整備してるから勝手に触るな」

というシールが給油口やボンネット内に貼られてたりするパターンもあるんだとか。

『3.看板に潰される』

儲からないガソリンを売って何とかするしかない状況になったガソリンスタンドなんですが、その話をする上で欠かせないのが

『業転物』

という業界用語と存在。

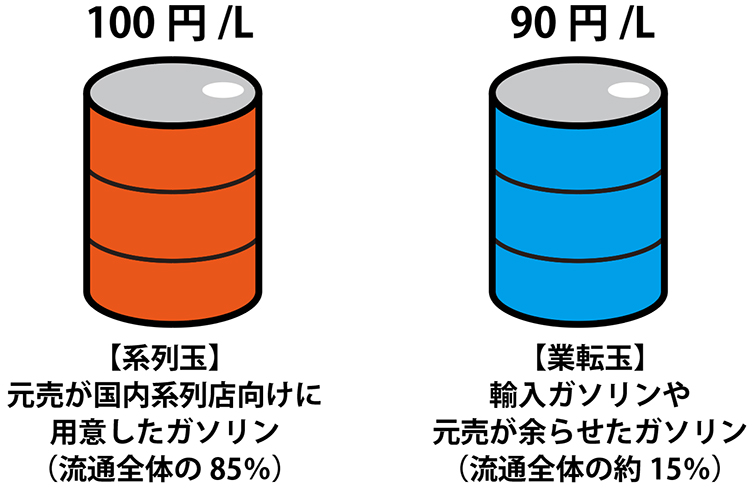

これは簡単にいうと元売各社の精製によって出た”余剰ガソリン”と海外から入ってくる”輸入ガソリン”の事。

品質に問題はないもののノーブランドの余り物みたいなガソリンなので卸値が相場より10円前後安いという一見するとガソリンスタンドにとってはありがたいと思える存在なんですが

「これが系列ガソリンスタンドを苦しめる諸悪の根源」

になります。

何故なら系列のガソリンスタンドはガソリンの価格競争が激しいにも関わらず業転玉より高い

『系列玉』

という元売が系列向けに精製したガソリンでの競争を余儀なくされていたから。

どうして系列店は業転玉を仕入れないのかといえば

「系列店は元売から看板を借りてる立場だから」

です。

つまり余り物である業転玉の方を仕入れると元売からの印象が悪くなってしまうので

・系列玉の卸値を上げられる

・認定店(検査免除)の優遇措置から外される

・最悪お店の看板を取り上げられる

などの恐れがあった。

もちろん全く仕入れていないのかというとそうでもなく少し業転玉を入れて系列玉を薄める”浮気買い”という行為をしているところもありましたが

「所属する系列の業転玉を仕入れる事はご法度」

でした。

じゃあ業転玉は主に何処に流通しているのかというと、元売の看板を借りていないプライベートブランドや無印のガソリンスタンド。

JAやコストコが有名ですね。こういう所が自ら業転玉を買い付けたり燃料商社から買い付けたりして販売している。

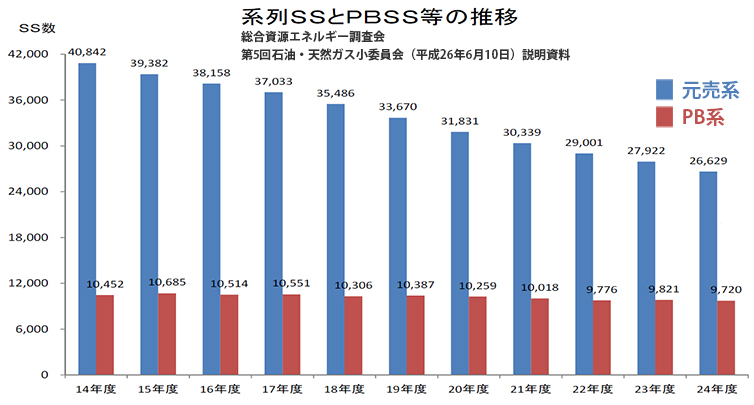

これらのガソリンスタンドが安いのはこういうカラクリがあるからで、その安さと規制緩和を武器にPBや無印といった非系列ビジネスが活発化し2010年代ごろには一大勢力に急成長。

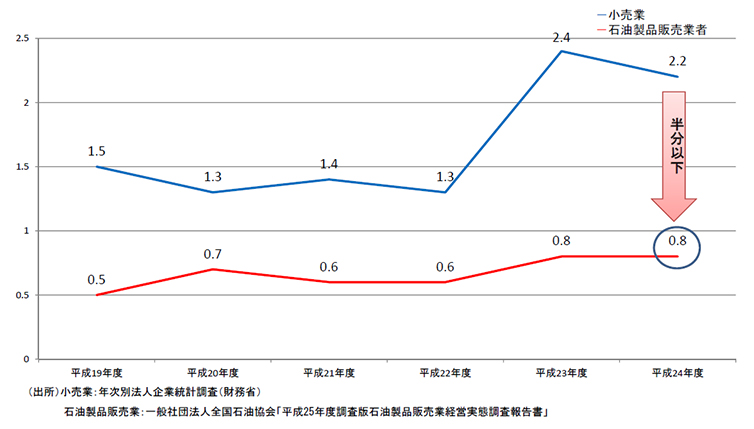

対して元売系列店は割高な系列玉という割高なガソリンでの価格対抗を余儀なくされ利益が更に低下。特約店マージンまで加えられてしまう系列末端の販売店に至っては

「うちの卸値より安値で売ってるよ・・・」

という始末で完全に白旗状態。

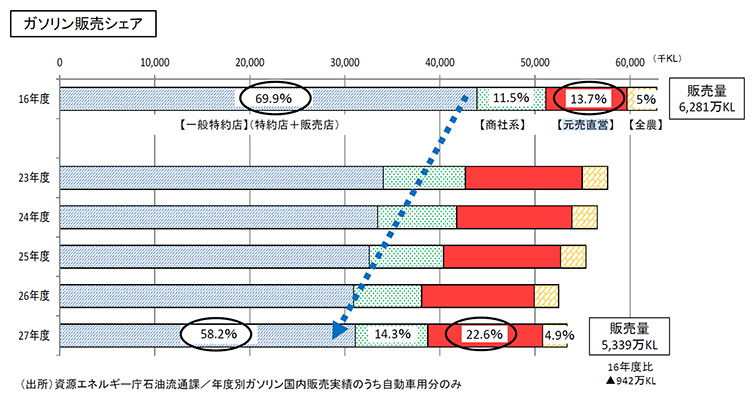

その結果がこの元売系列の一人負けグラフ。

正規店なのに卸値が相場より高くまた特約店によって卸値が違う(他所の卸値が分からない)不公平感と、業転玉は元売や元売系特約店が睨んでるので仕入れられないという状況から

「看板(所属する元売)に潰される」

なんて皮肉になってない皮肉が言われ、元売看板を下ろす(業転玉メインの無名になる)販売店も続出しました。

もちろん系列しか得られないメリットもあります。

代表的なのが

『バーター取引』

というやつで、異なる元売同士で共同油槽所を用意しておりガソリンを融通し合う仕組み。

これにより確かな品質のお墨付きガソリンが安定して供給される。

売るものが無くなったりするのはもちろん間違えて紛い物を売って消費者の車を壊す信用問題に発展する絶対にあってはならないですからね。

そして万が一そうなった時に

「怪しい業転玉入れて薄めてたでしょ」

と消費者だけではなく元売からも過失を問われたりするから。だから系列店側も渋々ながら系列玉を入れている面がある。

さて・・・ここまで読まれて恐らく多くの人が

「元売が諸悪の根源なんだな」

という考えを持たれていると思います。

何故ならこの問題の原因は系列玉と業転玉の価格差であり、それらを流してるのが何処かといえば元売(精製)だから。

つまり元売が業転玉を出さないようにすればこの問題は収まる・・・けど、そう簡単にいかないからこんな事態になってる。

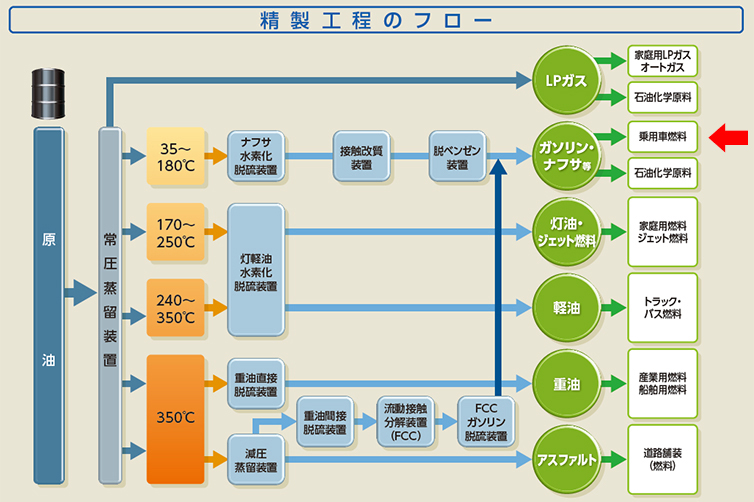

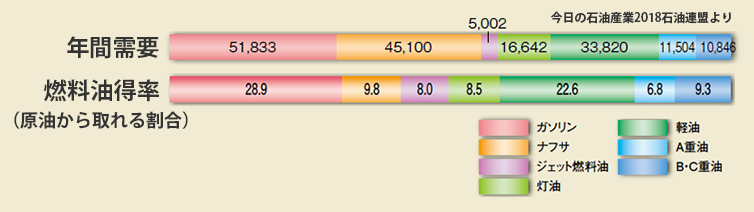

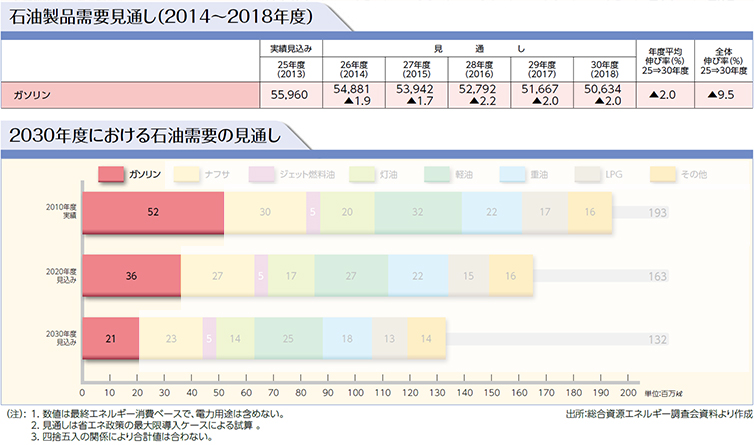

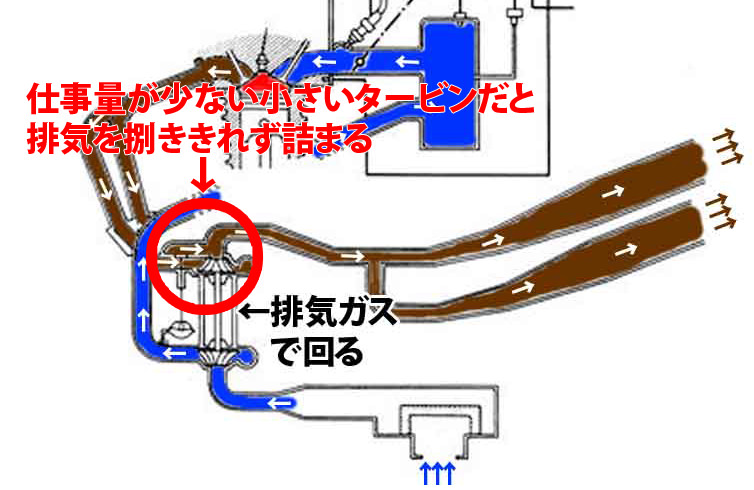

日本における元売は精製も兼ねているのが一般的なんですが、原料である石油はガソリンだけではなくアスファルトからLPガスまで同時に様々な石油系製品が生成される連産品という特性がある。

そのため

「ガソリンだけ精製する、精製しないという制御が出来ない」

という問題があるんです。

どうしてもガソリンを筆頭に余ってしまう石油製品が出てきてしまう。

そしてこれを保管しようにも廃棄しようにも莫大なコストが掛かってしまうので安値で商社に引き取ってもらうしかなく、それが業転玉になってしまうという話。

さらに元売各社は高度経済成長の波に乗って官民一体で大規模な設備増強をしており、それを維持するため生産を絞り辛いという問題を抱えています。(稼働率低下は業績悪化に直結するため)

系列玉で業転玉に価格対抗しないといけない系列小売側の言い分である

「過剰供給を止めない元売が悪い」

という意見もごもっともなんですが、元売側もこういう止むに止まれぬ事情がある。

その証拠に儲かってないのは小売だけではなく元売もそうで、元売も売上高はとてつもなく高いんだけど利益率は悪い。だから赤字を叩くのが珍しくなく、同じインフラであるコンビニや携帯大手三社なんかとは比べ物にならないほど厳しい世界なんです。

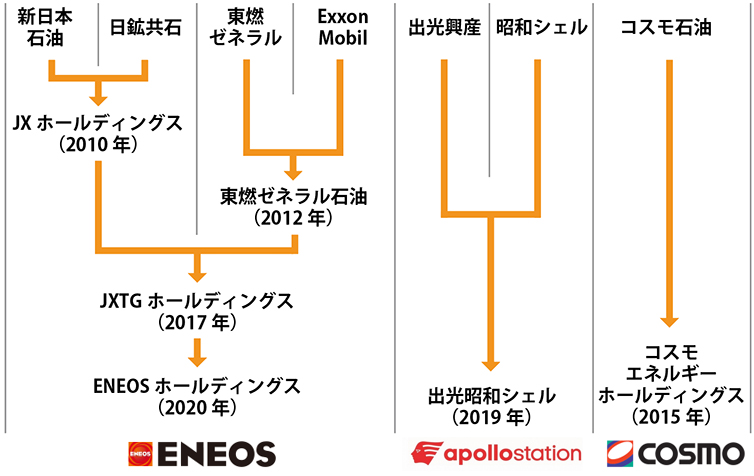

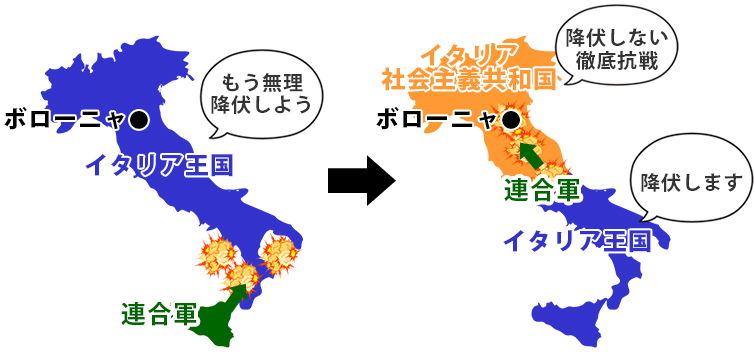

しかし流石にこれでは共倒れになってしまうという事で政府が元売に設備のスリム化を働きかけました。

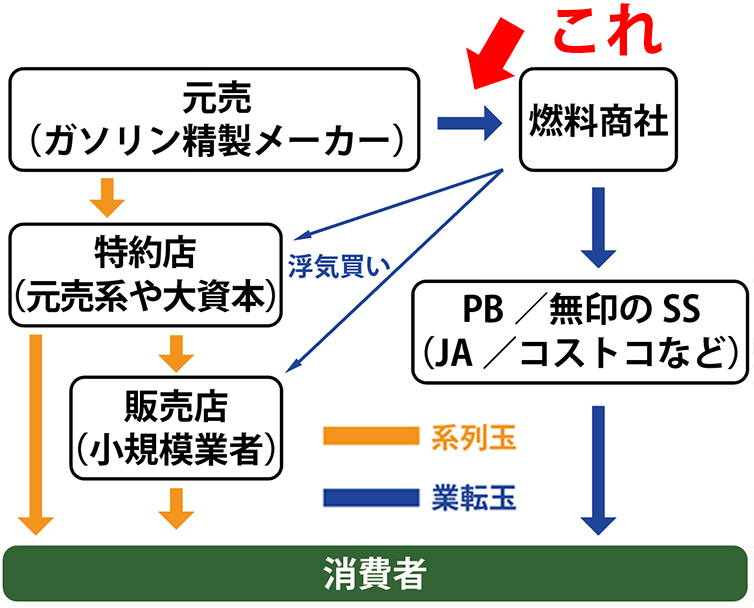

その流れで起こったのがこの大規模な合併。

かつて15社以上あった元売が合併や提携を繰り返し、今では3社ほどにまで減ったのはこの過剰供給是正による市場保護が大きな狙い。

中でも生産力はあっても販売力が無かったことから燃料商社に輸入ガソリン(つまり業転玉)をガンガン流していた某外資系元売が国内元売に吸収される形で手を引いた事が大きいという話があります。

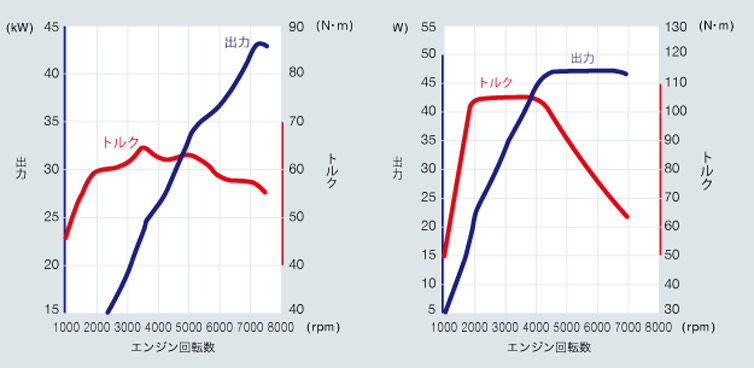

こうして2010年代になると業転玉の流通量が減った事で不当廉売に近かった状態も

『1L辺り10円前後』

にまで利益が回復し安定化。

ただこれにより業転玉をメインに売っていた非系列スタンドは仕入れることが難しくなった事で頭打ちになり閉店や廃業という別の理由で減っていきました。

さらに加えて公正取引委員会が2014年に

「自系列の小売が業転玉を仕入れても文句言うな」

と元売に釘を指したことで”一応”系列も業転玉を仕入れる事が可能になったため、系列と非系列の卸値差も縮まった。

これでめでたしめでたし・・・とはならず、これが新たな火種になってしまった。

【4.元売と小売の亀裂】

2020年時点でどうなっているのかというと・・・相変わらずガソリンスタンドは苦境にあります。

その要因の一つは業転玉をメインに売っていたPBや無印に代わる強力なライバルが現れたから。

『元売直営店』

です。

精製と卸をメインにしていた元売が自分たちでガソリンスタンド運営を手広くやるようになってきた。

少し古いデータですが価格競争が激しい都市部では既に約半数が元売直営ガソリンスタンドとの事。

自分で精製して自分で売るという系列店や販売店からするとたまったもんじゃない話なんですが、何故こういう事をやるようになったのかというと上で話した

『系列店も業転玉を仕入れる事が可能になった』

という事が要因の一つにあります。

何度も言いますが業転玉というのはあくまでも余り物なので系列玉と業転玉の供給バランスがコロコロ変わって不安定になる。

そうすると元売としては

「自社ブランドの安定供給先として信用ならない」

となるわけですが、しかし系列店に業転玉を入れるなと強く言えない。

じゃあどうするか・・・直営すればいい。直営なら100%系列玉に出来て需要も供給も安定するからです。

しかし普通にやっても採算は取れないから大量に需要がある大都市部に大規模な形で建つようになり、それが特約店や販売店を脅かすようになったという話。

ちなみに元売が安定供給先を強く求める理由にはガソリン需要の減少も大きく関係しています。

ガソリンの主な需要である車がHVを始め低燃費車が当たり前になったことでガソリン消費量は2005年をピークに減少の一途を辿っています。

昨今ではそれに加え全くガソリンを使わないEVまでもが存在感を高めつつありガソリンの需要が増える事は先ずない。

つまり元売としては減っていくパイの中において確実かつ安定的な供給先が欲しいわけで、そうした場合に間違いないのが自分自身がそうなるということ。

これに関連する形で現在業界で大問題になっているのが

『発券店値付けカード』

というやつ。

これは主に法人向けなどにカード会社やリース会社が発行するもので、このカードを出すと系列が同じなら何処で入れても同じ値段で入れる事が出来るカード。

このカードで給油するとガソリンを売ったのはガソリンスタンドではなくカード発行会社となり、給油したガソリンスタンドには給油代行手数料が入る仕組み。

問題となっているのはその給油代行手数料でこのカードを出されたガソリンスタンドは有無を言わさず

「5~7円/Lの利益」

という1990年代に起こった過剰競争によるマージン急落時と変わらない薄利になってしまう事。

これの一番最悪なパターンはいつも利用してくれていた太客が

「リース会社からこれで入れるようにしろと言われた」

とこのカードを使うようになるパターン。

それをされると今まで頻繁に来てお金を落としてくれていた優良客が一転してお金は落とさないのに頻繁に来る劣悪客になってしまうんですね。販売店は絶望するしか無い。

なんで元売はカード会社と結託してそんな事をするのかといえば、これも先にも言ったとおりガソリンの需要が減少の一途を辿っており顧客の囲い込みが最重要目標になっているから。

日本の元売は精製も兼ねているので販売力が落ちると自社が抱える大規模な設備に潰されてしまうから

『販売力の維持(供給量の維持)』

に血眼にならざる得ない面があり、こうなっているという話。

ただしこれ以上は直営店も増えないだろうとは言われています。理由は何度も言いますがガソリン需要は減る一方で、これ以上増やすと大きな負債となってしまうから。

最後に簡単に纏めると

1990年代

規制緩和による競争激化でガソリンの利益が低迷

↓

2000年代

大手カー用品店や通販の台頭で油外商品の利益が低迷

↓

2010年代

業転玉スタンドとの価格競争でガソリン利益が低迷

↓

2020年代

低燃費車の普及でガソリン消費量が低迷

↓

法律で義務化されている地下タンクの修繕費を払えない、赤字続きなどの理由で閉店や廃業するガソリンスタンドが続出

という感じ。

端的に表すと

「薄利多売と需要減少が原因で、元売も小売の面倒を見る余裕が無くなったから」

といえるかと。

※上記の話は分かりやすくするため省略している部分がありこれが全容ではない点は断っておきます

【余談 これは他人事じゃない】

「消費者としては安くガソリン買えるなら良いじゃん」

と思ってしまうところなんですが、ガソリンスタンドの場合ちょっと話が変わってる。

『給油難民』

という問題が出てきているからです。

ガソリンスタンドがどんどん減った事でいま自治体にガソリンスタンドが無い、もしくは1~2件しかないガソリンスタンド過疎地が全国各地に現れ始めてる。

「遠くまでガソリンや灯油を入れに行くのが大変な田舎のお年寄りの話ね」

とか思ってるなら大間違いですよ。

自分の地域で地震や台風などの災害が起こった時、近所のガソリンスタンドで長蛇の列が出来ていなかったですか。

国が危機感を持っているのはどちらかというとこっちの方。これも立派な給油難民の図なんです。

そしてガソリンスタンドが減っていく未来しかない以上、この問題は年を追うごとに酷くなるのが避けられない。

ガソリンを始めとした石油は国民のライフラインなので政府や自治体と元売や石油協会が一体となって改善を図っているものの、ガソリンスタンドはあくまでも民間企業なので限界がある。

『石油精製・流通研究会議事録|経済産業省』

を始めとした資料の意見を読むに、ガソリンスタンドの収益向上はこれから先も見込めない事が確定しておりコストコやコンビニに代表されるような経営モデルが存続の道として期待されています。

「商品一つとしてガソリンを売る小売業」

というアメリカやイギリスなどが既に取り入れてるスタイルです。給油に来たついでに店のレジに座ってる店員と一言二言やり取りする洋画あるあるを見たことがある人も多いかと。

そのために消防法の規制緩和も行なったのですが、政府が期待するほど普及していないのが実情。

・需要が増えることは絶対に無い

・初期投資と維持費に莫大な費用がかかる

・ガソリンという危険物

などの問題点から担い手として大きく手を上げる巨大民間企業はまだ居ないからです。

「過疎を起こしている全市町村にジャスコ作れ」

って話ですからそりゃ無理ですよね。

何故いまこれを取り上げたのかと言えば2020年初頭に起こったコロナによる連休需要の空振りで辛うじて生き残っていた多くのガソリンスタンドが大打撃を受けたから。この影響でガソリンスタンド過疎問題が10年加速したと言われています。

いつでも何処でも待ち時間ゼロで給油できる環境が当たり前と思っているけど、このままいくとそうじゃなくなる日が遠くない未来に必ず来る。

そう考えると内燃車を終わらせるのはEVやFCVの台頭ではなく、このガソリンスタンド減少かもしれない。

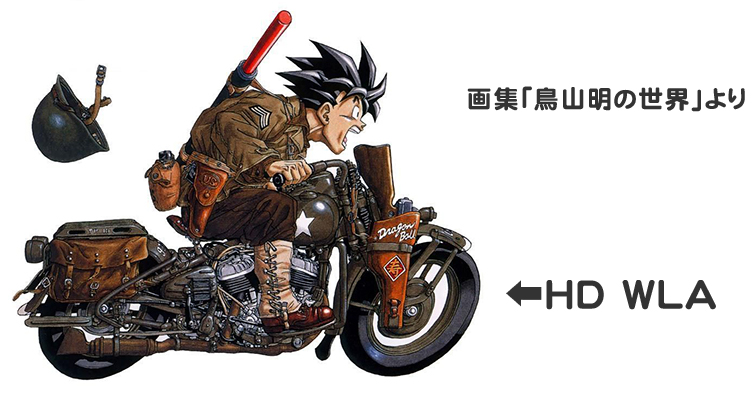

※おまけ

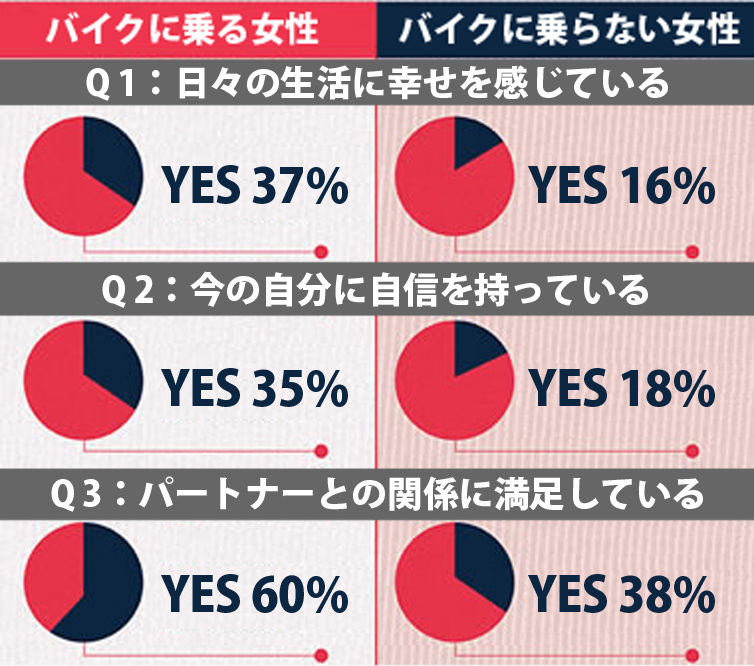

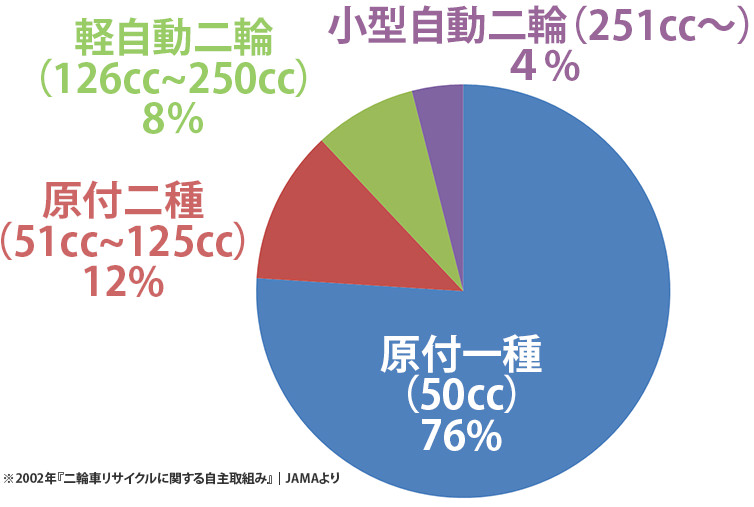

既に起こっている給油難民問題について今できる対策として満タン運動とかやってたりするんですが、バイクの系譜としては当たり前のように燃費が50km/L越えて細い道でも走れる原付二種、二輪免許を持っていないならそれ以上の燃費を叩き出す原付一種(50cc)を

「下駄車ではなく防災グッズとして買っておく」

という方法をオススメします。

【参照】

経済産業省|資源エネルギー庁|石油連盟

踏み留まっている販売店経営者様のお話