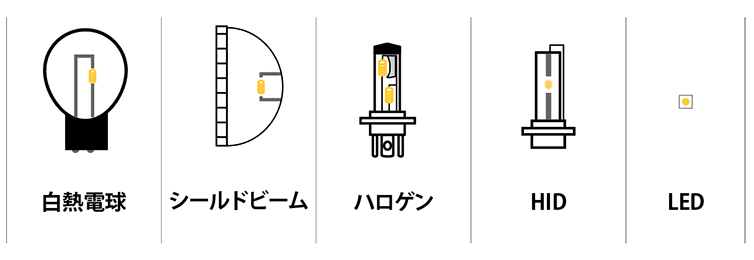

正式名称では『前照灯』とよばれるヘッドランプまたはヘッドライトの歴史についてザックリ書いていこうと思います。

・シールドやハロゲンを知らない

・愛車がH4じゃない事に憤りを感じている

・バイクでHIDが普及しなかった理由

・LEDなのに意外と暗い

・LEDの次に来るランプ

など心当たりのある方は長文ですが少しお付き合いを。

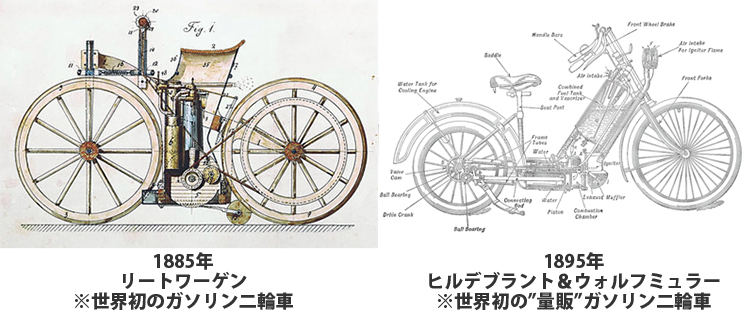

乗り物のためのランプの歴史というか概念が一番最初に始まったのは、ちょうど20世紀の始めからになります。

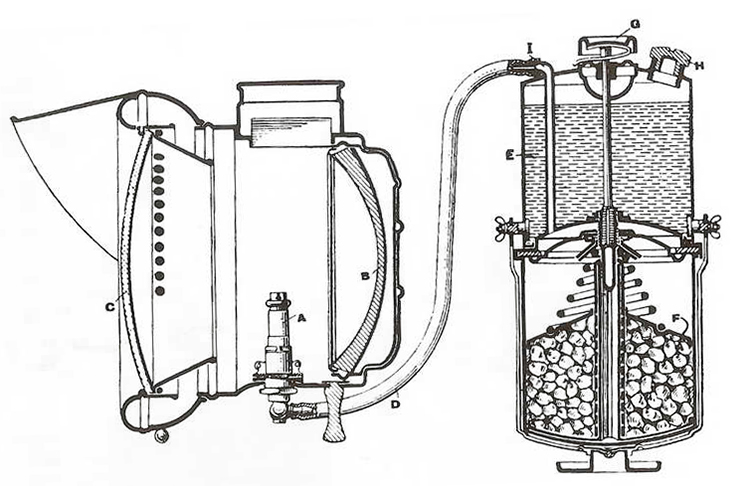

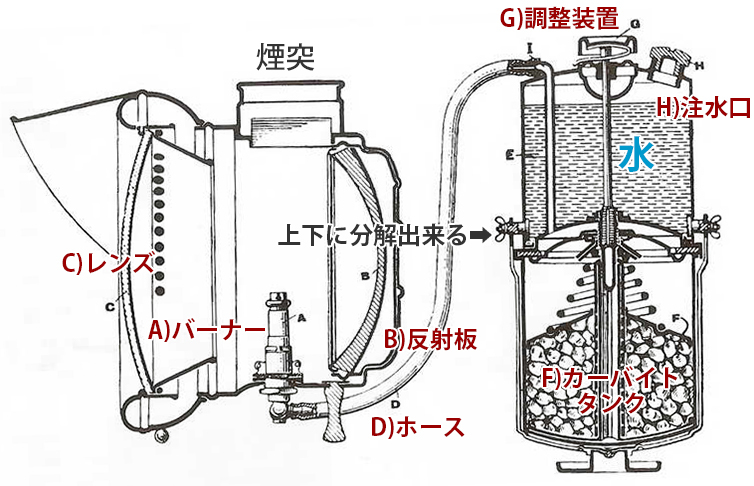

【1902年アセチレンランプ誕生】

これはカーバイド(炭化カルシウム)とよばれる炭化物に水を加えるとアセチレンガスと呼ばれる可燃性のガスが発生するのを利用してランプにする方式。

文字通り水を加えてガスを発生させ、開閉式になっているレンズを開けてバナーに火を付け閉じるガスバーナーと同じやり方で光を得ます。

このヘッドランプが生まれるまではロウソクや灯油ランプを括り付け、他の人に自分の存在を示す程度の明かりでした。

ではなぜアセチレンランプというそれ以上の明るさを持つライトが生まれたのかというと

・夜道でも走れるようにするため

・性能向上で速度が上がり先を照らす必要性が出た

というのが理由と言われています。

アセチレンランプはこう見えてロウソクや灯油ランプよりもかなり明るかったのですが、一方でバナーやレンズの定期的な掃除やカーバイドと水の補給が必要というデメリットがありました。

それでも明るさや雨風に強いという事もありこれに頼らざるを得なかったのが20世紀初頭、前を照らす前照灯の始まりでした・・・が

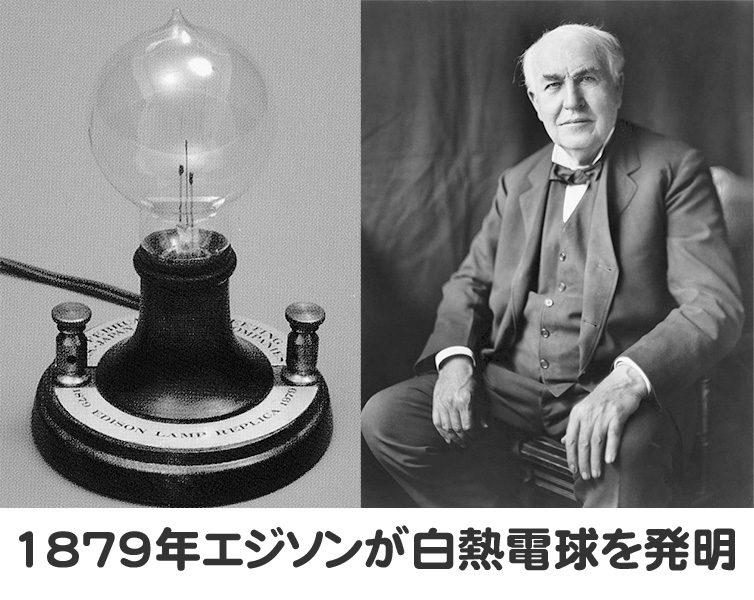

「20世紀にはもうエジソンが白熱電球を発明していたのでは」

という疑問が出てくる。

発明王でおなじみエジソンさんは1879年に白熱電球を発明し、1881年には京都の竹を用いることで1200時間以上の寿命を持たせる改良に成功し発売もしていました。

では何故バイクやクルマは白熱球を使わずアセチレンランプなんて面倒くさい物を使っていたのかというと

・白熱電球が走行(振動)に耐えられる構造ではなかった

・ライトを点けられるような発電機を搭載していなかった

というのが主な理由。

白熱電球が乗り物へ使われ始めたのはエジソンの発明から四半世紀経った1910年頃からになります。

【1908年タングステン白熱電球ランプ誕生】

白熱電球のタングステン化(タングステン電球化)による耐久性向上によって自動車先進国だった欧米で使われ始めます。

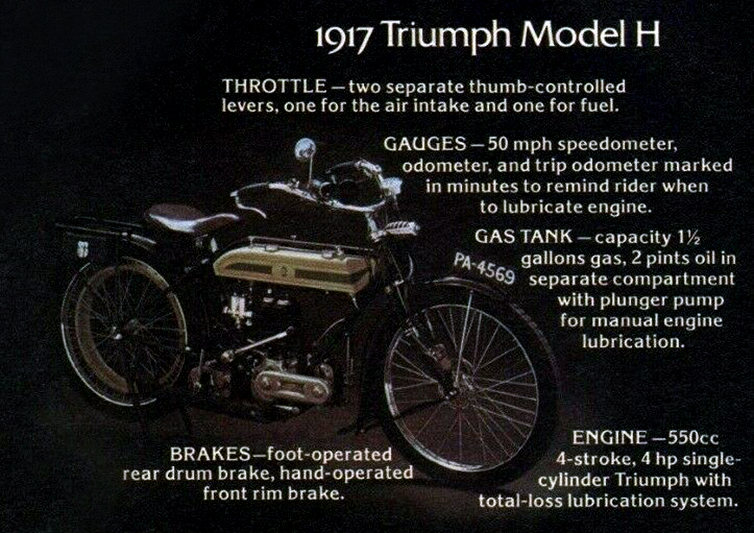

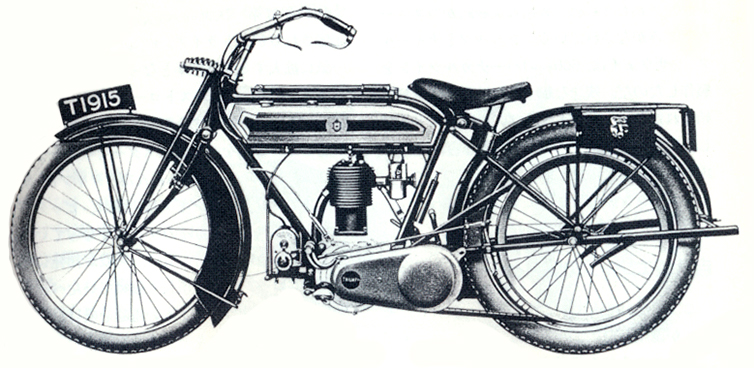

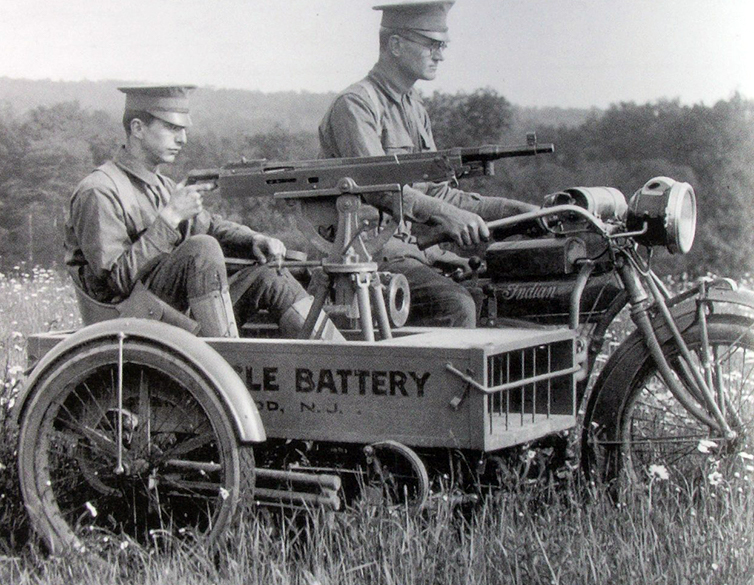

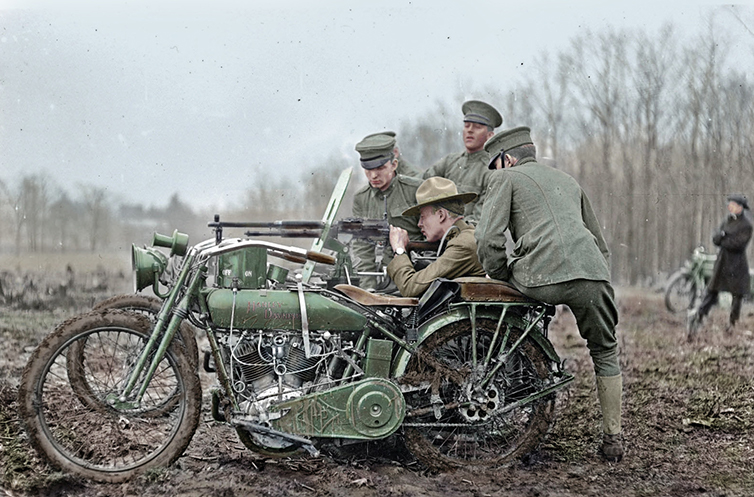

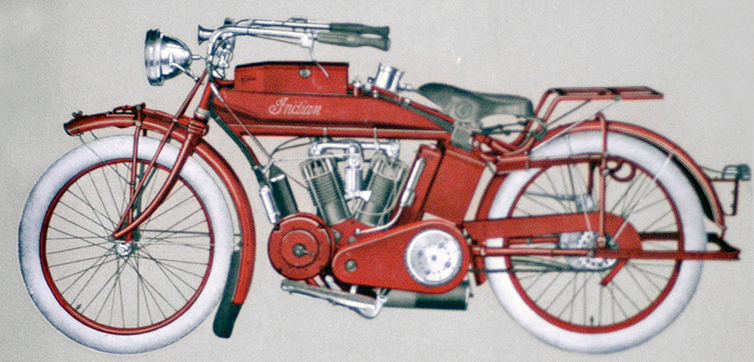

量販車として最初に搭載されたのは1909年のロールスロイスですが、ではバイクはどれかというと断定は出来ませんが恐らく1914年にアメリカの大型バイクメーカーインディアンが造ったこれ。

『ヘンディースペシャル』

大型ジェネレーターとバッテリーと電動スターターを搭載したモデルで、合わせて白熱電球ランプが備え付けられていたハイテクフラッグシップモデル。

しかし残念なことに当時の技術では流石に無理があったのか50回ほど電動スターターを使うとバッテリーが力尽きて回らなくなる仕様。しかも何を考えたのかキックも付けなかったので、あっという間に自走不能になるという仕様でした。

そのためわずか200台しか生産されず。インディアンの中でもかなりレアな車両になります。

バイクへ白熱電球が本格的に使われ始めたのは1930年代後半頃から。BSAなどが率先して採用しましたが、それでもアセチレンとハロゲンどちらかユーザーに選ばせる形式でした。

しかし電力などの問題がクリアされてからはアセチレンランプのように手間が掛からない事に加えて何より明るいという理由から白熱電球が重宝されるように。

ただし白熱電球の登場でライト問題が全て解決したのかと言えばそうでもなく課題もありました。

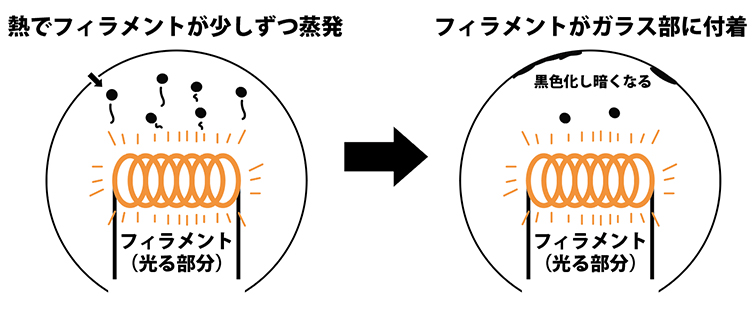

『黒化』

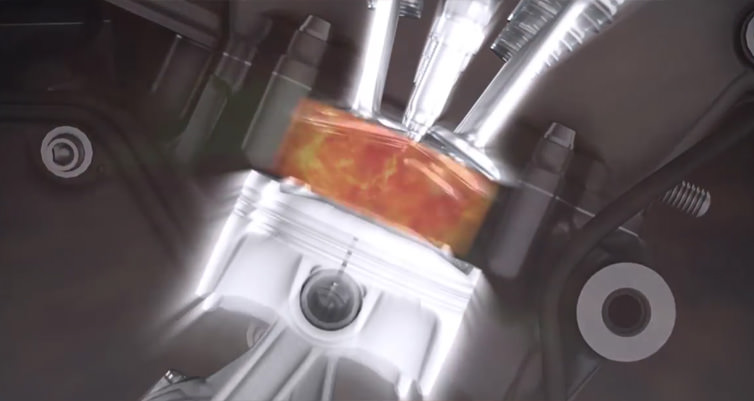

といって黒ずんで光量がドンドン落ちていくという問題が白熱電球にはあった。これは光る仕組みに原因があります。

白熱電球は白熱と言われる事からも分かる通り、電気を流すことでフィラメント(タングステン)が3000度近くまで熱くなると同時に出る光を利用する仕組み。

『電気→熱→光』

というフローになるため、高温になったフィラメントが徐々に蒸発してしまいガラスに付着して冷やされ黒く残り光を遮るフィルターとなってしまう。

これが黒くなる原因であり、更に言うとフィラメントも蒸発で痩せていくからドンドン暗くなるという悪循環。

そんな白熱電球の問題を解消するため、1939年にアメリカで開発されたのが次に紹介するランプ。

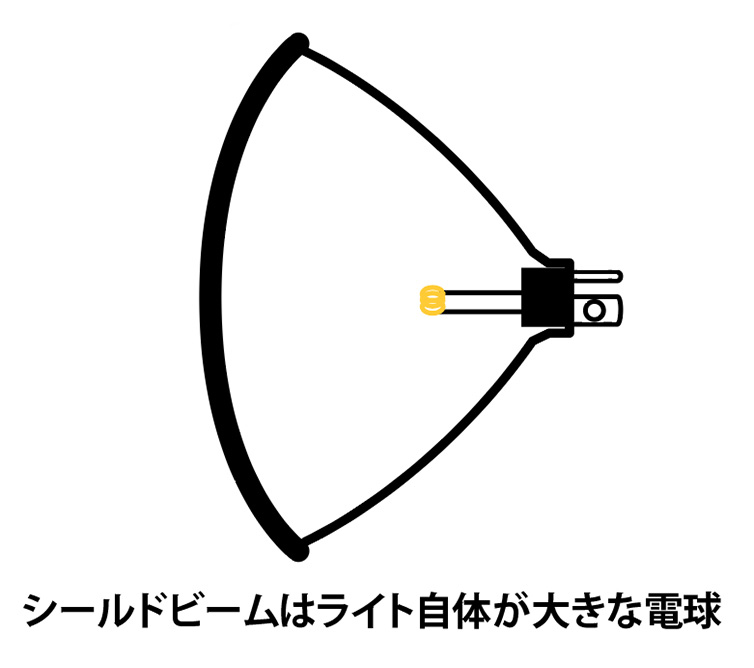

【1939年シールドビームランプ誕生】

シールドビームが白熱電球と何が違うのかというと、光る部分であるフィラメントを覆うガラス(いわゆる電球部分)が無く、ライトレンズ全体で覆うようになっている形。

これの狙いはズバリ単純にいうと

「フィラメントのカバーを大きくすれば明るくて黒色化も問題にならなくなる」

という実にアメリカらしいマッチョ思想ヘッドランプ。

このシールドビームは一体型な事から防水性や耐久性にも優れていたので車でもバイクでも1980年代頃まで長く使われましたが、これはこれで問題点もありました。

レンズもフィラメントも一体型なためどちらかが壊れたら纏めて交換する必要があるという非効率さがあった。

そこでアメリカはひらめきました。

「ヘッドランプは7インチ(Φ180)の丸目しか認めません」

という実質的にライトの規格を単一化する取り決めを行ったんです。こうしてライトを実質一つにすることでホームセンターでもガソリンスタンドでも何処でも替えのライトが簡単に調達出来るようになりました・・・が、これが新たな問題を生みます。

「みんな同じ顔になる」

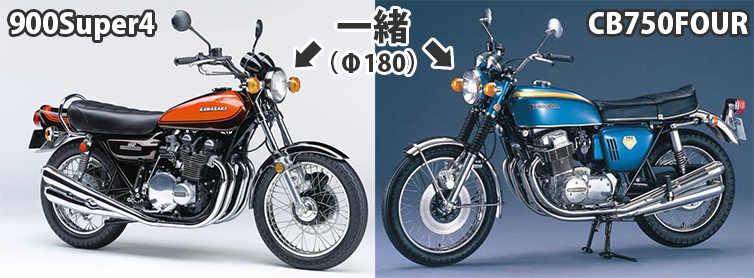

という問題です。今も名車と語り継がれているCB750FOURや900Super4を始めとしたリッターオーバーの輸出モデルが同じ丸目だったのはこれのせい。極端な話でもなんでもなくこの頃のアメリカを視野に入れた乗り物はクルマもバイクも基本的に全部同じ丸目のヘッドランプ。

ちなみに欧州はシールドビームを拒絶しましたが、日本はどちらかというとアメリカの後を追うようにシールドビーム推し。

これは

・進駐軍(シールドビーム車)が居たから

・メイン市場がアメリカだったから

などが理由。いまも色んなメーカーのヘッドランプを造っている小糸製作所やスタンレーなどもシールドビームの国内製造成功が躍進の一因だったりします。

しかし

「幾らなんでも全車同じヘッドランプというのは厳しすぎる」

とフォードがアメリカ政府に働きかけたことで

・小径の丸目四眼(Φ145)

・角眼の二眼(199*142mm)

・角眼の四眼(167*106.6mm)

と年を追うごとに規制緩和されていきましたが、しかしそれでも4パターンしかなくライバルと大きく差別化するのは難しい・・・そこで編み出されたのがこれ。

リトラクタブルヘッドランプ。

「同じなら 隠してしまえ そのライト」

という発想がこの構造を生みました。※最低地上高対策によるリトラはこれを応用した形

バイクにもありましたね。最初に採用されたのは1983年のスペイシー125ストライカーというモデル。

ハンドルのスイッチ一つでガチャコンとライトが起きるように飛び出す超カッコいいバブリーなスクーター。

他にもGSX750S3などバイクもこうやってシールドビームながら差別化を図った・・・と言いたいところですが、これらはリトラクタブルヘッドランプブームにあやかった形でシールドビームではありません。

じゃあ何かというとシールドビームに代わるように登場した新しいヘッドランプ。

【1962年ハロゲンランプ誕生】

つい最近まで多くのモデルに採用されていたお馴染みのヘッドランプ。

これは白熱電球の一種で、大きな違いはガラスの中にハロゲンガスと呼ばれるガスを封入していること。

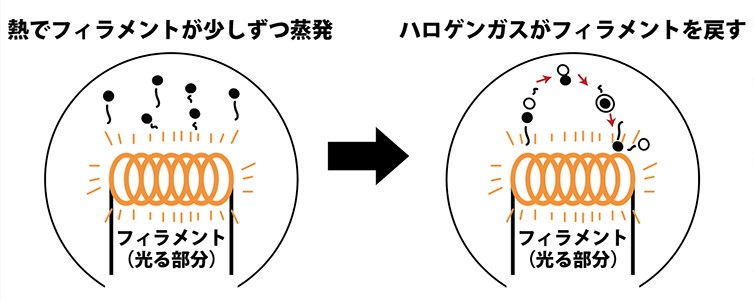

こうすることで白熱電球の問題だったタングステンの蒸発とその蒸発物による黒化を抑制させることに成功。

正確に言うと蒸発した化合物を再び分離させてタングステンに戻す形でこれをハロゲンサイクルと言います。

これだけ見ると永久に使えるように思えますが、実際はあまりフィラメントに戻らないのでご存知のようにいつかやせ細って切れるものの、このハロゲンサイクルによって更にタングステンを高温化する事が可能となりシールドビームの二倍以上もの明るさと寿命を持つことに成功。

ちなみに発明したのはアメリカのGE(エドワード・E・サブレィら)で

・1964年にH1

・1969年にHi/Lo切替式のH4

が誕生し、シールドビームを断固拒否していた欧州がハロゲンシールドビーム(電球だけ交換できるセミシールドビーム)として1971年に正式規格として採用。

アメリカも徐々に採用する州が増え、1984年に全米で認可されると一気に普及しシールドビームに取って代わる存在となりました。

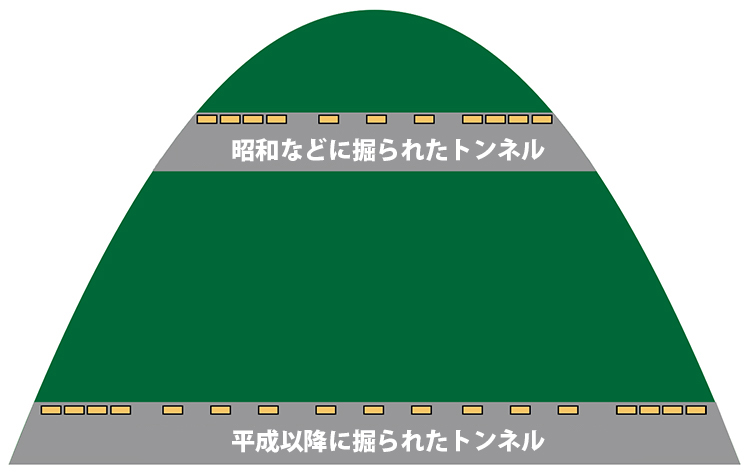

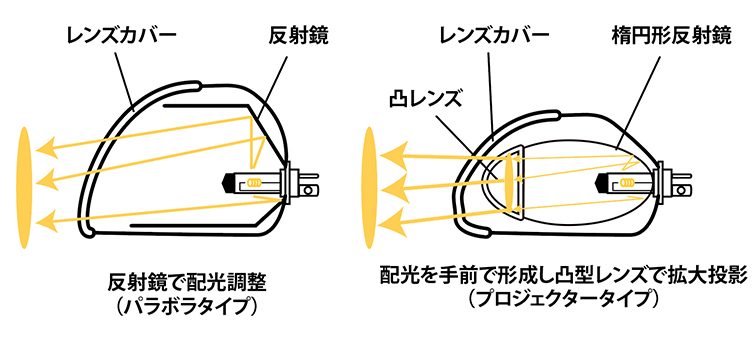

【1980年代~配光技術が向上】

ハロゲンランプという画期的な光源の登場から20年ほど経った1980年代、ヘッドランプは再び大革新を遂げます。

その進化というのはこれまでの光源ではなく、配光技術によってもたらされた大革新。

『異形型ヘッドランプ』

です。

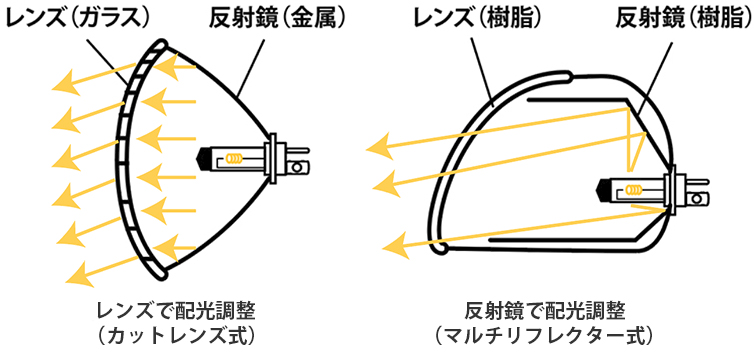

これは光を前方に反射させる反射鏡やそれを通すライトレンズなど配光技術および生産技術の向上によるもの。

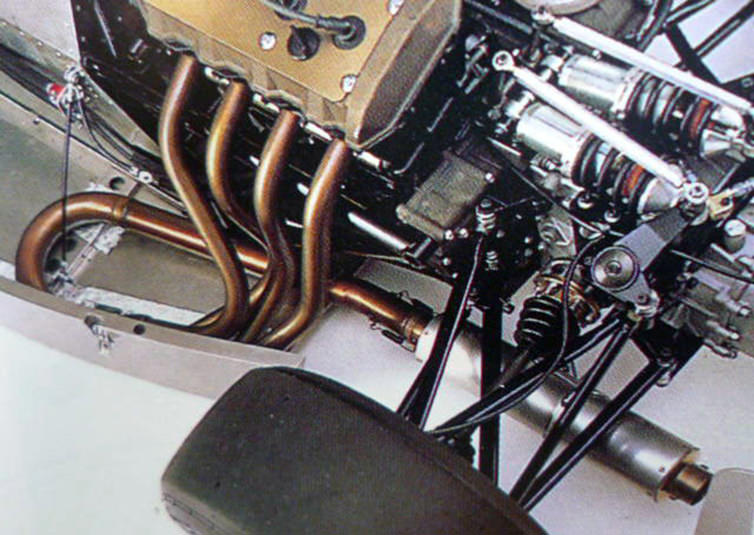

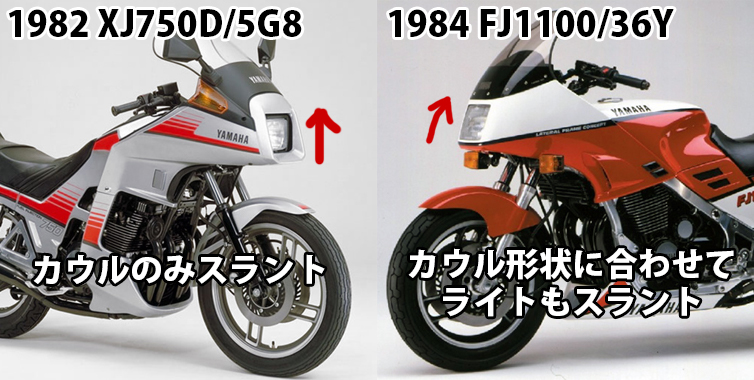

一例として上げると1984年に登場したヤマハのFJ1100/36Y。

明らかにライトレンズがボディに沿うようにスラントされているのが分かるかと思いますが、これが可能になったのもレンズに加工が難しいガラスではなく加工性抜群のプラスチックを製造できるようになったから。

さらに1990年代頃になると反射鏡もプラスチック化が可能になった事で俗に言うマルチリフレクタータイプが登場。

配光の役割をレンズから反射鏡に移すことでライトレンズの自由度を上げる技術が確立しました。

これはCBR900RRを例に見るとわかりやすいです。

ちなみにこのライトレンズの大革新は

・オイルショックにより空気抵抗(低燃費)が重視される世の中になった

・マルチリフレクターによる異型化で顔を差別化出来る

などが大きな要因。

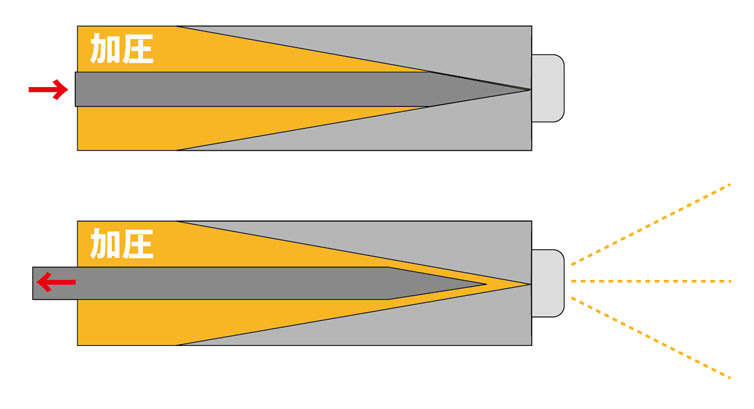

さらにマルチリフレクターと双璧をなすプロジェクター式ヘッドランプが誕生したのもこの頃。

1990年のFZR400RRに採用されたのを覚えている方も多いのではないかと思いますが、プロジェクター式のメリットとしては

・マルチリフレクターより軽量小型に出来る

・投影拡大する形なので配光をキッチリ出しやすい

などがあります。色々と省いていますがだいたいこんな感じです。

しかしその一方でマルチリフレクターと比べた場合

・レンズなど複雑化によるコスト増

・小型ゆえに表情が乏しくなる

というデメリットもあります。

小型ゆえの表情というのはプロジェクター式になるとレンズが丸く小さいのでつぶらな瞳になってしまいインパクトを出す事や差別化が難しくなる。

もちろんメーカーもそこら辺は考えていて色々やっています。これは一時代を築いたHAYABUSAとZZR1400を例に見ると分かりやすいです。

HAYABUSAはマルチリフレクターとの合わせ技で、ZZR1400はプロジェクターを4つ並べることでそれぞれ小さくなってしまう瞳問題を解消しているのが分かるかと。

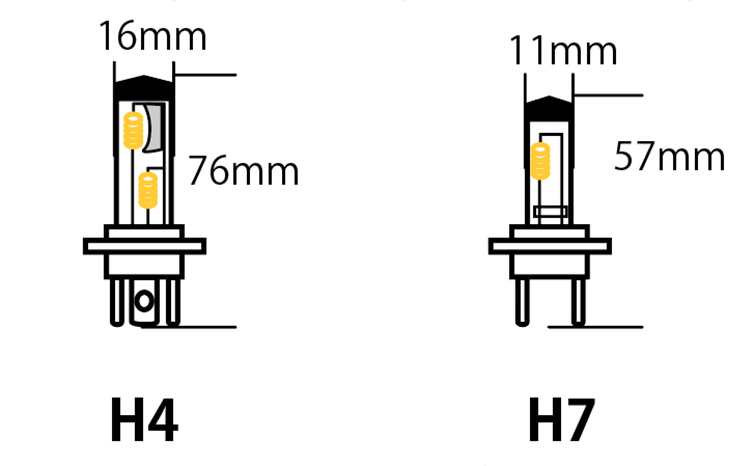

もう一つ関連する事がハロゲン電球ではあるもののH7やH8~11といったオーナーなら誰しもが一度は調達性の悪さで

「主流のH4なら良かったのに」

と感じた経験があるちょっと変わった規格について。

なんでメーカーは素直にH4を採用しないのかと憤っている方も多いと思いますが、これもデザインの要素が理由の一つにある。

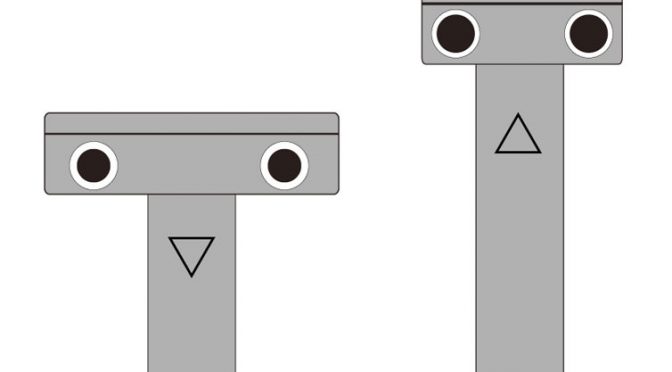

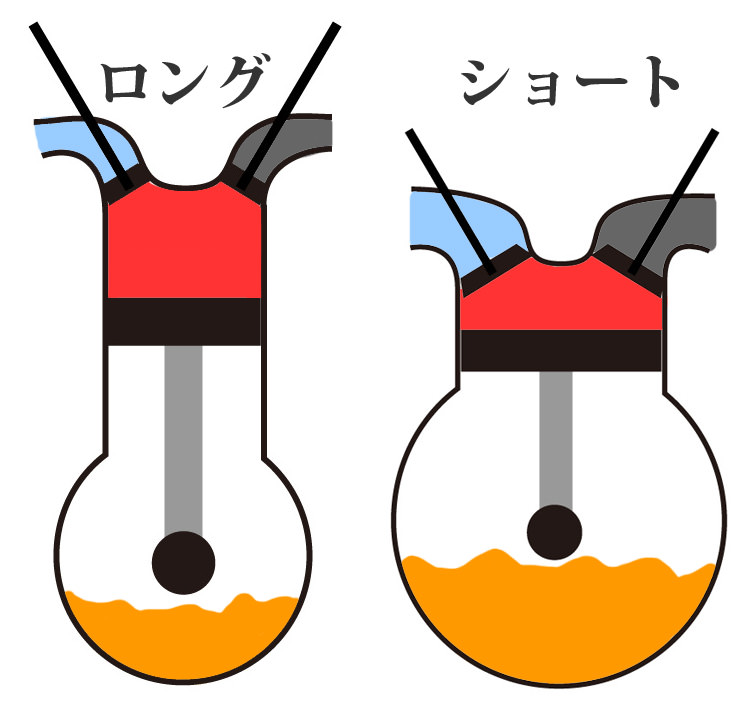

H7はH4と違いシングルフィラメントなのでHI/LOWの切り替えができない代わりにH4よりも全長が短いという特徴がある。

全長が短いという事はそれだけライトユニットの幅を縮める事が出来るのでスペース的に有利。

カウルが寝ていてライトスペースを圧迫しているようなスポーツモデルに比較的よく採用される理由の一つはこれ。

だからH7~11をよく思ってない人はそのハンサムな顔を実現させるためと思って許してあげてください。

そんな爆発的に増えたハロゲンですが、その存在を脅かす新たなランプが20世紀末に登場しました。

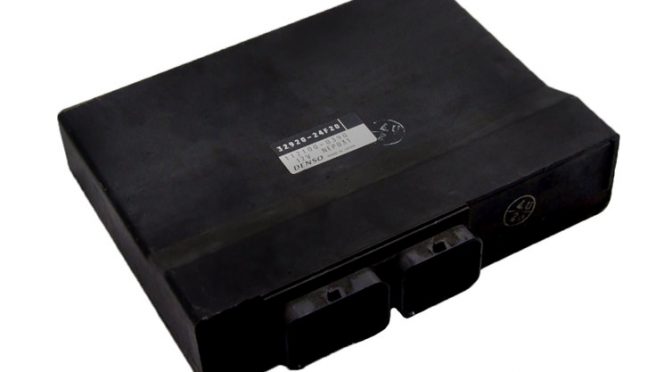

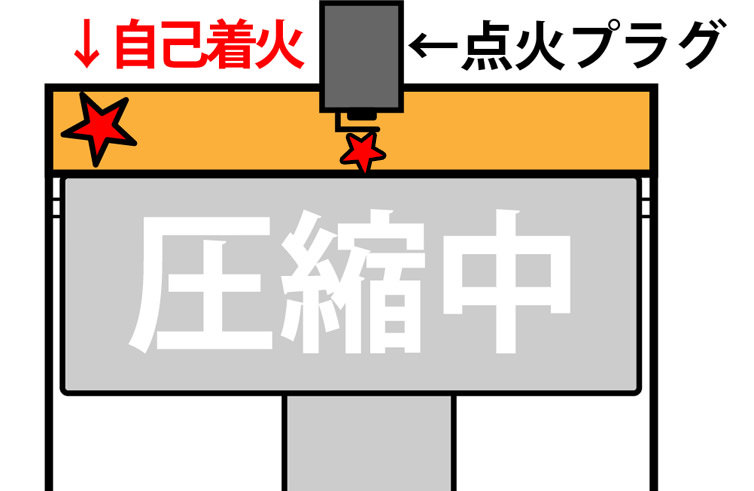

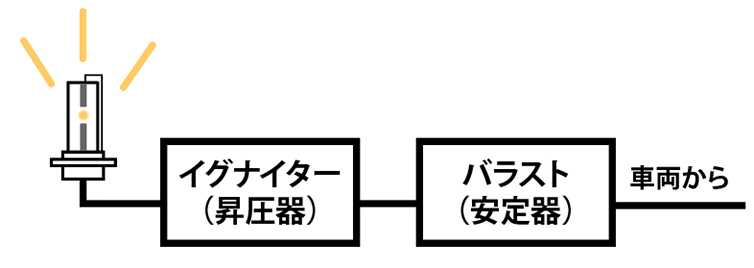

【1996年HIDランプ誕生】

HID(High Intensity Discharge)、ディスチャージ、キセノンなどなど様々な呼び方があるヘッドランプで

『高輝度放電灯』

というカッコいい和名も持っています。

仕組み自体はそれこそ1901年(水銀ランプ)からあったのですが、水銀を使わないメタルハライドタイプが開発されて一気に普及しました。

これは名前からも分かる通りそれまでのヘッドランプと違い、放電灯といって簡単にいうと蛍光灯と同じシステム。12Vを20,000V以上まで高電圧化し電極間で放電(ディスチャージ)することでガス(キセノン)を発光。

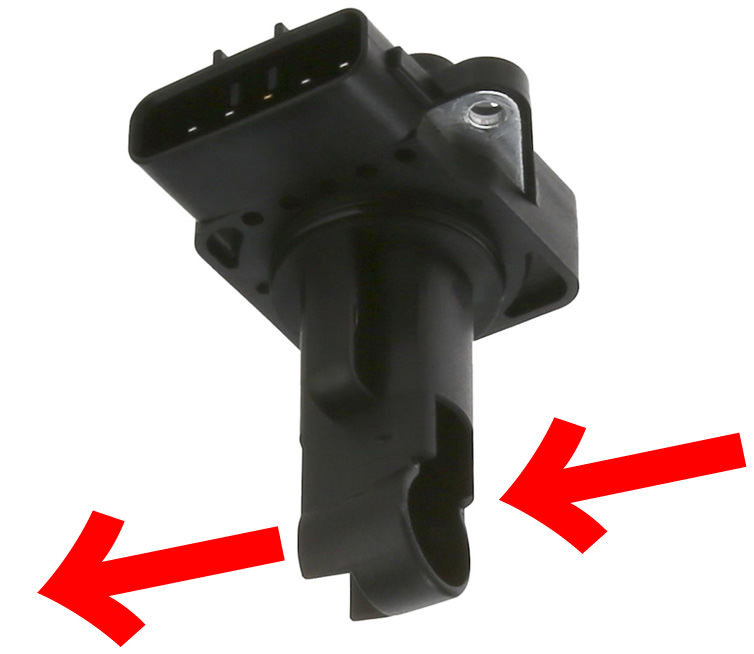

そのためHIDはバルブだけでなくバラスト(安定器)やイグナイター(昇圧器)が必要になるというデメリットがあるものの

『寿命と明るさがハロゲンの二倍以上で消費電力は半分』

というランプに求められるスペックが非常に優れていたので物凄いスピードで採用されていきました・・・が、これはあくまでもクルマの話。

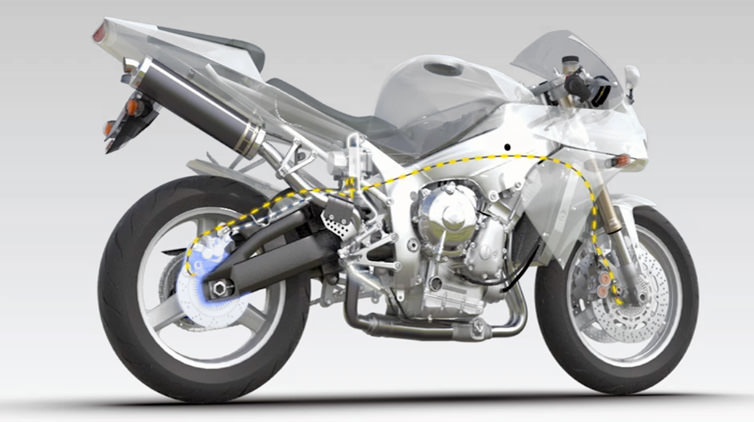

よくよく思い返してもらうと分かるのですが、バイクではGL1800/SC46やK1600GTなどの一部を除きHIDはほぼ採用されませんでした。

「なんでバイクはHIDを採用しないのか」

と悶々とした疑問を持たれていた方も多いと思うのですが、その理由は

・高電圧部分と運転手が近くなるので危ない

・自動光軸調整機能かライトウォッシャーが義務化

などの問題があったから。特に自動光軸調整機能(オートレベライザー)かウォッシャーの義務化がスペースのないバイクには厳しかった。

なぜHIDでそれが義務化されたのかというと

「HIDはあまりにも明るすぎるから」

です。

グレア(直接光)を食らった人はたちまち眼が眩むほど強烈で危ないと判断され法律で定められました。

そんな問題もありずっとハロゲンで凌いできたバイク界ですが、そんな状況を救ってくれるランプ史上最大の革新ともいえる新しいランプが21世紀に誕生。

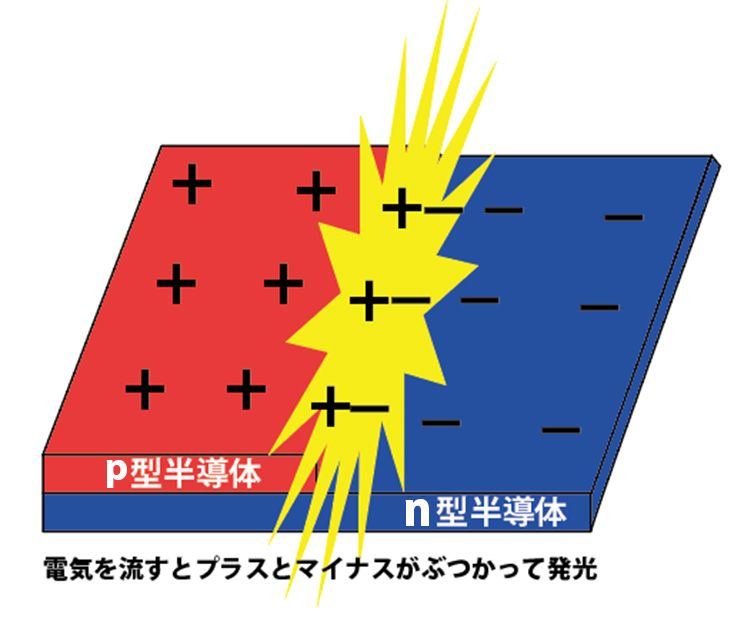

【2007年LEDランプ誕生】

2007年にレクサスのLSから採用が始まったLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)ランプ。

バイクは上の写真にある1199パニガーレSトリコローレという300万円の高級車を皮切りに、今ではスーパーカブも採用するまでに拡大。

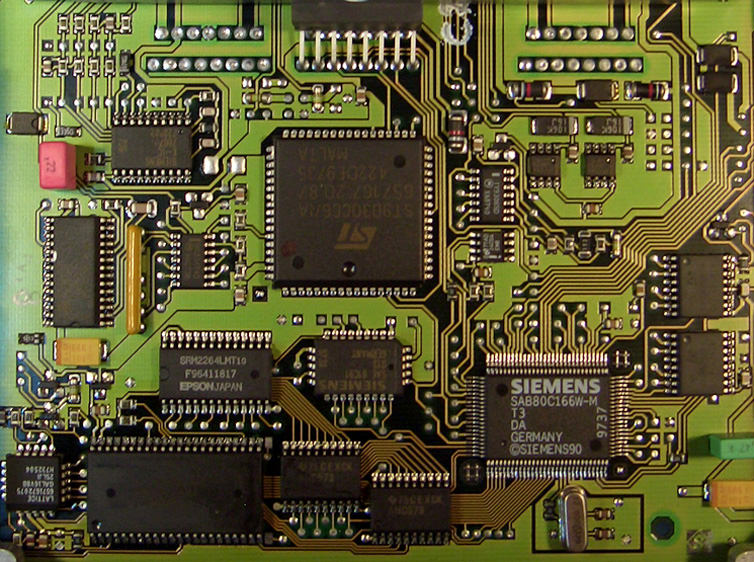

LEDが発光する仕組みは

・プラスの性質を持つp型半導体

・マイナスの性質を持つn型半導体

この2つを接合し電気を流すことでp型とn型のつなぎ目で電子がぶつかり、光が生まれる仕組み。

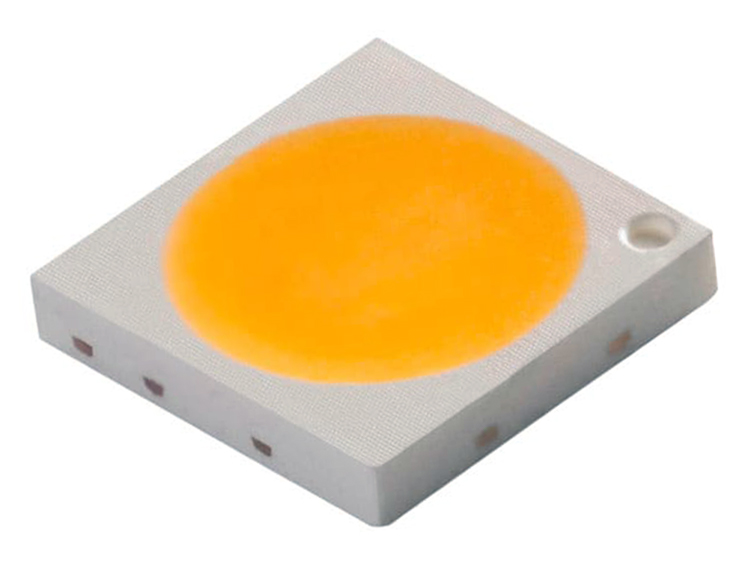

そんなLEDですが製品を見た方なら素子の表面が黄色くなっているのはご存知かと。

これは青色LEDに赤と緑の中間にある黄色のフィルターを掛ける事で白(RGB)を実現しているから。

だからLEDヘッドランプの白っていうのは実は疑似白色だったりします。

ちゃんとRGBで白色化する方法もあるものの、コストや効率の兼ね合いで疑似白色が採用されているのが実情。

そんなLEDがどれほど優れているかというと

・電球の1/1000の応答速度

・電球の1/5、HIDの1/2の消費電力

・電球の10倍、HIDの5倍の寿命

・HIDよりもローコスト

・光に紫外線をほぼ含まない

・ハロゲンやHIDより小型

などなどエジソンも生きていたら腰を抜かすほど使わない理由がないメリットだらけ。

ただそんな中でもこのページで書きたいことは

『圧倒的な自由度』

にあります。

シールドビームがその典型ですが、これまで長々と話してきたライトバルブには全てサイズが規格化されていました。

それがLEDにはほぼ無いに等しい状態に。法規さえ満たせば発光体は何処に置いてもいいという反則級のメリット。極端な話、何処に何個でも付けられる。

それは見た目にもよく現れていて、わかりやすいのがマルチリフレクターがちょっと変わっていたりする事。

LEDのマルチリフレクターに対して

「光源が何処にあるのかわからない」

という印象を受けた事がないでしょうか。

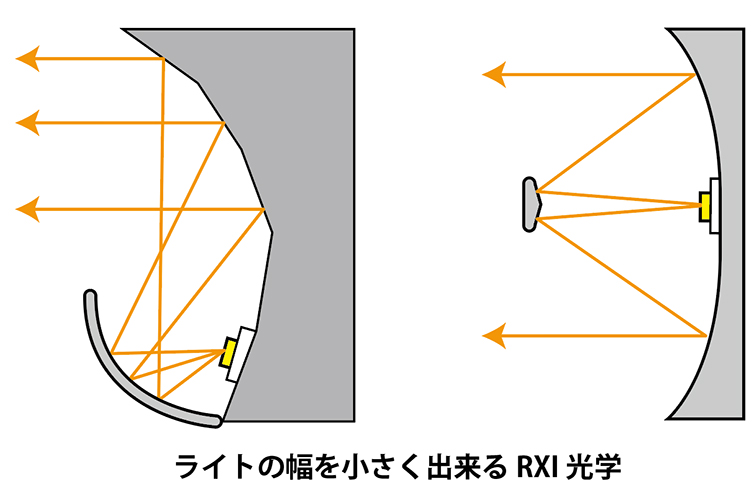

それもそのハズで近年のLEDヘッドランプは”RXI”というマルチリフレクターとはちょっと違う光学技術が使われています。

こうすることで圧倒的にライトユニットの幅を小さく出来る。

これはLEDによってスペースの問題が解消された事や従来と違い光が180度までな事。

そしてもう一つ大事なのが

「熱しないから更にプラスチックが使えるようになった」

というのが大きな要因。プロジェクター式LEDのレンズが小さかったりするのもこれが理由。

LEDは半導体ゆえに”本体は”熱に弱いものの熱線も出さないので周りの物を熱したりはしない。また本体もエンジニアの方々の努力により80℃前後でプラスチックを溶かすほどの高温(150℃)にはならないようになった。

だから光源の近くに圧倒的に低コストかつ加工性抜群のプラスチック(ポリカーボネート)が遠慮なく使えるようになったという話。

『シグネチャーランプ』

と言われる線形のライトが可能になったのもこれによるものが大きく、これは光が拡散するように加工した導光板(または導光棒)に小さなLEDの光を当てることで表面を光らせている。上のPCXをよく見ると目尻の上から当てているのが分かるかと思います。

ところでシグネチャーランプに関して少し補足すると、これが流行ったのは

『2011年DRL(デイタイム・ランニング・ランプ)の義務化@欧州』

が大きな要因。これは名前の通り昼間用のヘッドランプを設けて点灯させろという話。

北米でも既にDRLは導入されていたのですが、それはヘッドランプの減光やウィンカーの常時点灯など併用でOKでした。

しかし欧州(世界基準)が導入したDRLは

「他のライトとの併用ダメ絶対」

という非常に厳しいもので新たにもう一つライトを付ける必要性が生まれた。その結果誕生したのがこのシグネチャーランプというわけ。

これはクルマの話でしかも日本ではDRLは禁止されていたため減光してポジションランプ代わりとして使用していましたが、2017年にクルマそして2020年末にバイクも解禁されました。

バイクは常時点灯なので今ひとつピンと来ない人も多いかと思いますが、これが何をもたらすかと言うとYZF-R1で見るとこう。

「昼間は結構明るいポジションランプだけに出来る」

という感じですね。

話を戻すと

・熱の問題

・消費電力の問題

・スペースの問題

・コストの問題

これらの問題を大きく改善したLEDヘッドランプ。そのおかげでこんな形まで生まれました。

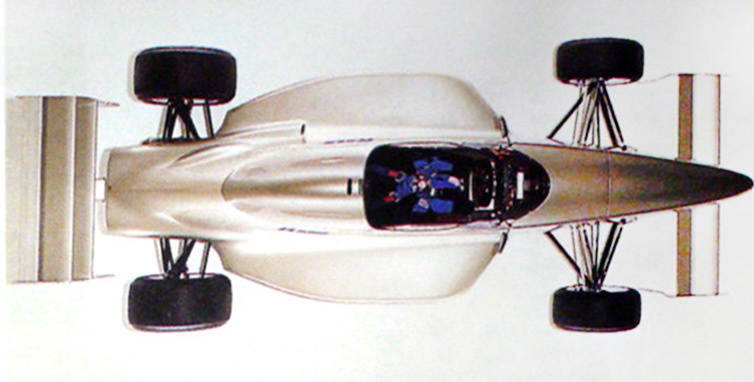

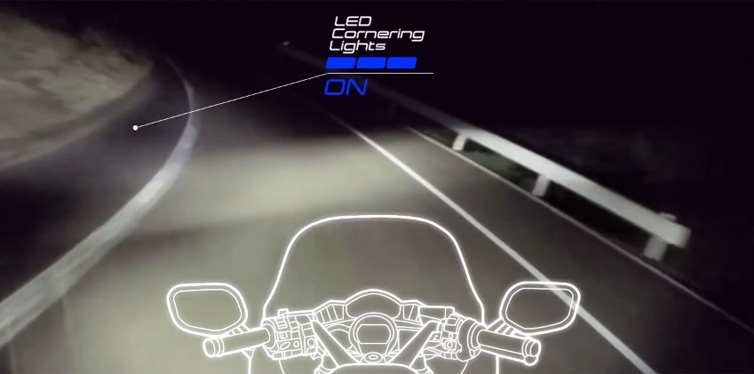

『多眼式LEDヘッドランプ』

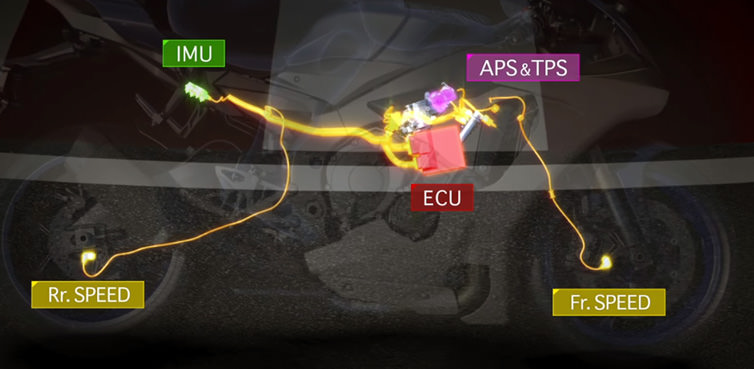

二輪で初めて取り入れたのは2018年からのGOLDWING/SC79。

よく見ると分かる通り小さいライトが無数に並んで居るのが分かるかと。

ロービームだけで10個もの超小型プロジェクター式LEDを搭載しているだけでなく、レンズも非常に凝った形をしている。

LEDによる複眼化は昆虫チックと言いますか無機質な印象を与えますね。

これが可能になったのは何度も言いますが、小型かつ省エネかつ熱線を出さない事からプラスチック化が捗るようになったから。

・中身が見えないカットレンズ

・キラキラのリフレクターと中央に鎮座するバルブ

・同じような丸い凸レンズが見えるだけのプロジェクター

というのが当たり前だった時代をこのLEDが終わらせました。

ところでHIDのくだりを読まれているなら

「LEDも明るいけどオートレベライザーとか要らないのか」

という素朴な疑問が湧くと思いますが、この法規は正確にいうとHIDだからではなく

『2000ルーメンを超える場合』

もしくは車載レーダーカメラと連携して対向車へのハイビームを遮光する機能である

『配光可変型前照灯(ADB:Adaptive Driving Beam)を搭載した場合』

という基準だから2000ルーメン以下に抑えてADBを装備しなければ必要ない。

逆に言うとR1250GSなどはこれに該当するのでオートレベライザーを装備していると言えますし、オートレベライザーを装備しているからルーメン数に縛られないとも言える。

これで終わりかと思いきや最後にもう一つ。

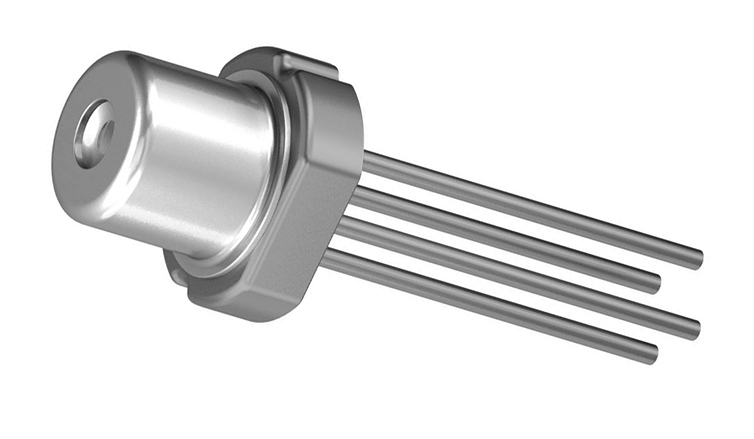

【2014年レーザーランプ誕生】

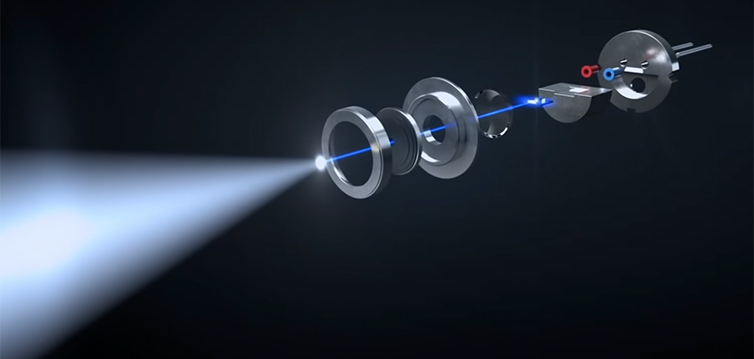

LEDチップの代わりに半導体レーザーを使う構造で、2014年に出たアウディのR8LMX(2905万円)が世界限定99台ながら量販車としては世界初。バイクの方ではまだ採用しているメーカーはありません。

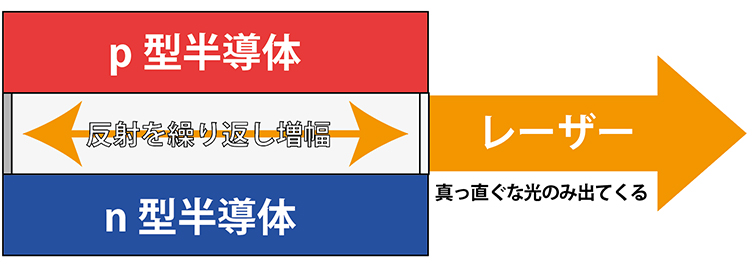

半導体レーザーは早い話が反射を繰り返して真っ直ぐな光をどんどん増幅させて最後に突き破った光を光源にする形。

「もうLEDで十分じゃないか」

と思うかもしれませんがメリットを上げると

・LEDの1/10の発光サイズ

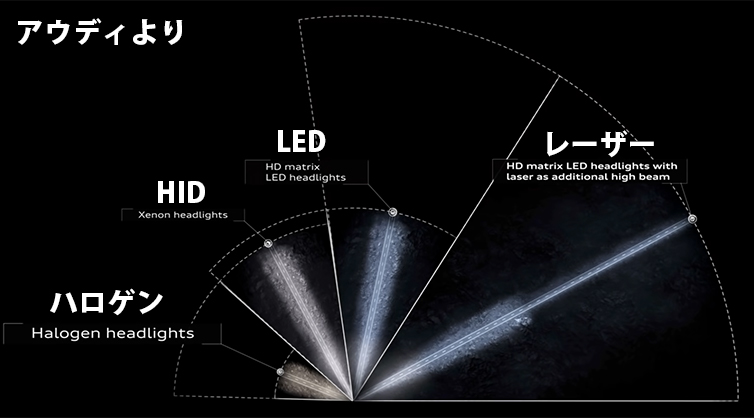

・LEDの三倍の輝度

・LEDの二倍近い照射距離

という感じで光が溢れ出るLEDと違い、光を積極的に生み出す形なので効率が良く、また省スペースでデザインの自由度が更に向上する。

効率が良いということは同じ半導体であるLEDよりウェハー(原材料)も小さくて済むので取れる数も増えコスト面での将来性も高いなどの強みがある。

また、遠くを照らすというのは自動運転技術(センシング技術)が苦手とする夜間走行において非常に重要なので採用が進んでいるという話。

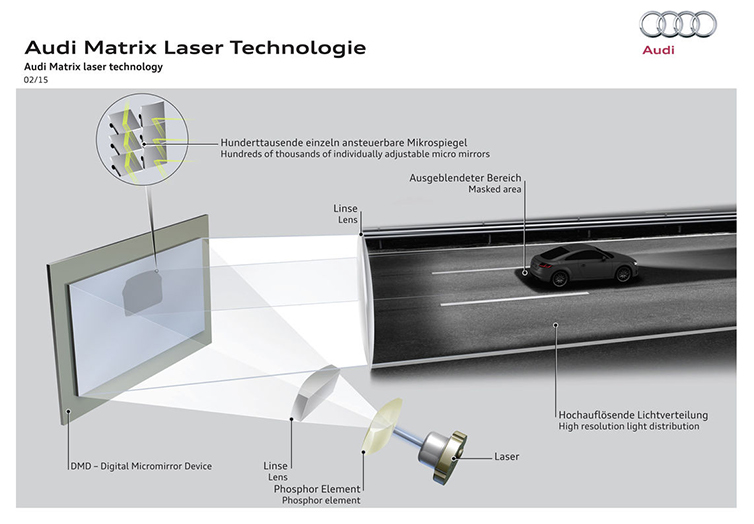

しかしこれはあくまでも通過点。将来的には10μm程度の大きさしかないマイクロミラー(いわば超小型のリフレクター)100万枚以上の集合体であるMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)を使って反射させる

『DMD:Digital Micromiror Device(空間光変調器)』

を活用したADBの完璧な制御を目標としている。

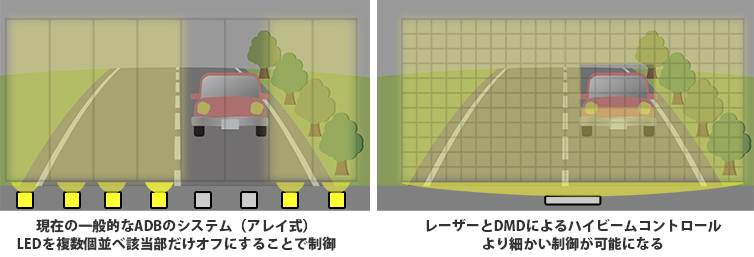

ADBというのは早い話が最近の車に付いている対向車に眩しくないようなハイビームコントロールで、現状はLED素子を横一列に並べて該当する箇所を点けたり消したりすること制御するアレイ式というのが一般的。

この方法でより精密な制御をするために解像度を上げようとしても

『LEDの数=解像度』

となってしまい何百個と並べる必要があるためコストが嵩む。

そこでキッチリな点光源が出るレーザーヘッドランプとDMD制御により解像度が大きく向上し、より精密な配光コントロールが可能になるという話。

2018年に登場したベンツのマイバッハSクラス(約2300万円)が先陣を切ったものの今はまだコストの問題があることや、ここまではいかないもののLEDのままある程度の細かい制御をすることでコストを抑えた技術なども生まれているのでまだ普及は先の話。

しかし上記に書いたとおりメリットが大きいので、いずれは広く採用される日が来るかと。

ただ如何せんバイクはスペースや法規の問題からハイビームコントロールといった配光可変型すら無いのが当たり前なので、この話題にはあまり関心が無いかもしれません・・・が、意外とそうでもない。

何故ならレーザーヘッドランプとDMDによる高解像度化が普及し発展していくとこういう事も可能になるから。

ヘッドランプの光を細かく制御することで文字などを投影する事ができるようになる。いつになるかは分かりませんが、これは期待せずには居られないですね。