このページは

で長くなりすぎた為に省いた部分のページなので、上のページを先に読んで貰えると助かります。

由来で話した通り、トリコロールはRCB1000という耐久レーサーによって広く認知される様になりました。

では市販車に下りてきたのがいつかというとRCB1000登場から約3年後となる1979年になります。

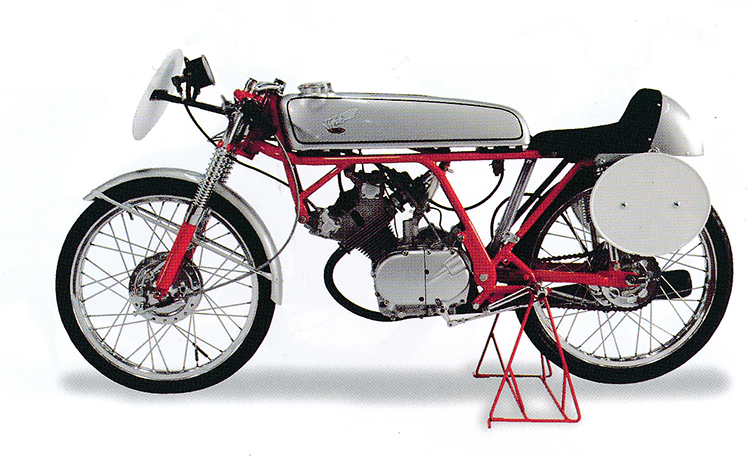

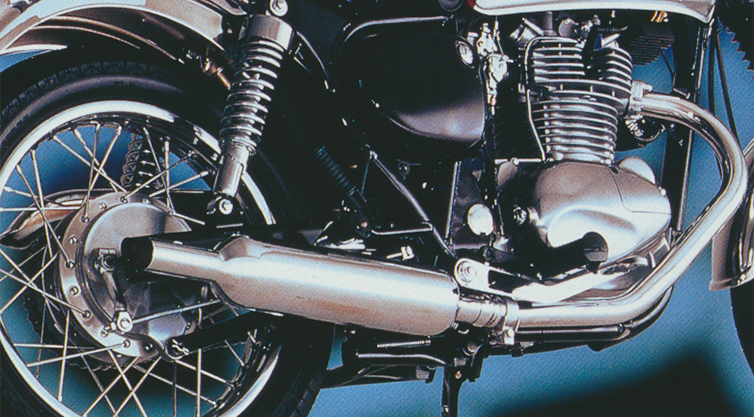

『CB900F/SC01型』

耐久レースの舞台であった欧州向けに開発されたRCBのレプリカモデル。トリコロールを纏うのは必然だったと言えますね。

盛岡デザイナーもHERT/RCBのイメージを強く活かしたカラーリング表現をしたと明言しています。

ただ残念ながら日本向けのCB750Fには検討こそされたものの採用には至りませんでした。

後に親しい色は纏うんですが、これは正確に言うとRCBではなくその後継CB1100Rをイメージしたもの。

少し混乱している人が居ると思うので説明すると

CB750FOUR(ベースマシン)

↓

RCB(FOURのファクトリーチューン)

↓

CB900F(RCBレプリカ)

↓

RS1000(900Fのファクトリーチューン)

↓

CB1100R(RS1000レプリカ)←CB750Fはこのカラーリング

という事で実はCBX400F(1981)カラーより遅かったりします。

では日本で最初に発売されたトリコロールはなんだろうと思って調べてみたら最初はMB5と思っていました違いました。

正解はこっちでしたスイマセン。

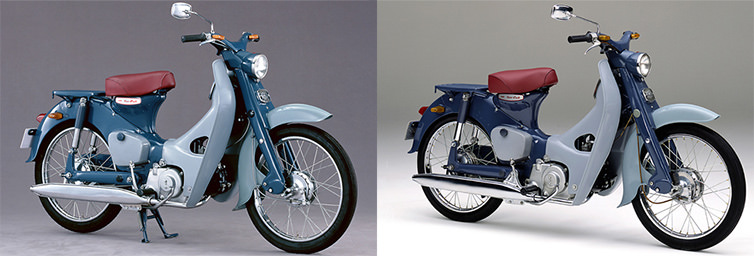

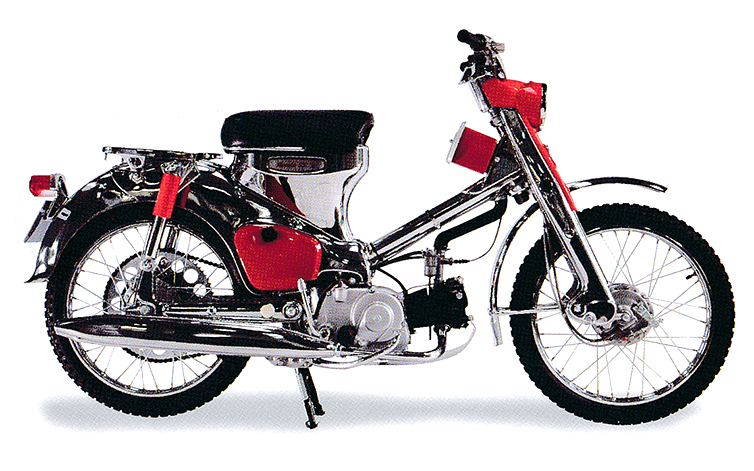

1978年のホンダ ホークIII

ホンダのミドルCBですね。国内ではこれが始まり。

それで本題というかちょっと補足的な話。

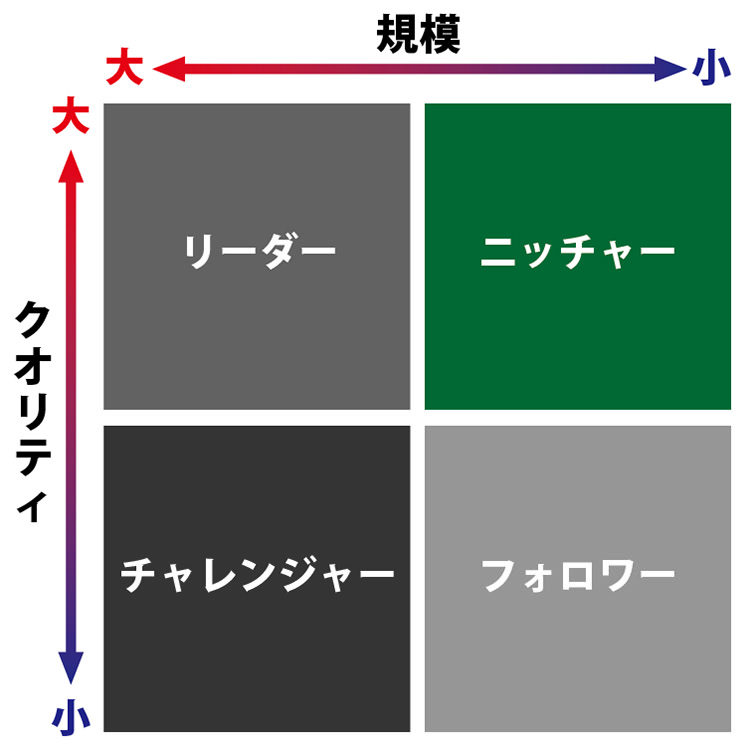

トリコロールの話を長々としてきたものの、こう思ってる人も多いのではないでしょうか。

「トリコロールっぽくない」

と。早い話がほぼ赤じゃんって事ですね。

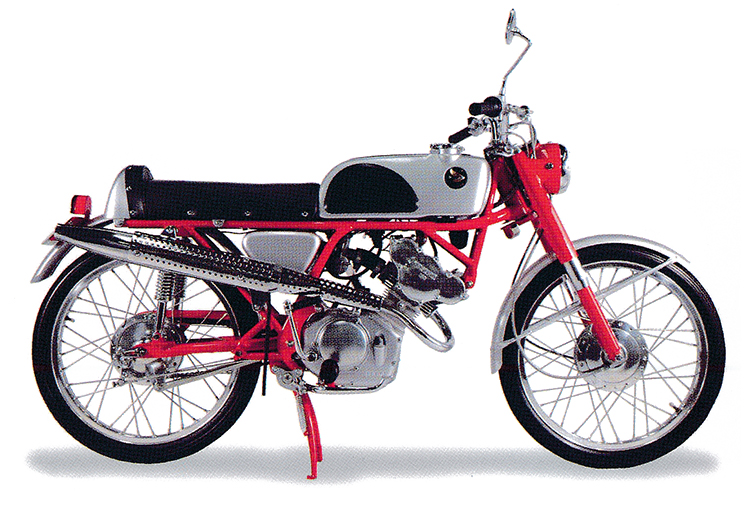

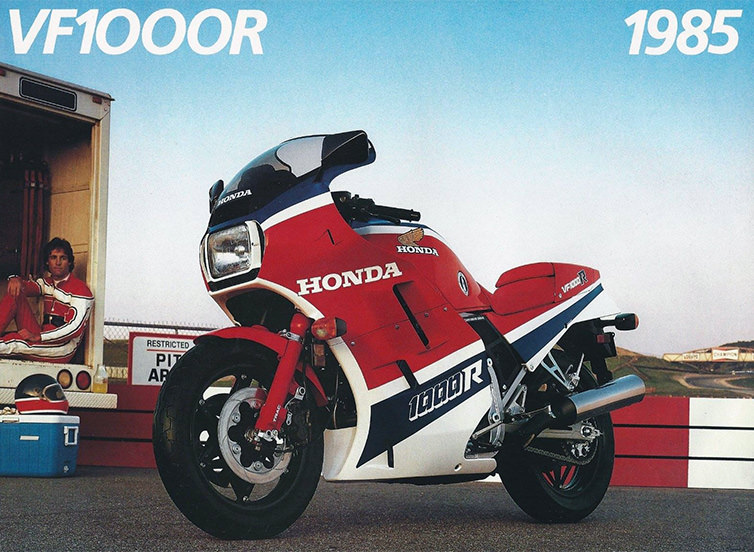

80年代が好きな人にとってトリコといえば

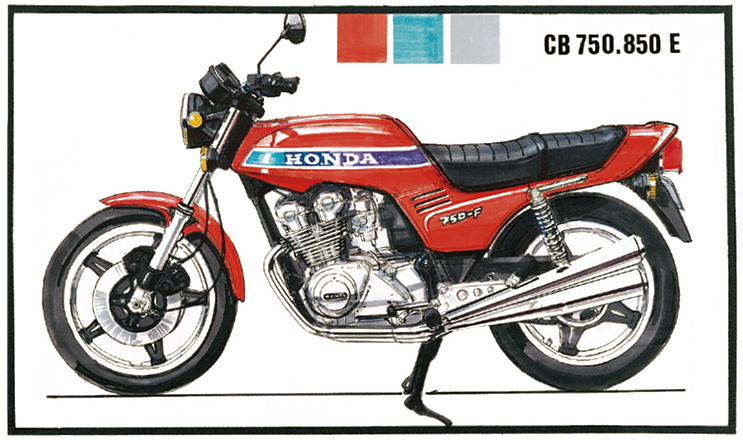

直線が美しいこれ系でしょう。

90年代が好きな人にとってトリコといえば

疾走感があるこれ系。

00年代が好きな人のトリコといえば

鋭いウィングマークが入ったこれ系。

10年代が好きな人のトリコといえば

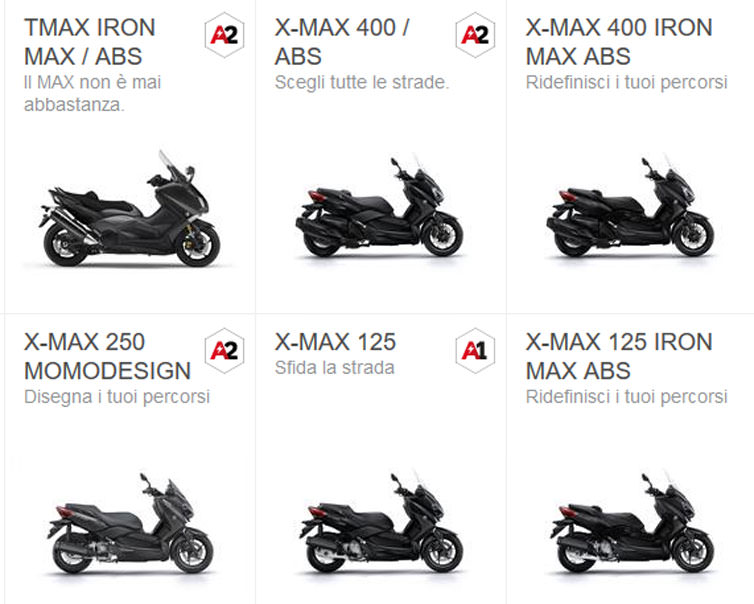

赤基調になったこれ系。

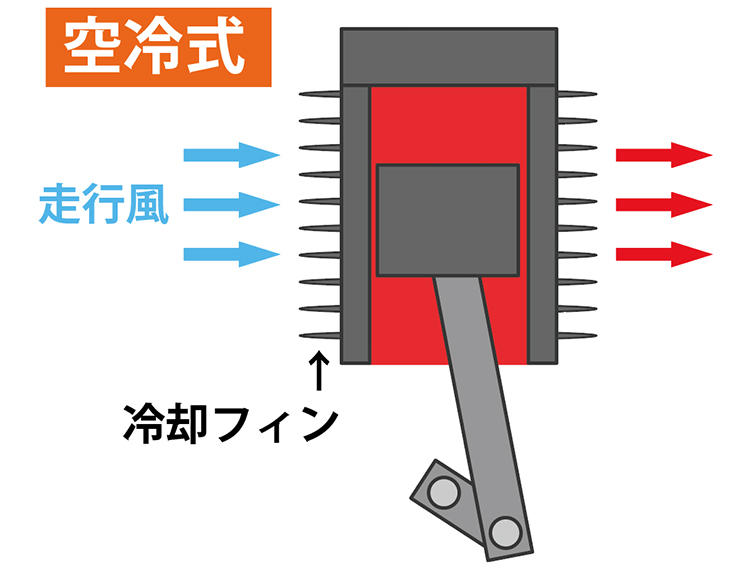

ザックリな紹介ですが、要するに初期のトリコロールに違和感を持ってしまうのは

「白要素が全然無いから」

でしょう。

でもですね、トリコロールに準じているHRCのロゴをよく見て欲しいんですが白ってそんなに無いんですよ。

白い部分は真ん中の区切り線と枠線だけ。

つまり白の部分は本当に縁取り程度という話。

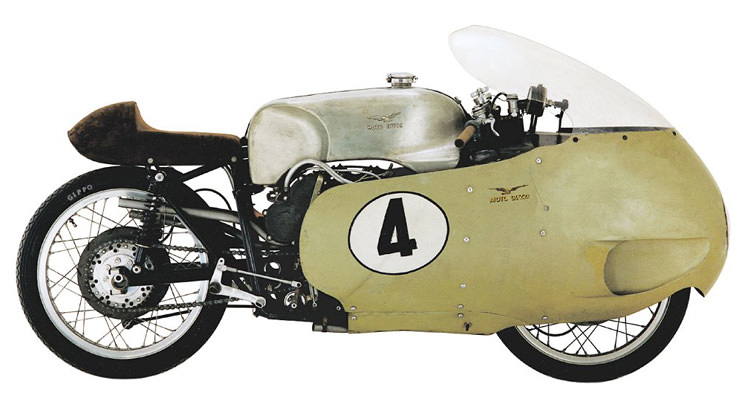

それを頭に入れてもう一度トリコロールの初期であるRCBを見てみると・・・

これがトリコロール、HRCカラーと言われても納得できるかと思います。

NR500はもっとわかりやすいですね。

ロゴの配色と全く同じ。

ただ実はこの配色バランスはそんなに長く使われておらず1982年頃から一変しました。

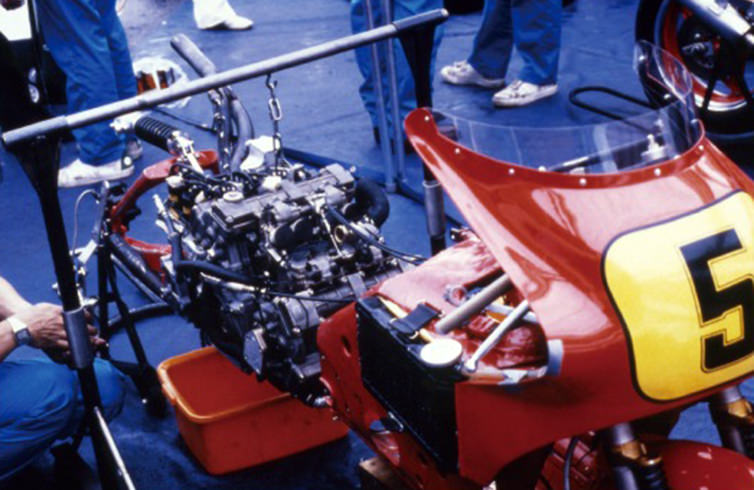

これはNRに代わって登場した1982年のNS500。

NRよりも現代的なトリコロールになっているのがわかるかと。

これ以降ホンダ/HRCのトリコロールは白の面積が大きくなりました。初めてトリコロールを纏って世界GPに登場したNRも1987年の耐久レーサー仕様はご覧の状態。

これが何故かというと実はこれもよく分かってない。

1982年頃からという事で

「HRCの設立がキッカケ」

と思いそうなんですがHRCが設立されたのは1982年の9月でNS500より後なので時期が合わない。

それにNS500は1980年からプロジェクトが始まっており、1981年のプロトタイプ/NS2A-1Xの時点でカラーリングが既に決まっていた模様。

「では白が増えた要因は何なのか」

って話ですが考えられるのは

・塗装やデカールの削減(重量減)

・軽快感を出すため

などがありますが、その中でも一つ有力な俗説を紹介します。

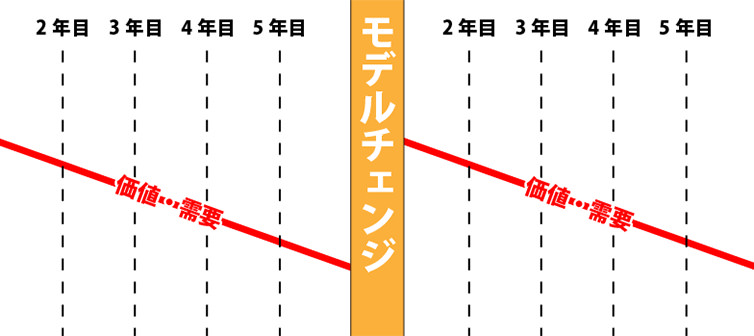

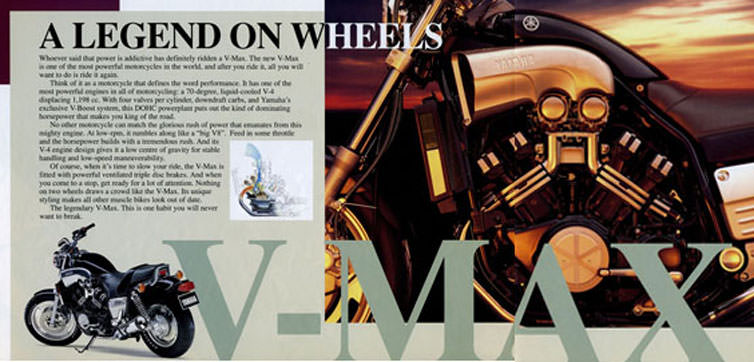

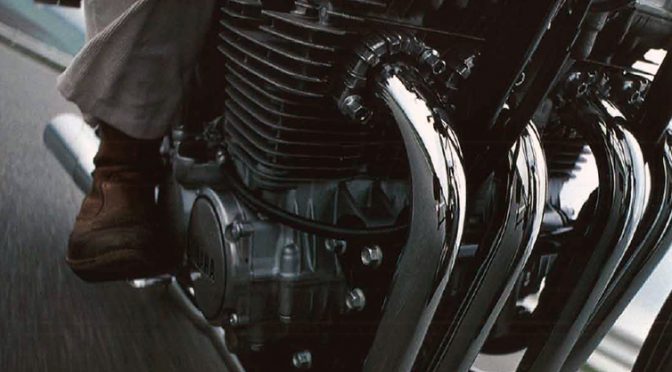

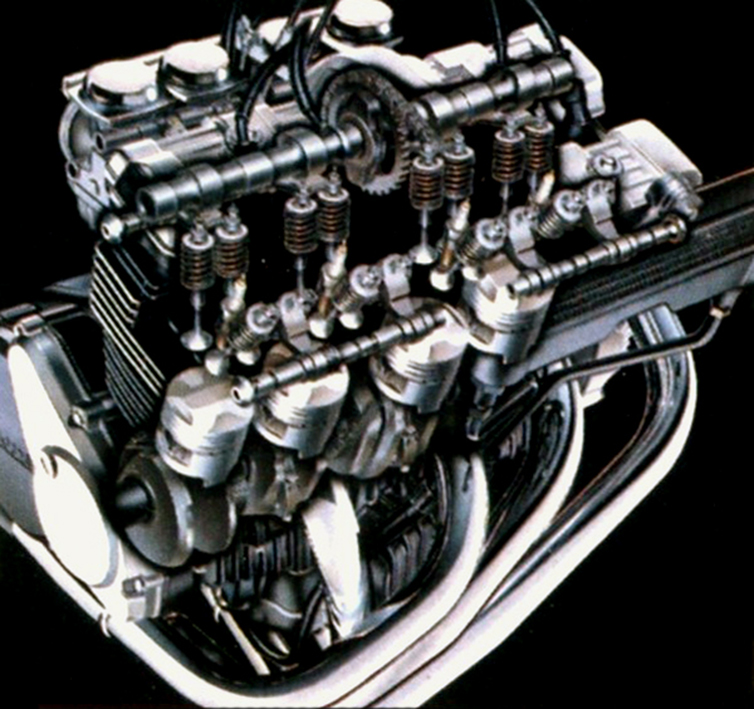

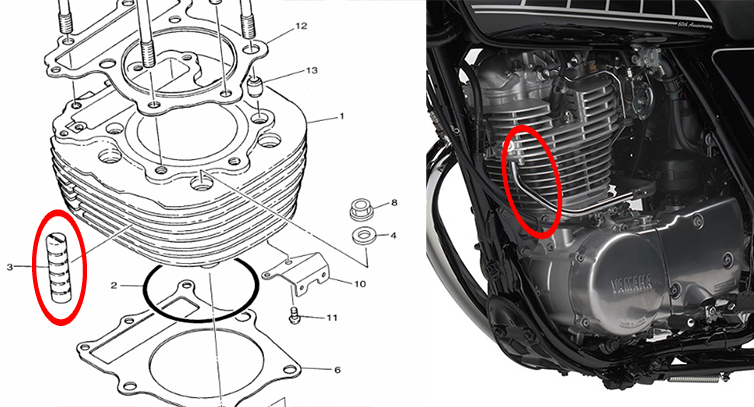

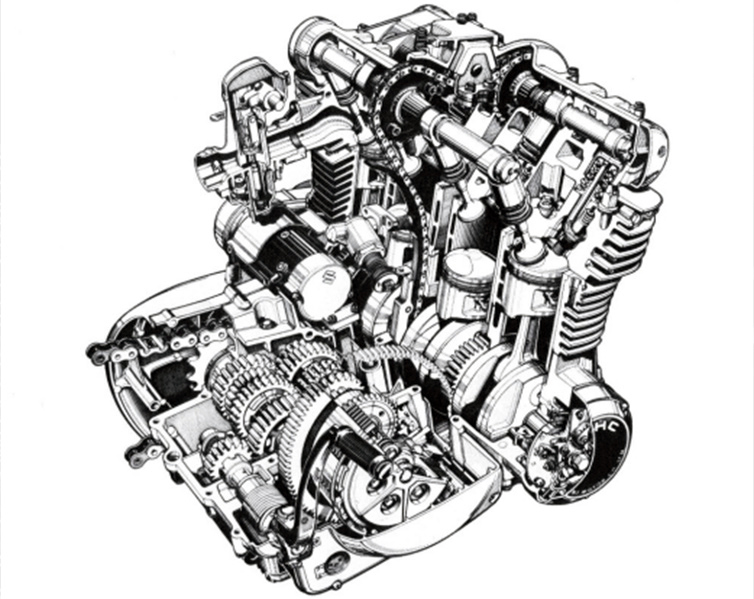

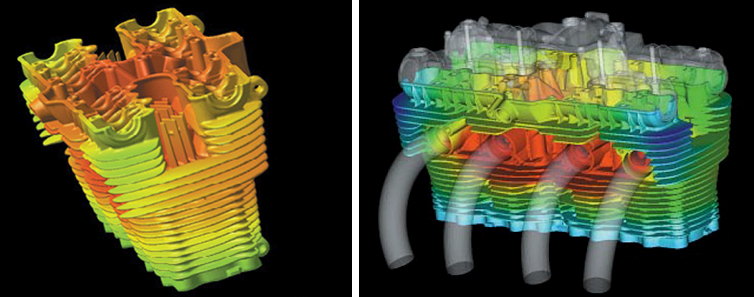

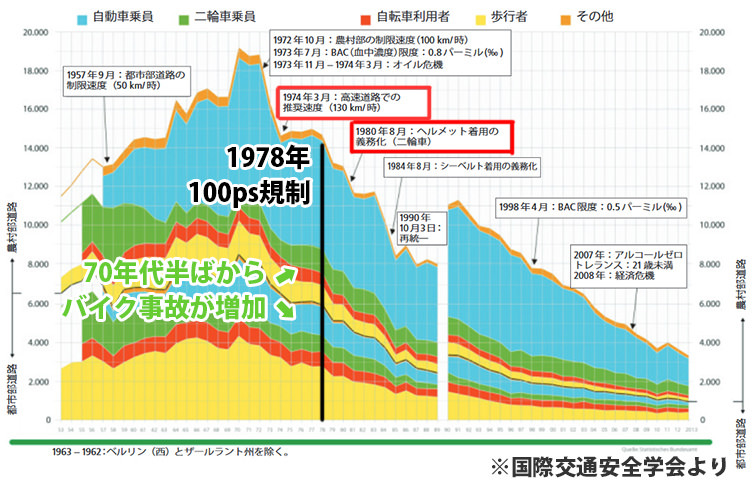

1980年頃になると最初に紹介したCB900F/CB750Fなどからも分かる通り4気筒が当たり前の世界となりバイクの性能が大きく向上しました。

するとどういう問題が起こったか・・・分かりますよね。悲惨な事故が増えたんです。

特に市販車ベースの耐久レースが人気だった欧州(ドイツやフランスなど)は顕著で、アウトバーンをカッ飛ばして耐久レーサーの真似をする人達が急増。

これは町外れからカッ飛ばして出勤するのがトレンドとなっていた面もあります。

その事からドイツを例に上げると1978年に100馬力規制を設け、1980年にはヘルメット着用を義務化を施行。

フランスやイギリスも同様(仏106馬力/英125馬力)の規制などを敷きました。

※現在は撤廃

これらの規制の背景には国民感情もあったと言われています。

バイクに乗らない人間からすれば暴走バイクなんて当たり前ですが非常に迷惑な存在。バイクに対する印象は悪くなる一方だった。

「あんなの(レースやその市販車)をやってるからいけないんだ」

という事態にまで及んでしまうのは非常にマズい。

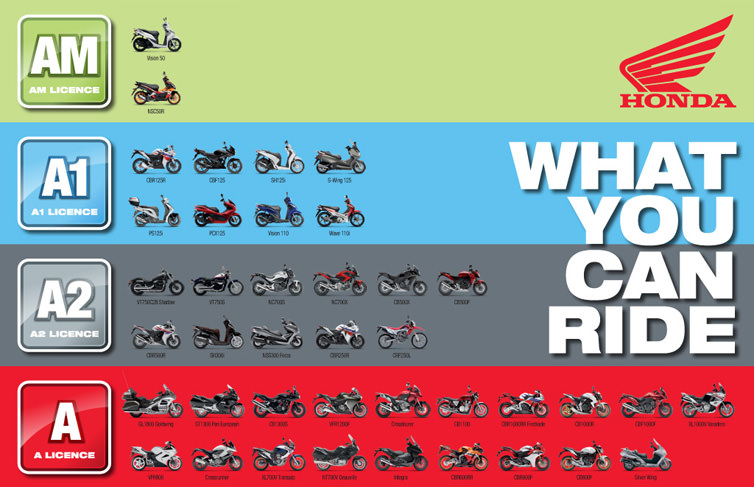

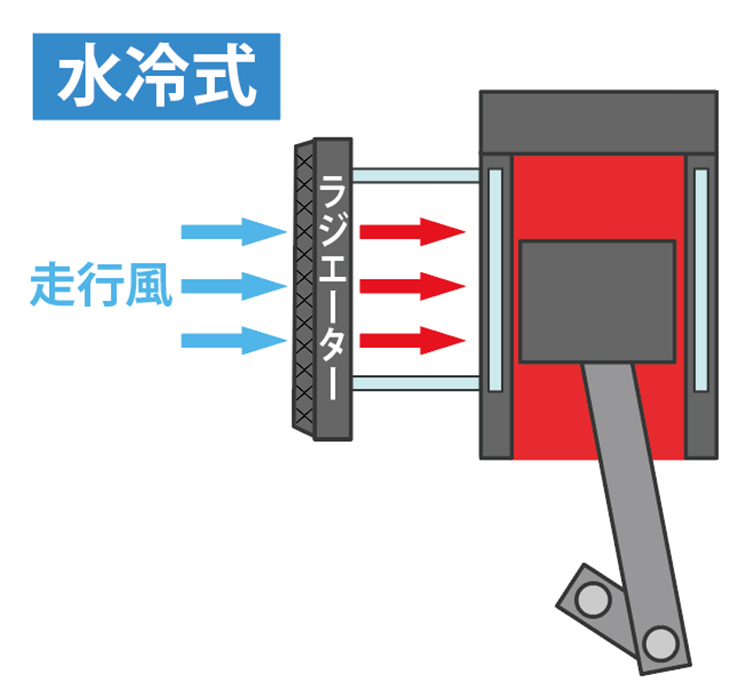

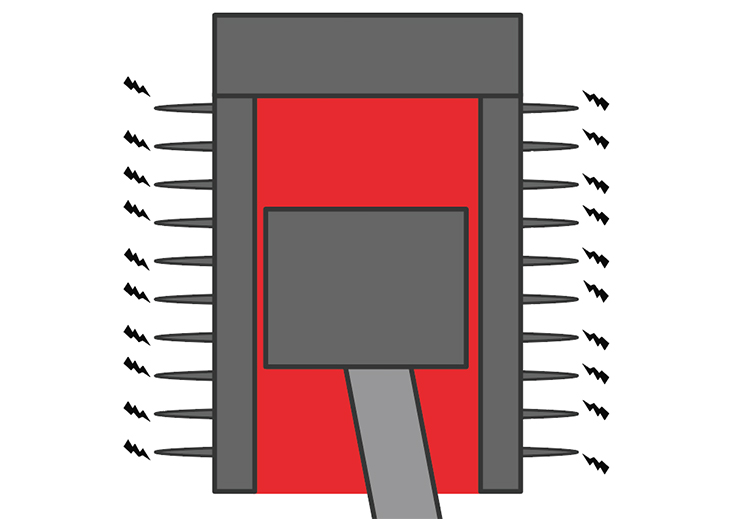

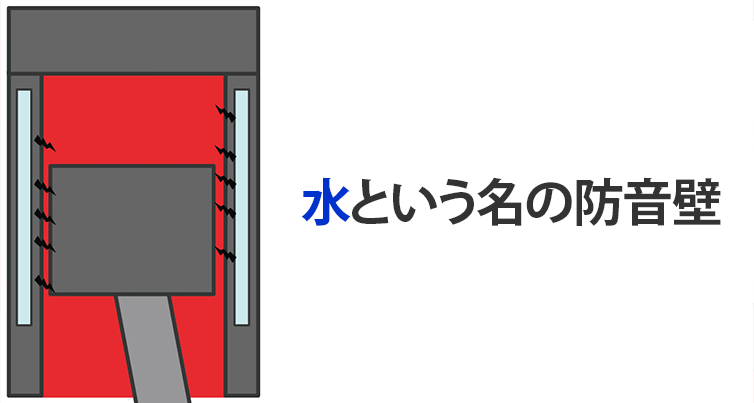

しかしレースやレーサーの様なスポーツ車を求める人も居るからそれらを止めるわけにはいかない・・・そこで考えられたのが白面積の増加。

CBR1000RRがちょうどいい題材なのでオーナーさんには申し訳ないんですがちょっと利用。

同じ形でホワイトが大きく入っているカラー(写真左)と、ほとんど入っていないカラー(写真右)があります。

この二台どちらが『クリーンなバイク』に見えるでしょう。

恐らく多くの人が白が大きく入っている左の方がクリーンだと思うのではないでしょうか・・・これが狙い。

厳しくなっていくバイクに対する目を少しでも和らげるために白を広く取り入れる様になったというわけ。だから実はこれトリコロールだけの話ではなくどのメーカーもそうなんです。

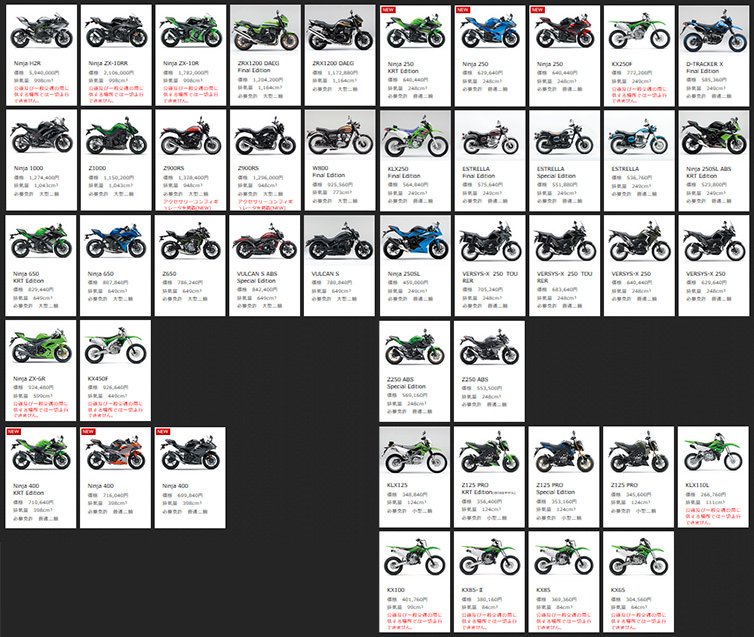

GSX-R、RZ、GPzなどなど1980年代のスポーツバイクを思い出してみて見て下さい。この頃からスポーツバイクは必ずと言っていいほど白が目立つカラーリングになっている。

これは日本の『三ない運動』も少なからず影響していると思います。

要するにトリコロールの白が広くなったのは言ってしまえば正義感を出すため。

「トリコロールは大正義カラー」

とよく言われますが、それは狙ってそうしているという話というか俗説でした。

【余談/小ネタ】

不確実な話ばかりで申し訳ないのでHRCに関する確かなネタを一つ。

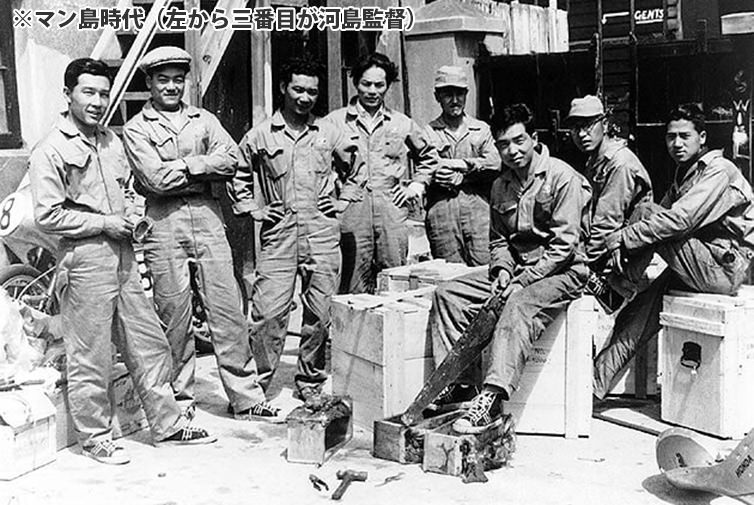

マン島TTで初代ワークス監督を勤めた二代目ホンダ社長の河島さん曰く、ホンダで一番大変だったのはワークスの監督だったとの事。

本田宗一郎の本で

「ワークス(HRC)の監督に比べたら社長は楽だよ」

という話をされていました。

どうしてワークスの監督が大変なのかというと

「負けたらオヤジ(本田宗一郎)が大激怒するから」

という話・・・でも実はこの流れ、本田宗一郎だけで終わってない。

六代目のホンダ社長でNR500/NS500を開発しHRC監督も務められた福井さんがRACER22でこんな話をされています。

「鈴鹿のレースは重役やOBがサーキットを一望できるVIPルームに来るから大変。」

これがどういう事かというと

『ホンダの社長(出世コース)は技術畑』

という決まりは有名かと思いますが、それはつまりVIPルームへやってくる重役やOBというのはWGP/MotoGP/F1などで活躍しキッチリ結果を残してきたレース大好きな凄腕エンジニアでもあるという事。

だからレースを見る目も観戦というより督戦でレース中はずっと質疑応答を求められる。

もちろん第一線で活躍してきた人達だから言い訳や誤魔化しなんて通用しない。ある意味では本田宗一郎より難敵かも知れない。

当然ながらワークス(HRC)で挑んでおきながら失態を晒そうもんならそりゃもう・・・だからHRCの監督は大変という話。

技術畑出身という決まりは傍から見ると素晴らしい事ですが現役組にとっては・・・という事ですね。

まあでもだからこそ常に常勝軍団HRCであり続ける事が出来ているとも言えるわけですが。