よくよく考えると説明していなかったのですがデルタボックスフレームのデルタとは何かご存知でしょうか。

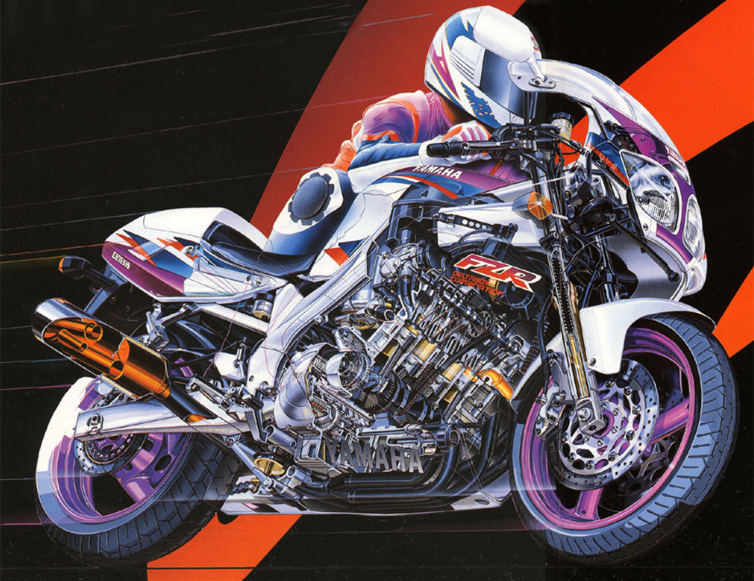

YZF-R1やYZF-R6、最近取り上げたFZR250などヤマハのレーサーレプリカやスーパースポーツに使われているフレームですが

「ヤマハのツインスパー(ツインチューブ)フレーム」

と簡単に片付けていた事をFZR250の系譜を書いていて悔いたので少し話させてもらいます。

※そもそもフレームの種類がよく分からないという人は「バイクのはてな:フレームの種類と見分け方」をどうぞ。

デルタボックスフレームの”デルタ”というのは側面からフレームを見た時に三角形に見えることから付いたわけですが、じゃあ今のデルタボックスフレームを見て何処がデルタなのか答えられる人ってどれほどいるでしょう。

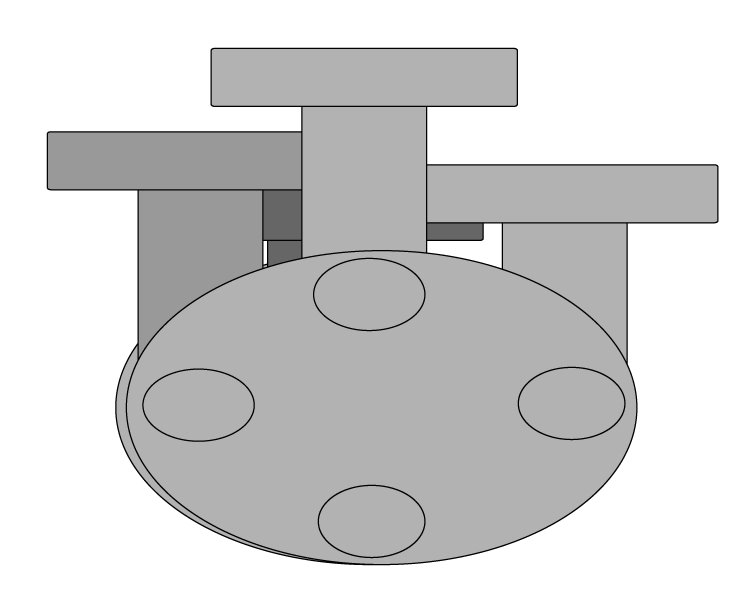

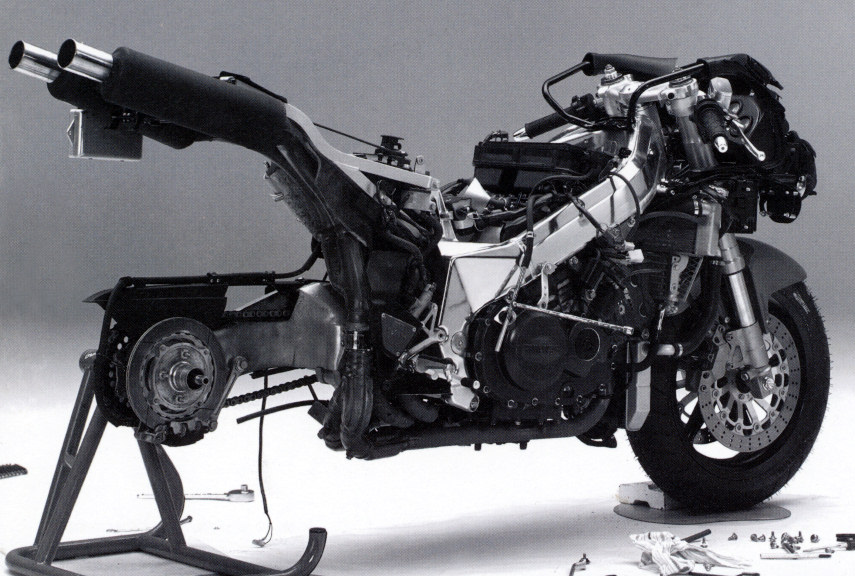

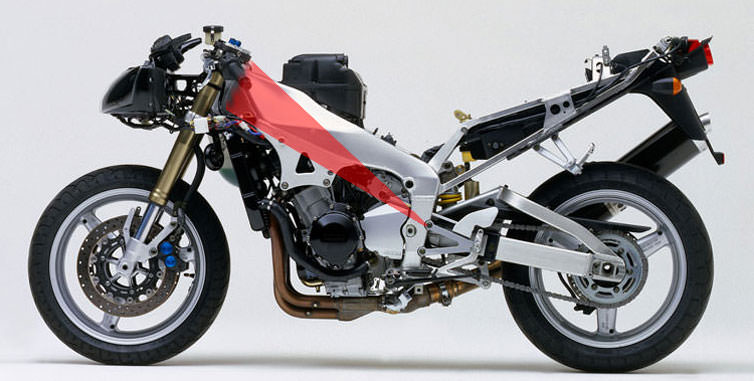

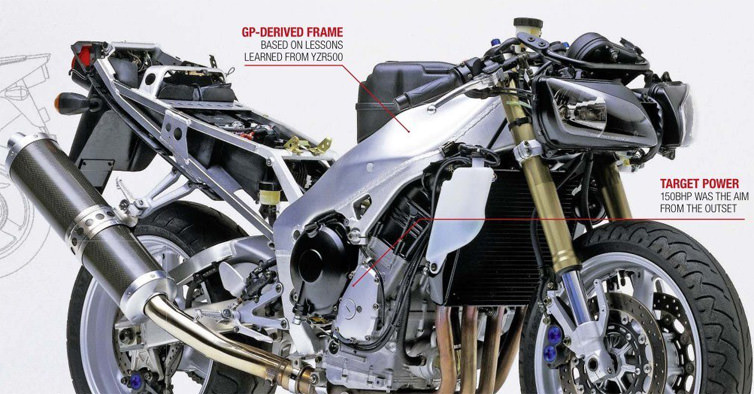

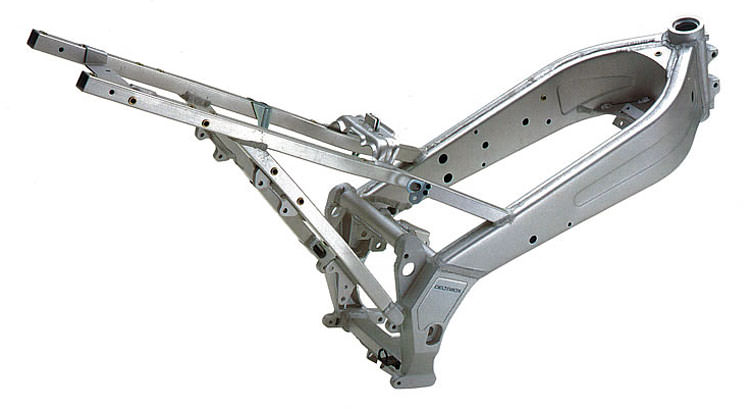

秀作と名高い初代YZF-R1のアルミデルタボックスフレームでデルタな部分を探してみましょう。

三角形の場所を見つけられたでしょうか・・・恐らく定義を知らないと分からないと思います。

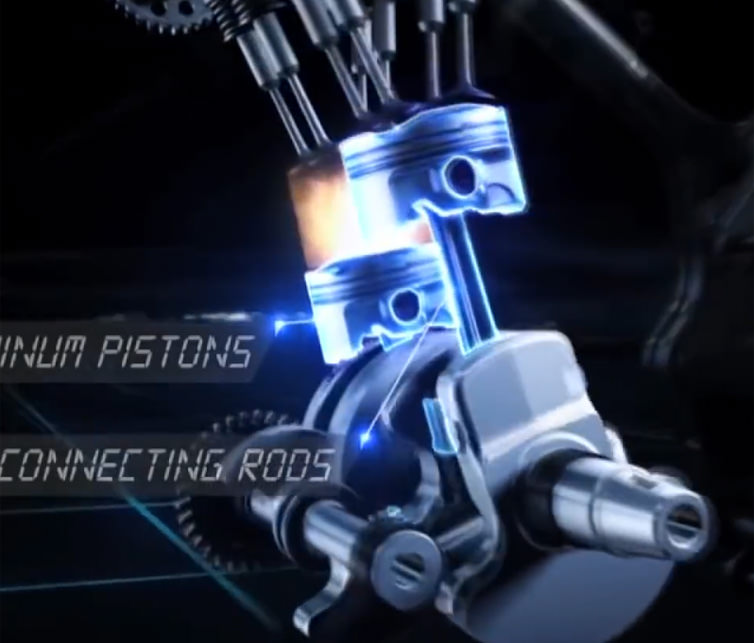

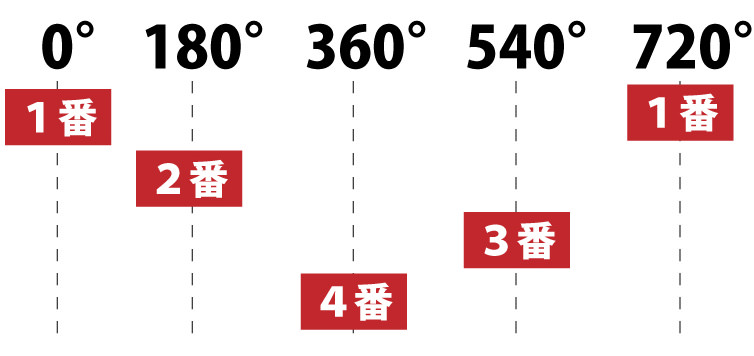

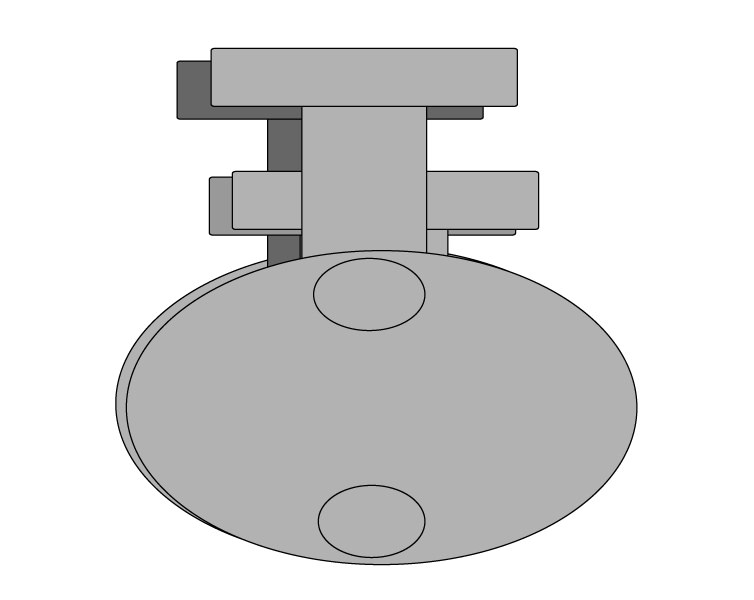

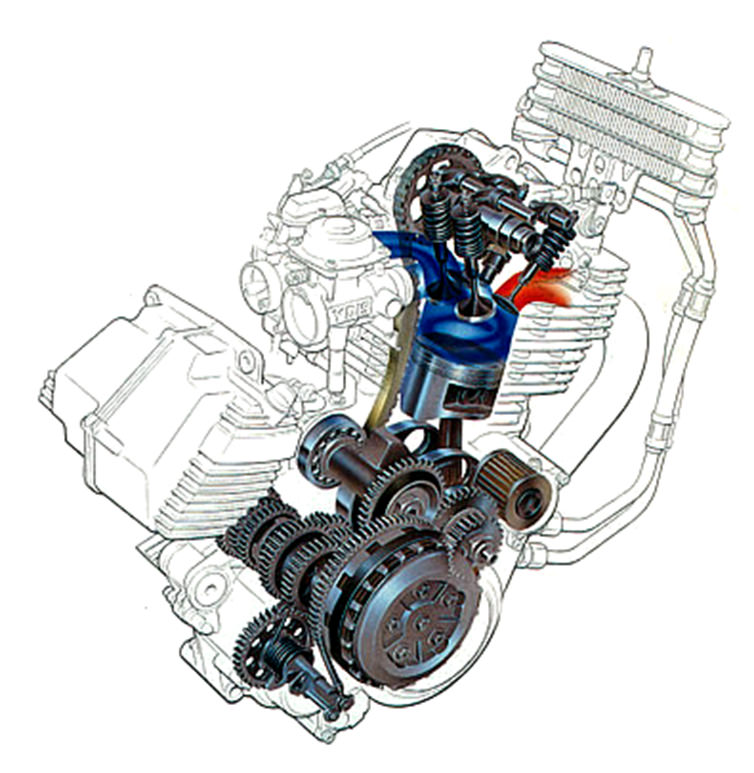

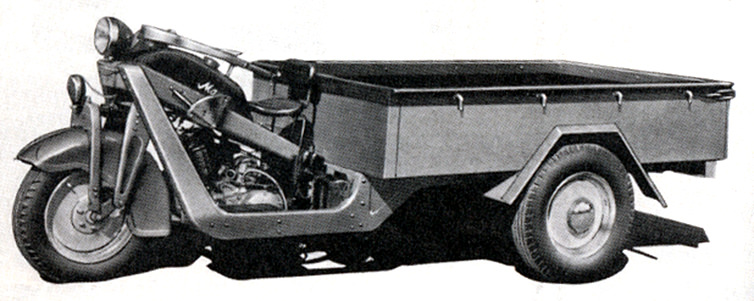

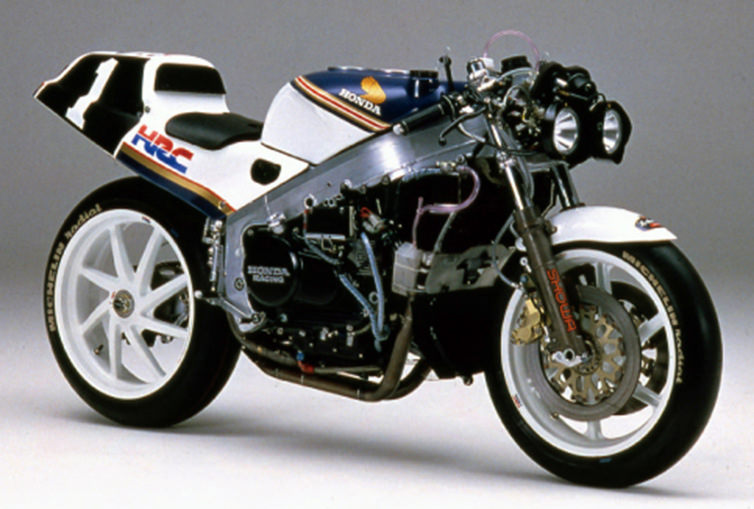

そもそもデルタボックスが最初に生まれたとされるのは1983年のレース車両YZR500(OW70)です。ヤマハの公式にも書かれていますがデルタボックスフレームというのは元々V4エンジンを積むために生み出されたフレーム。

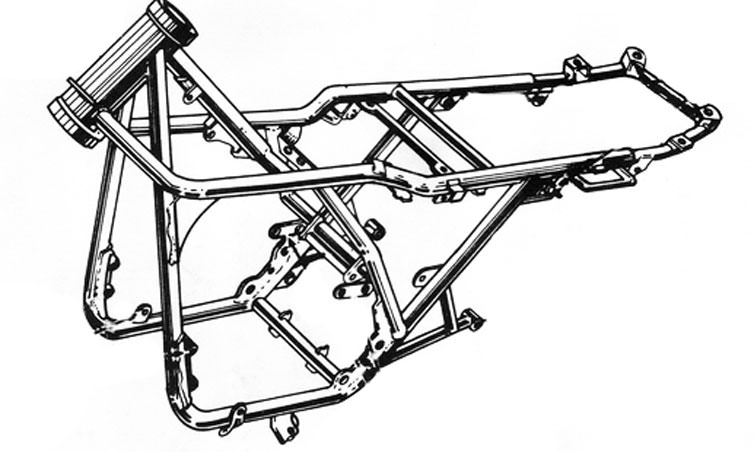

これが一番最初のデルタボックスフレーム。デルタな部分も分かりやすいですね。

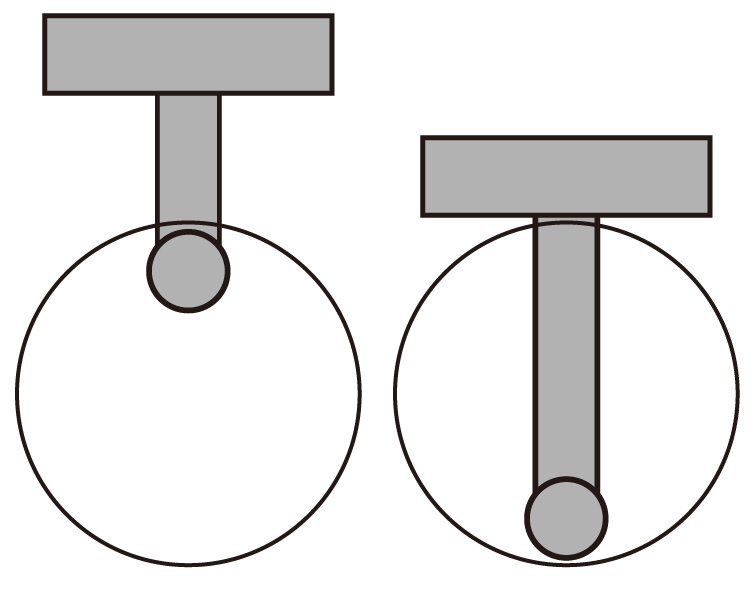

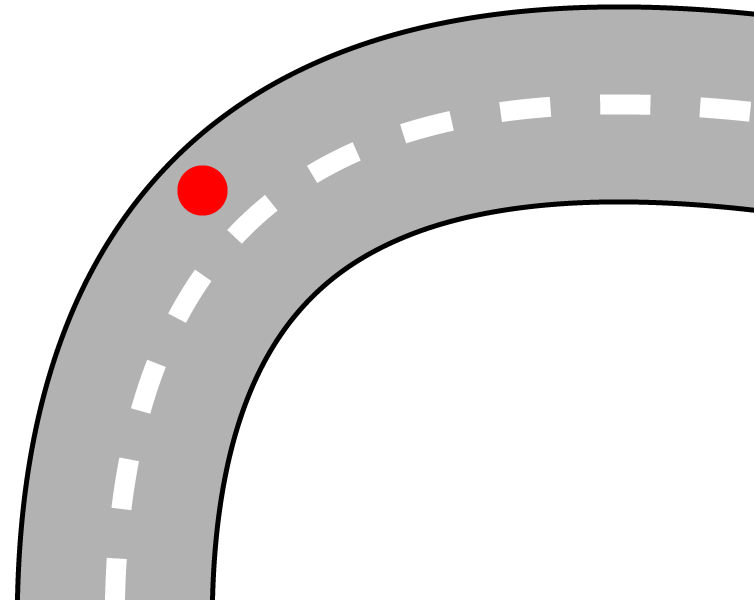

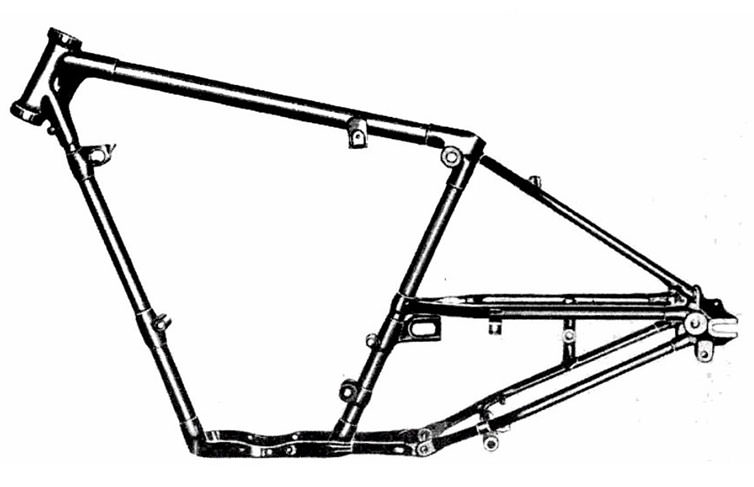

まだ分からないという人のためにデルタボックスになる前と並べてみましょう。

写真左がデルタボックスになる前の前のモデル(OW60)、右がデルタボックスになったモデル(OW70)です。

わかりましたか・・・いい加減しつこいと言われそうなので答えを言うと

この部分がデルタと命名される事となった三角形の部分。

ヤマハ公式を略して書くと

“ヘッドパイプからリアピボット(スイングアームの付け根)を結ぶ線を極力直線に近づけ、ヘッドパイプの上下幅を広くとったことで側面からみるとデルタ(三角)形状を成している”

との事です。

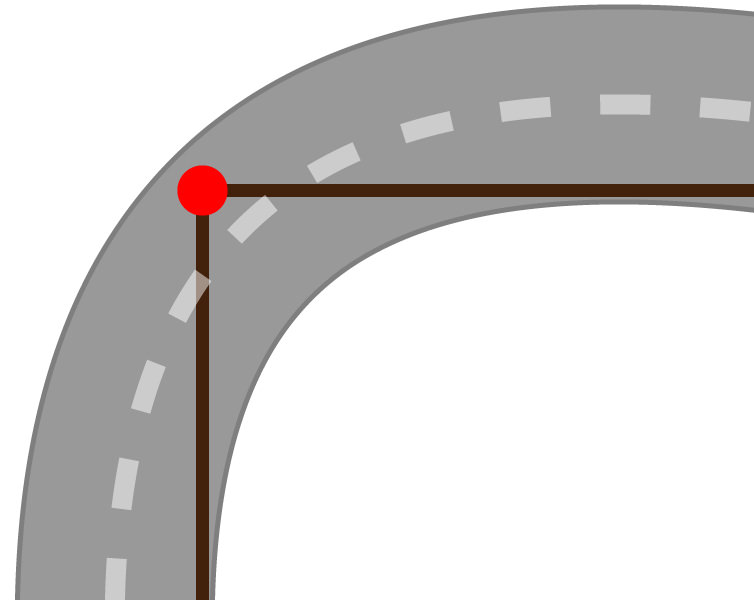

つまりYZF-R1でいうDELTAラインは

こうです。デルタボックスのデルタというのはこれから来ているわけ。

太いヘッドパイプ周りからピボットに向かって細くなっているのがデルタボックスフレーム。

「全然デルタじゃない。」

とヤマハにクレームが行くと困るので長くなりますがお付き合いください。

【フレームの歴史】

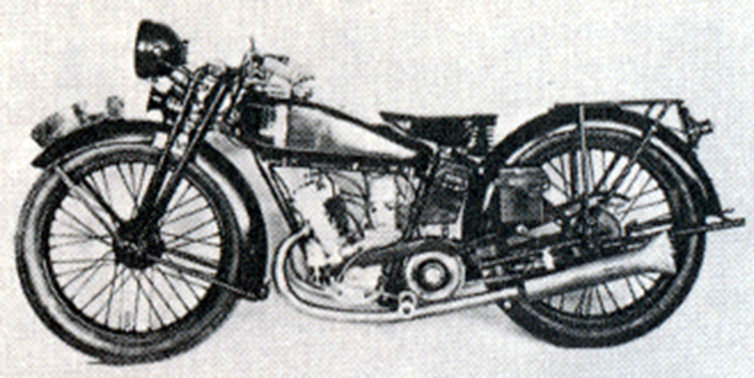

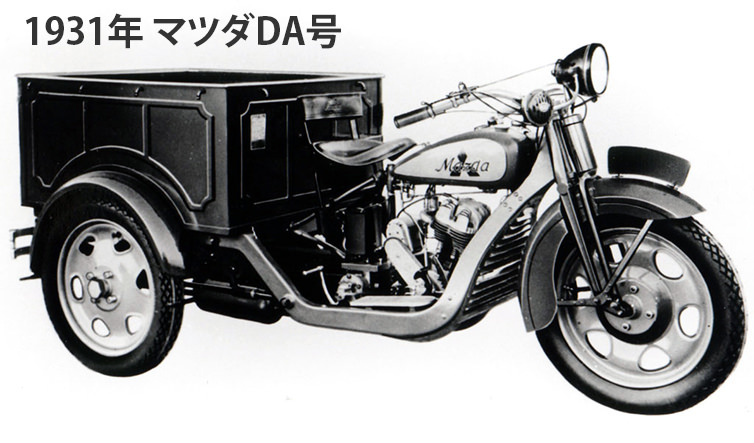

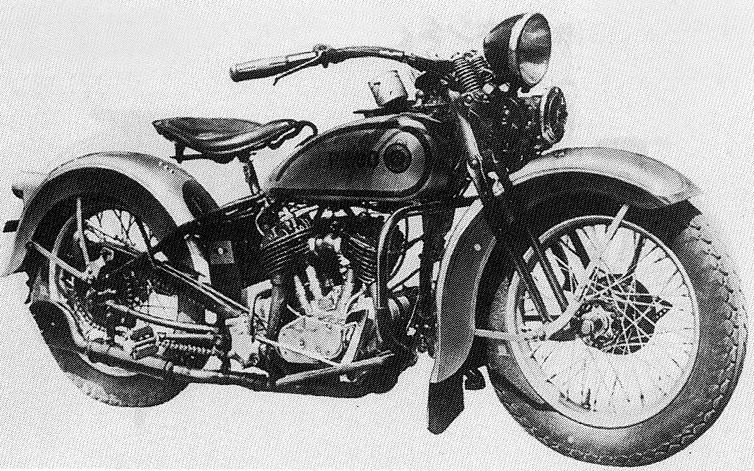

フレームの歴史というのはレースの歴史ともいえるわけなんですが、バイクは自転車にエンジンを載せたのがスタートなのでレーサーも最初は平面の鉄パイプのシングルクレードルフレームが一般的でした。もっと前になると木材ですが。

エンジンや足回りの性能がまだそれほど高くなかったので当時はこれで間に合っていた。

しかし時代とともにエンジンの性能が上がっていくと、シングルクレードルフレームでは剛性が足りず真っ直ぐ走らない、ハンドリングが安定しないといったいわゆるフレームが負ける問題が出てきた。

そこでアンダーチューブを二本にしたセミダブルクレードルフレームといった補強されたクレームフレームが生まれてきました。しかしこれでは重量も上げてしまう事になってしまう。

ならばと自転車を参考にエンジンを剛性メンバー(フレーム)の一部としアンダーチューブを排除したダイヤモンドフレームも生まれました。

しかしこうすると軽くなるけど今度は剛性が足りない。ここから重量と剛性(剛性比)の戦いが始まります。

そんなあの手この手の末にたどり着いたクレードルフレームの(重量当りの剛性値を高く出来た)集大成が今もネイキッドなど多くのバイクに使われているダブルクレードルフレームです。

この形を生み出したのは1950年のNortonのマンクス(フェザーベッドフレーム)と言われていて、パイプの継ぎ接ぎで剛性を出す方法ではなくステアリングヘッドパイプを起点に二本のパイプでグルッとエンジンを囲うようになっているのが特徴。

レースでも驚異的な速さを誇りました。かの有名なCB750FOURやZ1が参考にしたフレームとしても有名です。

しかし1980年頃になると日進月歩で上がるエンジンやタイヤの性能そして路面(舗装路)に対し、50年代に生み出されたダブルクレードルフレームの延長線上でしかなかったフレーム技術(剛性)が再び追いつかなくなる。

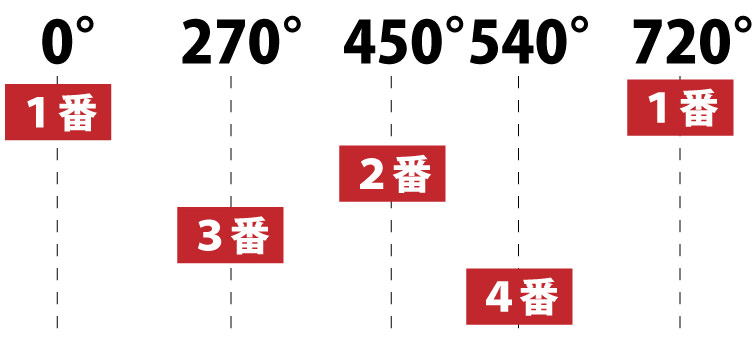

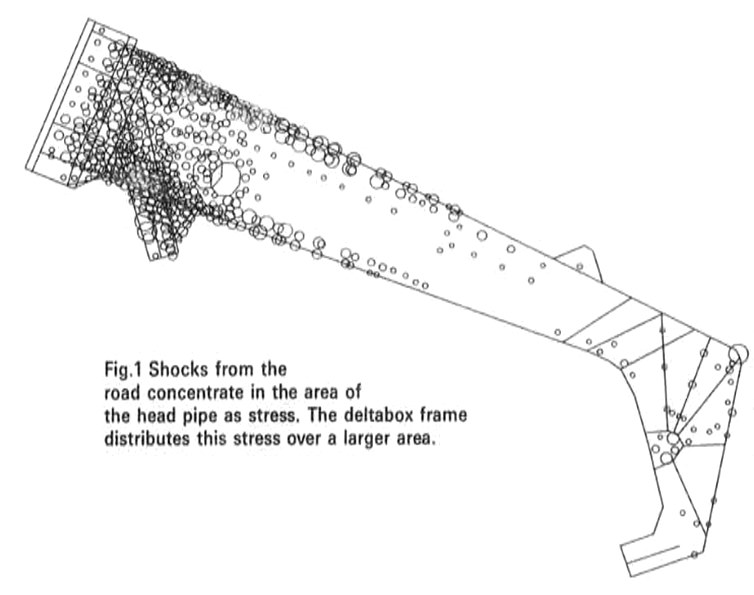

そんな中でスペインのコバスというエンジニアがある結論を導き出します。それは

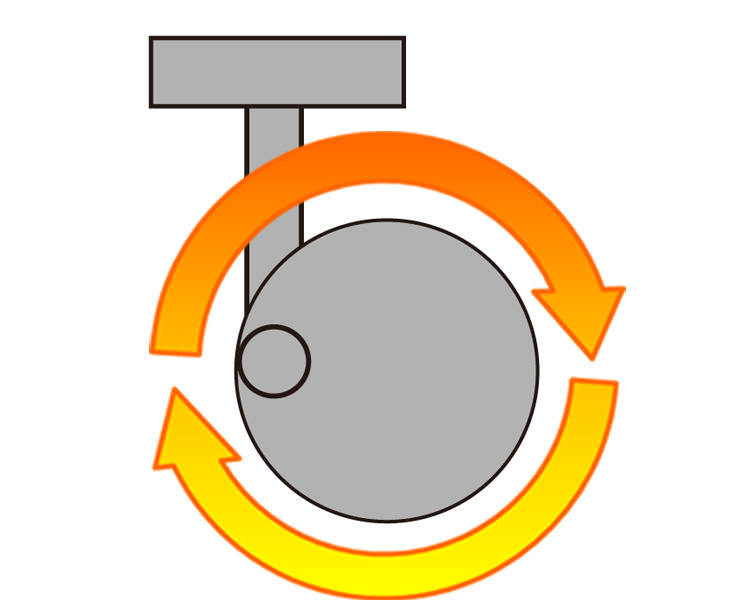

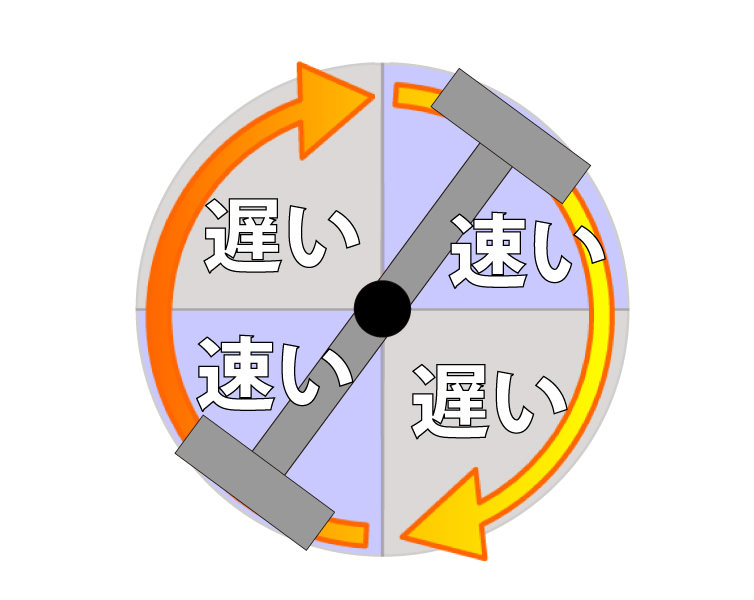

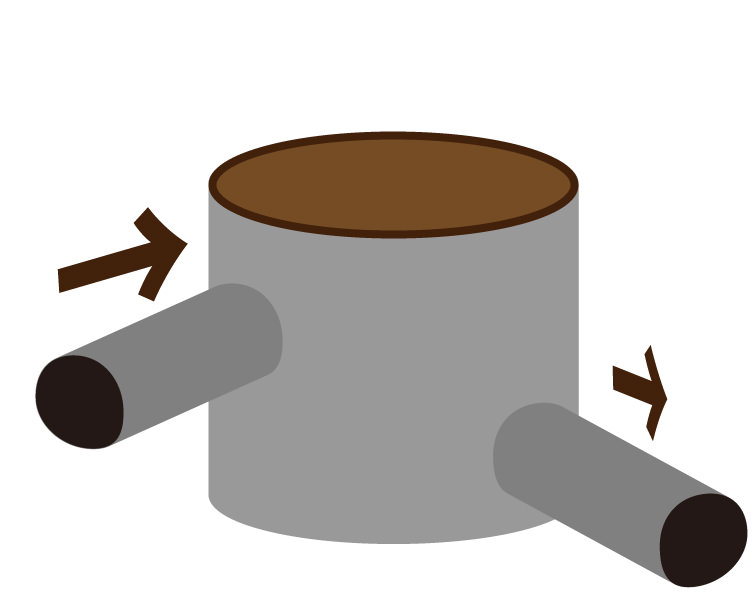

「ステアリングヘッドからピボットまでを直線で結ぶのが最も剛性値を稼げる」

というもの。

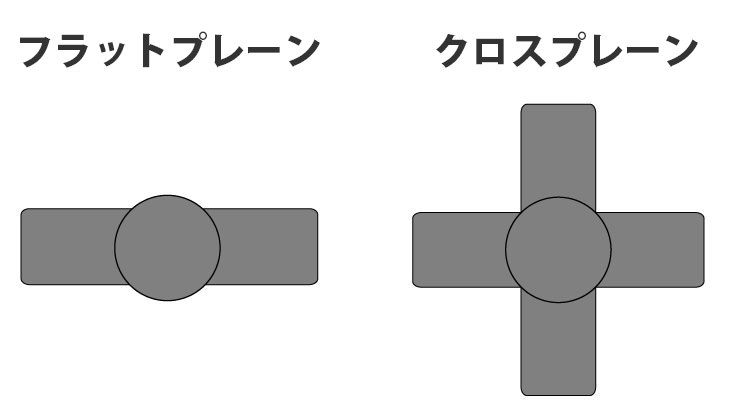

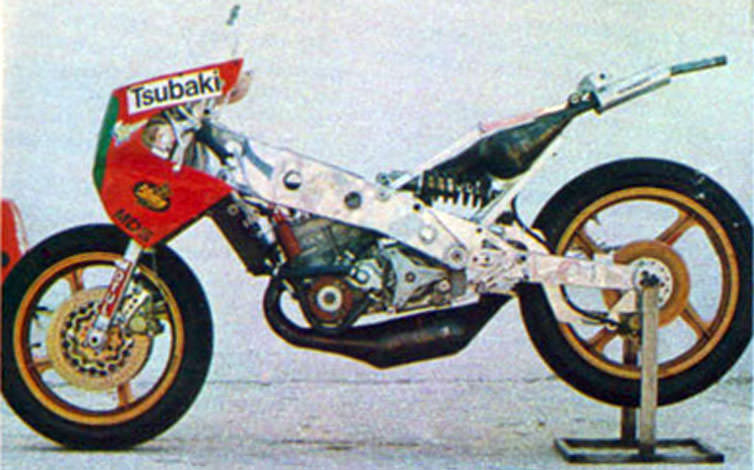

その考えを元に生まれたのが1982年のMR1。ダブルクレードルフレームの比じゃない剛性と軽さを持ったツインスパーフレームの誕生です。

ヤマハも年を追う毎にデルタボックスフレームに近づいていったんですが惜しくもMR1の1年遅れでした。

ただ両車両を並べてみると分かるのですがMR1が一定の太さを保っているのに対しYZR500はステア周りが異常に太く、ピボットに向かうにつれどんどん細くなっています。だからデルタなんですが。

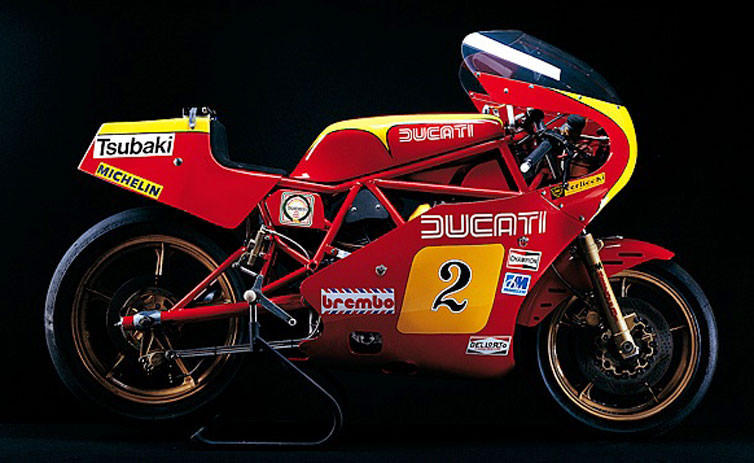

ちなみに奇しくもツインスパーが誕生する1年前の1981年に誕生したのがトラスフレームです。

ドゥカティのパンタレーシング600TT2が始まりと言われています。トラスフレームからくるコンパクトさを武器にこれまたレースで活躍しました。

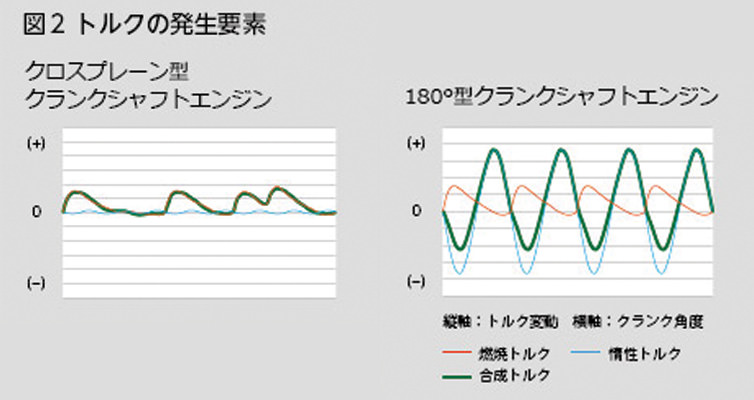

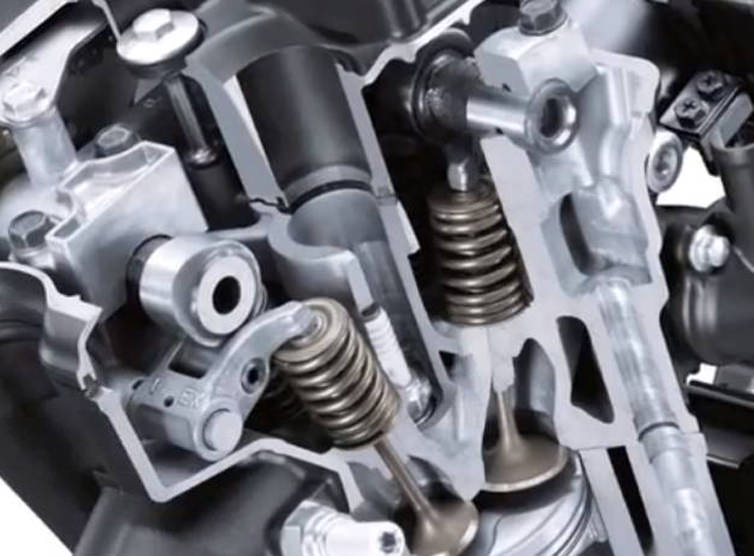

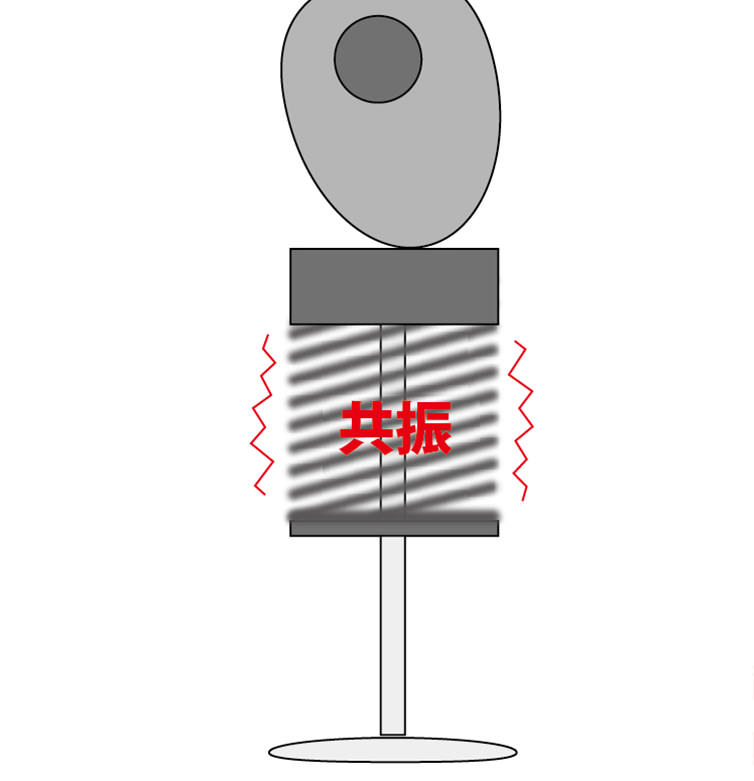

ここで少し剛性について付け焼き刃な知識で話をさせてもらうと

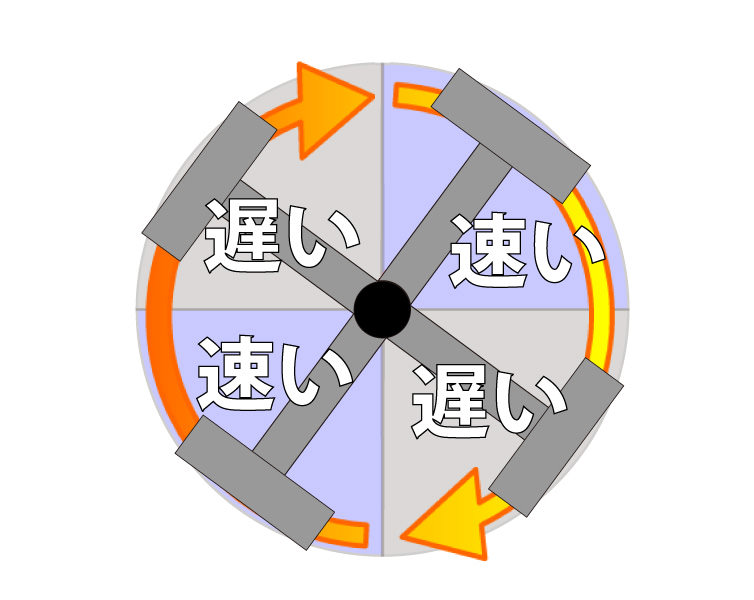

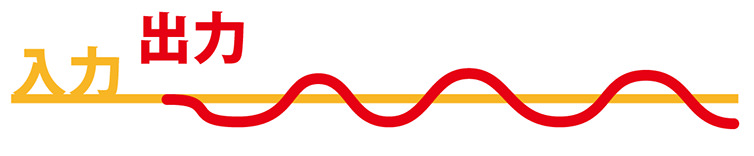

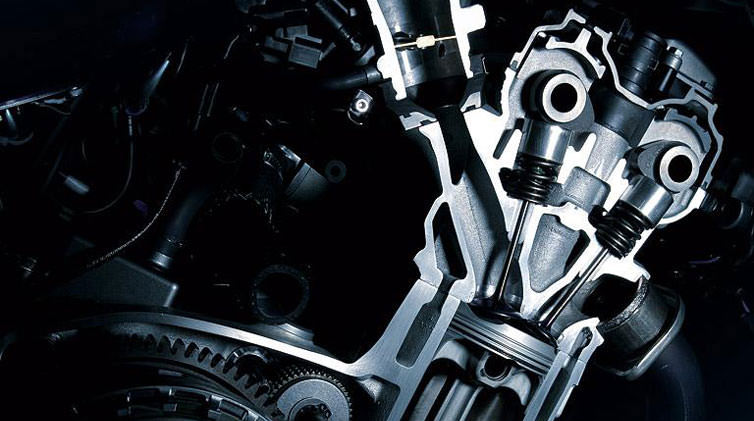

フレームというのは人間でいう骨格で主要部品を載せる強固な土台なんですが、同時にタイヤやサスが吸収出来ない外乱(応力)を撓って吸収するクッションでもあります。

相反するような要素ですが、骨としてしっかりしていて且つクッション性がないと速く走れない。

つまり剛性というのは高すぎても低すぎても駄目なんですが、難しいのはフレームに掛かるストレスというのは速度に比例するので

「30km/h~300km/hまで適度に撓るフレーム剛性」

なんてものは不可能ということ。

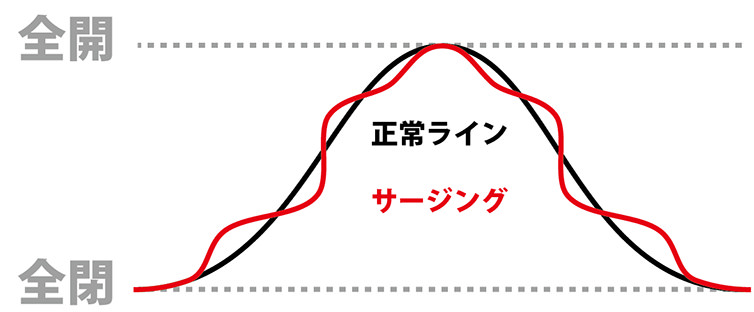

フレーム剛性の勝った時や負けた時の話をすると

負けると真っ直ぐ走らなくなる。コーナーリングではハンドルのヨレや前輪と後輪のズレを感じる。これはバイクがもう無理だよと言ってる危険信号です。

逆に剛性が勝ち過ぎている場合ハンドリングが過敏に反応するナーバスな特性になり、フレームが簡単には撓らないので曲がり難くなる。

「そんなことないよSSは低速域でも凄く曲がるよ」

って思う人もいるかもしれないけどそれはタイヤなどフレーム以外の依存してる部分が大きいです。

分かりやすいのが雨などウェット走行。

スーパースポーツ乗りがウェットを怖がったり苦手意識を持っていたりするのは、濡れた路面でタイヤに頼った走りが出来ず、フレームが高剛性で撓れない事からマシンから何の応答も感じ取れないが原因。

なんかデルタボックスフレームというよりフレームの話になってますね・・・すいません。

話をデルタボックスフレームに戻すと

「YZF-R1のフレームが全然デルタじゃない問題」

ですが、初のデルタボックスフレームであるYZR500(OW70)や市販車初であるTZR250のデルタボックスフレームフレームに比べ、近年のデルタボックスフレームが三角形じゃないのは・・・正確には分かりませんでした本当にスイマセン。

ここからは推測になりますが恐らく製法が変わった事が大きいかと思います。

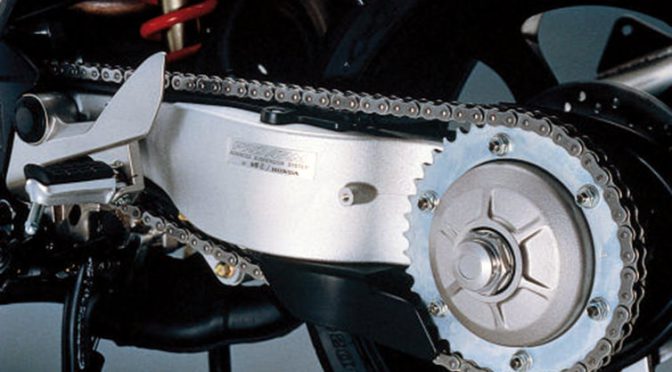

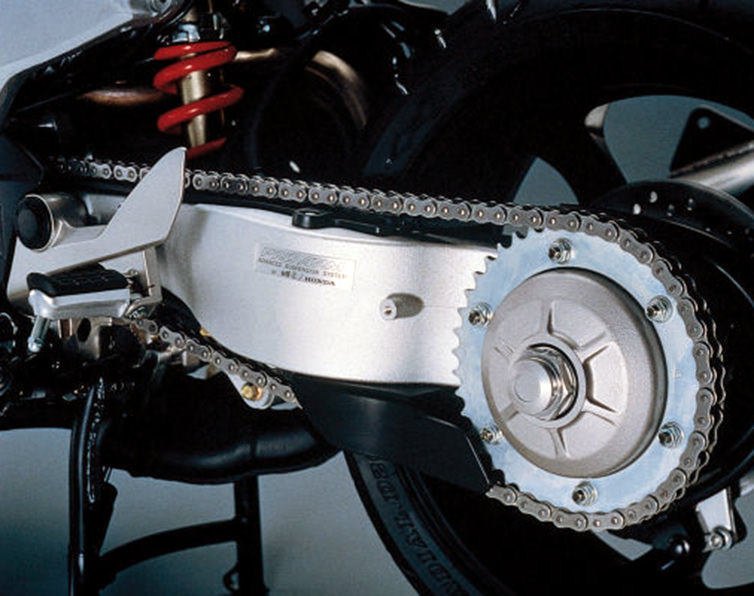

始めの頃はアルミ板などで作っていたものの、時代の進化と共に大量生産に向いている鋳造そしてダイキャストへと変わった事で既に高かった剛性が更に向上しました。

つまり現代の製法でアルミフレームを一直線に繋いでしまうとあまりにも剛性が高くなりすぎるから直線(三角形)では無くなったのではないかなと。

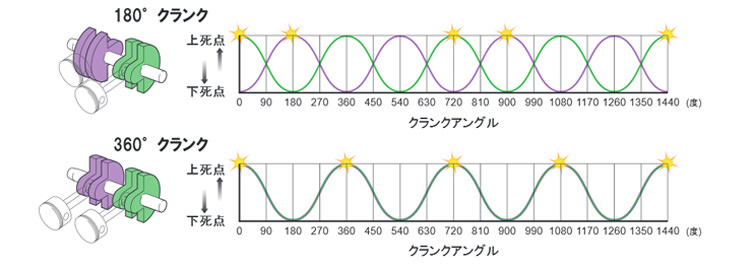

300km/hが当たり前なMotoGP車両などでも90年代に入ると、ツインスパーフレームが生まれるまで続いた剛性を上げる改良とは違い、剛性の良い落とし所の模索が基本になっている。

まして市販車となるとそれ以上に剛性は要らない。だからこそ直線(三角形)でなくなったのではないかと。

まあフレーム剛性というのは”ねじれ・縦・横”と三次元な上にメインフレームやヤング率(縦弾性係数)などの数値だけで決まるものではなく、今でも模索が続いてる辺りそんな単純ではないんでしょうけどね。

ヤマハがあれだけ連呼するデルタボックスフレームをほとんど掘り下げて説明しないのも結局、難解すぎて素人は理解できないと考えているからだと思います。

ただし、だからといって

「今となってはデルタボックスフレームなんて名前だけ」

が答えでは無いと考えています。

最初に言いましたがデルタボックスフレームというのはマッチョ過ぎるステア周りとヒョロヒョロなピボット周りのアンバランスさが特徴。

これは資料などから推測するに

「下半身はしなやかに撓らせ、ライダーの膝や手に近いステア周りでガッチリ受け止めることで情報を余すことなく伝える」

という狙いが生んだ形ではないかと思います。

つまりヤマハのデルタボックスフレームというのは

“ハンドリングのヤマハ”という抽象的な部分が、唯一目に見えるほど具体的に現れている部分ではないでしょうか。