「最高の90°Vツインを造れ」

これがスーパーバイクシリーズの始まり・・・ですが、その前に851に至るまでの経緯をざっくり紹介しようと思います。

元々ドゥカティというのは1922年にボローニャにいたアドリアーノ、ブルーノ、マルチェロの三兄弟が創設したのが始まりです。

最初はラジオのコンデンサーを造っていた会社から始まり、第二次世界大戦中はカメラなどまで手がける電機メーカーに。

そして戦後からは自転車向けエンジンを造るようになったんですが、それが人気を呼びバイク事業が大幅に拡大したことで分社化。

そこから完成車を造るようになったわけですが、天才エンジニアが入社した事でドゥカティは大きく飛躍することとなります。

『ファビオ・タリオーニ』

ベベルギア、そして市販車として初めてデスモドロミックを採用するなどの手腕を発揮し、ドゥカティは一躍レース常勝メーカーになりました。

ちなみにフェラーリの創始者であるエンツォ・フェラーリとは創業前からの友人。ドゥカティとフェラーリの関係はこの頃からのものなんですね。

そんなドゥカティですが

『ドカといえばデスモドロミックLツイン』

というイメージを持たれている方が多いと思います。

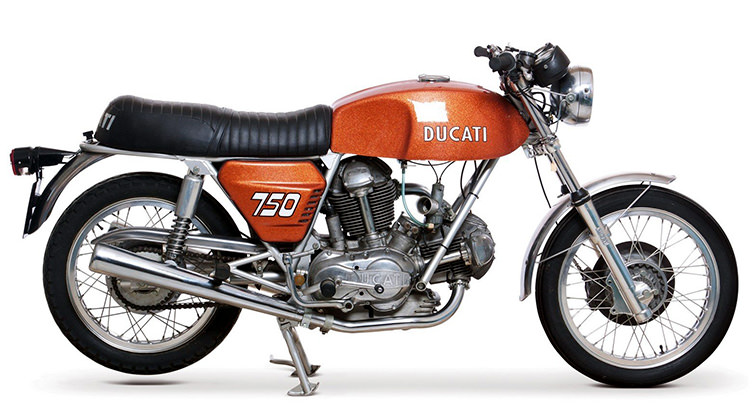

じゃあこの系譜というか流れがいつから出来たのかというと、Lツインが始まったのは1970年に出たドゥカティ初の大型でもある750GTというモデル。

ベベルギア駆動が特徴的で、第一世代もしくはベベル世代と言われています。

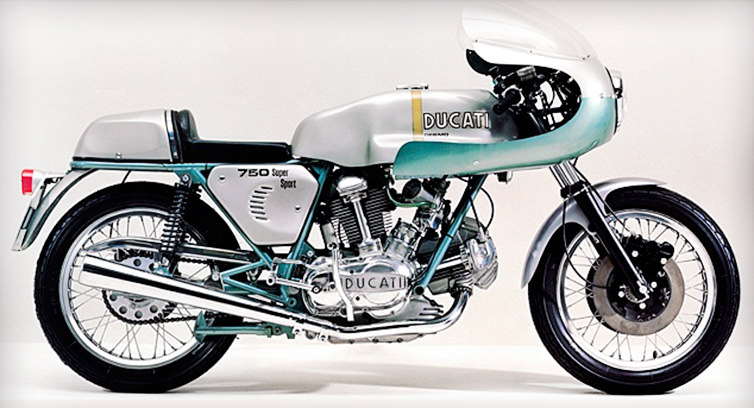

更にそこからレースで培ったデスモドロミックを投入したのが1974年の750SS DESMOというモデル。

これが今も続くデスモドロミックLツインの始まりです。

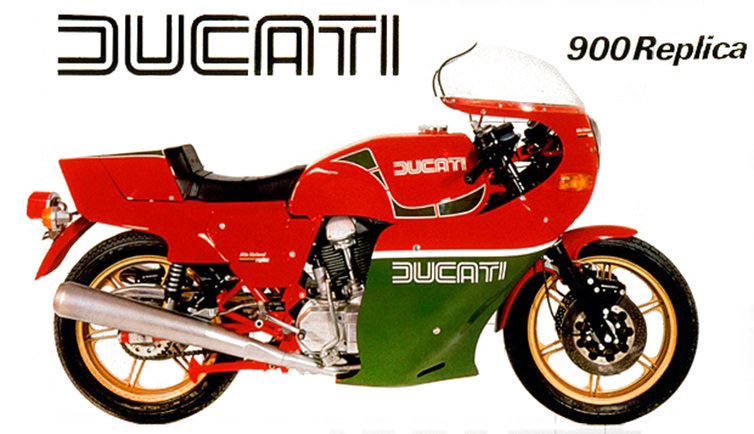

ちなみにこれの発展形である900SSベースのNCR900TT1でマン島TT優勝を飾り、その記念として出されたのが900MHR。

MHRというのはライダーだったマイク・ヘイルウッドのレプリカという意味。

あまりの人気っぷりから常駐ラインナップとなったベベルデスモ世代を代表する名車です。

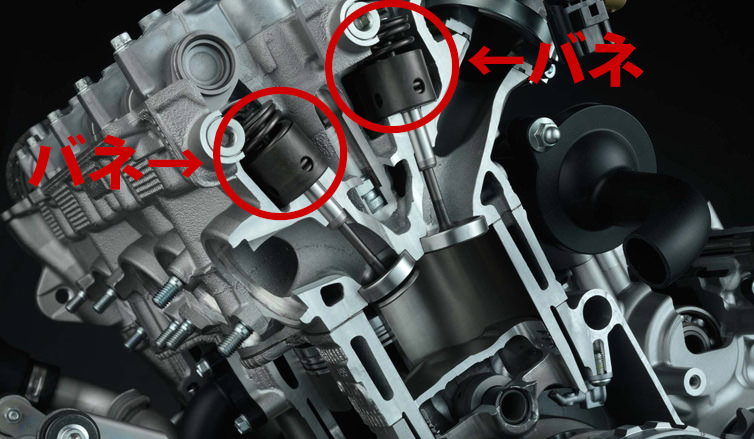

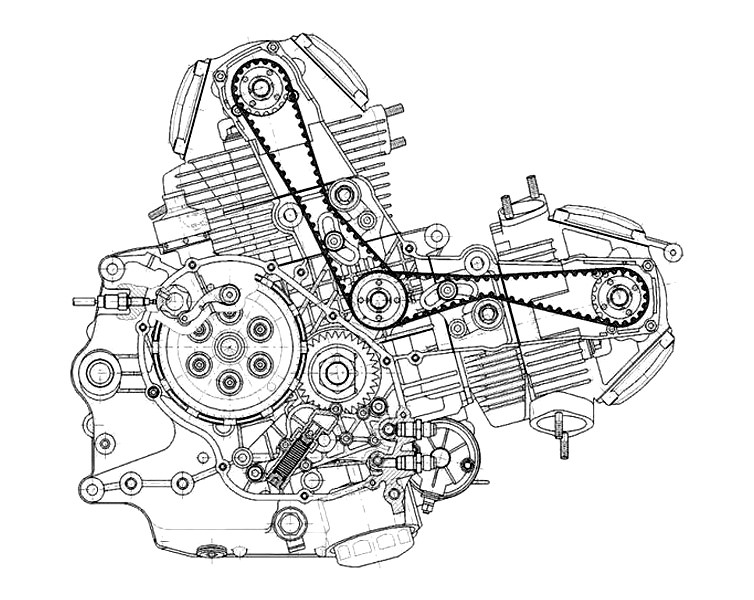

ここで少しデスモドロミックについて簡単に説明すると、デスモドロミックというのはエンジン(燃焼室)の蓋であるバルブ開閉機構の事。

通常の4stエンジンはオニギリの様なカムが回ってバルブを押して開き、縮んだスプリングの戻る力で閉じるポペットバルブ式になっています。

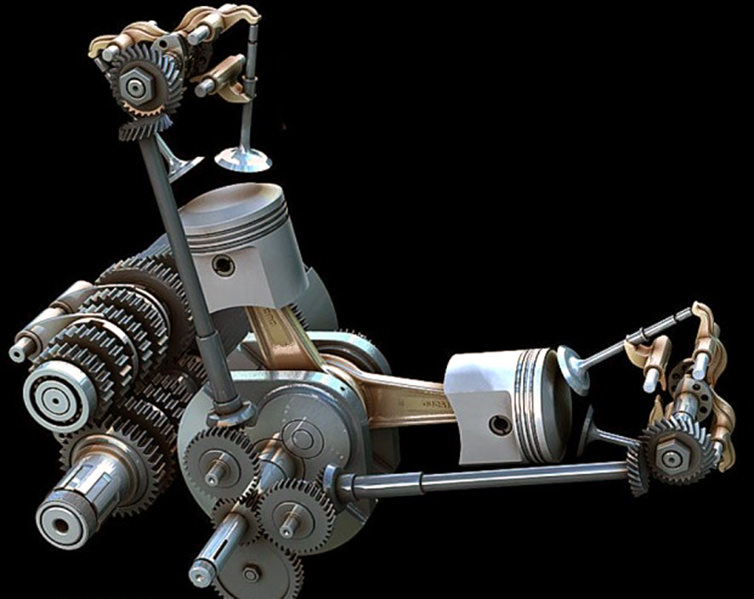

対してデスモドロミック式は開くのも閉じるのもカム。カムの力で押し開いて、カムの力で持ち上げて閉じる。

これによるメリットはバネに起因するバルブサージングといった問題が起きず回転数を上げられる事。

バルブサージングというのは先に挙げたポペットバルブ式のバネがカムの動きについて行けなくなってしまうこと。

ちょっと乱暴に分かりやすく例えると、最近のドアはドアクローザーがあるので勝手に閉まるじゃないですか。

でもそのかわりこれがあるせいで速く閉めるのは難しい。

戻る力を強くすればいいと思いますが、そうすると今度は押す際に凄く力がいるので大きな疲労(損失)に繋がる。

「だったらクローザに頼らず自分で開閉すれば速くて確実だ」

ってのがデスモドロミック。

じゃあなんでドゥカティしかデスモドロミックを採用していないのかというと、カム構造が複雑化してコストが増す事とバルブクリアランスがシビアで定期的な調整が必要になるから。

このためドゥカティは定期的なバルブクリアランス調整が必要になります。15,000km前後※車種による

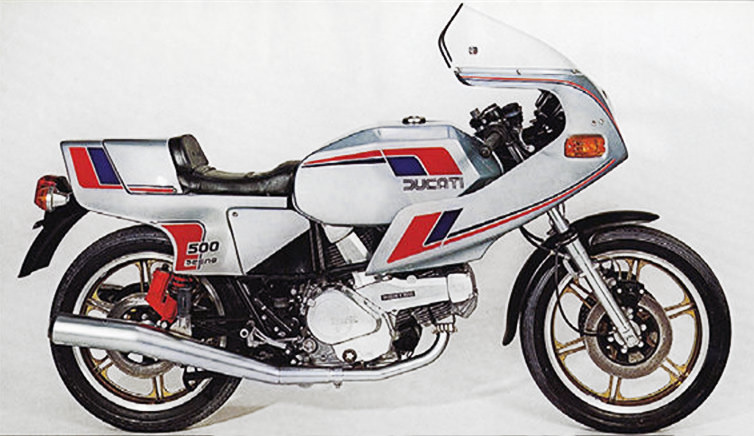

ドゥカティはその後、1979年にベベルギアよりもコンパクト&軽量なコグドベルト(歯付ベルト)方式のエンジンを開発。

パンタ(PANTAH)と銘打たれ、長く愛された有名なエンジンです。

これがそのエンジンを初めて採用した500SLというバイク。

言い忘れていましたがドゥカティは500SSからずっとレースをしています。

これはそのパンタエンジンベースのレーサーTT2。欧州のレースにおいて敵なしでした。

そしてドゥカティは

『レースマシンを市販車として出す』

という正にレーサーレプリカの様な姿勢を守り続けています。

それはもちろんTT2でも例外ではなく、市販車として1985年に登場したのがこの750F1というバイク。

パンタレーサーレプリカであり、F1という名前が付いている通り市販車レースTT-F1を強く意識したモデルでした・・・が、実は750F1は別のレースでも大活躍。

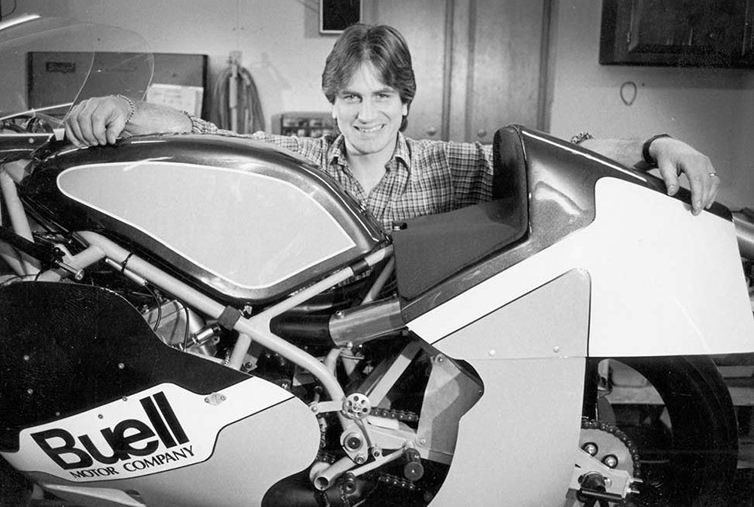

それはBOTT(バトルオブザツイン)と呼ばれるアメリカの二気筒レース。ここにドゥカティワークスが750F1を引き下げて登場し、圧倒的な速さでタイトルを総ナメ。

ちなみにこの事に我慢ならなかったハーレーオーナー達が動き、誕生する事となったのがビューエルです。

そこらへんはビューエルの系譜でどうぞ。

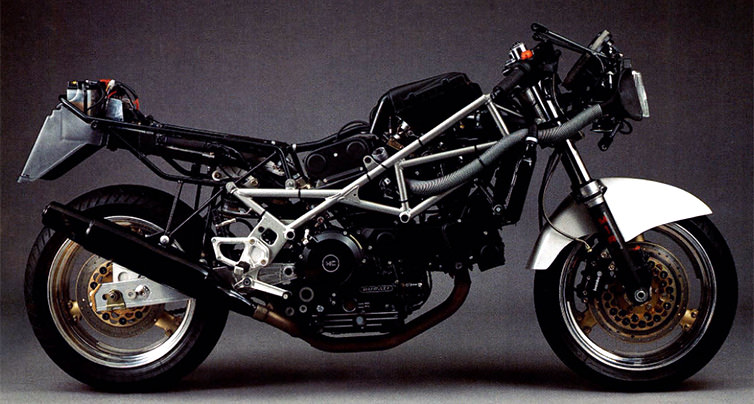

これはその750F1ベースの世界耐久選手権TT-F1レースマシン748IE。

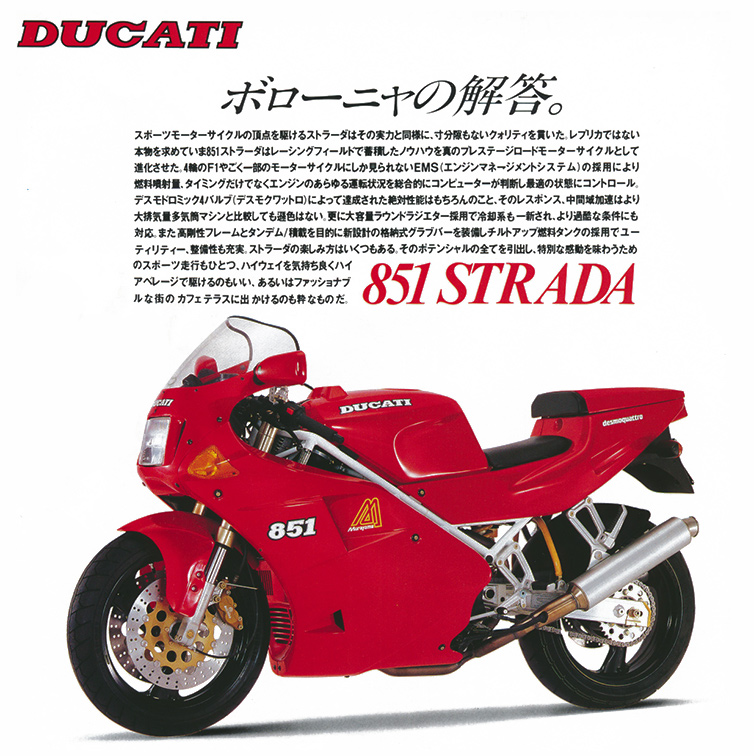

そしてそして・・・1988年、ここでやっと登場するのがスーパーバイクの始まりである748IEの市販車版851です。

だいぶ引っ張ってしまって申し訳ないです。

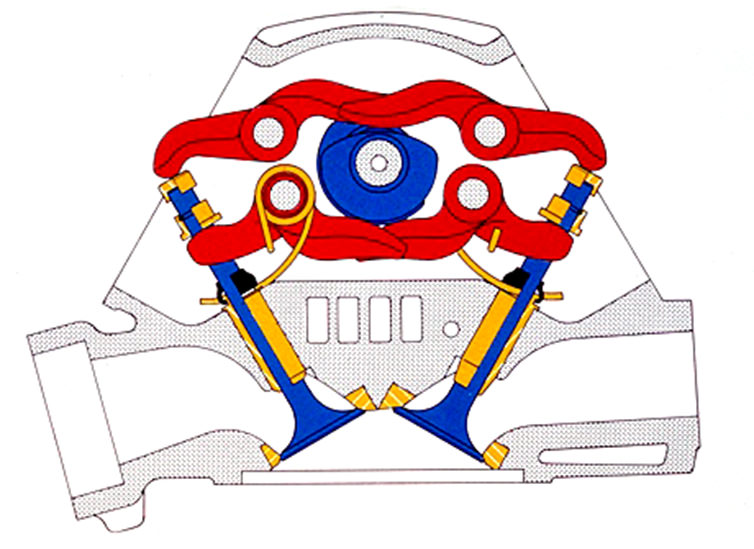

748IEと同じ水冷4バルブLツインエンジンである”デスモクアドロ”を積んでいる正にレーサーレプリカ・・・でも向こうでは”レーサーレプリカ”って言葉(定義)は無いんだそう。面白いですね。

デスモドロミック+クアドロ(4=4バルブ)=デスモクアドロ。

そんな851ですが

「公道で乗れちゃうレーサー」

として非常に高い人気を呼びました。

ちなみに系譜のタイトルである”スーパーバイク”という名前は皆さんご存知SBK(TT-F1の後釜)から来ています。

この851が造られたのは、そのスーパーバイクが始まるという情報を睨んでという狙いもありました。

ドゥカティとスーパーバイクレースの切っても切り離せない関係はここから始まる事となります。

ちなみにドゥカティのことさらスーパーバイクシリーズは毎年のように年次改良やSPモデルが登場するので区切り方が難しいのですが、ここではナンバリングで区切っています。

※851の簡易版モデルチェンジ歴

【1989年モデル】

圧縮比を高め105馬力になりFIをデュアルからシングル化。

ホイールを前後16から17インチ化など車体も大幅に見直し。

SP1とボアを2mm拡大し888ccとしたCORSA(公道走行不可)を販売。

【1990年モデル】

89年SPと同じ給排気のチューニングが入り、FIが再びデュアル化。

オイルクーラーが追加され、一人乗りから二人乗りへ。

SPモデルは一人乗りのままでアルミシートフレームになり、前後オーリンズを装備。

【1991年モデル】

サスペンションが前後マルゾッキから前ショーワ、後オーリンズに変更された他、細部の熟成を図ったモデル。

SPモデルも細部の熟成とミラーを変更。

【1992年モデル】

給排気系が見直された851の最終モデル。

888コルサ(レーサー)のパーツを奢った888SPSを販売。

エンジン:水冷4サイクルDOHC L型二気筒

排気量:851cc

最高出力:93ps/9600rpm

最大トルク:7.2kg-m/7000rpm

車体重量:199kg(乾)

※スペックは初年度のストラーダ(公道の意味)