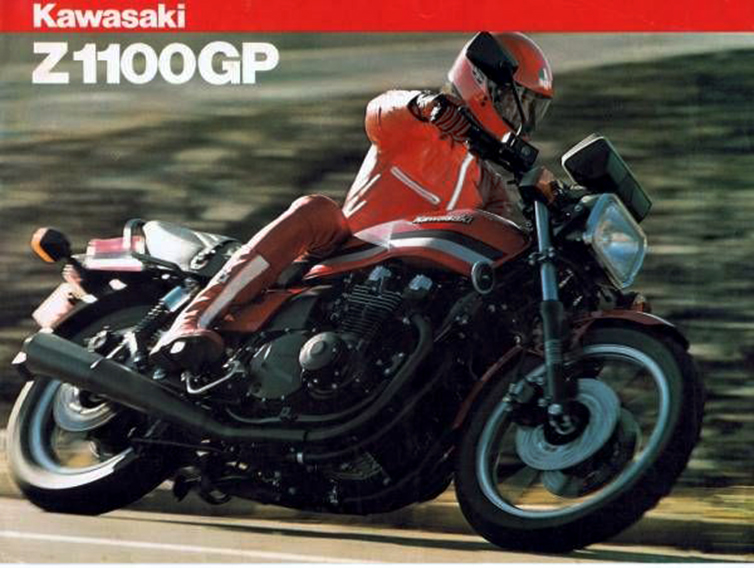

先に紹介したJ型から少し遅れて登場したZ1100GPのB型。

J型がレースを視野に入れたモデルだったのに対しB型は公道向けフラッグシップといった感じで、ボアを3.1mm拡大し1090ccとスケールアップされている。今にして思えばZX-6RとZX-6RRの関係に近いですね。

ただしこちらはH型に引き続き、電子制御燃料噴射装置であるKEFI(Kwasaki Electric Fuel Injection)を採用しているのが特徴です。

2年目にはDFI(Digital Fuel Injection)へと変更され1馬力UPと追従性向上などの改善に加え、ローソンレプリカっぽいビキニカウルを付けた通称B2を発売。

ある意味ではZRXの流れはここからとも言えますね・・・という話なんですが鋭い人は

「なんでB型なのかA型は何だ」

と思われるので説明するとA型は同年デビューのZ1100シャフトドライブ仕様になります。

Z1000STの後継モデルで、こちらは普通にキャブ仕様。

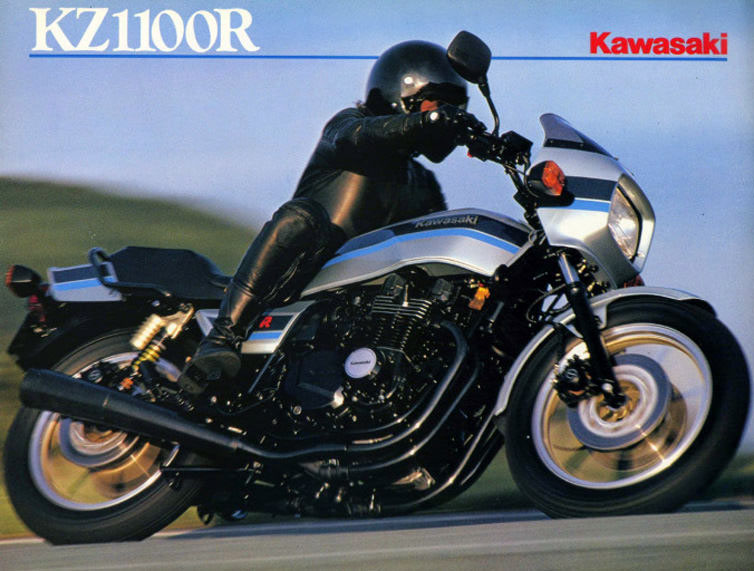

ついでにいうと1984年に出たローソンレプリカモデルであるZ1100Rもキャブ仕様でした。

ちなみに1100の方は幻のシルバーローソンレプリカもありました・・・先ず見ないですね。

キャブに戻されている理由はお察しの通りまだ少しFIは早かったというのが正直な所というか。

そもそも何故まだ排ガスが厳しいわけでもなかった80年代にFIを採用したのかというと、当時レースマシンでFIが流行っていたからなんです。だからそれをフィードバックさせる事でレプリカ感を高める狙いがあったわけ。

一応ネイキッドの空冷ZとしてはこのZ1100GPが最後となるわけですが、実は凄く短命で2年ほどしか売られませんでした。

理由はFIの件ではなく

「世代交代に迫られた」

というのが理由。

80年代に入ると競合から溢れんばかりの新世代技術を搭載したモデルが多く出ており、カワサキもこれに対応する必要が出てきた。

新世代技術とはなにか・・・それはフェアリングとモノサス。これを満たす後継を開発した事でGPはお役御免となったんですね。

ただこれは当時の話。

いま改めて長い歴史として振り返ってみると第一世代Zの集大成モデルと言ったほうが良いかと。

主要諸元

| 全長/幅/高 | 2265/820/1145mm [2265/785/1240mm] |

| シート高 | 805mm [785mm] |

| 車軸距離 | 1540mm |

| 車体重量 | 237kg(乾) [238kg(乾)] |

| 燃料消費率 | – |

| 燃料容量 | 21.4L |

| エンジン | 空冷4サイクルDOHC4気筒 |

| 総排気量 | 1089cc |

| 最高出力 | 108ps/8500rpm [114ps/8500rpm] |

| 最高トルク | 9.8kg-m/7000rpm [10.2kg-m/7000rpm] |

| 変速機 | 常時噛合式5速リターン |

| タイヤサイズ | 前3.25V19 後4.25V18 [前110/90V-18 後130/80V-18] |

| バッテリー | YB16L-B [YB18L-B] |

| プラグ | BR8ES(B8ES) または W24ESR-U(W24ES-U) ※()内はUS仕様 |

| 推奨オイル | – |

| オイル容量 | – |

| スプロケ | 前15|後41 |

| チェーン | サイズ630|リンク96 |

| 車体価格 | ※[]内はKZ1100R |