マン島TTレースとはアイリッシュ海にある島の公道をサーキットコースに見立て時速330km/h以上で駆け抜ける事で有名な春に開催されるイギリスのレース。

あまりの吹っ飛びっぷりから映画や動画などでも有名なので見たことがある人も多いかと思います。

全く分からないって人はこのYoutube動画をどうぞ

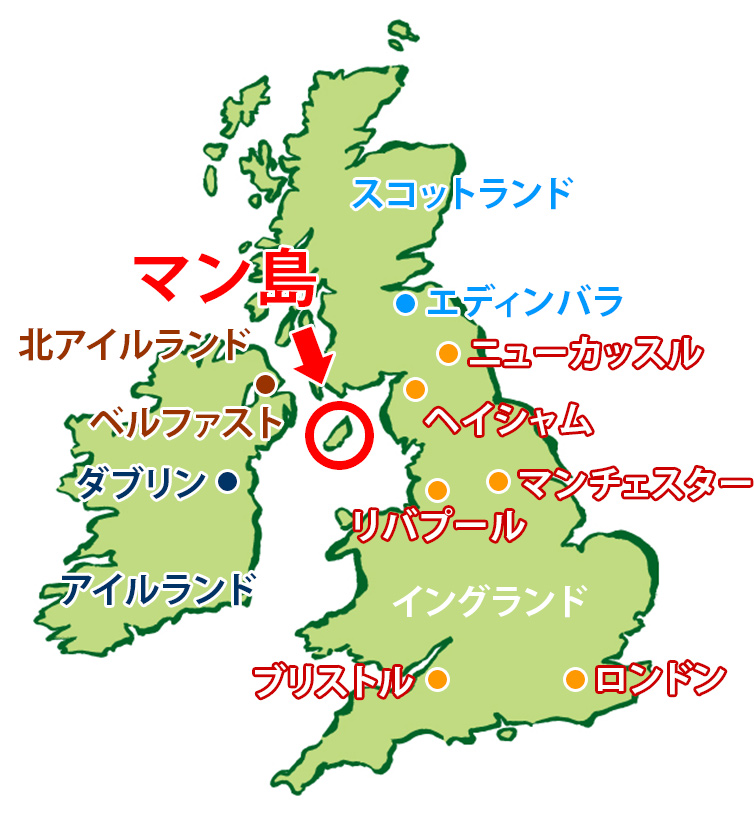

そもそもマン島が何処にあるのかというと場所はここです。

どうしてこんな都市をいっぱい書いたのかと言うと、ここに書かれている都市からマン島への船や飛行機の直行便が出ているから。

キャンプやらトレッキングやらサイクリング、バイクでもミーティングを始めとしたロケ地などとして人気なスポットなんですね。

でも勿論ここまで人気になったのは他ならぬマン島TTというレースがキッカケ。

クラスは基本的にSBKに準拠してて簡単に説明すると

『スーパーバイクTT』

リッターSSの改造OK

(実質SBK)

『スーパースポーツTT』

上記の600SS版

(実質SSK)

『スーパーストックTT』

リッターSSで改造範囲が厳しく制限

(実質スーパーストック1000)

『ライトウェイトTT』

二気筒650cc以下

『TT Zero』

電動バイクのみ

(厳密に言うとCO2排出ゼロのバイクのみ)

『セニアTT』

スーパーバイククラスの予選通過者のみ参加可能な大トリ

スーパーバイクやシニアは6周、スーパースポーツやスーパーストックは4周しラップタイムを競うタイムトライアルなんですが10秒置きにスタートという独特な形なのでバッティングしたりもする。

本当は他にもサイドカークラス等がありますが省きますゴメンナサイ。

元々が一般道だからすぐ横が壁だったり民家だったりガードレールだったり崖だったりする中を物凄いスピードで走るんだから当然危ない。

実際マン島TTで亡くなったレーサーは1907年から2013年までで240人超にも及びます。

そのため現在では夏に行われる『マンクスグランプリ』という登竜門レースで実績を上げた者のみが参加できるようになっています。

ちなみに開催前には来客にコースが一般開放される事で突っ込んで亡くなる一般人も非常に多く、そのため開放日は

『マッドサンデー』

とか呼ばれています。

そもそもこのマン島TTは何なのかという話ですが、これは世界レースではなくナショナルレース。

言ってしまえばイギリスのローカルレースみたいなもの。

「何故そんなレースが生まれ続いているのか」

と疑問に思われている人も多いと思うので端折りつつ長々と書いていきたいと思います。

マン島レースの始まりは1904年になります。

まずここに至るまでの話ですが、19世紀末になると内燃機関の開発が進み自動車やバイクがモータリゼーション先進国である欧米で造られる様になりました。

そんな乗り物を造るメーカーや運転する人が増えればレースが生まれるのは自然な流れ。

「最初のレースがいつかだって?それは2台目が造られた時さ。」

なんてジョークもあるように欧米の各国でレースが行われるようになり遂には

『ゴードンベネット杯』

という要するに国別対抗の国際レースが1900年にフランスで開催される事に。

コースはパリからマドリードまでという国ごとにやっていた市街地レースの延長線上の様な形。

ちなみにブリティッシュグリーン、イタリアンレッドなど俗にいうナショナルカラーはこの時に定められたものです。

もちろんベネット杯にはイギリスも参加していたんですが・・・ハッキリ言って全く歯が立ちませんでした。

その理由の一つはドーバー海峡を渡らないといけないハンデがあった事。※トンネルが出来るのは1994年

そしてもう一つは

『イギリスにレース文化が無かった事』

があります。

今では考えられませんが当時のイギリスではスピードを出すことすら厳しく禁じられておりレースなんてもっての外だったんです。

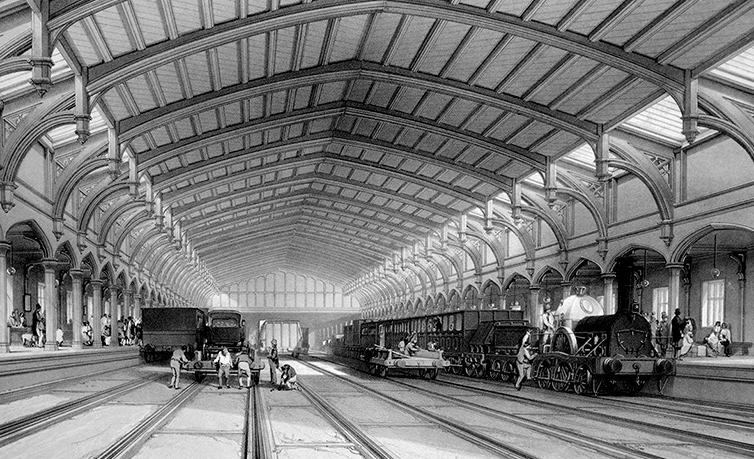

これはイギリスが蒸気機関車の開発にいち早く成功し、汽車に舵を切っていた(汽車に既得権益があった)事が起因しています。

そのため内燃機関におけるモータリゼーションでフランスやドイツに大幅に遅れていた。

フランスやドイツに遅れるというのはイギリスにとって危機的であり屈辱的な事。

そこでイギリスの自動車関係者がこの状況をなんとかするために、ひいては国内のモータリゼーションを発展させるために

「イギリスでもレースを」

と模索するわけですが当然ながら汽車第一のイギリスで認められるわけもない話。

そこでイギリスの伯爵であるラグランという人に相談したところ

「ならばマン島に呼びかけてみよう」

という案を思いつきました。

何故ならマン島はラグラン伯爵が総督でイギリス連邦の加盟国でも連合王国でもなかったから。

要するに独自の自治権を持っていたからイギリスの方針や法律を守る必要がなかったわけです。

そうして何もなかったマン島の議会を産業になると説き伏せた事で国のメンツを賭けた戦いであるベネット杯に向けて

『ベネット杯選抜レース』

をマン島の道を舞台に開催するように。

これがマン島とレースの始まりになります。

しかしそれから数年後の1906年になるとコースが市街地であるが故に死傷者が出てしまった事、そしてその年の開催国(前年の勝者)だったオーストリアが自国コースの各所に自分たちのリペアパーツを積んだサイドカーを待機させた事に各国が激怒し抗議。

しかしその抗議が通らなかった事で各国がボイコットを行いベネット杯そして協会自体も廃止に。

そこで新たな国際レースを各国が模索し開催したわけですが、イギリスも負けじと1907年にマン島で

『マン島TTレース』

を開催する事に・・・これが第一回になります。

ちなみにマン島が始めた

「TTってどういう意味」

って話ですがこれは

「ツーリストトロフィー」

と読みます。

トロフィーは言うまでもないと思いますがその一方でツーリスト。直訳すると旅行者でレースと関係ない様な気がしますよね。

これはレースの発祥が都市間の移動だった事から来ています。

都市と都市をつなぐ道がコースでそこを走って競う・・・競うと言っても当時は今と違って完走すら難しいほどだったので

『完走が勝利』

という感じだった。

つまりこのツーリストトロフィーというのは

『試練の旅をする者』

という意味が込められるんですね。

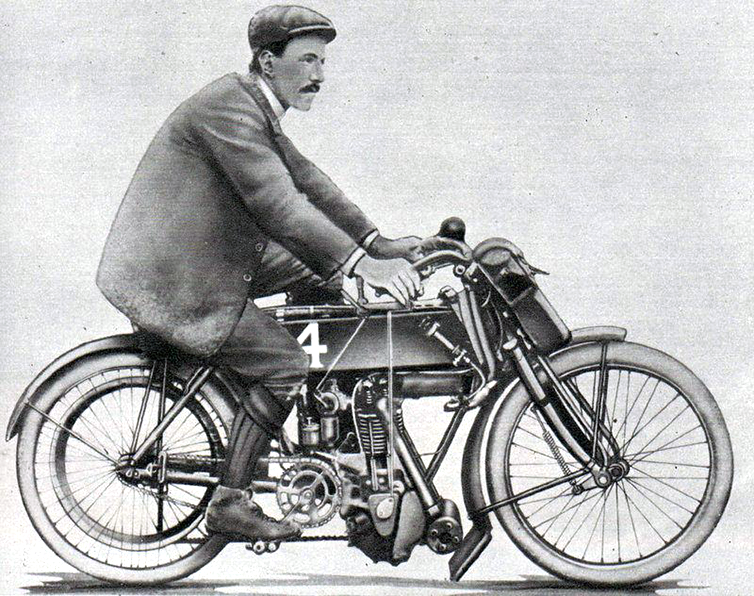

ちなみに初期は四輪と二輪の同時開催なんですが、栄えある第一回の優勝バイクは単気筒部門がマチレス。

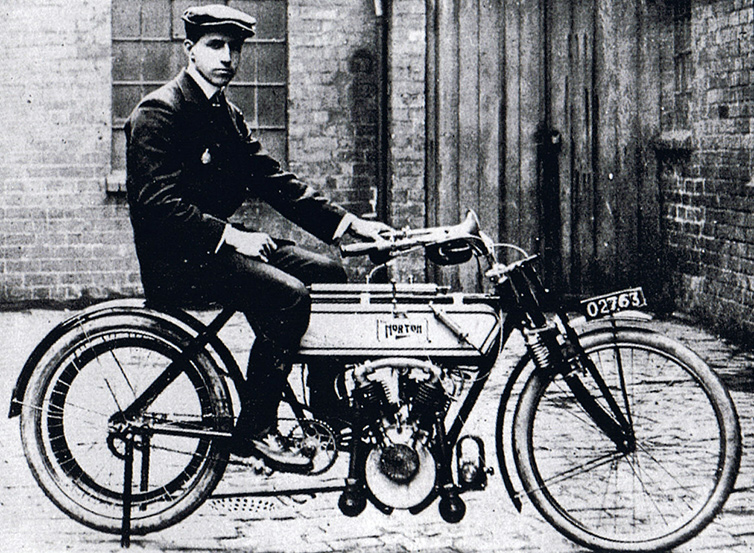

そして二気筒部門はノートンでした。

まだ1907年なので1周25kmを付属のペダルを漕いでアシストしながら走る感じ。

更に翌年にはトライアンフも単気筒部門で優勝しているんですが、重要なのはこの『トライアンフ』や『ノートン』といったイギリスのバイクメーカーが誕生し高性能バイクとして一時代を築けた事。

これはマン島TTレースのおかげでといっても過言じゃない。

正に

「レースによるモータリゼーションの促進」

という狙いが的中したわけです。

ちなみに勝てば名声を得られるということで自チームの関係者をコーナーに待機させ、通る前に掃除させる作戦を取るチームも居たそう。

そしてチームが走り終わったら道をまた汚すっていうマン島ならではの悪行・・・これがバレた事でレース前日から公道を使用する事が禁じられました。

その後マン島TTは第一次世界大戦で6年ほど空白が開いたものの再開後も年を追うごとに人気となりました。

その要因の一つがクローズドレースつまりサーキットの登場にあります。

1930年代に入るとサーキット(レース)場がイギリスを含む各国で建設され、都市間レースからサーキットレースへと切り替えられていきました。

その中でマン島TTだけは反対の声が無かった事から存続する形となり独自色が出て人気が更に出たというわけ。

ただ残念な事に1939年に再び戦争(第二次世界大戦)が始まってしまいレースは休止。

終戦後も疲弊した国や国民が多い中で開催するのは不謹慎ではないのかという懸念があった為に再開は未定だったものの、誰が呼びかけたわけでもなく自ずと人が集まりだし1947年に自然とレースが再開。

あまりの人気の高さから1949年からのWGP(現MotoGP)の第一戦に選定されるまでに格上げとなりました。

ただし良いことばかりでもなかった・・・戦前とは戦局が大きく変わったんです。

それまでイギリスメーカーの独壇場だった状態から一転、敗戦により航空機の開発研究を取り上げられたドイツやイタリアの猛攻が始まったんです。

NSU、MZ、モトグッツィ、ジレラ、ベネリ・・・そしてトップクラスである500cc部門で8連覇を成し遂げ世界最高性能のバイクという称号を取ったMVアグスタ。

まるで敗戦の恨みを晴らすかのような快進撃にドイツやイタリアは沸き立ち、イギリスは屈辱的な思いをする事に。

しかし敗戦で航空機の開発研究を取り上げられたといえばもう一国ありますよね・・・そう日本です。

もともと生粋のエンジニア集団だった事に加え中島飛行機のエンジニアを多く引き受けたホンダが、というか目の当たりにして感化された本田宗一郎が独断で1954年にマン島参戦を宣言。

1959年に初参戦し1961年には125/250部門で悲願の優勝を達成。更に1966年には50~500ccまでの全クラスを制覇。

それに至るまでも最大のライバル、落としたクラスはほぼ全てヤマハとスズキという日本勢の快進撃に。

そんな文字通り死闘が繰り返されていたマン島TTレースなんですが1976年に転機が訪れます。

WGPから外される事になったんです・・・これには幾つか理由があります。

【1.TTを嫌うライダーが増えてきた】

時代が進むにつれサーキットが当たり前の時代に生まれたライダーたちがほとんどになった。

するとやはりどうしてもTTは勝手が違うので走りたくないという声が増えてきたわけです。

【2.運営が金銭的に難しかった】

マン島TTレースは優勝賞金は非常に安く200ポンド程度。今でも優勝しても日本円で100万円程と世界GPの1/10以下しか貰えません。

これはコースが公道であるためにサーキットの様に入場料を取れない事が原因。だから運営は火の車だったんです。

【3.倫理的な問題】

危険性を問題視する声が年々高まる一方で、レーサーはどんどん先鋭化していって危険性が増していたから。

WGPの一戦に選ばれるというのは名誉である一方、他所と足並みを揃えないといけなくなる事がマン島にとっては非常に厳しかったわけです。

この事から1976年を最後にイギリスGPはマン島TTからシルバーストーンサーキットへと移り、マン島TTはナショナルレースへと実質的な格下げとなりました。

じゃあWGPから離脱したマン島TTが1977年から何をやったのかというというと

『TTフォーミュラ』

という新しいレース。日本でも習ってやっていたので聞いたことがあると思いますが、このレースの特徴は

「一般量販車によるレースであること」

そう、今も続くマン島TTレースの始まりはここから。

これはWGPの一戦ではなくなる事から撤退していくワークス(メーカー)の代わりとなる選手が必要になり、そのためには敷居を下げて呼び込む必要があったから。

ただし最初から人気だったかというとそうともいえなかった。それまでGPレーサーが当たり前に走っていたわけだから、それに比べると物足りないという声もあった。

しかし1978年にそんな空気を変える救世主が登場します。

『マイク・ヘイルウッド』

過去にアグスタやホンダでWGPやTTなど数多くのレースで優勝を勝ち取ったイギリスの英雄。

その英雄が再び参戦を発表したんです。

「英雄再び」

と企業も観客も世界中が注目しました。

そして何より凄いというかカッコイイのが客寄せパンダという下馬評を見事にひっくり返してクラス優勝したこと。ちなみに翌年にはRG500(市販ファクトリーマシン)で参戦しこれまた優勝しています。

これによりマン島TTレースは再び注目されるようになり人気が回復。

更にその後も

『一度勝てば英雄、二度勝てば歴史に名を残す』

といわれているセニアクラスで3勝、全クラス合わせると26勝もし

「King of the Roads」

の異名を取る事になるジョイ・ダンロップという英雄の誕生で人気は更に上昇。

この事からマン島TTは

『英雄を生むレース』

と言われる様になり、マイク・ヘイルウッドやジョイ・ダンロップに続けと多くのライダーが名誉を勝ち取るために参戦している・・・というのが今のマン島TTレースというわけです。

最後に話を戻すというか締めると

「なぜこんな危険なレースが生まれたのか」

という話ですが、その答えは長々と書いてきた歴史を読まれたならもう分かりと思います。

「レースとは元来こういう形だったから」

ですね。

そしてその形が今も続いているのはマン島TTが

『由緒正しき崇高なレース』

という事をマン島もレーサーも、そして観客すらも理解し重んじているからです。

参照

百年のマン島―TTレースと日本人|大久保力

isle of man the official visitor website|マン島公式

FIM(国際モーターサイクリズム連盟)主催 世界三大レース

有名なローカルレース