の二種類について解説してきましたが、最後にオマケとして雑学というか交通事故に関するネタをご紹介。上記を読まれてない方はそっちの方が大事なので先に読んでもらうと助かります。

その1

『ウィンカーの配置でクルマからの認識率が変わる』

クルマとの事故についての解説で

「ドライバーはバイクを認識していない」

という話をしました。

バイクだけヘッドライト常灯化が義務付けられているのもこのためなんですが、更に認識してもらために編み出されたものがあります。

ということで突然ですがここでクイズ。

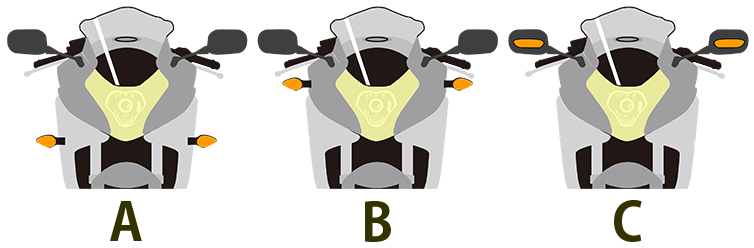

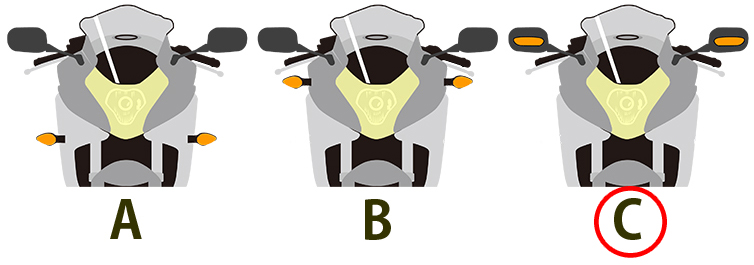

常灯ウィンカーを採用しつつも配置が違う三車種、この中で

「クルマからの認識度を上げるのに最も効果的な配置」

はABCのどれでしょう。

正解は

『C』

です。

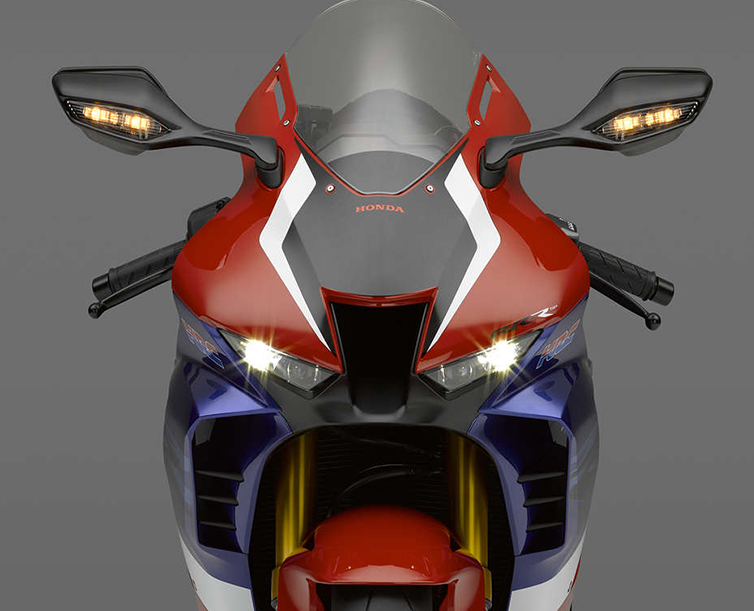

これはホンダが行った検証『二輪車の発見率を向上させる灯火器配置』で判明したもの。

認識率が悪化する夜間テストでBを基準とした場合、Aだと対向車を走るドライバーからの認識率が12%低下し、Cだと12%向上した。

結構な違いがありますよね。

ちなみにウィンカーが常灯しない(ヘッドライトしか常灯しない)モデルの認識率はBを基準にすると23%低下とかなり悪いので該当する人は特に気をつけましょう。

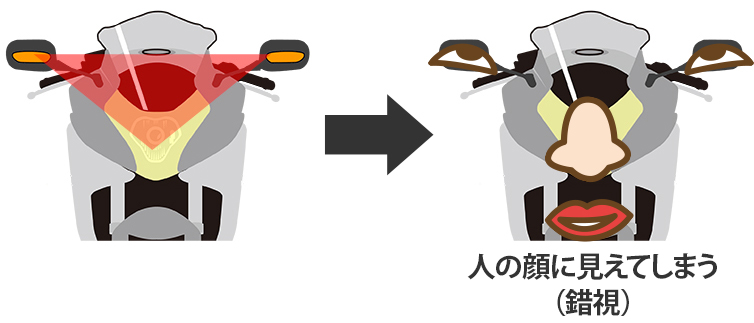

それでどうしてウィンカーだけでそんなに変わるのかって話ですが、これはクルマから見た時に逆三角形だと人の顔に見えるから。

「そんな馬鹿な話があるか」

と思うかも知れませんが嘘みたいな本当の話。ちょっと下の写真を数秒ボーッと見てください。

どの写真に一番目が行きましたか・・・恐らく中段左の赤ちゃんか、右下のお婆ちゃんの写真に一番目が行ったんじゃないでしょうか。

それもそのはず人間というのはどうしても顔に一番反応してしまう習性があるんですね。そしてこの逆三角形の灯火系レイアウトはそれを応用した形だから認識率が上がるという話。

バイク乗りからするとそうは見えないんですけど、バイクに興味がないドライバーはそこまで凝視しないから顔に見えちゃうんでしょうね。

その2

『事故を起こしやすい性格と起こしにくい性格がある』

事故の原因はほとんどがヒューマンエラーによるもの。つまり性格にも大きく左右されるものでもある。

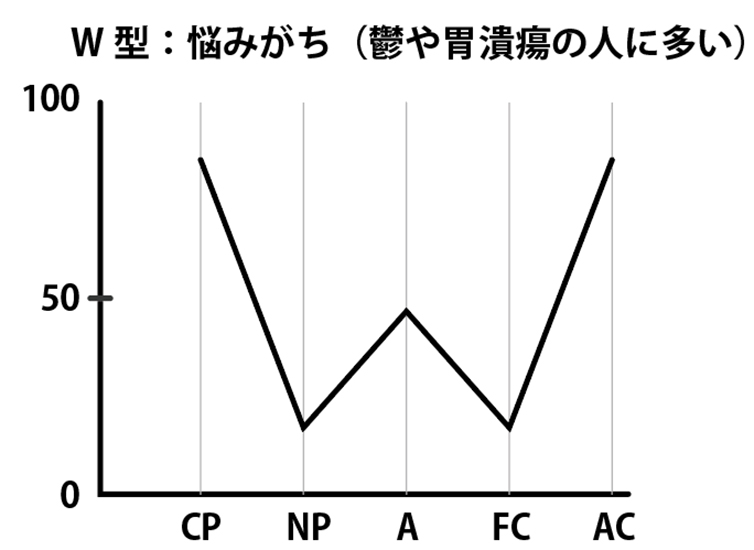

『若者ドライバーの性格と交通事故との関連分析』

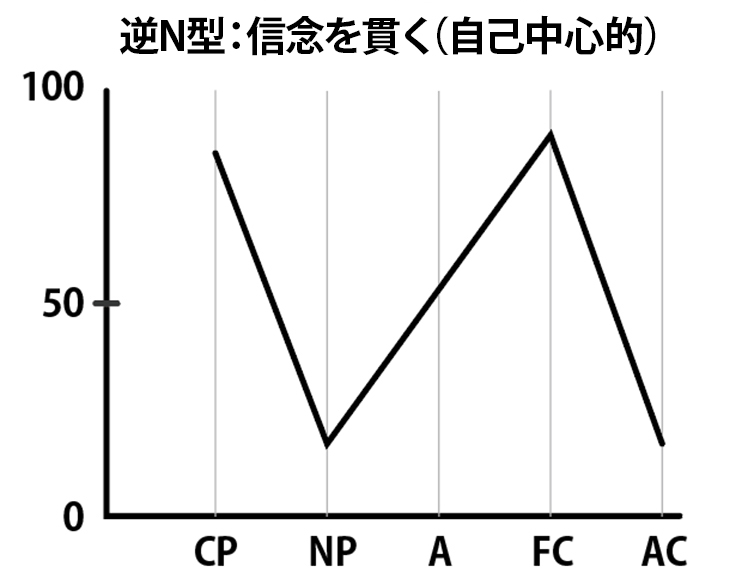

で行われたエゴグラム(心理テスト)でどういう自我の人が事故を起こしやすいのか

・CP(理想の追求、威圧的)

・NP(優しい、過干渉)

・A(分析力、冷徹)

・FC(自由、わがまま)

・AC(素直、自主性がない)

の要素から8パターンに性格を分類し検証したところ、もっとも事故を起こしやすいタイプが判明。

高CP:支配的で厳しい

低NP:思いやりが無い

中 A:平均的な現実主義

高FC:本能で動く

低AC:協調性が無い

逆N型と呼ばれる自己主張が強い良く言えばリーダータイプ、悪く言うと人の悪いところばかり指摘し相手を傷つける人。

そしてもう一つ。

高CP:理想が高い

低NP:思いやりが無い

中A :平均的な現実主義

低FC:気分転換が下手

高AC:素直で協調的

W型と呼ばれる他人からの目や評価を気にしすぎて胃潰瘍や鬱になってしまう様な人。

この2タイプの性格の人が事故を起こしやすい。

両者の共通点はNP値が低いことで要するに

「他人への思いやりが無い人ほど事故を起こす」

という話。

これは分かりますよね、公道はみんなで使うものなんだから煽った煽られたどっちが優先だと言い合うのではなく譲り合いの精神が大事。

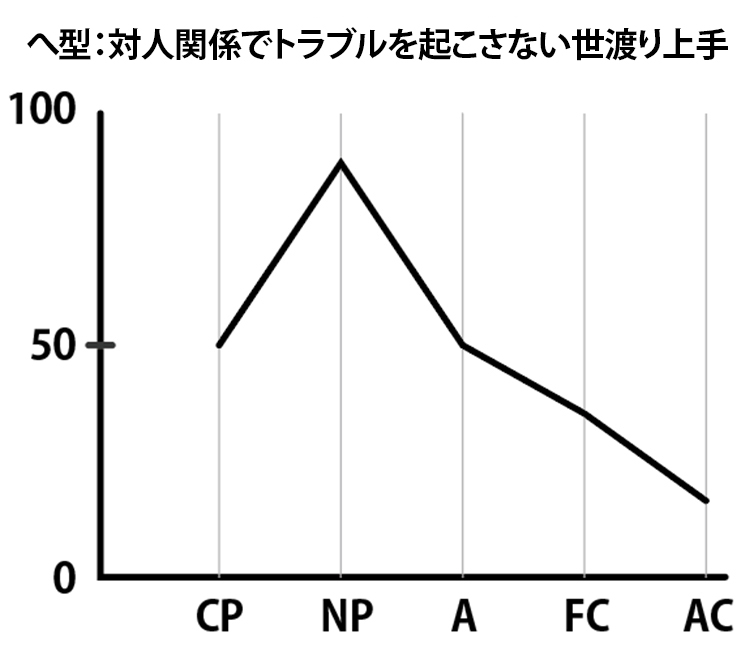

ちなみにNP値が高く最も運転に適した性格と言われているのはこれ。

中CP:平均的な責任感や道徳心

高NP:思いやりがある

中 A :平均的な現実主義

中FC:適度な自尊心

低AC:他人に惑わされない

へ型と呼ばれ対人関係のトラブルとは無縁で付き合いもそつなくこなすけど自分をちゃんと持っている人。いわゆる出来る人ですね。

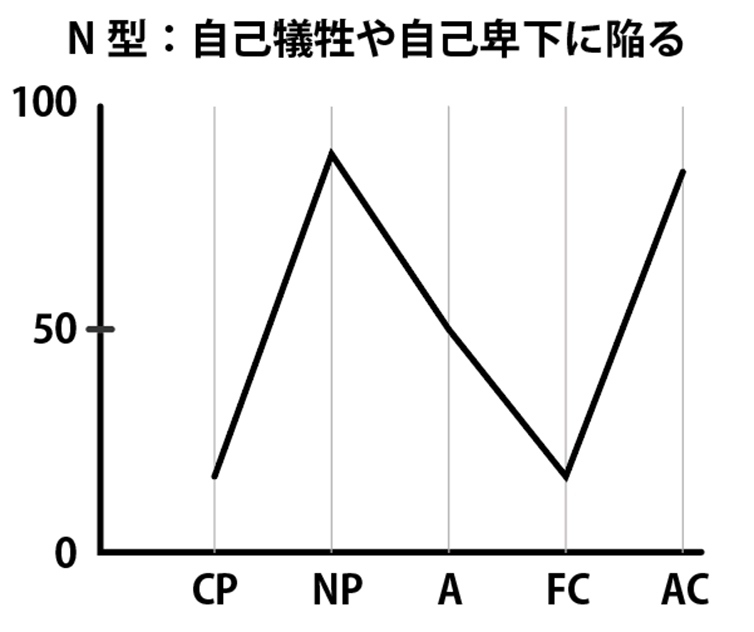

ついでにNP値が高いもう一つの性格も紹介。

低CP:責任感がない

高NP:過保護過干渉

中 A:平均的な現実主義

低FC:気分転換が下手

高AC:自主性がない

自分を大した人間じゃないと思っており気分転換が下手で結構引きずってしまう様な人。これあれですよね、俗に言う

「いい人で終わってしまう人」

ですよね・・・当てはまる人が多いんじゃなかろうか。

ただ断っておくとこれはあくまで若者を対象とした検証を掻い摘んだ内容なので話半分程度に。

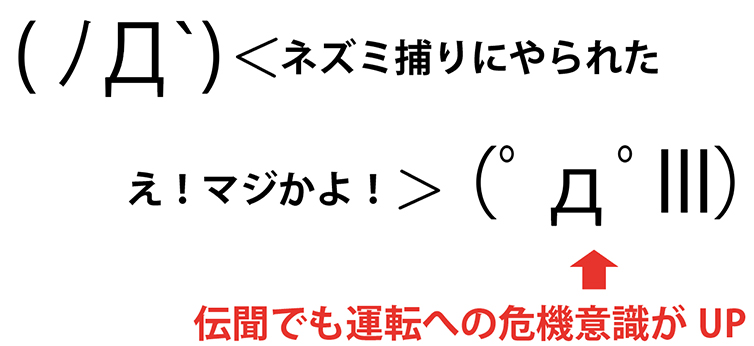

その3

『ネズミ捕りは怯えさせる事が目的』

いつもどおり運転していたにも関わらず待ってましたと言わんばかりに止められて、何かと思ったら交通違反で切符を切られる・・・経験したことがある人も多いかと。

「なんで警察はコソコソ取り締まるんだ」

と思う人そしてそれを批判する人が居ますが、これにはちゃんとした理由があります。

『ドライバーの交通取締りへの関心と危険意識に関する研究』によると、ネズミ捕りを実施するとその近辺の平均車速が下がる効果が実証されています。

要するにみんな捕まりたくないから慎重に運転する様になるんですが、ここで重要となるのが捕まるパターンが

「いつも通りの運転だったのに」

という事。

人間不思議なもので交通違反をしている自覚がある時は運転に対する危機意識が物凄く高い。スピードを出している時に余所見しない事や、後ろが気になってしまうのもそういう事。

しかしネズミ捕りに捕まってしまう時というのはその危機意識の低下していた時、つまり

『無意識な交通違反』

という非常に危ない運転をしていた証なんです。

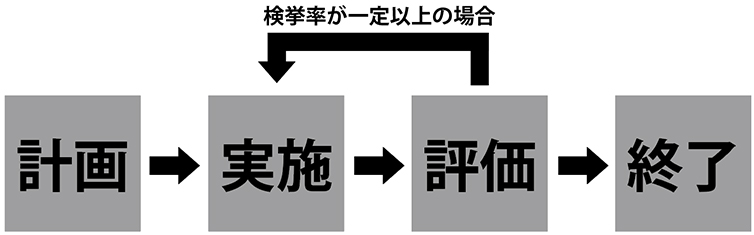

だからネズミ捕りをやる場所っていうのは捕まえやすい場所でやってるわけじゃない。

『無意識な交通違反を起こしやすい場所』

で行われる様になってる。もっと分かりやすく言うと事故の恐れがある場所や過去に事故があった場所。そういう所で実施することで運転に対する危機意識(リスクの意識)を向上させる啓発的な意味合いが強いんです。

ただしこれ面白い事にやり過ぎても効果がない。やり過ぎるとみんな慣れてしまって再び危機意識が低下し始める事も実証されている。

だから根こそぎ取り締まるのではなく一定の成果が上がった段階で終了するようになっています。

何処でやってるのか分からずビクビクしてしまう事・・・そして

「俺が捕まってから一度もやってるのを見ない」

というのもそういう理由なんです。

その4

『交差点に信号機がある理由』

当たり前ですが交通量の多い交差点には信号機が設置されています。

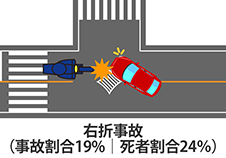

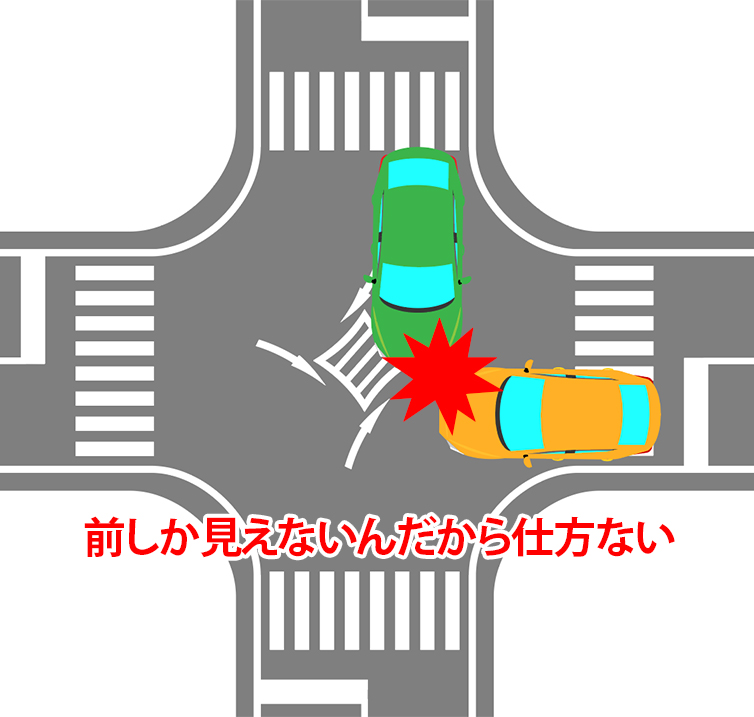

じゃあどうして信号機があるんでしょう・・・事故を防ぐためですよね。でももっと正確に言うと直角事故を防ぐためです。

クルマもバイクも運転という行為をすると、どうしても視野角が狭くなり前の方しか見えなくなる。教習所でも習いましたよね。

つまり言い換えると横方向が死角になってしまう。だから信号機が無い19世紀初頭はクルマ同士の直角事故が絶えなかった。

これを防ぐために

「運転者が前方だけ見れば済むように」

配置されたのが警察官の手信号であり自動化した信号機。

結局なにが言いたいのかというと信号無視は論外として、信号のない交差点は直角事故が当たり前だった大正時代にタイムスリップした事と同義で本当にデンジャラスだからスピードを出して駆け抜ける行為は本当に危険ですよって話。

その5

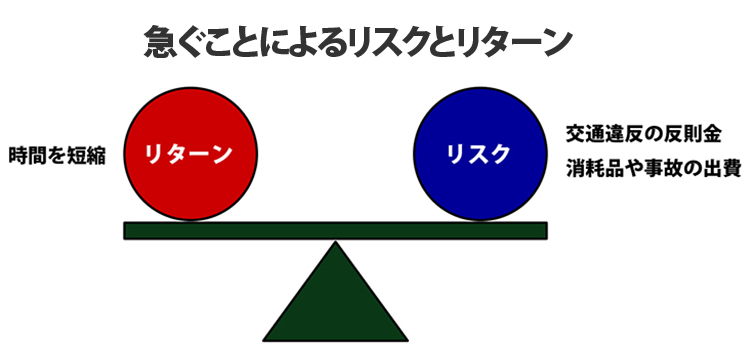

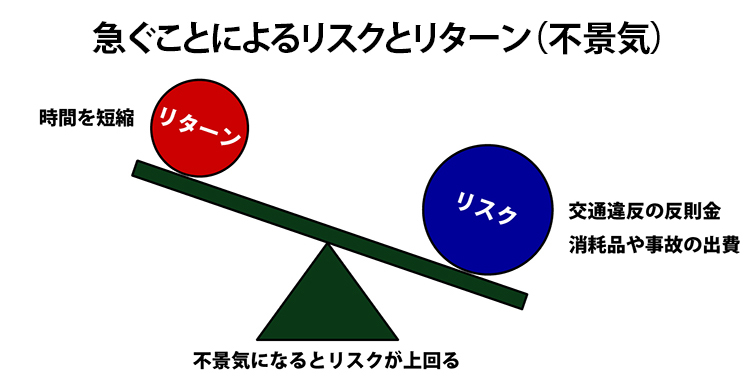

『不景気になると交通事故が減る』

米クイーンズ大学名誉教授ジェラルド・J・S・ワイルドさんの本『交通事故はなぜなくならないのか』によると不景気になると交通事故が減るとの事。

一体なにがどうなってそうなるのかって話ですが、非常にザックリいうと第一に不景気になると時間あたりの貨幣価値が下がる。要するに成果に対する報酬が減るという事ですね。

ということは時にはスピード違反や信号無視などのリスクを犯してまで時間短縮して成果を積み上げても得られるメリットが減る事になる。しかし一方でそれに伴うガソリン代や保険料そして事故の際の修理費などのリスクは景気に左右されないので増える。

つまり不景気になるとリスクとリターンのバランスが崩れ、リスクのわりに得られるメリットが少なくなるからリスクを犯す人が減ってそれが結果として交通事故の減少につながるという話。

という事は恐れ知らずの公道最速車として呼び声高いプロボックスの人達は景気が良いのか・・・。

その6

『「バイクは危ない」で話を終わらせる人の心理』

これもクルマとの事故についての解説で話したのですが、バイクからすると危険な乗物はバイクを轢いてくるクルマの方。

それでもバイクとクルマが事故を起こしクルマに過失があっても世間様は

「バイクは危険だな」

としか言わない。

じゃあダンプカーなど大型車に過失がある事故でクルマのドライバーが亡くなるニュースが流れた場合はどうでしょう。

「クルマは危険だな」

ってみんな言うでしょうか・・・言わないですよね。

「ダンプカーは危険だな」

って声の方が多いでしょう。

少し前に都心をカートで走るのが流行りました。あれが目につくようになった時

「公道カートは危険だから規制しろ」

って声が多く上がった。

その一方で話題になっている高齢者のアクセルとブレーキの踏み間違いによる暴走事故。あれが連日ニュースで流されていますがクルマを規制しろって言われてるでしょうか・・・言われてないですよね。

「高齢者から免許を取り上げろ」

という声しか聞こえない。事故を起こした人が安全なクルマを作るようインタビューで答えて炎上したのが記憶に新しいかと。

結局なにが言いたいのかっていうと

「バイクは危険な乗物」

と皆が口を揃えて言う背景には

「便利なクルマを危険な乗物と思いたくない」

という潜在的な思いがあるから。

何故これがまかり通ってるのかといえばクルマが一番多くの人に使われていて手放せないものになってるから。

だからクルマを愛用しているドライバーはクルマが相手を死傷させる悲惨な交通事故を見ると

「クルマは便利な乗物」

「クルマは危険な乗物」

という矛盾から来る不快感が発生する。すると別の要素を追加し危険な乗物という要素を消すことで正当化しようとするんです。

事故の相手がバイク

↓

バイクは体が剥き出し(追加要素)

↓

バイクは危ない

事故の相手が自転車

↓

自転車は軽装で無法者(追加要素)

↓

自転車は危ない

事故の相手が大型車

↓

大型車は堅牢で死角が多い(追加要素)

↓

大型車は危ない

歩行者などクルマが100%悪い事故

↓

ドライバーの属性(追加要素)

↓

クルマではなくドライバーが危ない

これを認知的不協和といいます・・・でもそうやってクルマのドライバーが

「クルマは危険な乗物だ」

と認知することが出来ない(危機意識を高く持てない)から事故が起こるという話。

その7

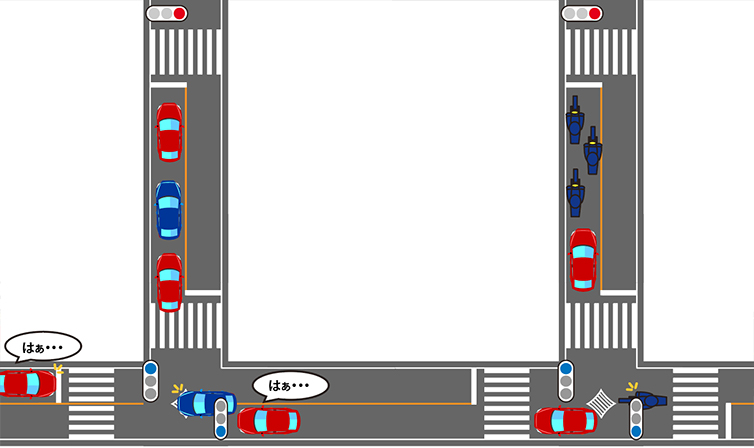

『バイク乗りの片想いだから事故が起こる』

上の話の続きみたいなものですがクルマとバイクの悲惨な事故を減らす手っ取り早い方法があります。

『普通(自動車)免許に二輪免許を付帯(教習を義務付ける)』

という方法です。

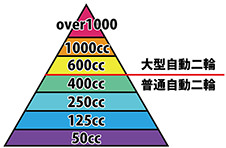

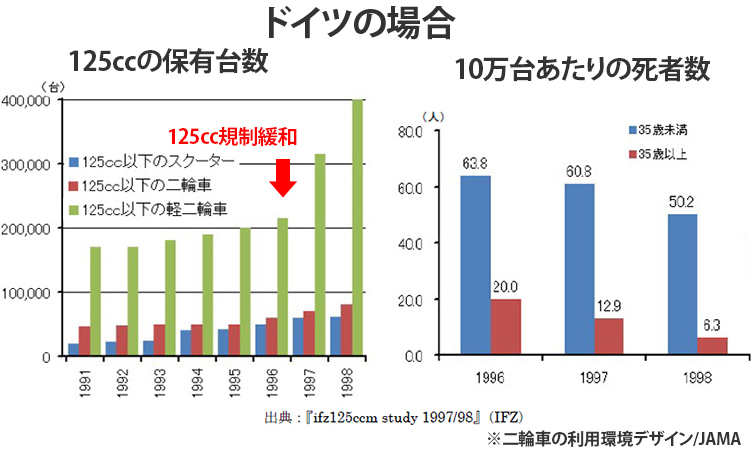

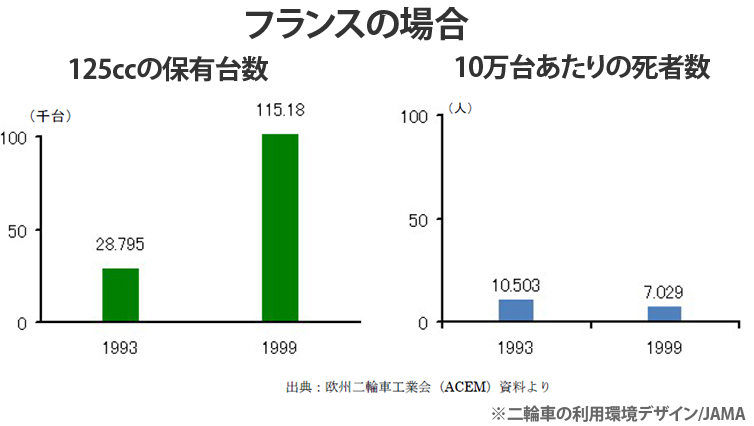

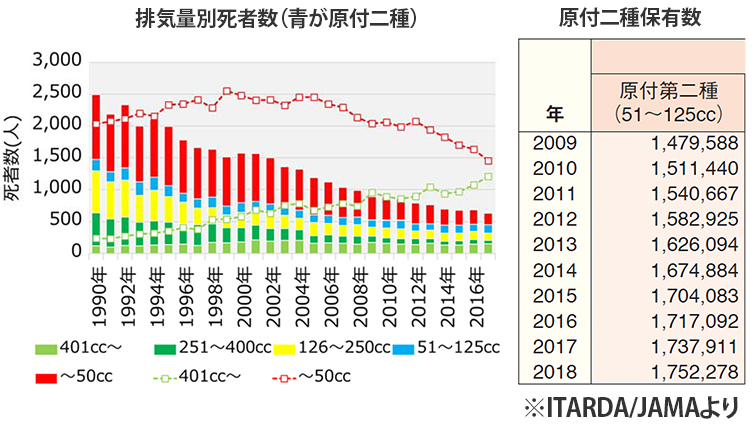

実は公道のバイク率が増えるほどバイクでの死者割合って減るんです。

これは自動車免許を取得して一定期間経った人に125ccまでのバイクを乗れる様に規制緩和したドイツの例。

バイクが死傷事故を起こす相手は基本的にクルマだという話を覚えているでしょうか。つまりクルマが減ればそれだけバイク対クルマの事故が減るということ。

しかし大事なのはもう一つの要素。

「バイクを理解するクルマ乗りが増えたから」

だから規制緩和で新参ライダーが増えたにも関わらず減った。

これ日本でも既にその傾向があるって知ってましたか。経済性の高さと小型AT限定免許の教習時限が緩和されたことで原付二種がクラスで唯一安定して右肩上がりしている。小型限定免許の所有者はここ10年で6倍ほどにまで増えています。

にも関わらずこの通り死者数は増えておらず毎年150人前後で推移している。

普通免許に付帯するのが手っ取り早いのはこの流れを更に大きくすることが出来るからという話。

ちなみにクルマしか乗らない人はバイクが町中に溢れることを良く思わないかもしれませんが実はそれちょっと安直。

バイクというのはエンジンに跨って乗る小さい乗物なので公道の占有率が低い。つまりバイクが増えれば増えるほど渋滞が緩和されるんです。

欧州が125ccを緩和した狙いもこれ。だからクルマにしか乗らないと考えている人ほど実はバイクを(自分以外に)推し進める方が理に適っていたりする。

話が散らかって来た感もあるので二輪免許の付帯は置いておくとしても、バイクとクルマの事故が絶えないのはバイク乗りの片想いでクルマ乗りが振り向いてくれないから。

この片想いを改善する事が、互いのことを思いやれる相思相愛の関係を築く事がクルマとバイクの事故を無くす上で非常に大事な事なんです。