バイクで一番大きなウェイトを占める消耗品であるタイヤの出費を抑えたいと考え、通販でタイヤだけ買って自分で変える手組みを検討する人も多いかと思います。

実際それに関する問い合わせが非常に多いのでここらへんでAmazonのリンクでも貼って

「アレコレとこれを買ってレッツトライ」

と煽るように工具を宣伝しウハウハ・・・になりたい所なんですが、その前に少し聞いてほしい助言があるので止めておきます。

「節約目的なら手組みはオススメしない」

という事です。このページで一番言いたい事はこれ。

「自分で交換すれば安く上がる」

というのは専用工具を持っている事が前提の話で、一からこれらを揃えるとなると安く見積もっても工具だけで5万円ほどする。

「個人がそんな大枚はたいて元を取れるのか」

という話。

加えて素人がやると間違いなくホイールやスイングアームなどに傷をつけます。せっかくの新品タイヤをダメにする可能性すらある。

これらを考慮すると高いと思えるバイク屋のタイヤ交換も実はそんなにコストパフォーマンスは悪くないんです。

それでも何とかコストの方を抑えたいと思うなら

『持ち込みを受け入れてくれる所を探す』

『ツーリングがてら大型店に行って変える』

というのがベストとは言いませんがベターかと思います。

一方でここまで説得されてもなお

「それでも自分でやるからさっさと教えろ」

と思うモノ好きな人も居るかと。

こういう人は言われなくても勝手にやると思うのですが、そういう後先考えない人の失敗を最小限に抑える手助けする気持ちで経験者として手組みする際に気をつけた方がいい事を書いていこうかと思います。

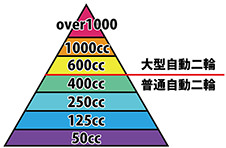

※一般的なチューブレスラジアルタイヤ前提で話を進めます。チューブタイヤや250に広く採用されているバイアスタイヤの手組みは初心者には難しいのでオススメしません。

【必要なもの】

・フロント&リアスタンド(J-TRIP)

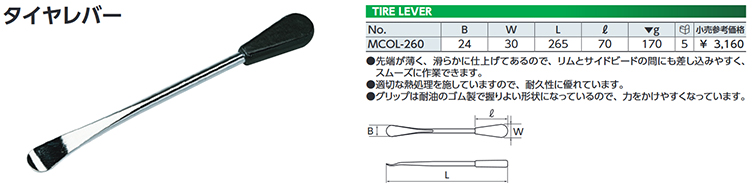

・タイヤレバー3本(KTC製を最低1本)

・ビードクリーム(なんでもいい)

・ビードブレーカー(お金が無いなら自作)

・トルクレンチ(お金が無いなら安物)

・アクスルや各部用のレンチ(車載工具にもある)

・ムシ回し(あったほうがいい)

・リムプロテクター(無くてもいい)

・作業台(木の板でいい)

・コンプレッサー(無いならGSで)

タイヤ交換で必要となるであろうツールはこれくらい。センタースタンドがあるバイクはメンテナンススタンドを省けたりします。

メンテナンススタンドの注意点として安物スタンドは使い物にならないので絶対ダメで、J-TRIPなど有名メーカーの愛車に合ったウケを選ぶこと。

スイングアームにボルト穴が付いているタイプのバイクに乗っている方はV字が一番安定するのでスタンドフックとV字受けタイプのスタンドを買いましょう。

ちなみにこのフックボルトは意外にも純正部品が用意されていたりします。

それが無いタイプの人はL字受けのスタンドにしてスイングアーム下を支えるタイプ。片持ちは専用品を。

あと車重があるバイクはロングアームタイプにしないと重すぎて持ち上げられない恐れがあります。

【1:アクスルシャフトを緩めておく】

慣れていても意外と忘れがちなのがこれ。

スタンドアップしてから緩める事も出来るんですが不安定なので接地した状態で少しだけ緩めておくこと。

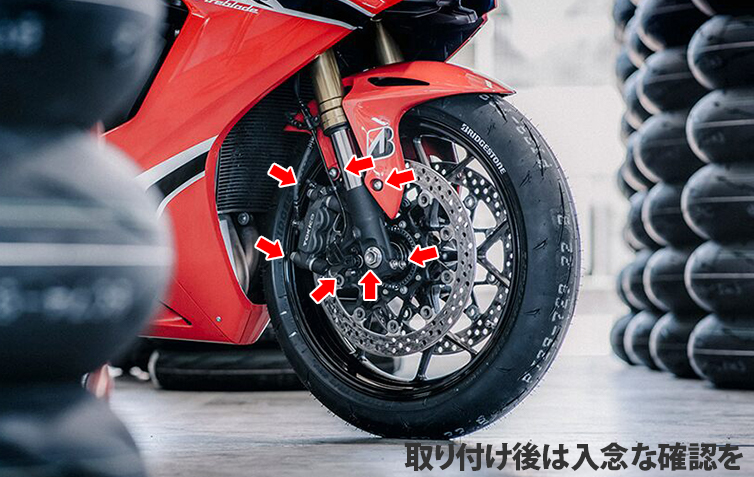

フロントはフロントフォークにホルダーナット(ボルト)がついてるタイプは緩めてからにしましょう。

キズはもちろんナメないように注意してください。

【2:スタンドアップする】

水平な場所でサイドスタンドのままゴムやバンドでフロントブレーキをかけた状態にしてハンドルは左に切り、車体を垂直に立ててスタンドを掛けて上げる(レバーを押し下げる)だけ。

この時スタンドアップされた愛車を見て惚れ直す事が出来ます。

※注意点

スタンドの掛け幅が合ってない場合はもちろん、反対側に倒す事を恐れて垂直にせず

『傾いたままスタンドアップ』

をしてしまうと車体を弾き飛ばすように倒してしまうので注意。

とはいえビビるなというのも無理な話なので慣れないうちは予めサイドスタンドの下に何か物を置いて垂直に近くしてから起こすようにすると反対側に倒してしまう恐怖が少し解消されます。

フロントはリアを上げたあとにハンドルを水平にしアンダーブラケットのホールに差し込んで上げるだけなので特に問題なし。

上げたらブレーキロックとサイドスタンドは解いておきましょう。

【3:ホイールを外す】

『フロントホイールの場合』

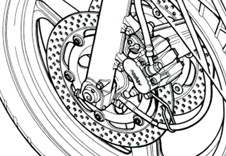

ブレーキキャリパーを外す

↓

フォークのホルダーナット(フロント)を外す

↓

フェンダーを外す(干渉する場合)

↓

ABSセンサーを外す(干渉する場合)

↓

アクスルシャフトを緩めて引き抜く

↓

ホイールが外れる

『リアホイールの場合』

ブレーキキャリパーやサポートを外す

↓

チェーンアジャスターを緩めてダルダルにする

↓

フェンダーを外す(干渉する場合)

↓

ABSセンサーを外す(干渉する場合)

↓

アクスルシャフトを緩めて引き抜く

↓

チェーンをスプロケから外す

↓

ホイールが外れる

※注意点

・外すパーツや手順は車種によって違うので参考までに

・外したキャリパーは宙ぶらりんにするとブレーキホースに負担がいくのでホイールを外したら元の場所に仮止めしておきましょう

・ホイールの穴には簡単に外れるカバーとカラーがあるので左右を覚えて無くさない様に

・リアホイールを外すとチェーンやサポートが落ちてくる場合があるので注意

【4:タイヤのビードを落とす】

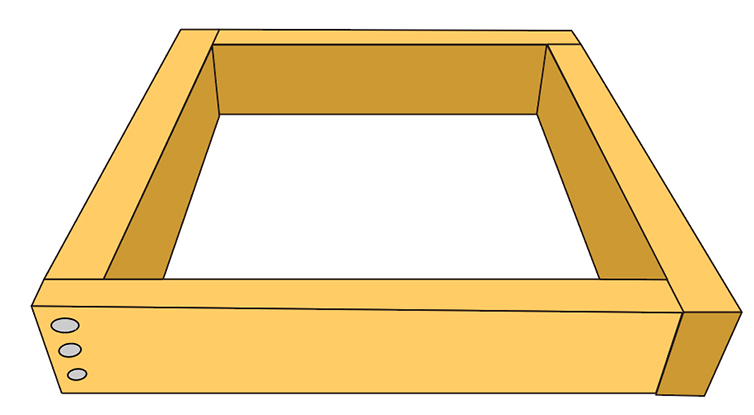

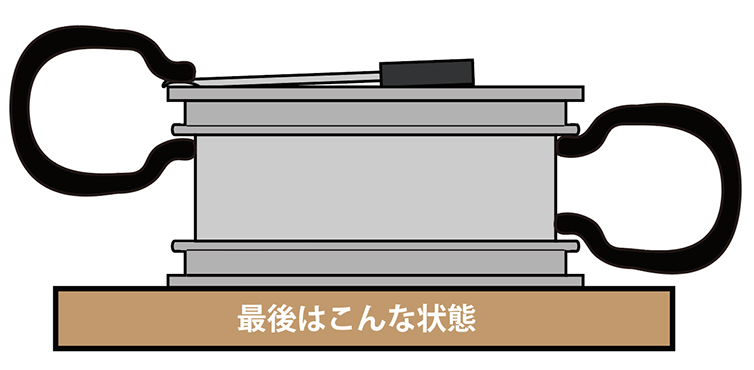

外れたホイールはまず作業台に載せます。

作業台といっても飛び出しているディスクローターやスプロケを収めて水平にする為のもので木枠みたいなものを作るだけ。

シングルディスクなど片方を水平に出来るなら地面と擦れて傷つかない様に厚めのマットを敷くだけでもいいです。

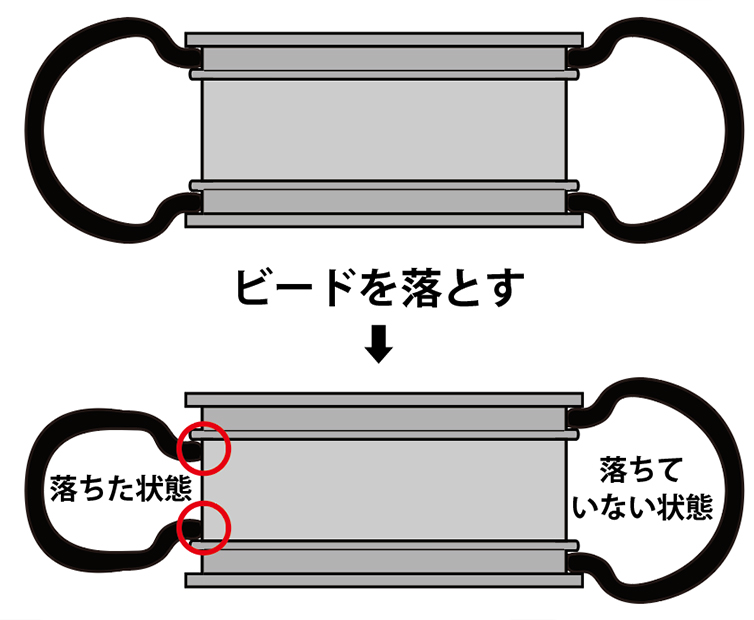

そうしたらタイヤの空気を完全に抜きビードを上下左右どちらも完全に落とします。

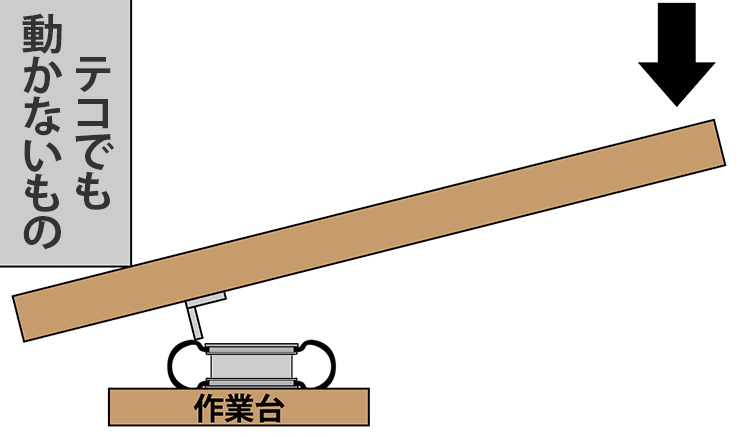

ビードブレーカーもスタンドと同じく安物はすぐ壊れるのでベストはJ-TRIPですが高いので自作している人が多いですね。

例えば長い木材に太めのL字取付金具をつけてホイールとタイヤのキワを押せばテコの原理で外れます。

他にもジャッキで挟んで落としたりなどなど。コツはリムのギリギリを押しつぶす事。

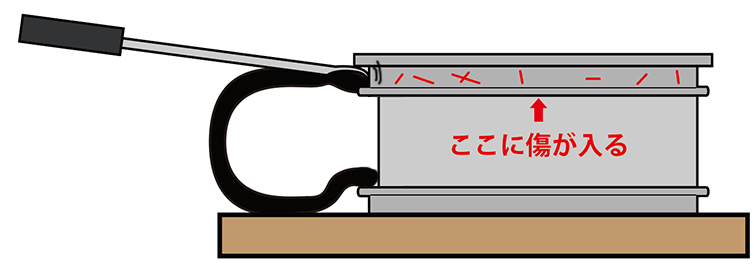

※注意点

ビードを落とす方法の一つとして

『タイヤレバーだけでビードを落とす』

というのがあります。

レバーでタイヤを押し下げてビードを見える状態にしつつもう一本をひっくり返してその傍からホイールに当たるまで突き刺してビードの先をレバーで押し下げて落とすというもの。

これをやるとリムの内側にガリ傷を作ってしまうので正直オススメしません。最終手段と思ったほうがいいです。

【5:タイヤの片側を外す】

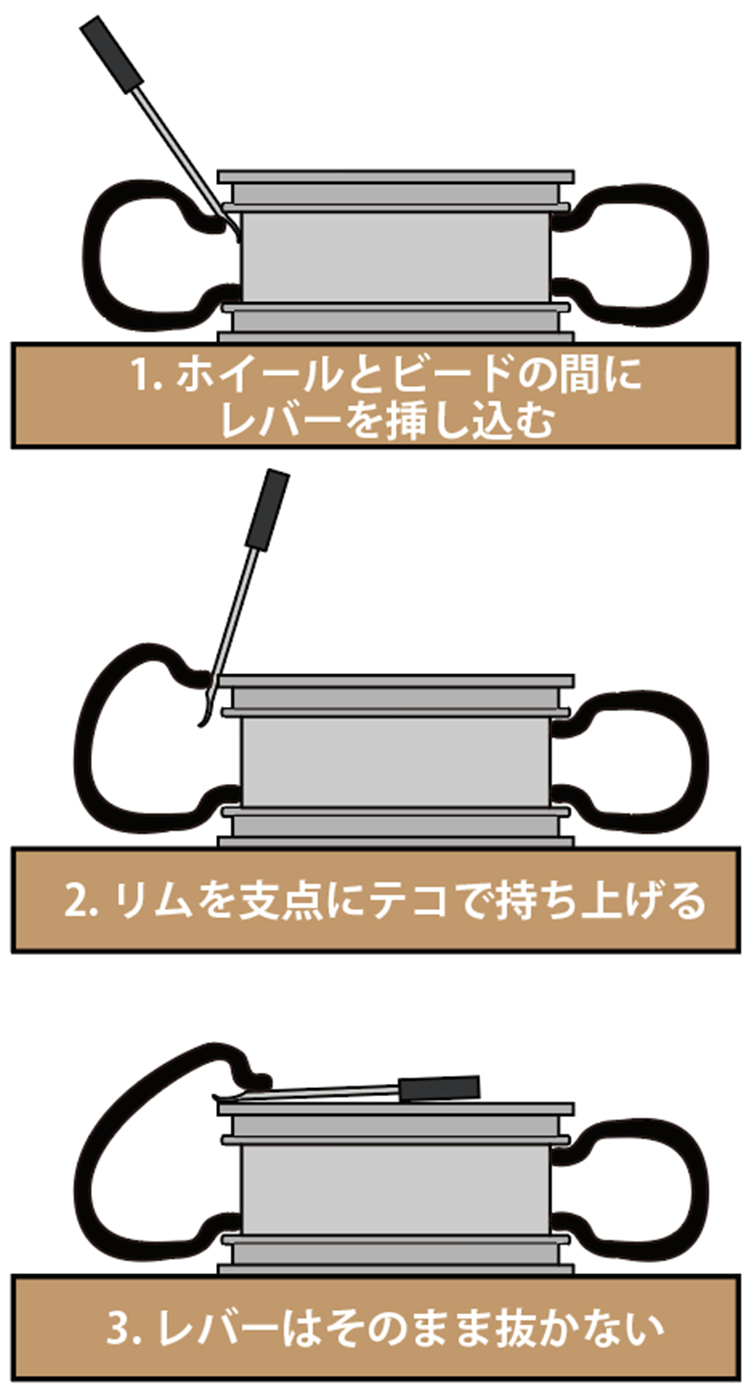

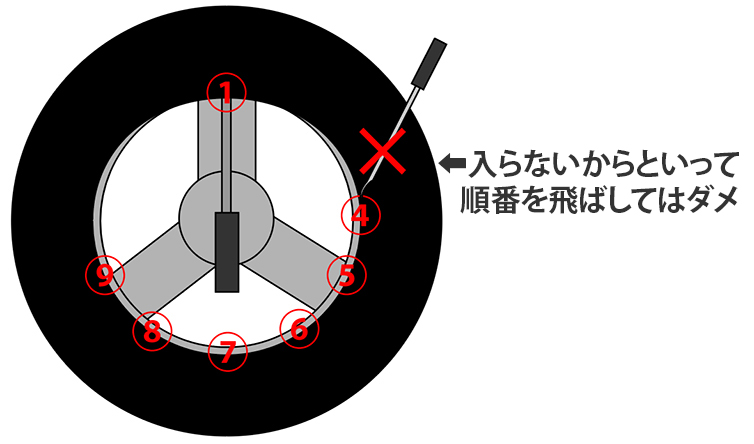

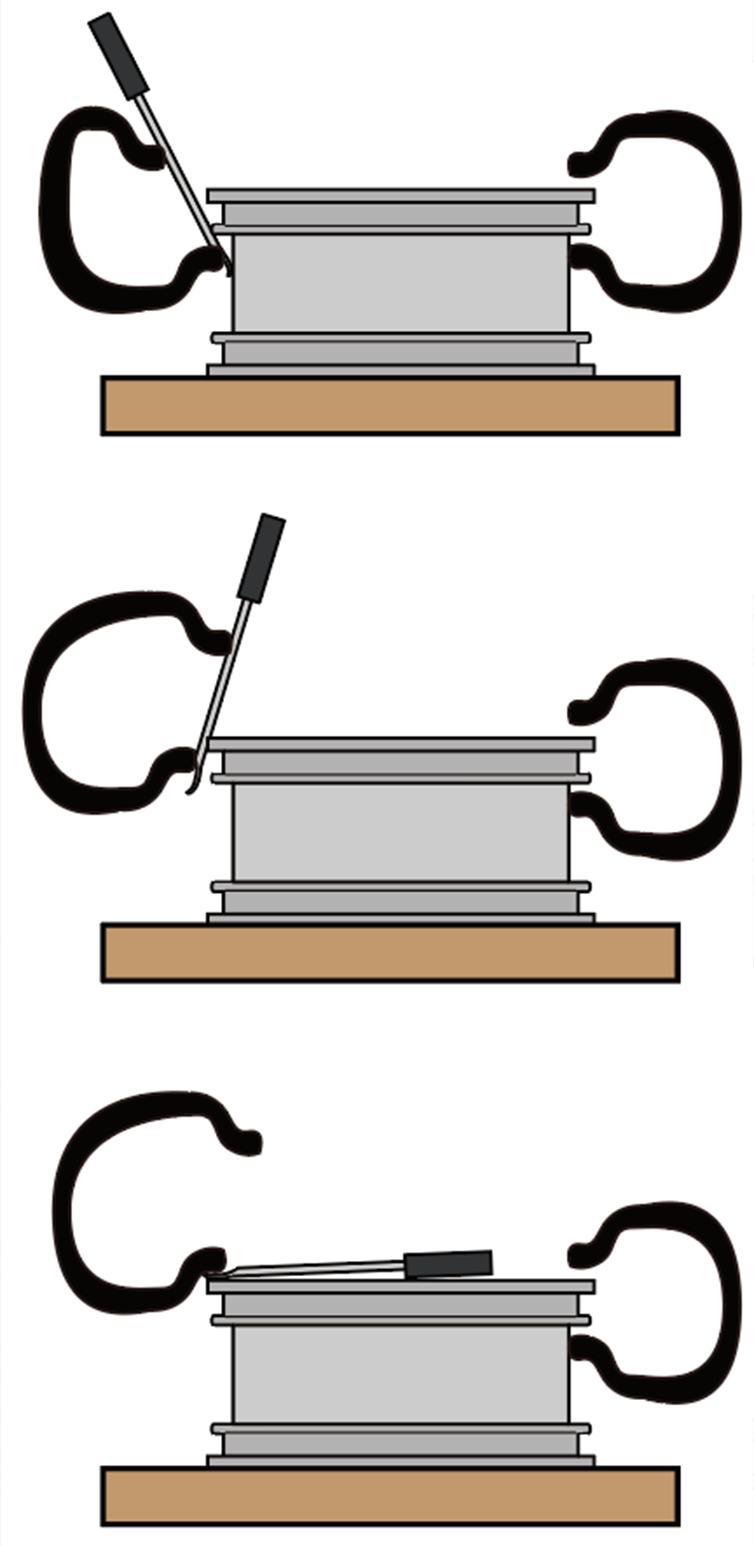

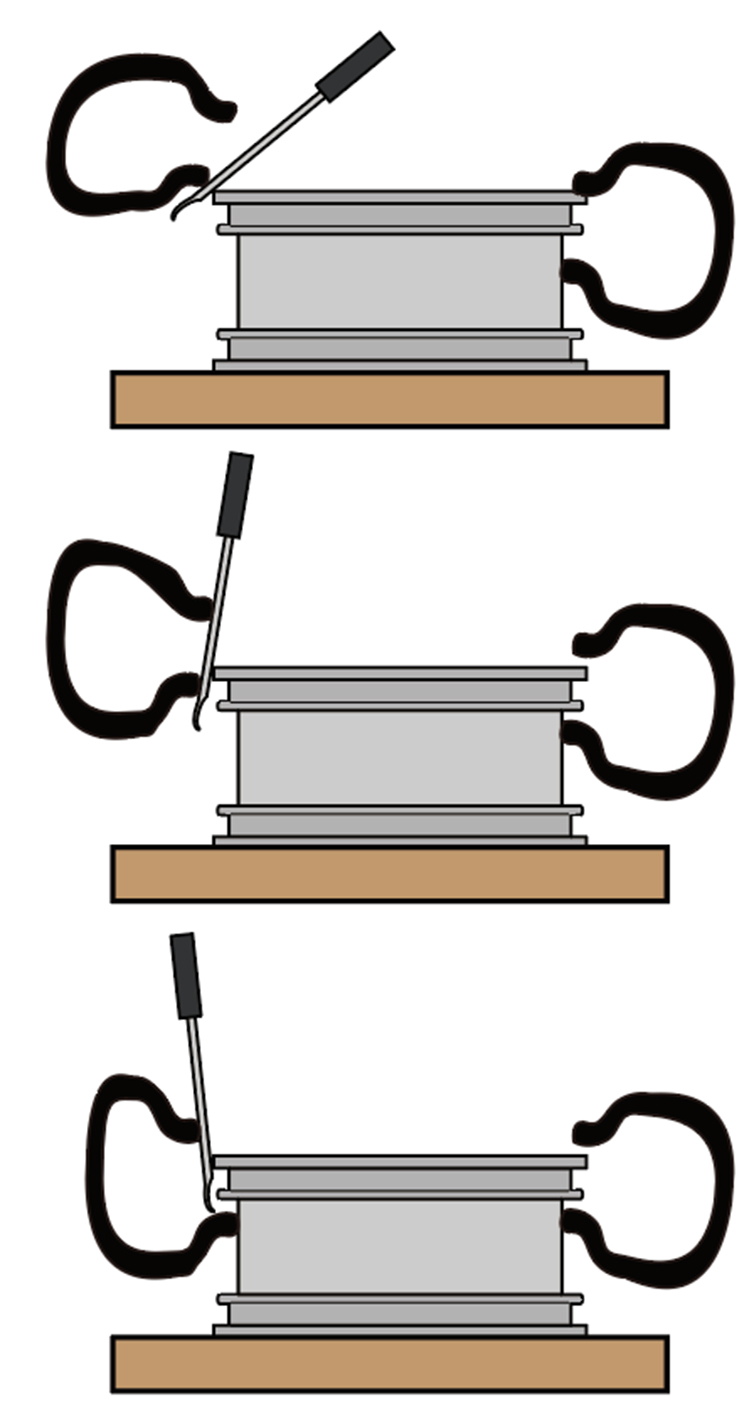

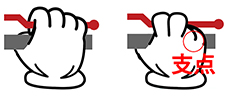

ビードを落としたらタイヤレバーをホイールとタイヤの間に突っ込んでビードをテコの原理を使ってすくい上げる様に持ち上げます。

最初に持ち上げる部分は間違ってバルブを抉ってしまうことを防ぐ為にもバルブ部分でおすすめ。

そうして持ち上げたらその部分は戻らない様にそのまま押さえつけて固定で、ソコから少し横に進んでまたビードを持ち上げるようにすくい上げる。

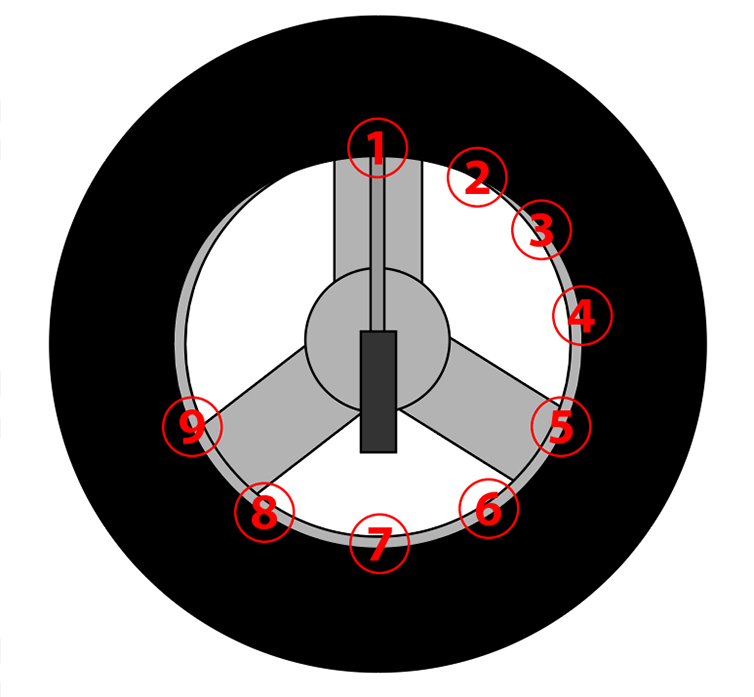

例えば2番を新しいレバーで同じ様にやって1番と同じ様にそのままをキープ。

そして次は3番をまた新しいレバーで同じ様にやってストッパーの役目を終えた手前の2番のレバーを抜いて4番にいく。これの繰り返し。

ちなみに

「なんとしても傷を防ぎたい」

という人は先にリムプロテクターを嵌めておきましょう。ただしリムプロテクターを付けるとリムの厚みが増す形になるので難易度は上がります。

※注意点

もしもこの時に(特に序盤で)

「ビードとホイールの隙間が無くてレバーが入らない」

とか

「ビードを持ち上げられない」

となった場合は反対側のビードが上がっている可能性が高いので落ちているか確認。

この状態では絶対に外すことは出来ません。

外している反対側の部分を膝や足で抑えて(潰して)いる光景を見たことがあると思いますが、それはこうやってビードを落としたままにするためなので真似しましょう。

そしてこの時に絶対にやってはいけないのが

『レバーが入る所まで飛ばす事』

です。

次の場所にレバーが入らないからといってレバーが入る遠くまで順番を飛ばして無理やり外そうとするとホイールに大ダメージが入るので絶対にしないこと。

「どうやっても次が入らないor外せない」

という場合は

『タイヤ全体を持ち上げたり潰したりする』

『レバーを遠くから入れて手前まで持っていく』

『一つ前のレバーを少し戻して隙間を作る』

などの工夫で対処しましょう。

ちなみに

「最低一本はKTCのレバーを」

と最初に書いたのもこれが理由で、KTCは高いだけあって先端が他よりも細く本当に良く出来ているから。

同じ様に見えてノーブランド品とはビードの上げやすさが天と地ほど違います。

「ここぞの時に頼りになるのがKTCのタイヤレバー」

だからちょっと高いけど最低でも一本はKTCを用意しましょう。

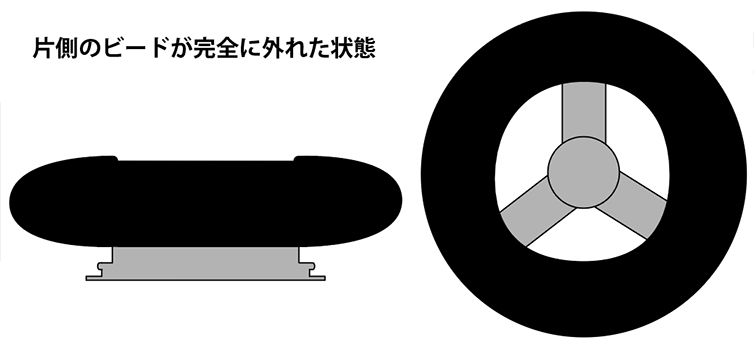

【6:タイヤを完全に外す】

片方のビードを全部外し終わるとこういう状態になります。

これで外す作業の半分が終了。

とはいえ残り半分の下側も手順は同じでホイールとビードの間にレバーを差し込んで持ち上げるを繰り返すだけ。

何度も言いますがレバーを入れる隙間が無い時や持ち上げられない時は反対側のビードが上がっていないか確認し、決して欲張らず力任せに外そうとしない事。

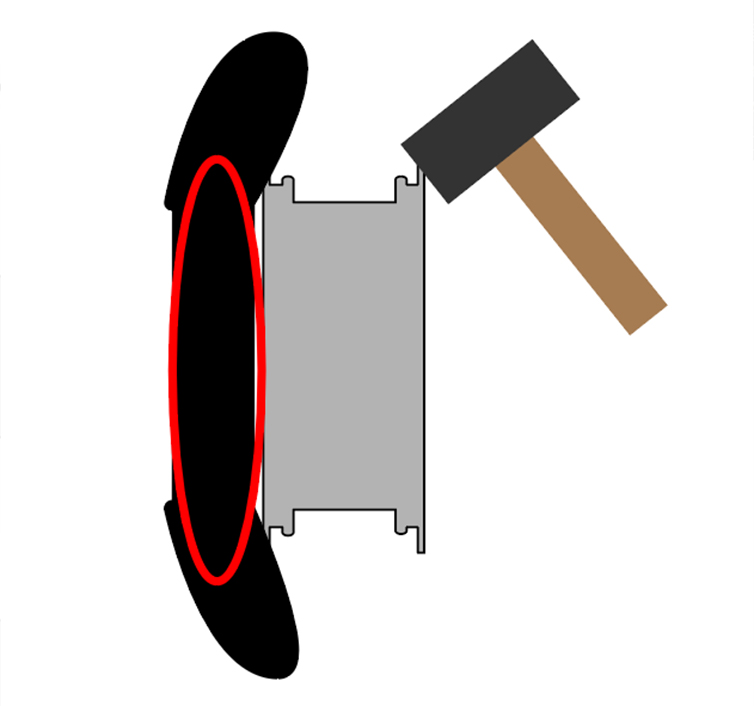

こうして下側もコツコツやって2/3ほどまで来るとスポっと外れると思うのですが、それでも外れてくれない時は引き剥がすようにタイヤを引っ張ってみたりゴムハンマーでタイヤを縦にしてバシバシ叩けば外れてくれる・・・

・・・かもしれない。

基本はレバーでちゃんと外す事を忘れずに。

【7:タイヤをはめる…前に補足】

タイヤをはめる時は外した手順と逆の事をするだけですが回転方向や軽点(黄色印)の確認をお忘れなく。

特に方向を間違えると二度手間になるのでパターンで何となく判断するのではなく、ホイールにも記載されている回転方向と合っているかちゃんと確認しましょう。

それでタイヤ銘柄なんですがサイズがあるなら初めての挑戦はミシュランのパイロットパワー系をオススメします。

理由として

・軽点が無いのでバルブ合わせが必要がない

・サイズが豊富で車種や用途を選ばない

・比較的安価な部類

などがあるんですが何よりも

「飛び抜けて柔いから」

です。

上に座ると潰れてしまうくらいフニャフニャなので手組みの難易度をかなり下げる事が出来ます。

タイヤはメーカーや銘柄や世代によって硬さがバラバラで使い終わったタイヤですらビクともしないくらいガッチリしているものもあります。

初心者がそんなガチガチ系を手組みで入れようと試みても

「これ絶対に入らないでしょ・・・」

と思うこと間違いなし。

もちろん入るんですが骨が折れるのもまた事実なので最初はパイロットパワー系が良いよという話。

決してビバンダム君の回し者ではありません。

【8:タイヤをはめる】

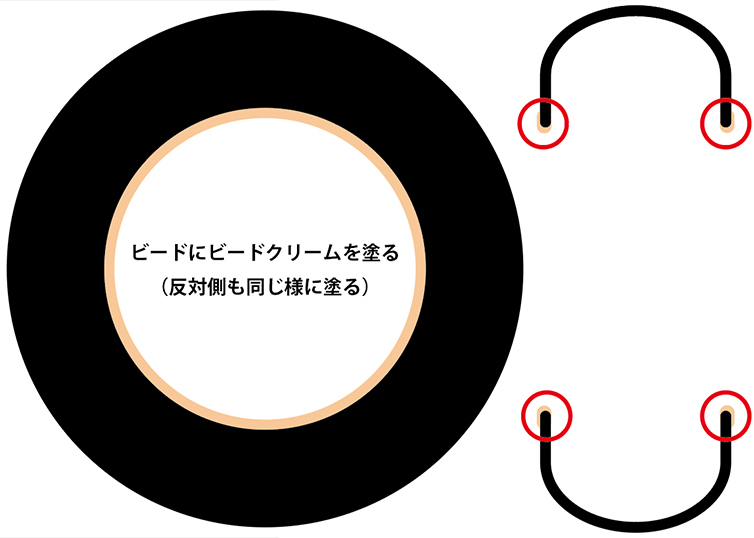

新しいタイヤのビード部分の両方に滑らせてスルッと入れるためのビードクリームを塗っておきます。

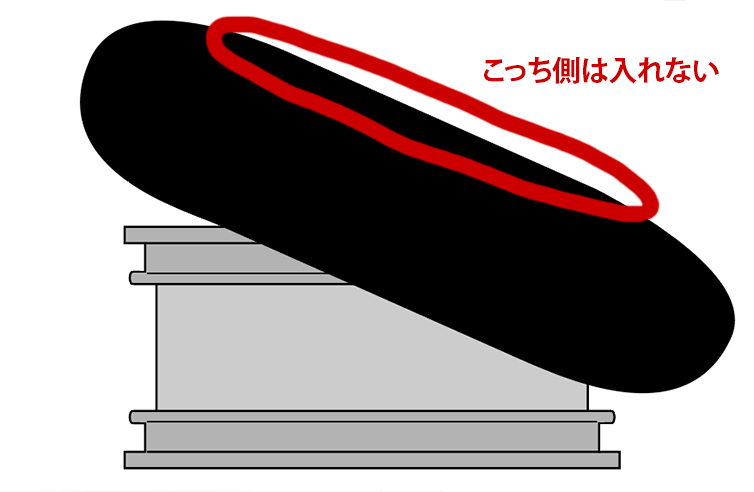

そうしたら進行方向を確認してからガポっと手足と体重を使って下側のビードを半分くらいをホイールに嵌めてニュルッと外れてくるのを膝などで抑えつけます。

上側は入れない事。

あとはタイヤレバーを外す時とは反対方向に持ってレバーの上を滑らせるようにして入れていく。

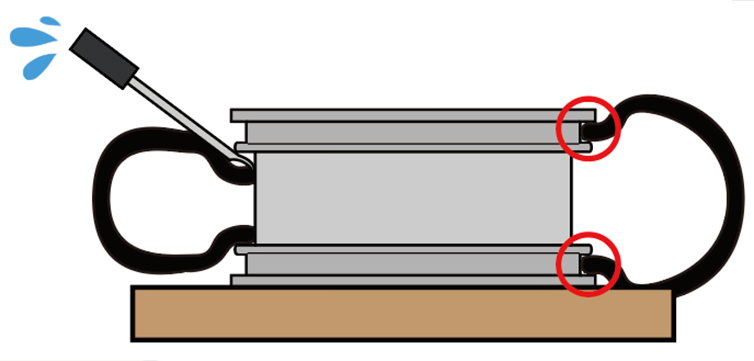

そうしてまず下側を全て入れたら最後の難関となる上側なんですが、どんどんキツくなるので残り1/3くらいからは更に慎重に刻むように。

ここで無理をするとビードが捲れたり千切れたりしてエア漏れの原因になります。何度も言いますがビードが落ちてるか確認しましょう。

最後はプロテクターを入れるスペースが無いほどの狭い隙間にレバーを差し込むんですが、この時に誤ってリム端までレバーの先が届いていないのにグイっと上げてしまうと見事なガリ傷が出来るので注意。

そうしてビード入れが完了したらビードシーティング俗に言うビード上げです。

コンプレッサーで空気を勢いよく入れて

『パンッパンッ』

とビードが上がった事を示す破裂音が2回鳴ったら念の為に一度空気を抜いて、もう一度入れ直しタイヤのサイドウォールが波を打ったりしていないか確認したら完成。

※注意点

・ビードとタイヤの間で指を挟まないように注意

・ビードが上がる破裂音は鳴らない場合もあるので入れすぎに注意

・エアーがダダ漏れで入っていかない場合はタイヤに乗って縦に潰しつつ入れる

・それでも入らない場合はラチェットをタイヤに沿うように巻いて締め付けて潰す

・軽点がズレた場合は同じくタイヤに乗ってホイールだけ引っ張る様に回す

・破裂音で驚かれるので借りる場合は一言声をかけたほうが良いかと

【9:タイヤを装着する】

外した時と逆の手順でホイールを嵌めてついでにチェーンのラインと張りを調整するだけですが、ホイールを持ち上げつつシャフトを通すのは大変でヘトヘトな身体に無慈悲な追い打ちを掛けてくるので無理して傷めないように。

あと最後の注意点としてアクスルシャフトは

『必ずナット/ボルト側から規定トルクで締める事』

車体が持ち上がって倒れてしまう恐れがあるので最後の締めはまずフロントから下ろしてやりましょう。

あと意外と見落とされがちなのがその後に締めるホルダーナット(ボルト)で、実はこれも同じくらい大事・・・というかこっちのほうが大事だったりします。

これが付いてるタイプはここをちゃんと締めないと振動やハンドリングに大きく影響します。

だから緩すぎずキツすぎない規定トルクでキッチリ上下左右、二度三度どころか六度七度と確認しながら規定トルクで(矢印が付いている場合はそちらから)締め込んでいきましょう。

それでホイールバランスなんですが手で回してみて

『いつも同じ箇所が下に来る』

『高速走行で振動やブレを感じる』

などの問題が無い限りは気にしなくても・・・というと怒られそうなので取ったほうが良いのは間違いないとだけ言っておきます。最近のは元々バランスが良いので取ってない人やショップが多いのが現実ですが。

あと言い忘れていたのですが交換した廃タイヤはタイヤ屋なりGSなりに持っていけば有料(だいたい300円/本)で引き取ってくれます。

【終わりに】

以上がタイヤ交換の大まかな流れです。

最後にもう一度言いますがよほどのモノ好きか環境に恵まれていない限り自分でタイヤ交換するのはオススメしません。

整備不良の危険性を伴うのはもちろんですが、それより何よりいざ自分で道具を揃えてここや色んな所で予習しても絶対にすんなりはいかない。

一日掛かりで汗だくになるし、腰も痛めるし、筋肉痛になるし、ホイールに見事なガリ傷も作るから終わった時には

「もう二度としたくない」

と絶対に思う。手組みに慣れた人ですらそう思うんですから。

その結果せっかく揃えたスタンドや工具がオブジェと化してしまう。

もちろん回数を重ねれば前後合わせて1時間掛からずに終われるくらい上達したりもするけど、せいぜい2~3台が当たり前な個人でそうなれるのはずっと先の話。

だから節約目的なら損する未来しかないから本当にオススメしない。

でも得がないわけじゃない。

手組みをやってみると間違いなく今までよりホイールやタイヤ等の足回りを意識するようになるという得を得る事が出来ます。

例えば今までタイヤの銘柄や状態はおろか空気圧すらほとんど気にしてなかったのに

「走る前に測っておこう」

とかね。

何故なら自分で交換してちょっと不安だから。ホイールバランスだってそう。

そして慣れてきたら今度はスタンドアップやホイールの脱着で今まで見えなかった部分が見えるようになり、タイヤの脱着や手組みで少し自信が付いたことで色んな部分の整備に興味も持つようになる。

これが手組みすることによって手に入れる得。

【関連】

私は、逆にチューブタイヤだけ手組みしています。ビードも柔らかいし自転車の空気入れが有ればビードも上がります。ただなれないとチューブを挟んでパンクさせてしまうのである程度馴れは必要かもしれません。後スクーター等の小径タイヤはやめた方が良いと思います。なかなか外れないしはいらないですね。