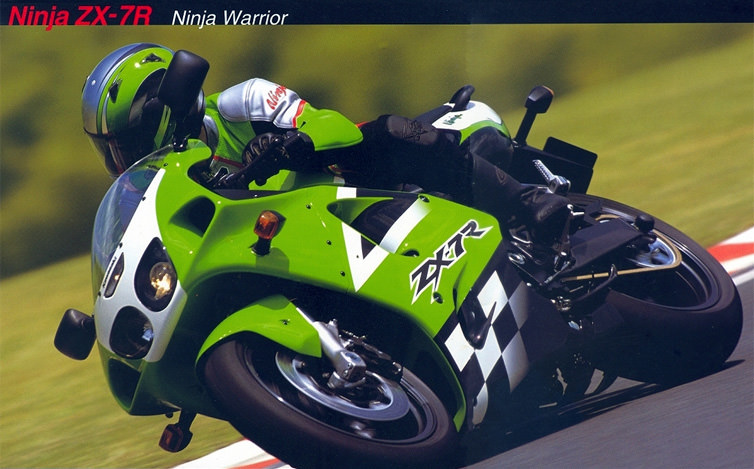

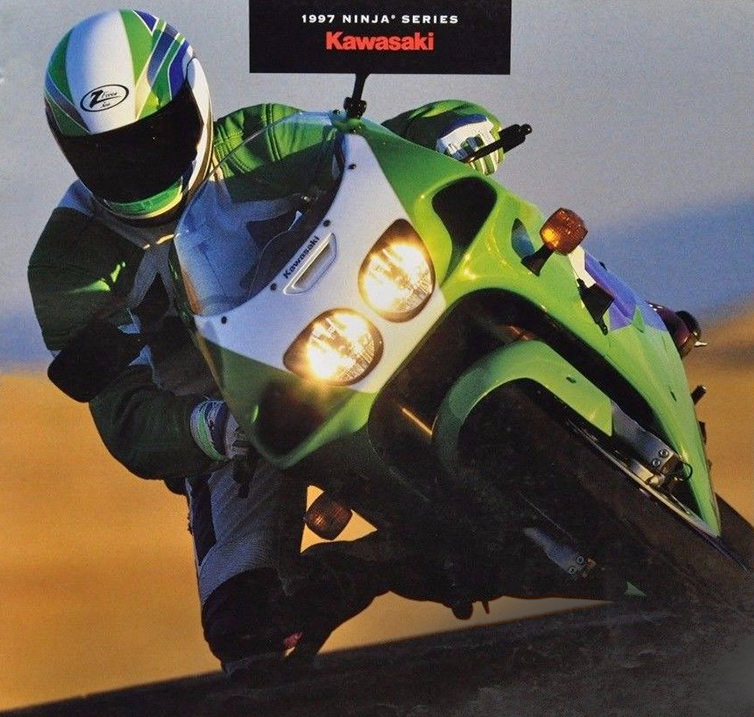

「レーステクノロジーの注入」

このバイクはZXR750(ZXR-7)の後継。要するに市販車レースの為のバイク、つまりSSです。

だから同じ立ち位置であるZX-10Rの系譜に付け加えても不思議じゃないんだけど何となくコチラへ。

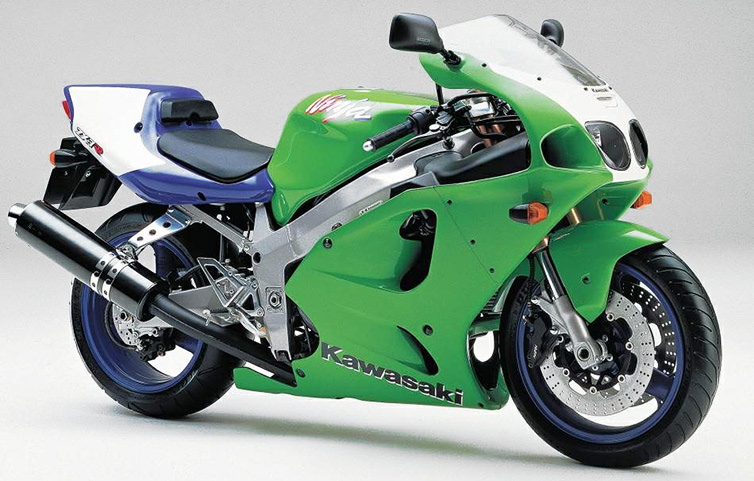

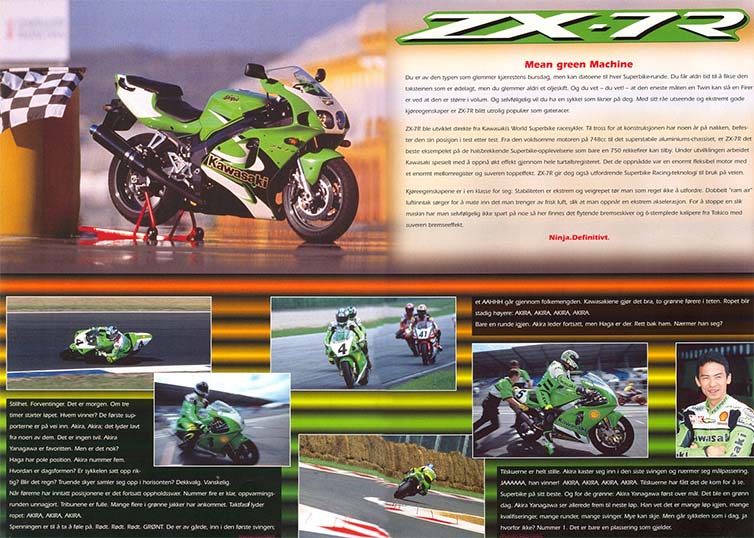

ショートストロークエンジンに新設計のアルミツインスパー(ペリメターフレーム)、ZXRの頃は片側だけだったラムエアダクトが両側に。

そして可愛らしいアーモンドアイなのが特徴。

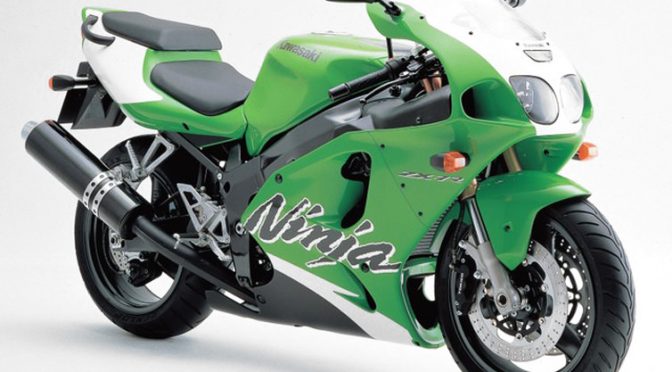

正確に言うとレース用のマシンはZX-7R(ZX750P)ではなく限定発売されたZX-7RR(ZX750N)の方。

ホイールベースを短縮した車体にシングルシート仕様、ステアやスイングアームのピボット軸位置も調節可能にしたもの。

ブレーキやサスペンションなどの足回りも違うし、キャブもビッグキャブを積んでる。ミッションもクロス化されています。

・・・非常に言い難いのですが、ZX-7R/RRは恐らく同時期のスーパーバイク勢では知名度が低い方かと。

当時のライバル車としては

RVF/RC45、VTR1000SP、YZF-R7、GSX-R750、TL1000R、916/996などなど、どれも今でも話題になるバイクばかり。

何故ZX-7R/RRだけ知名度が低いのか。それはデザインや若干重いスペック等の個人差的な要素を除くと

“レースで結果を残せなかったから”

という事が大きいかと思われます。

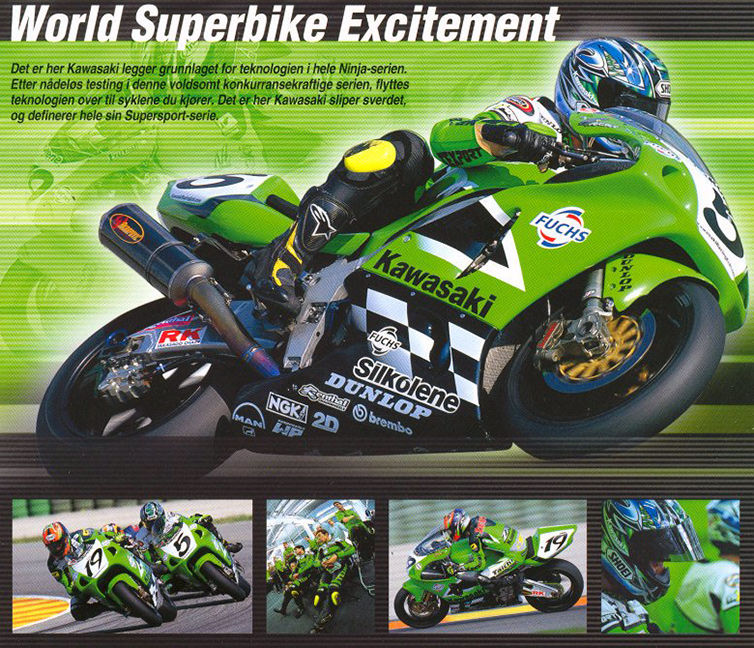

最初に言いましたがZX-7R/RRは市販車世界レースであるSBKで勝つために出た経緯があります。

同じ出生を持つ先代ZXR-7(ZXR750R)は1993年に世界チャンピオン&鈴鹿8耐初優勝という栄光をカワサキにもたらした輝かしいレースマシンです。

それに対しZX-7RRは残念ながらSBKでは最後まで結果を残せず、2002年からはこれをベースにMotoGPへシフト。SBKはZX-10Rに04年にバトンタッチする事で役目を終えました。

少し擁護しておくと、全米では1996~1997年チャンピオン、2000年には全日本でもチャンピオンに輝いていますので、全く駄目だったというわけではありません。

それに当時の世界選手権は

「ホンダvsドゥカティ」

だったのも大きいです。

だからZX-7R/RRはレーサーの話ですらあまり話題に挙がらないし、情報も少ないから正直に言うと書くことが無くて辛い。

ちなみにリクエストが来たわけでもありません。

じゃあなんで書いているのかというと、一つ驚きな事があったから。

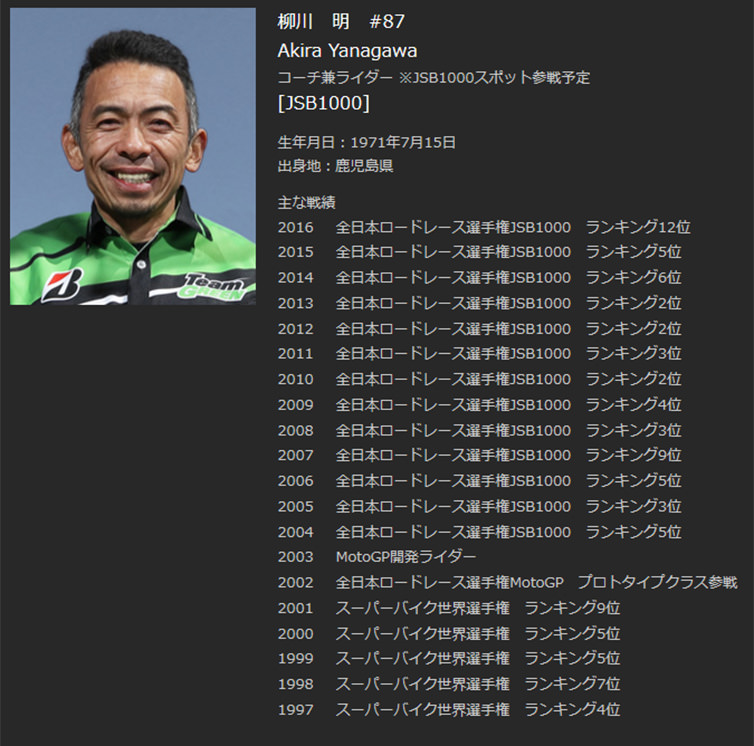

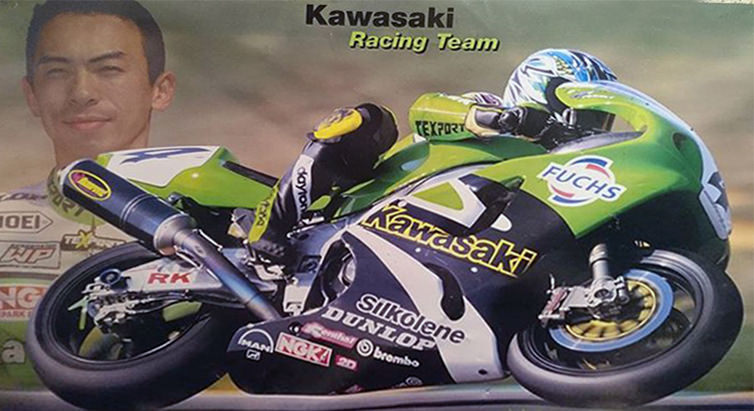

ご存知の方も多いと思いますミスターカワサキまたは鉄人ことTeam GREEN所属の柳川 明さん。

横におられるのが重美夫人でゼッケンナンバーは名字から取って#87。

知らない人の為に言うとSBKの海外サーキットで日本人として初めてトップチェッカーを受けた凄い方。ちなみにその時のバイクはもちろんZX-7RR。

更にMotoGPマシンZX-RRやZX-10RRのテストライダーを担当し、今も全日本で活躍されています。

一方でそんな凄さを微塵も感じさせないユニークさも持ち合わせており、愛車はZX-12R(A型)とZRX1200DAEG。

で、この人がどうかしたのかって話ですよね。

実は2012年の雑誌(RIDERS CLUB)企画で行われた宮城光さん(元ホンダワークスレーサー)との対談にて

「一番思い出深いレーサーはZX-7RR」

と答えていたんです。

数々のレーサーや開発に携わってきた中でのZX-7RR。

これだけでも驚きなんですが、更に驚きなのが自身が世界戦初勝利を挙げたバイクだからという理由”ではない事”です。

言葉を濁していましたが、ZX-7RRは完成度が高かったかというとお世辞にもそうは言えずトラブルだらけだった。

しかしその山積する問題に対し柳川さんを始めチーム全員が

「やりがいを感じていた」

と仰っていたんです。

「うちのチームは部品の寸法が違っても自分たちで工夫して付ける」

とも。

いやいや・・・と思いますが、恐らくこれはカワサキという事から他所よりも規模/予算が小さい事が関係していたと思います。

予算が無い規模の小さいチームというのは先ず人員が居ません。

人員が居ないということは一人あたりの仕事、責任が増える。でもそれは言い換えると権限が増える事でもある。

だから

「自分がしないといけない」

という強い責任感がチーム全員にあったんでしょう。他所から来た人ほどそう感じる傾向にあるそうです。

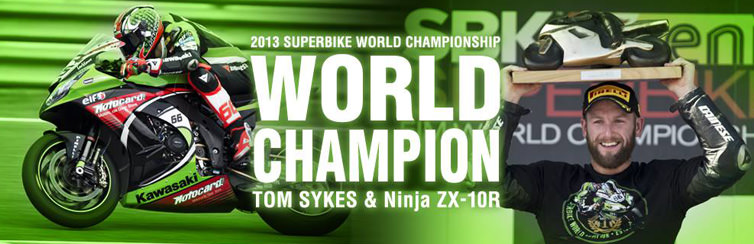

カワサキは2013年にZX-7Rの後釜であるZX-10RにてSBK世界チャンピオンに返り咲きました。

ZX-7RRの先代である1993年のZXR-7以来となる20年ぶりの世界チャンピオンです。

つまりZX-7R/RRは1993年から20年続く事となった暗黒期の始まりのバイク。

目立つ記録が無いから必然的にメディアに取り上げられる事も少なく、覚えている人や知っている人もあまり居ないNINJA。

でもその分、携わったカワサキレーシングチームの人達にとっては今でも鮮明に覚えているNINJA。

問題児ほど可愛いというやつですね。

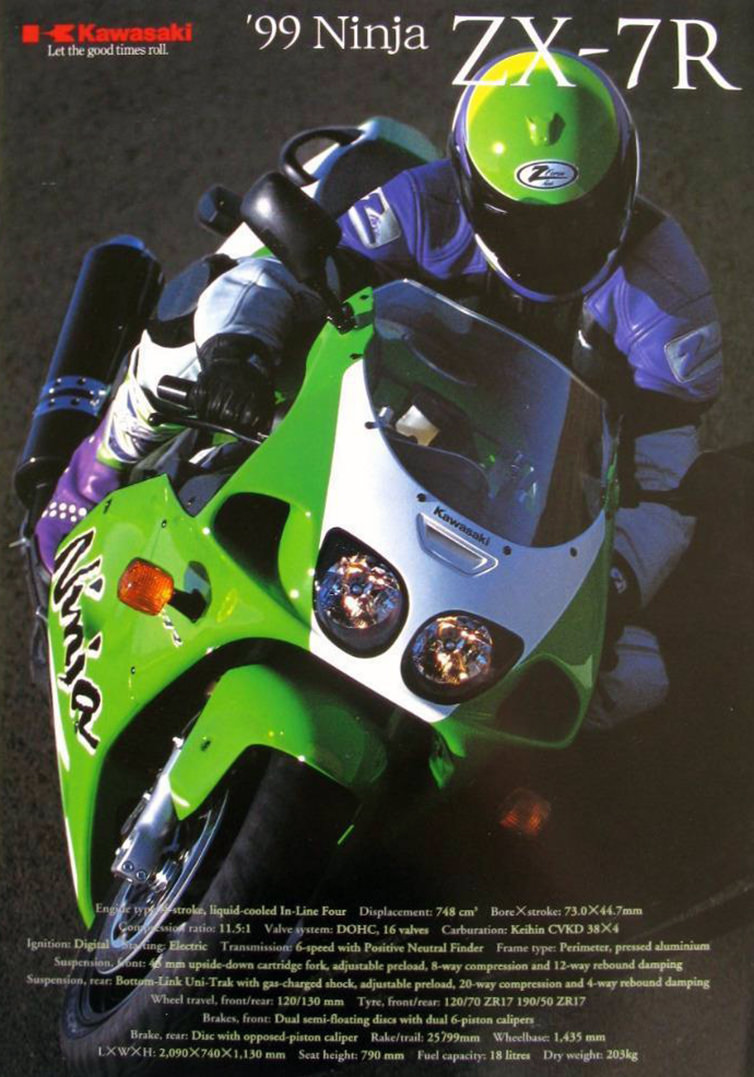

主要諸元

| 全長/幅/高 | 2090/740/1130mm [2090/745/1130mm] |

| シート高 | 790mm |

| 車軸距離 | 1420mm |

| 車体重量 | 203kg(乾) [200kg(乾)] |

| 燃料消費率 | – |

| 燃料容量 | 18.0L |

| エンジン | 水冷4サイクルDOHC4気筒 |

| 総排気量 | 748cc |

| 最高出力 | 122ps/11800rpm [122ps/12000rpm] |

| 最高トルク | 8.0kg-m/9300rpm |

| 変速機 | 常時噛合式6速リターン |

| タイヤサイズ | 前120/70ZR17 後190/50ZR17 |

| バッテリー | FTX9-BS |

| プラグ | CR9E または U27ESR-N |

| 推奨オイル | カワサキ純正オイル または MA適合品SAE10W-40から20W-50 |

| オイル容量 | 全容量3.6L 交換時3.0L フィルター交換時3.1L |

| スプロケ | 前16|後43 [前16|後42] |

| チェーン | サイズ525|リンク110 [サイズ525|リンク108] |

| 車体価格 | ※[]内はZX-7RR(ZX750N) |

潤沢な資金や充分なサポート体制が築かれている様なチームと当時のカワサキのチームとでは、メンバー一人一人の取り組み方が違う様に感じます。

色々充実しているチーム(会社)では、失敗を恐れる余りに自分の領分以外には関わらないようにする傾向があるんじゃないかと。

自分の担当や部署じゃなければ上手くいかなくても深刻に捉えない、いわば「他人事」として考えてしまう。自分の評価に影響しないから。

上手く行っている時は「組織的だ」「分業化できている」なんて評価を得られるでしょうが、一旦つまづくとボロボロになってしまいがち。今まで周りに興味や関心をもっていなかった人間が、上から言われたからってすぐに習慣や取り組み方を変えられない。いわゆる大企業病というヤツ。

一方、カワサキのチームの様に、目標に到達する為には何でもしなければならない様な体制では、やれ部署だ担当だ等と言っている場合ではない。全ての経過や結果は全部「自分事」なんです。

こんな状況ではたしかにツラいですが、限られた手札で創意工夫して、もがいてあがいている内にメンバー一人一人のレベルが上がっていき、ちょっとやそっとのアクシデントじゃビクともしない、実戦に強いグループになっていくんじゃないのかな。

1990年代、WRCに参戦していたシュコダというちょっと規模の小さなチームがありまして(今も参戦しています)、名だたるメーカー(ワークス)達に立ち向かって行こうとするそのチームのスローガンが「IQプラス♡(ハート)」だったそうです。

どうしたってワークス勢には敵わないが、知恵と工夫と心意気でやってやろうじゃないか、という決意であり覚悟だったのでは。

井筒選手は2000年に全日本選手権を取ってませんか?当時のVTR-SPを向こうに回してはすごくないですか?