「THE AWAKENING」

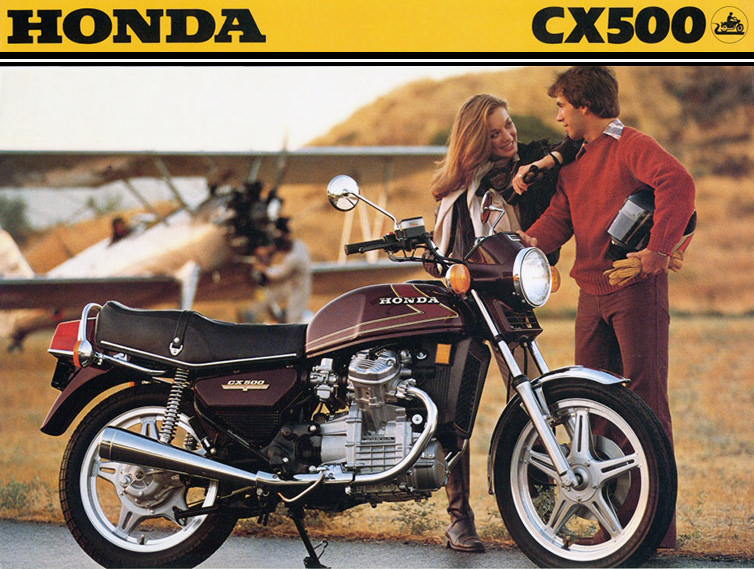

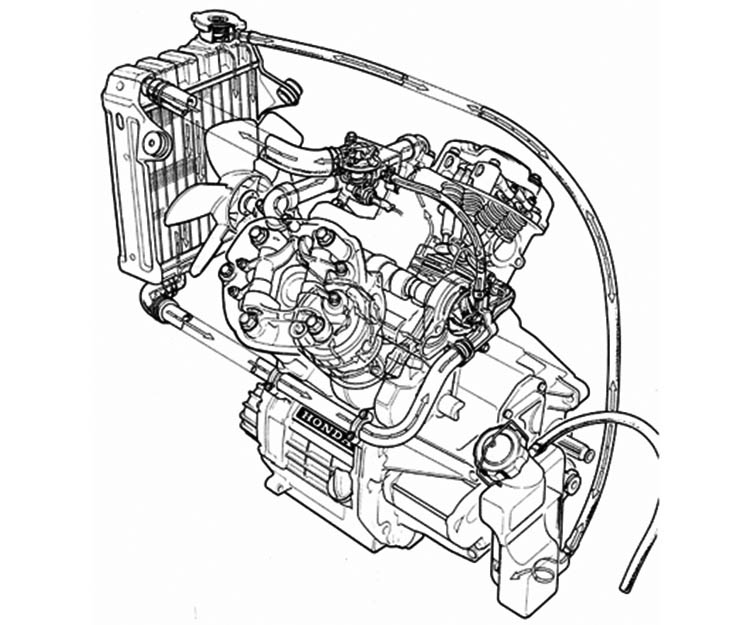

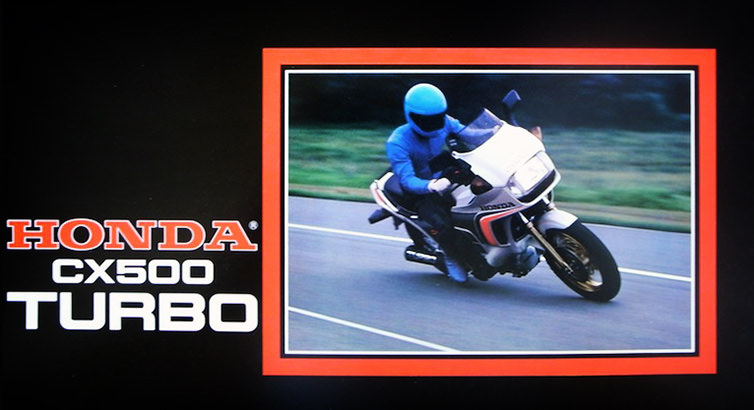

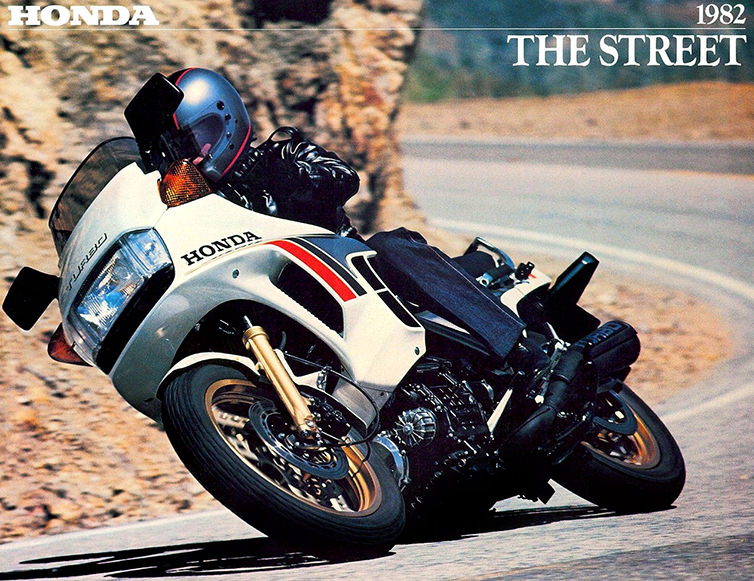

ホンダのターボバイクとして有名なCX500TURBO/PC03型。

ホンダ初であり量販車初でもあるターボなんですが、そもそも何故にターボなのかというと日米貿易摩擦により700cc以上のバイクが輸入出来なくなることやターボブームが巻き起こった事が背景にあります・・・が、一番大きかったのはご存知『HY戦争』だったから。

HY戦争についてはこちらで説明しているので省きますが、エンジン設計の松田さん曰く

「一発かましてやろう」

と考え、それに相応しいと選ばれたのが自然吸気に取って代わる革新的技術と言われていたターボでした。

ベースとなっているのは元祖シルバーウィングことCX500(和名GL500)というバイクなんですが、これも色々と凄いのでちょっと紹介。

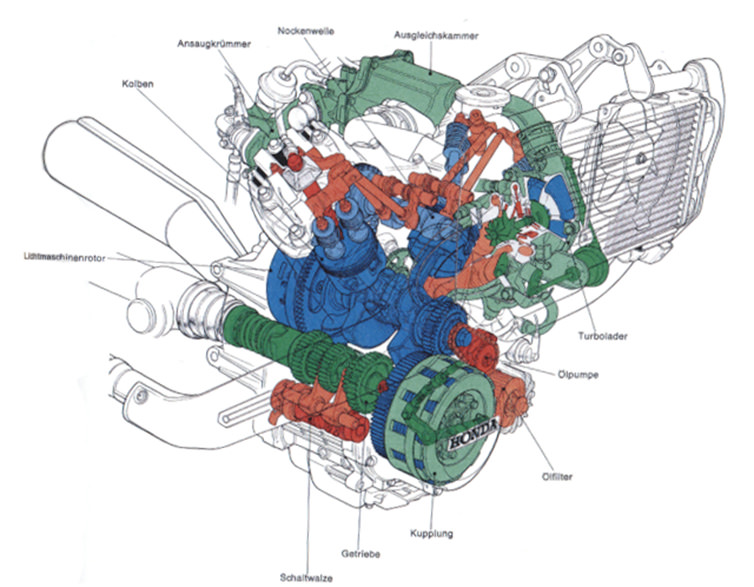

何が凄いって見て分かるようにエンジン。

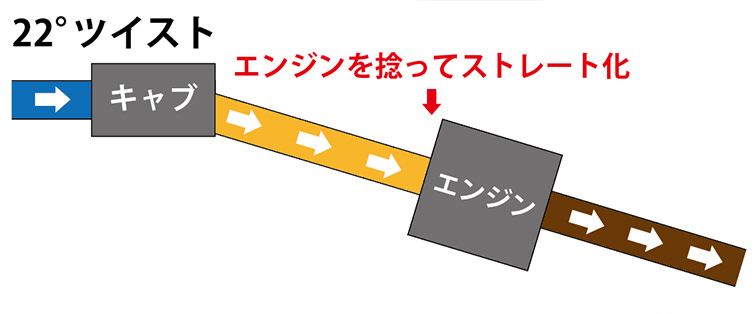

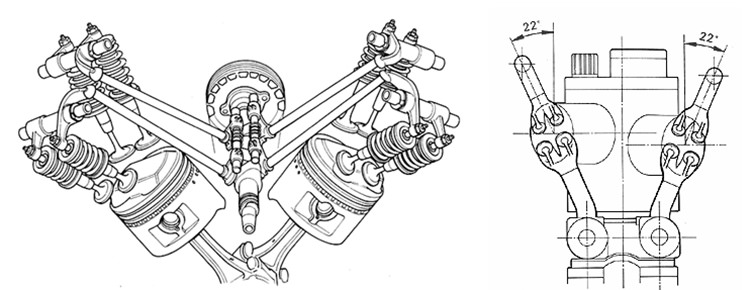

OHVであることや縦に積んでる事が凄いわけじゃありませんよ・・・シリンダーを22°も捻っている事が凄いんです。

シリンダーヘッドをもってグニッっと捻った様な形をしている。

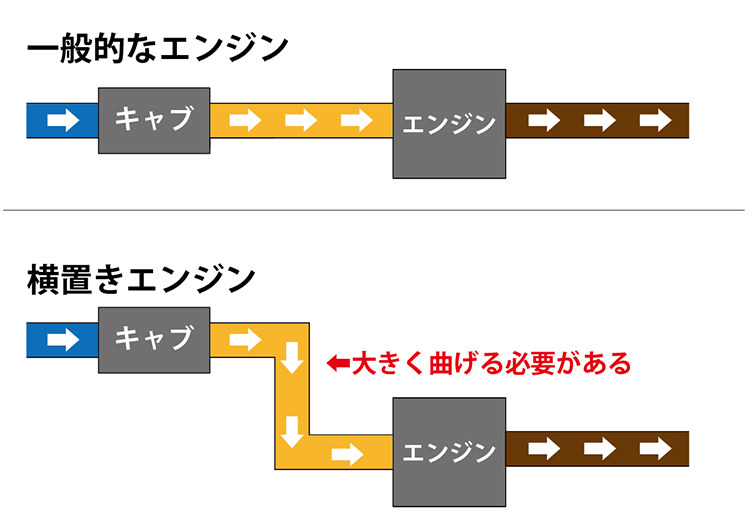

なんでこんな事をしているのかというと、Vツインを縦置きにするとシリンダーが飛び出るから。シリンダーが飛び出るという事は吸気系から見ると入り口(吸気ポート)が外に逃げる形になるわけですね。

そうなると吸気ラインも合わせて外側に大きく曲げる必要があるから非常に邪魔だし何より効率が良くない。

「だったらエンジン(ポート)をキャブの方に向けてやればいい」

というのがこの22°ツイストの狙い。

これによって吸気系がストレート構造になりパワーを稼ぐ事が出来たというわけ。

GLという名前からユッタリツアラーというイメージを持ってしまいがちなんですが、このGL500はかなりショートストロークのスポーツバイクなんです。

そんなバイクとエンジンがターボ計画のベースに選ばれたという話・・・でやっと本題。

「ずいぶんと色物エンジンを選んだな」

と思うわけですが、これは当時ミドルクラスの水冷エンジンがこれしかなかった事とエンジン担当の松田さんが

「普通に直四で造っても面白くない」

と考えたから。(別モNo415)

一発かますために敢えて色物エンジンを選んだ意味合いも強いんですね。

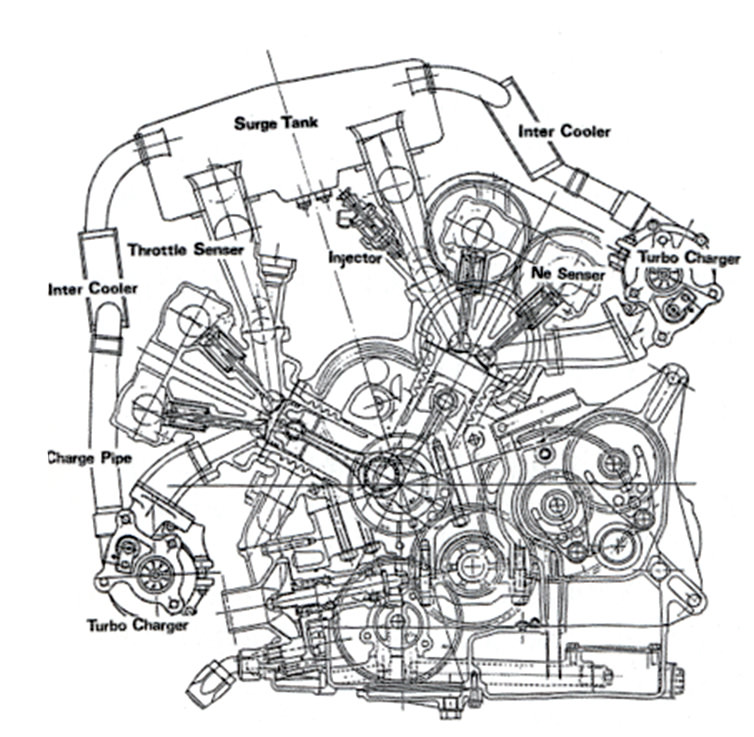

ただ実はこの縦置きVツインはターボとの相性が悪いエンジンというわけでもない。

というのもターボというのはザックリいうと排気をいち早く集めて(集合させて)タービンにぶつける必要があるからです。

そうなった時に縦置きVツインというのは排気ポートが両方とも同じ方向、前を向いているので並列二気筒並に集合させやすく、直列四気筒の様に排気が詰まる心配もない。

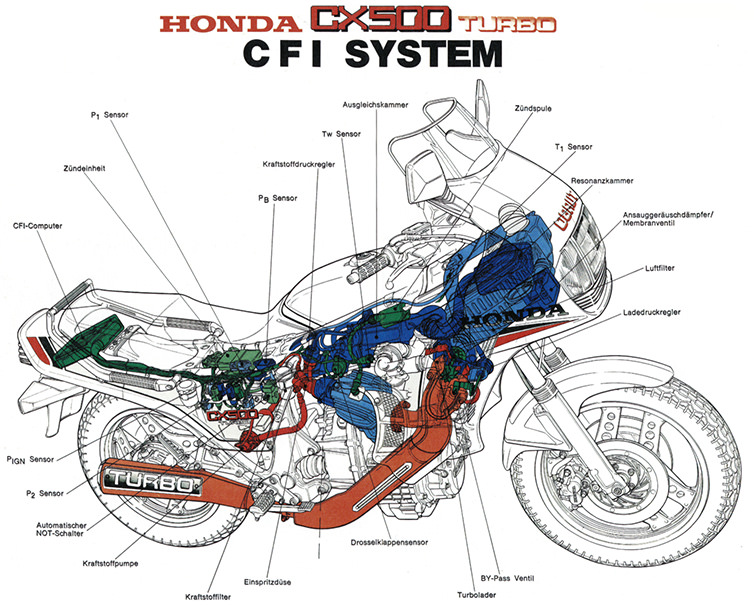

更にはVバンクでセンターが空くのでそこにレゾナンスチャンバー(吸気を旋律してタービンを保護する調整箱)を置くことが出来る。

つまり実は結構相性が良いエンジンだったりするわけです。

ただ何度も言いますがターボも、そしてそれをVツインに積むというのも前例のない事だったので何もかもが未知の世界で案の定開発は非常に難航。

ターボ本体はターボの老舗であるIHIにお願いしたものの

「こんな小さなターボ簡単には造れない」

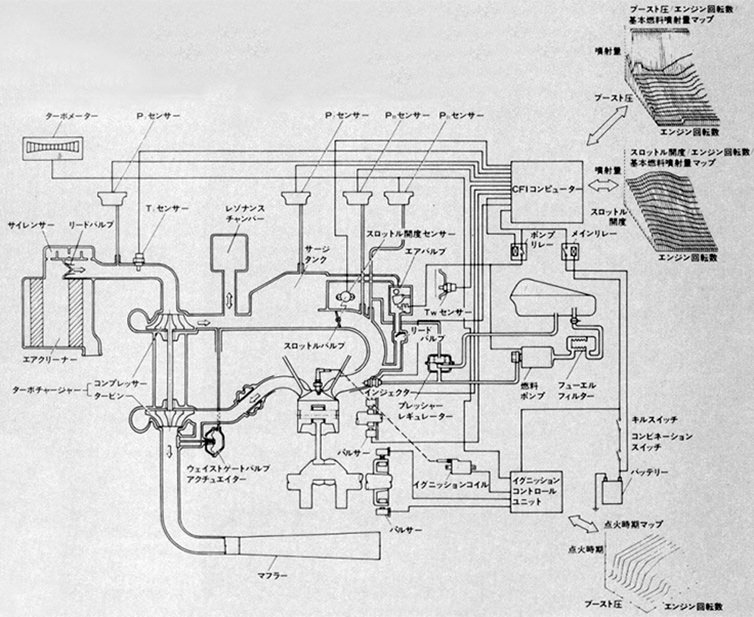

と愚痴られ、燃料制御もターボを完全にコントロールするためキャブではなくEFI(FIの前身)を新たに開発することに。

エンジン回転数に応じてブースト圧による制御とスロットル開度による制御の二つのマップ制御という現代的なデジタル制御。

80年代でここまでの制御をするのは車でも早々ないオーパーツ状態。

そのため制御コンピューターも幕の内弁当かと思うほどのサイズにまで大型化し、やむなくリアシート下(写真左端)に。

そしていざ実験なんですが同じくエンジン担当だった加藤さん曰く

「とにかく過給すればするだけ良いと思ってた」

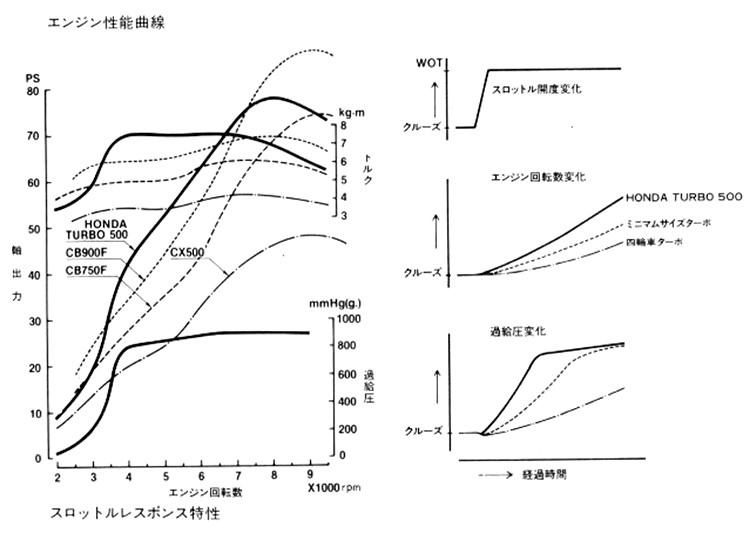

と言うだけあって初期段階ではON/OFFが落差が激しいロケットの様なドッカン加速で乗れたものではなく、更にはターボによる熱とパワーでミッション壊れるわ、クランクカバーが割れるわ、ピストンに穴が空くわと散々な状態。

洗礼とも言える課題の数々。

エキパイの熱膨張に負けてVバンク角が広がったりもしたんだとか。

そこから一つ一つ潰し何もよりも

『リニアリティーにすること』

を最重要項目に据えて開発。

そうして完成したCX500TURBOは4000rpmで最大ブースト圧になり、低回転域において上のクラスに勝る馬力を誇る現代のダウンサイジングターボの先駆けの様な特性に。

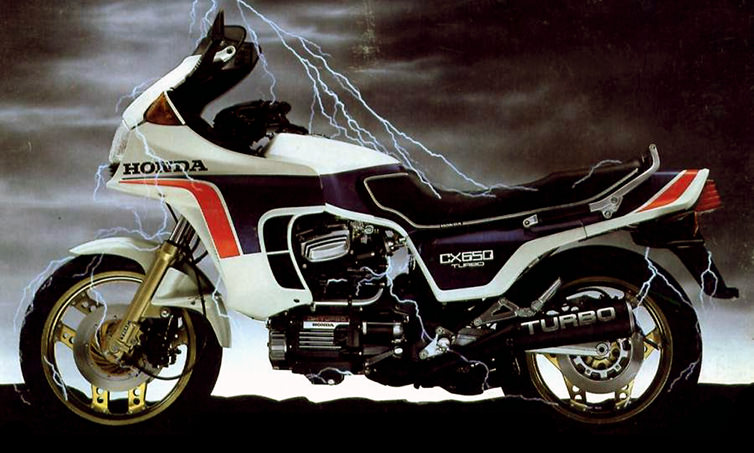

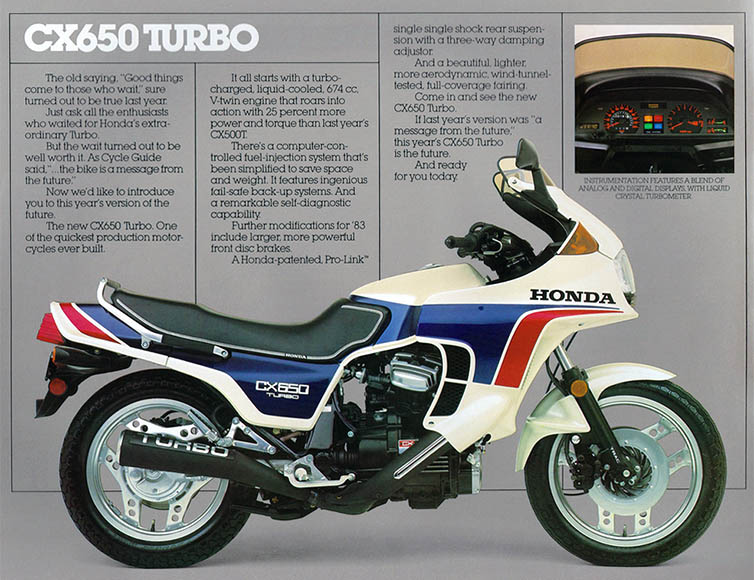

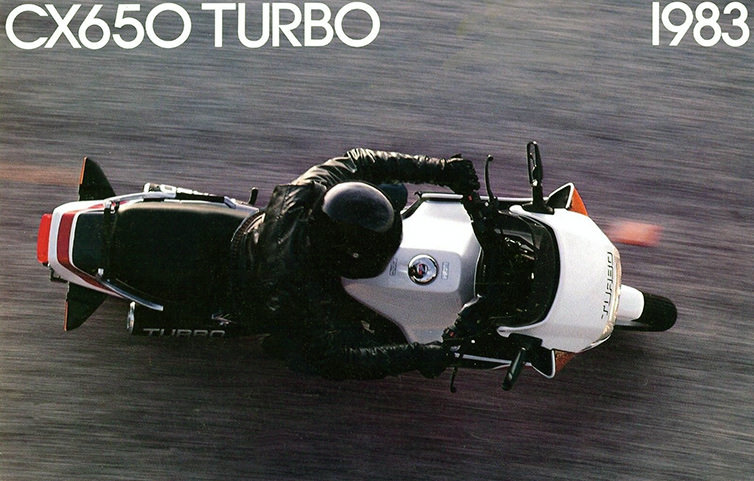

更に1983年に早くもCX650TURBOへモデルチェンジ。

排気量こそ上がっているもののモデルチェンジの狙いはターボによる速さの追求ではなくリニアリティーを更に追求した形で、レゾナンスチャンバーの撤去やカウルのABS樹脂化など軽量化も行われました。

ここら辺にターボの難しさというか苦労が現れていますね。

夢じゃないダウンサイジングターボバイクでも話したと思うんですが、排気が動力源である以上ターボラグは勿論なんですが

『ターボ化によるワンクラス上の性能』

というのは同時に

『ワンクラス上の熱と負荷が掛かる』

というわけで、それに耐えうる車体にするために各部の補強が必須となる。

そうなると結果としてタービンの重さも相まってクラスとしては非常に重いバイクに、更には車体価格が高いバイクになってしまう。

それはこのCX500TURBOも例外ではなくGL500に対して車重は+20kgの239kg、そして車体価格に至っては約二倍となる$4,898にもなった。

言い忘れていましたが結局このバイク(というかターボバイク)は国からお許しがもらえず正規販売出来ませんでした。

「車が許されたからバイクも許されるだろう」

と思ってたんですが、その思惑が外れてしまったんですね。

それらの要因があったことでCX500TURBOとCX650TURBOは合わせても世界で7,000台程度しか売れず。

メカニズム面では非常に面白かったものの、セールス面では成功とは言い難いものでした。

これにてホンダのターボバイクは終りを迎えたんですが、ホンダとしてはもっとターボを展開していくつもりだった節があります。

それを示すのがCX500TURBOに少し遅れる形で、CX500TURBOチームが市販認可を目指していた中で開発されていた打倒2stで有名なVT250Fのターボコンセプト。

VTチームが開発していたモデルで見て分かる様にもうほぼ完成の域。

軽自動車と同じ様に250ccという排気量制約においてターボは非常に有用ですし何より

「4stで2stに勝つ」

というホンダの信念を成し遂げるのに『ターボ』という新しいシステムは非常に魅力的かつ強力な武器だったという事でしょう。

ちなみに

「4stで2stに勝つ」

を体現したバイクとして有名なバイクはもう一つありますよね。

2stしか居ない世界レースに飛び込んだ楕円ピストンでお馴染みレーサーのNRですね。

この信念は市販車だけの話ではなくレースでも同じ。

という事は・・・そうなんです。レーサーでもターボモデルが開発されていたんです。

『V型二気筒ツインターボ楕円ピストンエンジン』

NRチームが開発していたレース用の250ccターボエンジン。

NRがそうだったように小排気量で試し、やがて500や750に・・・という算段だったのかは定かではありませんが、これもレースのレギュレーションで過給が禁止された事でお蔵入り。ここでホンダのターボ構想は完全に止まりました。

VTチーム、NRチーム、そして唯一市販化にこぎつけたCXチーム。

全く別々のチームがみな揃ってターボモデルを開発していたのは一重にターボが

「4stで2stに勝つ」

という打倒2stの信念が実現させる強い武器になると考えたから、厳しすぎて折れそうになる信念を支えてくれる存在に思えたからでしょう。

もしもこのバイクが成功していたら、もしもターボが許されていたら打倒2stの象徴はターボになっていたかもしれない。

主要諸元

| 全長/幅/高 | 2260/720/1345mm [2240/740/1368] |

| シート高 | 790mm |

| 車軸距離 | 1496mm [1495mm] |

| 車体重量 | 239kg(乾) 235kg(乾) |

| 燃料消費率 | – |

| 燃料容量 | 20L |

| エンジン | 水冷4ストロークOHV二気筒 |

| 総排気量 | 496cc [674cc] |

| 最高出力 | 82ps/8000rpm [100ps/8000rpm] |

| 最高トルク | 7.8kg-m/4500-7500rpm [9.5kg-m/4500-6500rpm] |

| 変速機 | 常時噛合式5速リターン |

| タイヤサイズ | 前3.50-V18 後120/90-V17 [前100/90-V18 後120/90-V17] |

| バッテリー | 12V-14Ah |

| プラグ | DPR7EV-9/DPR8EV-9(標準)/DPR9EV-9 または X22EPR-GU9/X24EPR-GU9(標準)/X27EPR-GU9/ |

| 推奨オイル | – |

| オイル容量 | 全容量3.5L |

| スプロケ | – |

| チェーン | – |

| 車体価格 | – ※国内正規販売なしのため ※[]内はCX650T |